Le Nouveau Gabon

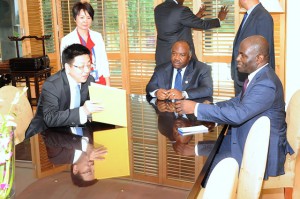

De nouveaux accords de coopération entre le Gabon et la Chine en vue

La coopération entre la Chine et le Gabon va sans doute recevoir un coup de fouet, à la faveur du 3ème sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) qui se tiendra les 3 et 4 septembre prochains à Pékin, en Chine.

Cette rencontre, à laquelle prendra part le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, sera axée sur le thème : « La Chine et l’Afrique : communauté de destin et partenariat mutuellement profitable » et a pour objectif de développer davantage les échanges et la coopération entre l’Afrique et la Chine.

L’agenda d’Ali Bongo Ondimba prévoit, dès son arrivée à Pékin, un entretien avec son homologue, Xi Jinping, avant sa participation à la signature de plusieurs accords entre le Gabon et la Chine.

Le chef de l’Etat gabonais rencontrera également des hommes d’affaires chinois et africains, lors de la 6ème Conférence des entrepreneurs qui se tiendra en marge dudit Forum. Inévitablement, l'occasion sera donnée à Ali Bongo Ondimba de se muer en VRP et de présenter les opportunités d’investissements qu’offre son pays.

Selon la Direction de la communication présidentielle (DCP), le point marquant de ce sommet sera, entre autres, de parvenir à conjuguer l’initiative « La Ceinture et la Route », le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les stratégies de développement des pays africains, en vue d’élaborer de nouveaux plans de coopération gagnant-gagnant.

Pour la bonne gouverne, les relations d’amitié et de coopération entre le Gabon et la Chine, vieilles de plus quarante ans, sont jugées excellentes.

Hissé au niveau global lors de la visite du chef de l’Etat dans ce pays ami, en décembre 2016, le partenariat entre les deux pays est basé sur le renforcement des relations dans les domaines politique, économique et sur la scène internationale, grâce à une convergence de vues sur les grandes questions d’intérêt majeur.

Stéphane Billé avec la DCP

Le gouvernement procède à la révision du statut général de la fonction publique

Réuni en Conseil des ministres, ce jeudi 30 août 2018, sous la présidence du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, le gouvernement a adopté un projet d’ordonnance et deux projets de décrets portant révision du statut général de la fonction publique.

L’objectif visé par le projet d’ordonnance présenté par le ministre de la Fonction publique, de la Modernisation du service public, chargé de la Réforme de l’Etat, Ali Akbar Onanga (photo), est de consolider le fondement juridique du nouveau système de rémunération et d’asseoir les réformes en cours, initiées par l’Etat, en vue de la maitrise de la masse salariale.

Quant aux deux projets de décrets, le premier porte sur la modification de l’article 4 du décret 0404/PR/MBCP/MFPRA du 20 août 2015, fixant le régime de rémunération des agents civils de l’Etat et portant reclassement.

Cet article est désormais intitulé : « Bénéficient des grilles de bonification indiciaire les corps ou spécialités suivantes : les personnels enseignants de l’enseignement général, de l’enseignement technique et professionnel, de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales, en service dans les établissements publics d’enseignement général, technique et professionnel, les centres de formation professionnelle de l’Etat, à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports ou dans les établissements publics de formation en actions sociales ; les enseignants-chercheurs et chercheurs en service dans les universités et établissements publics d’enseignement supérieur ; les médecins et médecins spécialistes ainsi que les autres personnels hospitaliers en service dans les centres de santé et structures hospitalières publics ; les magistrats hors hiérarchie en service dans les juridictions. Enfin, la bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ».

S’agissant du second décret, il réglemente, quant à lui, les modalités de privation de la rémunération d’un agent public. Il vise essentiellement les mesures et les sanctions infligées et appliquées à un agent absent de son poste de travail durant deux mois.

Stéphane Billé

Lutte contre la faim : la FAO appelle les populations à adopter des habitudes de consommation responsables

Dans le cadre de la lutte contre la faim et la malnutrition, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) milite pour de nouvelles habitudes de consommation. Cette initiative entre en droite ligne, des actions à mener par cette institution, afin d’atteindre l’objectif de la « Faim Zéro », d’ici 2030.

Au Gabon et partout à travers le monde, l’organisation onusienne a adopté une approche pédagogique qui se traduit par une rééducation des consommateurs, afin que ceux qui ont la possibilité de s’alimenter décemment, ne surestiment pas leur consommation pour éradiquer le gaspillage alimentaire.

A cet effet, la FAO procède à la sensibilisation des générations futures. En juin 2018, son Bureau Sous-régional pour l’Afrique Centrale (FAO SFC) a signé avec le gouvernement gabonais, la mise en œuvre du projet de coopération technique baptisé :

« Des classes Vertes pour une production innovante, ludique, éducative et nutritive ».

Selon la FAO, cette initiative constitue un outil, grâce auquel, les acteurs des établissements scolaires (enseignants et élèves) pourront bénéficier d’un encadrement, de formations et d’une sensibilisation sur la production alimentaire et la consommation responsable, afin de promouvoir des comportements alimentaires sains et nutritionnels.

La FAO justifie cette approche par le fait que la faim et la malnutrition constituent aujourd’hui d’importants défis que le monde doit relever. «Bien que la production alimentaire à l’échelle mondiale soit plus que suffisante, il subsiste encore des milieux dans lesquels la faim est une situation préoccupante.», indique-t-elle. Tout en fustigeant le gaspillage alimentaire qui se rencontre aussi bien dans les pays pauvres que dans les pays riches.

Selon la FAO, cette pratique se produit sur le long de la chaîne d’approvisionnement qui va de la gestion de la production agricole, au stockage, en passant par la transformation, la distribution et la gestion des produits.

De plus, d’après des chiffres datant de 2014 publiés par la FAO, chaque année, environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée ou perdue dans le monde. De ce fait, un cinquième de la production alimentaire mondiale annuelle est perdue.

Stéphane Billé

Grise mine du secteur des transports aérien et ferroviaire, au premier trimestre de l’année 2018

Au cours des trois premiers mois de l’année en cours, le secteur des transports aérien et ferroviaire a affiché des performances mitigées. Durant cette période, la branche du transport aérien, par exemple, a continué à traverser de fortes zones de turbulences ; une situation qui dure depuis plus de deux ans.

En effet, les mouvements commerciaux des avions ont fléchi de 29,9% à 3 984 rotations au cours de cette période. Selon le ministère de l’Economie, cette situation est imputable à l’arrêt des activités des compagnies Afric’Aviation et South Africa Airways ainsi que des méventes de Royal Air Maroc.

Dans le même temps, le nombre de passagers transportés par voie aérienne a reculé de 15,9% soit 174 942 personnes. Tandis que le fret a également connu un léger repli de 0,8%, du fait de la faiblesse de la demande nationale.

La morosité du climat s’est également observée au niveau du transport ferroviaire. Car, après les excellents résultats réalisés tout au long de l’année 2017, la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) a débuté l’année 2018 avec des résultats mitigés.

Ainsi, le volume global de marchandises acheminées par rails a baissé de 11,7% pour s’établir à 1,2 million de tonnes, suite à la baisse du trafic, due au déraillement d’un train minéralier durant le mois de février. Les mines et le bois débité ont également tiré à la baisse le volume global des marchandises.

A l’inverse, le nombre de passagers transportés a enregistré une hausse de 2,7%, sous l’effet d’une meilleure régularité des trains voyageurs et de la mise en service de nouvelles voitures. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires induit par les différentes prestations s’est stabilisé autour de 14,8 milliards FCFA.

Stéphane Billé

Les réserves des banques dans la Cemac se sont accrues de 10,5 % en avril 2018 grâce au Cameroun et au Gabon

Selon les dernières statistiques que vient de publier la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), les réserves brutes des banques (environ 52 établissements) dans la zone Cemac se sont accrues de 10,5 % en avril 2018, après +16,9 % et +19,4 % en mars et février 2018 respectivement.

« La hausse des réserves bancaires dans la Cemac est imputable à son accroissement au Gabon (+5,8 points) et au Cameroun (+1,9 point) », indique la Beac. Les autres pays ont plutôt contribué négativement à cette dynamique à des magnitudes différentes : Guinée équatoriale (-4,9 points), Congo (-0,9 point), République Centrafricaine (-0, 9 point) et Tchad (-0,4 point).

Ainsi, entre décembre 2017 et avril 2018, les réserves des banques ont augmenté au Cameroun (à 802,5 milliards Fcfa, soit +4,4 %, contre -6,1 % sur la même période en 2017) et au Gabon (à 378 milliards Fcfa, soit +37,0 %).

En revanche, elles se sont contractées en République Centrafricaine (à 24,6 milliards Fcfa, soit –38,7 %), au Congo (à 216,9 milliards Fcfa, soit -6,9 %), en Guinée équatoriale (à 263,8 milliards Fcfa, soit -24,8 %) et au Tchad (à 87,7 milliards Fcfa, soit -6,8 %).

S.A

Le Gabon accuse une hausse des dépenses budgétaires de l’ordre de 5,3%, au premier trimestre 2018

Selon les données de la direction générale de l’Economie et de la Politique fiscale (DGEPF), les dépenses budgétaires cumulées ont enregistré un accroissement de 5,3% pour s’établir à 443,3 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 22,8% par rapport aux prévisions, à la fin du mois de mars 2018.

D’après cette structure, elles ont augmenté de 4,7% à 417,0 milliards FCFA, hors paiement des intérêts de la dette publique. Mais, de manière spécifique, les dépenses de fonctionnement budgétisées à 1256,8 milliards FCFA, dans la Loi de finances rectificative 2018, ont été exécutées à hauteur de 315,4 milliards FCFA à fin mars 2018, soit un taux de réalisation de 25,1%.

Comparativement au premier trimestre de l’année précédente, elles ont crû de 7,1%, suite à l’augmentation des dépenses de personnel et des dépenses en biens et services, en dépit du repli des transferts et subventions.

Quant aux dépenses de personnel, elles ont été exécutées à hauteur de 199,7 milliards FCFA, soit un taux d’accomplissement de 28,3% de la dotation de la Loi de finances rectificative. Comparativement aux trois premiers mois de l’année 2017, elles ont augmenté de 14,0% du fait de l’accroissement de la rémunération des agents de main-d’œuvre non permanente (+21,6 milliards FCFA) et des autres dépenses de personnel (+2,5 milliards FCFA).

Sur une dotation de 306,4 milliards FCFA, les dépenses en biens et services se sont établies à 51,9 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 17,0%. Elles se sont renforcées de 33,3%, comparativement à la même période en 2017.

Selon la DGEPF, cette évolution résulte d’une part de l’accroissement des dépenses liées aux autres biens et services (+38,1%) et, d’autre part, de l’augmentation des dépenses liées à l’utilisation du téléphone (+14,3%).

Les dépenses réalisées au titre des transferts et interventions ont été exécutées à hauteur de 63,8 milliards FCFA, soit 25,9% des prévisions. Elles ont enregistré une diminution de 20,7%, en raison de la baisse du soutien des prix des carburants (-49,5%), de la non-affectation de ressources au fonds de sécurité et de souveraineté et de l’absence des subventions, nonobstant le renforcement des autres transferts et interventions (+175,6%).

Dans le même temps, du fait de l’accroissement de la mobilisation des financements sur les ressources propres et les ressources extérieures, les dépenses d’investissement ont enregistré une amélioration de 51,1%, pour s’établir à 16,0 milliards FCFA.

Elles inscrivent toutefois un faible niveau d’exécution, soit 5,6% du plafond autorisé par le parlement dans la Loi de finances rectificative 2018. Ce niveau d’exécution est de 3,1% sur les ressources propres (hors fonds routier et ristournes aux collectivités locales) et 10,3% sur les financements extérieurs.

Les autres dépenses se sont établies à 85,7 milliards FCFA, accusant ainsi un repli de 8,3%, comparativement au niveau qu’elles avaient atteint à la même période, une année plus tôt.

Pour la DGEPF, cette situation est consécutive à la baisse du solde « prêts nets y compris prise de participations » (-29,2%) ainsi qu’à la diminution des dépenses relatives aussi bien à l’entretien du réseau routier (- 18,5%), à la CNAMGS (-28,9%), qu’au FNDS (-30,4%), nonobstant l’accroissement des dépenses des comptes spéciaux (+34,3%).

Stéphane Billé

Le 3ème Forum sur la coopération sino-africaine de septembre prochain suscite beaucoup d’intérêt au Gabon

Le Gabon qui fait désormais du processus de diversification des partenaires économiques, l’un des axes majeurs de sa politique économique, scrute le 3ème Forum sur la coopération sino-africaine, prévu les 3 et 4 septembre prochains, à Pékin, avec beaucoup d'intérêt. Le dispositif mis en place pour préparer cette rencontre traduit totalement les attentes qu’elle charrie.

Selon toute vraisemblance, cette disposition semble se justifier par deux principaux facteurs : la poursuite et la consolidation du processus de diversification des partenaires, mais aussi et surtout la place de plus en plus prépondérante que prend désormais l’empire du Milieu sur l’échiquier économique gabonais.

En effet, depuis près de cinq ans, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Gabon. Il n’existe pratiquement plus de pans de l’économie où les empreintes de ses entreprises ne sont pas visibles. Selon les statistiques du ministère gabonais de l’Economie, la deuxième économie du monde a assuré un volume d’échanges de 1 024,7 milliards FCFA en 2017, contre 747,1 milliards FCFA en 2016, avec le Gabon.

En outre, la Chine représente aujourd’hui 35% de parts de marché des échanges entre le Gabon et d’autres pays partenaires. Elle devance nettement la France avec 20%, soit 458,8 milliards FCFA, la Belgique (224,6 milliards FCFA), Trinidad-et-Tobago (210,4 FCFA) et l’Australie (192,8 milliards FCFA).

Par ailleurs, en 2017, sa balance commerciale avec le Gabon a été excédentaire de 762,2 milliards FCFA, grâce notamment à la hausse consécutive des ventes de pétrole (739,2 milliards FCFA en 2017 contre 433,3 milliards FCFA en 2016) et du minerai de manganèse (47,5 milliards FCFA, contre 26,6 milliards FCFA en 2016), malgré la stagnation des ventes de bois sciés et ouvrages (100,3 milliards FCFA contre 100,5 milliards FCFA en 2016).

Loin de s’arrêter en si bon chemin, l’empire du Milieu a occupé la troisième position dans le classement des principaux pays fournisseurs du Gabon, au cours de la période étudiée. Sur les 71,5% des commandes totales passées au quatrième trimestre 2017, la Chine a engrangé 9,8% des parts, derrière la France (28,8%) et la Belgique (10,6%).

C’est probablement forte de ce potentiel, que Libreville semble nourrir de légitimes espoirs pour ce 3ème Forum sur la coopération sino-africaine, en vue de consolider ce partenariat avec l’empire du Milieu.

Ce, d’autant plus que cette rencontre devrait constituer le lieu par excellence du lancement, par la Chine, d’un appel à la mise en place d'un partenariat plus fort entre elle et l'Afrique, tout en proposant des processus de coopération de haut niveau entre les deux parties, comme l’a si bien indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le 23 août dernier, lors d'une conférence de presse ; avant d’indiquer que cette rencontre servira de cadre à la mise en place de nouvelles mesures de coopération pragmatiques entre la Chine et l'Afrique.

Stéphane Billé

Guido Santullo est mort

En bisbille avec l’Etat gabonais dans une affaire de paiement de factures de plusieurs milliards FCFA, relatif à la réalisation d’infrastructures routières au Gabon, l’homme d’affaires franco-italien, Guido Santullo (photo), président du groupe Sericom international, a rendu l’âme en Italie, selon la presse locale, le 27 août 2018.

Les causes de la mort de l’homme d’affaires restent inconnues pour l’heure. Toutefois, indiquent des sources proches de certains médias locaux, Guido Santullo aurait succombé à des problèmes cardiaques.

L’homme d’affaires, décédé à 82 ans, a réalisé, à travers son entreprise, la construction de plusieurs infrastructures routières au Gabon, notamment le pont-route-rail sur la Banio à Mayumba et le pont de Kango.

Il réclamait le paiement de 364 milliards FCFA à l’Etat gabonais, au titre des factures impayées, pénalités de retard comprises.

PcA

En pleine construction de sa nouvelle usine, NoGa Mining essuie un mouvement d’humeur

Après avoir lancé la production de manganèse en 2017 avec une usine expérimentale de 700 tonnes par jour, Nouvelle Gabon Mining (NoGa Mining) a rapidement augmenté la capacité de production quotidienne de ses installations en la portant à 1 400 tonnes.

Dans son plan d’extension, la compagnie minière a lancé une nouvelle usine en cours de construction sur son site de Biniomi, près de Franceville. Celle-ci, d’une plus grande capacité, devra relever la production de l’entreprise afin de tirer avantage de la remontée des cours du manganèse sur le marché international.

Mais c’est alors que ce projet bat son plein, que les employés réclament le paiement ou la prise en compte de plusieurs primes. Parmi celles-ci, il y a la prime de transport, la prime de domesticité, la prime de technicité, la prime de roulage et la prime de salissure.

Des points de droit s’ajoutent à ces revendications qui ont déjà donné lieu à une grève de deux jours au mois de juillet dernier : la prime de hauteur pour les agents travaillant en hauteur, la prime de fond pour les géologues, la prime de déplacement pour le personnel recruté hors de Franceville et le sursalaire qui, d’après les grévistes, doit être fixe par catégorie.

Et, depuis le mardi 28 août, indique la presse locale, ils ont mis à exécution leur préavis de grève afin d’infléchir la position de la direction de l’entreprise sur ces revendications.

PcA

La Cemac passe en revue les mesures de redressement économique des Etats membres

Le collège de surveillance multilatérale de la Cemac a tenu, le mardi 28 août 2018, une réunion ordinaire à Douala, en vue de passer en revue le rapport définitif de surveillance multilatérale 2017 et dresser les perspectives pour les exercices 2018 et 2019.

« L'un des objectifs est la production, à l'issue des travaux, d'un rapport définitif de surveillance multilatérale dont le diagnostic, la qualité des analyses et la crédibilité des statistiques auront été renforcés », explique Daniel Ona Ondo (photo), président de la Commission de la Cemac.

Outre cet objectif, la réunion de Douala vise également à réaliser la revue des mesures de redressement économiques engagées dans la zone Cemac, question d’en cerner l'efficacité ; ceci « dans le but de les confirmer et d'en proposer d'autres, pertinentes et crédibles ».

D’après le président de la Commission, les projections du FMI concernant l'année en cours et l’exercice 2019 devraient marquer l'entame d'un retournement de conjoncture. « Les projections du FMI et des institutions régionales de la zone convergent vers une estimation de croissance entre 1,6% et 1,7% en 2018 contre - 0,1% en 2017 », précise-t-il.

L'efficacité des réformes, poursuit-il, est déterminée par notre capacité de coordination et de suivi. C'est en ce sens que le dispositif de surveillance multilatérale revêt toute son importance.

A cet effet, outre la dynamisation des cellules nationales de surveillance multilatérale, Daniel Ona Ondo exhorte chaque Etat membre à prendre les dispositions nécessaires pour se doter, d'ici la fin de l'année 2018, de son programme triennal de convergence 2019-2021.

Car, si la sous-région vit aujourd’hui une remontée favorable des indicateurs macroéconomiques, cela se justifie, selon le président de la Commission, par l’adoption des mesures correctrices prises en particulier dans le cadre du Programme de réformes économiques et financières de la Cemac et des programmes conclus avec le FMI.

PcA