Le Nouveau Gabon

La route PK5-PK12 sera livrée à la fin du mois de septembre

Le ministre de l’Equipement, des Mines et des Infrastructures, Christian Magnagna, a effectué une visite sur le chantier de construction de la route PK5-PK12 en fin de semaine dernière en compagnie du ministre de l’Economie, Jean-Marie Ogandaga. Les ouvrages d'assainissement et la chaussée étant presque achevés, Christian Magnagna a laissé entendre que le chantier sera livré suivant les assurances de l’entreprise Colas qui réalise les travaux, à la fin du mois de septembre.

Les retards observés ces derniers temps sont le fait de l’incivisme de certains opérateurs économiques à libérer les emprises de la route. Les autorités ont dû recourir à la force publique pour venir à bout des récalcitrants.

Le tronçon PK5-PK12, situé sur la route nationale N°1, entre dans le cadre de la densification du réseau routier du pays. Il a fait l’objet d’arrêts de travaux suite aux retards accusés dans le déblocage des fonds par les bailleurs de fonds notamment la Banque de développement des Etats d’Afrique centrale.

PcA

102 milliards de primes par an pour 5 000 agents par an des régies financières

Face aux mouvements d’humeur organisés de manière récurrente par les syndicats des régies financières du Gabon au sujet du paiement des primes de rendement, le gouvernement a décidé d’auditer les dépenses liées à ce secteur.

C’est ainsi que, rapporte la presse locale, les premiers éléments de cet audit permettent de se rendre compte que l’on payait 102 milliards Fcfa à 5 000 agents chaque année. L’Etat, pris en étau par les mesures de redressement des finances publiques et sa volonté de maîtrise des dépenses de personnels à travers l’optimisation et la rationalisation de celles-ci, veut au regard de ces premiers résultats qui concernent 75% des personnels, ajuster ces primes de plus de 30 milliards Fcfa en les ramenant à 71 milliards par an.

L’opération qui a déjà pris en compte 4 000 agents dans la province de l’Estuaire (Libreville et ses environs), va s’étendre à 1 000 autres répartis dans les huit provinces restantes.

Mais la presse rapporte que de nombreuses irrégularités et dysfonctionnements se font jour dans cet audit qui révèle que les primes étaient payées à des personnes décédées et retraitées, laissant ainsi éclater des écarts considérables entre les effectifs réels de ce secteur et les déclarations des responsables.

PcA

Le régulateur suspend le trihebdomadaire Echos du Nord pour un mois

Au Gabon, le régulateur des médias a suspendu le journal trihebdomadaire Echos du Nord pour une durée d’un mois. La haute autorité de la communication a sanctionné le média pour n’avoir pas répondu présent à la convocation de l’institution de régulation des médias au Gabon.

Le 27 juillet, le média sanctionné avait publié un article sur Pierre-Claver Maganga Moussavou, le vice-président gabonais, qui aurait acheté deux véhicules de luxe d’une valeur d’environ 150 millions de francs CFA. L’intéressé avait attaqué cette information auprès des autorités régulant l’activité des médias. Il faut dire que les Echos du Nord avaient insisté sur l’indécence de cet achat qui a été mis en parallèle avec les difficultés rencontrées par les fonctionnaires gabonais.

Jusque-là, l’information n’a pas pour autant été infirmée et seule l’absence des responsables du trihebdomadaire mis en cause a été sanctionnée.

Servan Ahougnon

La BEAC met à nouveau 265 milliards FCFA à disposition, pour refinancer les banques de la CEMAC

La Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) a de nouveau mis en adjudication, le 23 août 2018, une enveloppe de 265 milliards de francs CFA au profit des banques commerciales des six pays de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Guinée équatoriale et République centrafricaine).

Cette enveloppe de liquidités, susceptible d’oxygéner la trésorerie des banques commerciales qui sont dans le besoin, est placée jusqu’au 30 août 2018, au taux minimum de 2,95%, qui correspond au taux officiel pratiqué par cette banque centrale.

Avec cette nouvelle injection de liquidités sur le marché monétaire, la Banque centrale des Etats de la CEMAC dépasse déjà les 2000 milliards de francs CFA de liquidités injectées dans les banques de la Cemac, depuis juin 2018.

BRM

L’appui du FMI au Gabon au titre du MEDC conclu en juin 2017, s’élève aujourd’hui à près de 300,7 millions de dollars

A la fin de l’année 2016, faisant face à de graves déséquilibres économiques provoqués notamment par la chute des prix du baril de pétrole, ayant entrainé un creusement des déficits, une augmentation du stock de la dette et une importante diminution des réserves, le Gabon a décidé d’ouvrir des négociations bilatérales avec le Fonds monétaire international (FMI) afin de l’accompagner vers une sortie de crise et structurer ses efforts d’ajustement.

Ces négociations se sont soldées par un accord triennal au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC), conclu en juin 2017. Cet accord vient en appui au Programme de relance économique (PRE) défini par les autorités, et s’élève à 464,4 millions de DTS sur trois ans, (soit environ 642 millions de dollars). Cet appui budgétaire a d’ailleurs été complété par les engagements financiers d’autres bailleurs de fonds multilatéraux tels que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD) ainsi que l’Agence française de développement (AFD).

Après un premier décaissement du FMI intervenu immédiatement dès l’approbation de l’accord, le Gabon a bénéficié à nouveau en fin d’année dernière, à l’issue de la première revue du Conseil d’administration du Fonds, d’un autre décaissement d’environ 101,1 millions de dollars.

Il est toutefois important de souligner que le Conseil d’administration a également approuvé la demande des autorités gabonaises en faveur d’une dérogation pour non-observation du critère de réalisation, relatif au plafond pour l’accumulation de nouveaux arriérés extérieurs de paiement par l’administration centrale.

La deuxième revue de cet accord est intervenue le 1er août dernier. Et à ce jour, le montant total des décaissements du FMI s’élève à près de 300,7 millions de dollars.

Mais, s’il avait été fait le constat lors de la première revue de l’accord que la consolidation budgétaire initiée par les autorités avait eu des effets positifs sur la dette et les équilibres extérieurs, le FMI estimant que la mise en œuvre du programme était satisfaisante, le constat dressé en août dernier est moins favorable. L’institution de Bretton Woods indique que les résultats ont été mitigés avec, en particulier, des dérapages fiscaux à la fin de l’année 2017 et début 2018.

Ces dérapages ont compliqué la gestion de la trésorerie compromettant notamment, les efforts de gestion et de règlement des arriérés extérieurs et intérieurs. L’adoption d’une loi de finances rectificative en juin prévoyant un fort ajustement budgétaire, a été un élément essentiel pour permettre l’adoption de la revue.

Ce nouveau budget s'appuie notamment sur des mesures inédites pour contenir la masse salariale du secteur public, facteur majeur de risque pour les finances publiques et la réduction d’autres dépenses non prioritaires. L'élimination d'un grand nombre d'organismes publics semi-autonomes et le renforcement des contrôles sur les agences restantes devraient améliorer la transparence et l'efficacité des dépenses publiques.

Des mesures ont également été prises pour accroître les recettes non pétrolières en éliminant notamment, la plupart des exemptions de droits de douane coûteuses. Afin de mieux gérer les risques en cas de sous-performance des recettes non pétrolières, le budget supplémentaire a introduit par ailleurs, un mécanisme d’ajustement automatique des dépenses publiques.

Stéphane Billé

La Banque mondiale va investir 100 millions USD dans la formation aux TIC

La Banque mondiale compte investir 100 millions USD dans la formation professionnelle au Gabon.

Elisabeth Huybens, directrice des opérations de l’institution et sa représentante résidente locale par ailleurs, et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Jeunesse, chargé de la Formation professionnelle, Julien Nkoghe Bekale, se sont entretenus sur les projets de financement des centres de formation professionnelle basés au sein de la zone économique spéciale de Nkok, le 21 août 2018, à Libreville.

Le projet d’appui et d’aide à la formation professionnelle (Prodex) bénéficiera de 100 millions USD de la Banque mondiale, en vue de la construction de deux centres de formation professionnelle (dans la zone économique spéciale de Nkok) dédiés aux technologies de l’information et de la communication (TIC).

Pour Elisabeth Huybens, il est question pour la Banque mondiale d’aider le Gabon à offrir des formations adaptées au marché du travail. « Notre appui d’aide à la formation professionnelle au Gabon […] vise une meilleure adéquation entre la formation professionnelle et la demande du marché du travail dans le secteur privé », confie-t-elle à la presse locale.

Il est aussi question, en plus de la construction des centres de formation, de mettre sur pied un fonds de compétition dans le secteur de la formation. C’est pourquoi les investissements financeront également la mise sur pied des « nouvelles gouvernances dans le secteur de la formation professionnelle, et également le fonds de compétition ».

PcA

Le café 100% Robusta « Made in Gabon », désormais disponible

Le processus de relance de la filière café-cacao au Gabon semble augurer des lendemains prometteurs pour ces deux cultures de rente.

Dans le cadre de cette politique, et particulièrement de la promotion et de la valorisation d’un café totalement gabonais, la Direction générale de la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab) organise, ce 25 août 2018, dans la province du Haut-Ogooué (Sud-Est du pays), la visite du site réhabilité d’Alanga, la plus grande plantation de café du pays, soit 170 ha, suivie d’une dégustation de son café 100% gabonais.

Selon les experts de la Caistab, le café du bloc agro-industriel d’Alanga, de type robusta, est un cru de qualité, de sélection gourmet, et reconnu par des baristas et torréfacteurs indépendants. Il est transformé en grains, moulu et en capsules.

Pour la Direction générale de la Caistab, cet évènement constitue le lancement d’un vaste projet de transformation du café vert gabonais, en produit fini pour une commercialisation locale, mais avec un référencement à l’international.

Pour rappel, la stratégie nationale de la relance de la filière café gabonaise, dont l’objectif général est d’atteindre une production de qualité de 1000 tonnes marchandes par an, repose sur deux axes stratégiques. Le premier consiste à augmenter la production, tandis que le second concerne l’amélioration de la qualité et la commercialisation du produit.

Stéphane Billé

Selon la Lettre du Continent, l’affaire Veolia/Etat du Gabon va se résoudre devant les tribunaux

La conciliation déroulée les 28 et 29 juillet derniers à Paris entre les dirigeants de la multinationale française Veolia, et l’Etat gabonais n’a pas abouti à un arrangement à l’amiable comme souhaité par les deux parties, révèle La Lettre du Continent dans sa livraison en cours.

L’échec de cette conciliation entrant dans le cadre de la demande d’arbitrage déposée par le groupe Veolia au Cirdi en février dernier, va ouvrir la voie à la phase contentieuse qui, selon la Lettre du Continent, devrait s’ouvrir à la fin de ce mois d’août.

Pourtant, le staff de la multinationale française présent à cette phase ainsi que la quinzaine de personnalités gabonaises venues de Libreville et leurs conseils, caressaient l’espoir d’un arrangement à l’amiable. Ce qui aurait évité à tous un procès long, coûteux et pénible.

PcA

Olam palm milite pour une huile de palme durable

Il y a quelques semaines, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a rendu publique une étude révélant que l’huile de palme, utilisée pour l’alimentation et les agrocarburants, mettait en péril la biodiversité africaine, après avoir causé des ravages en Asie. Le 13 août dernier, à la suite de celle-ci, des chercheurs du Centre commun de recherche de la Commission européenne et de plusieurs pays ont, à leur tour, laissé craindre la pertinence de cette menace en Afrique.

Réagissant à ces différents rapports qui indiquent tous, de manière explicite, que « l'huile de palme nuit à la biodiversité mondiale, affectant négativement 193 espèces considérées comme menacées », Ranveer S. Chauhan, le Directeur général et PDG de Palm & Rubber, Olam international, est sorti de sa réserve, pour expliquer la politique en la matière, ainsi que le point de vue de sa société sur ce sujet.

Déplorant la façon dont ce débat sur l'huile de palme est devenu unilatéral et à quel point ce sujet est posé, et l'image de l’huile de palme déformée, Ranveer S. Chauhan fait savoir que la principale réponse à ce problème est la culture et la promotion d’une huile de palme durable.

Il note, à cet effet, que le rapport de l'UICN, qui s’intéresse beaucoup plus aux pertes de biodiversité mondiales liées à la culture du palmier à huile, semble toutefois oublier l’impact de cette culture sur les conditions de vie des populations rurales.

Prenant le cas du Gabon, il indique qu’Olam Palm a créé de nombreuses opportunités de subsistance dans les zones rurales du pays. Notamment, la construction des économies rurales, en éliminant efficacement la pauvreté et en apportant un dynamisme durable aux localités impactées.

En effet, soutient-il, « Olam Palm a développé 64 000 ha de plantations et protégé 72 000 ha de forêts à haute valeur de conservation. Pendant cette période, les habitations villageoises ont connu une mutation, notamment dans les régions de Mouila et d’Awala où sont situées les plantations. Au final, les plantations ont généré près 7 900 nouveaux emplois agricoles, avec des revenus estimés à des centaines de milliers de dollars par semaine ».

Toutefois, reprend-t-il, « Nous restons conscients des dommages que les plantations d’huile de palme peuvent causer si elles ne sont pas développées et maintenues dans un cadre de durabilité strict. Nous avons, dans ce cadre, développé un partage d’expérience en faveur de la croissance responsable avec les experts, notamment les associations d'agriculteurs, les coopératives, les décideurs et les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont une forte connaissance du secteur pour le développement et l’intérêt des communautés rurales ».

Pour le Directeur général et PDG de Palm & Rubber, « les débats et les échanges sur ce sujet sont régulièrement menés avec ces derniers, pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés et que nous identifions afin que nous puissions progresser ensemble ».

Selon M. Chauhan, « les enjeux, à la fois écologiques, économiques et financiers sont énormes. En effet, le palmier à huile a généré près de deux milliards de dollars d’investissements étrangers directs en Afrique et plus de 20 000 emplois agricoles, au cours des 10 dernières années. Ces investissements rapportent près d’un million de dollars US par semaine, à travers le continent, à travers les salaires et les traitements dans les communautés impactées ».

Mais pour la culture d’huile de palme durable, Ranveer S. Chauhan soutient que les producteurs doivent s’investir pour obtenir la certification RSPO. Selon lui, la voie à suivre ne consiste pas à diaboliser l’huile de palme ni à revendiquer des solutions simplifiées pour des problèmes complexes.

« L’on devrait plutôt réimaginer le secteur avec tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière. Cela, afin que l'environnement soit préservé, les droits des travailleurs respectés, les agriculteurs récompensés de manière équitable, afin que l'huile de palme durable devienne une partie intégrante de la consommation quotidienne », conclut-il.

Stéphane Billé

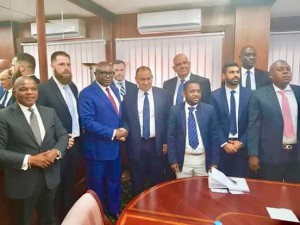

World Youth Bank intéressé par des investissements au Gabon

Shimon Dadon, directeur Afrique du consortium World Youth Bank, s’est entretenu avec le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, en compagnie d’une délégation d’investisseurs américains, israéliens et sud-africains, le 20 août dernier, à Libreville.

Outre les possibilités de mobiliser des financements pour nombre de projets dans plusieurs domaines au Gabon, ces investisseurs sont intéressés par la construction de logements sociaux, la sécurité et l’éducation.

« On doit apporter notre soutien au président de la République, pour que nous voyions avec lui dans quelle mesure on va investir dans les logements sociaux, la sécurité, la construction des universités et des écoles. Mais également dans le secteur pétrolier et le secteur du gaz. Nous sommes très intéressés par la réalisation de tous ces projets qui feront du Gabon un poumon économique non seulement pour l’Afrique centrale, mais également pour l’Afrique », explique Shimon Dadon, cité par la presse locale.

En plus de ces secteurs, les investisseurs du consortium, qui veulent installer leur base africaine au Gabon, sont également intéressés par l’énergie.

« Nous voulons accompagner le pays dans le développement du secteur énergétique pour que la couverture sur ce plan soit à 100%, sur tout le territoire gabonais. On est prêts à établir notre siège Afrique, ici au Gabon, qui va couvrir les 54 pays africains. Nos ingénieurs vont former les Gabonais dans le secteur énergétique pour apporter une valeur ajoutée », confie Elie Sahar, représentant Mercury global ressources.

PcA