Le Nouveau Gabon

Malnutrition et changement climatique : les parlementaires des pays d’Afrique centrale en conclave à Libreville

L’Assemblée nationale du Gabon abrite, du 27 au 28 février 2023, la 3e Conférence internationale du Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale (Repar-AC), et la Conférence des présidents des Alliances parlementaires d’Afrique centrale pour la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (Rapac-SAN). Deux événements au cours desquels les parlementaires de la sous-région essayeront de trouver des solutions à la lutte contre le changement climatique et la sécurité alimentaire dans la sous-région.

Sous le thème « l’action parlementaire face aux défis environnementaux émergents de la sous-région », la conférence du Repar-AC sera l’occasion pour les parlementaires de débattre autour de la gestion durable des forêts d’Afrique centrale, de prendre position sur les grandes préoccupations en matière d’environnement (changements climatiques, biodiversité, conflit Homme-Faune, lutte contre la désertification, gestion de l’écosystème aquatique, etc.). Il s’agira aussi pour les participants d’élaborer leur contribution pour le « One Forest Summit » prévu à Libreville dès le 1er mars 2023.

Cette 3e conférence du Repar-AC se tient concomitamment à la Conférence des présidents du Rapac-SAN. Un événement au cours duquel les parlementaires vont redéfinir leur rôle dans la lutte pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique centrale, dans un contexte où 60,7 millions de personnes demeurent en insécurité alimentaire dans la sous-région, selon des chiffres officiels de 2021. Une situation renforcée par la crise alimentaire née de la Covid-19, et aujourd'hui par le conflit Russo-Ukrainien.

« Les derniers développements internationaux ont montré que chaque État doit développer des stratégies de production agricole responsables, afin de disposer d’un grenier (…) Il est important que les parlementaires se saisissent de ces types de rencontres pour tendre vers l’objectif de zéro faim dans le monde », a indiqué l’honorable Angélique Ngoma, députée à l’Assemblée nationale du Gabon.

Ces deux conférences parlementaires se tiennent à quelques heures du One forest summit consacré à la préservation et la valorisation des forêts du bassin du fleuve Congo, et coorganisé par la France et le Gabon.

SG

Afrique centrale : les priorités d’Ali Bongo à la tête de la CEEAC

Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a pris, le 25 février 2023, les commandes de la présidence tournante de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Il remplace Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son homologue de la République démocratique du Congo, qui lui a remis le flambeau au cours du 22e sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC.

Le président gabonais assurera la présidence de la CEEAC pour une période d’un an conformément aux statuts de l’institution sous-régionale. Selon la communication présidentielle, au cours de ce mandat, il portera une attention particulière sur les chantiers du financement de l’Organisation communautaire et la préservation de la forêt.

D’ailleurs, au cours de sa prise de parole en tant que nouveau président de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba a attiré l’attention de ses pairs sur la nécessité́ d’agir de manière collective, avec détermination et solidarité́ face aux défis qui menacent le continent. Il s’agit pour l’instance régionale de lutter contre les effets du changement climatique, les menaces sécuritaires et la piraterie maritime. « Qu’il s’agisse des forêts tropicales équatoriales ou des écosystèmes du Sahel avec sa grande muraille verte, nous faisons partie de la solution aux changements climatiques. Pour cela, nous devons agir ensemble et maintenant », a-t-il déclaré́.

Le chef de l’État gabonais prend la tête de la CEEAC au moment où Libreville s’apprête à accueillir le One Forest Summit qui se tiendra à Libreville au début du mois mars.

SG

Transgabonaise : le français Meridiam cherche une garantie pour couvrir 44 milliards de FCFA d’investissements

La société française Meridiam a sollicité l’Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga) pour garantir ses investissements dans le projet de réhabilitation de la transgabonaise au Gabon, a annoncé cette institution du groupe de la Banque mondiale dans un communiqué rendu public le 22 février dernier.

« L’investisseur a demandé la garantie de la Miga à hauteur de 67,5 millions d’euros (un peu plus de 44 milliards de FCFA, NDLR) contre les risques de restriction de transfert, d’expropriation, de rupture de contrat, de guerre et de troubles civils, pour une période pouvant aller jusqu’à 15 ans », indique la Miga dont la mission est de promouvoir les investissements dans les pays en développement.

Cette garantie devra couvrir leurs investissements en fonds propres, quasi-fonds propres et prêts d’actionnaires dans la Société autoroutière du Gabon (SAG) pour la réhabilitation, l’exploitation et l’entretien de cette infrastructure routière, soutient la Miga.

La transgabonaise est une route devant relier Libreville et Franceville sur 780 kilomètres. Les travaux sont financés à hauteur de 600 milliards de FCFA par Méridiam et Arise à travers leur filiale SAG. Une fois achevée, cette route devra permettre de développer les échanges entre les provinces et créer des emplois.

SG

Lire aussi :

La Banque africaine de développement évalue les travaux de la Transgabonaise

Transgabonaise : le péage de Kango délocalisé entre les ponts sur le Komo et la Bokoué

Ciment : Le Gabon fixe les prix de vente de l’usine aux petits détaillants

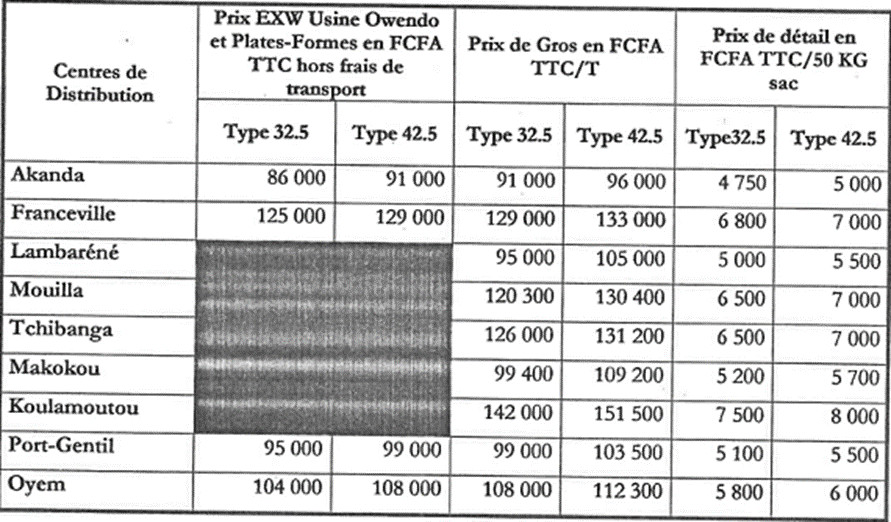

Le gouvernement vient d’instaurer une nouvelle mercuriale dans la vente du ciment au départ de l’usine, chez les grossistes et les détaillants dans l’ensemble des chefs-lieux de provinces du pays hors transport, apprend-on dans un arrêté signé conjointement, le 17 février 2023, par le ministre du Développement industriel, celui de l’Économie et celui du Commerce. Cette nouvelle mercuriale fixe le prix plafond de vente à la tonne (20 sacs de 50 kg) et par sac du ciment « CEM II 32.5 et CEM II 42.5 » qui varient d’une ville à une autre.

Ainsi, le prix du ciment acheté à l’usine toutes taxes comprises et hors transport est fixé à Akanda, chef-lieu de la province de l’Estuaire à 86 000 FCFA et 91 000 FCFA, à Franceville à 125 000 FCFA et 129 000 FCFA, à Port-Gentil à 95 000 FCFA et 99 000 FCFA et à Oyem à 104 000 FCFA et 108 000 FCFA.

Et les prix chez les grossistes varient de 91 000 à 151 500 FCFA en fonction du type de ciment et de la ville. Notamment, à 91 000 et 96 000 FCFA à Akanda, 129 000 et 133 000 FCFA à Franceville, 120 300 et 130 000 400 FCFA à Mouila, et de 142 000 à 151 500 à Koulamoutou. Quant aux prix de détail, ils varient de 4750 FCFA à 8000 FCFA dans le pays.

À travers cette nouvelle mercuriale, le gouvernement veut contrôler les prix du ciment sur le marché gabonais, qui ont crû depuis 2022 en raison notamment de la hausse des couts du fret et du clinker, matière de base pour la production du ciment à l’international, et la hausse des couts de la TVA sur le ciment. À noter que la loi de finances 2023 prévoit une baisse de la TVA sur ce produit.

D’après le gouvernement, tout contrevenant à cette nouvelle mercuriale sera poursuivi et sanctionné conformément aux dispositions des textes en vigueur.

SG

Lire aussi :

Ciment : le Gabon affiche une production en hausse de 29 % au deuxième trimestre de 2022

Cimaf Gabon va construire une usine de clinker pour produire un million de tonnes de ciment par an

Concertation politique : Ali Bongo promet de mettre en place un comité de suivi pour traduire les propositions en loi

Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a clôturé hier 23 février 2023, la concertation politique entamée 10 jours plus tôt entre les partis politiques de la majorité et de l’opposition. Dans son discours de clôture, il a promis que les propositions formulées par les partis politiques à l’issue des travaux « seront, dans le strict respect des règles, retranscrites dans notre droit positif, sous forme de lois ou autres », a-t-il affirmé.

Et pour « m’assurer, vous assurer, de l’effectivité de cette retranscription, un comité de suivi sera mis en place. Sa vocation est double : veiller à ce que toutes, je dis bien, toutes les propositions soient prises en considération ; et veiller à ce qu’aucune, je ne dis bien aucune, proposition ne soit dénaturée », a promis le chef de l’État.

Propositions

En effet, au cours de cette concertation politique, plusieurs propositions ont été faites par les partis politiques représentés par 70 délégués sur les 80 attendus. Selon Laurent Angue Mezui, l’un des co-rapporteurs pour l’opposition, les partis ont entre autres proposé que la durée de tous les mandats politiques soit harmonisée à cinq ans comme l’a suggéré le président de la République à l’ouverture des travaux de cette concertation politique. « Quelle que soit l’intention de la majorité, nous estimons que 5 ans, c’est mieux que 7 ans. C’est une proposition alléchante qu’ils nous ont faite, et on n’a pas lésiné sur les moyens pour donner notre accord total », a affirmé Théophile Makita Niembo, président du Rassemblement pour l’alternance pacifique et l’indépendance démocratique (RAPID).

Aussi, les partis politiques se sont accordés sur le maintien de la non-limitation des mandats politiques. Cependant, l’opposition espère que cette disposition sera revue. « Nous pensons qu’il est temps aujourd’hui qu’on limite les mandats. Donc, il est important que les partis de la majorité et de l’opposition conviennent de ce que quand quelqu’un est élu, que ce soit pour deux mandats », a affirmé Théophile Makita Niembo.

Ils se sont également accordés pour la baisse du montant de la caution de candidature aux élections présidentielles, sénatoriales, législatives et locales. Soit, de 20 millions de FCFA à 10 millions de FCFA pour les candidats à la présidence de la République, de 500 0000 FCFA à 350 000 FCFA les élections législatives et sénatoriales, et de 350 000 FCFA à 250 000 FCFA pour les élections locales.

Les partis politiques ont aussi trouvé un consensus pour le passage du délai d’enrôlement de 45 à 30 jours, la nomination des sénateurs par le président de la République de manière équitable entre les deux camps politiques, l’accord sur l’achèvement du chantier de l’introduction de la biométrie dans le processus électoral, l’accord de principe sur l’examen des mesures d’apaisement, le maintien du statu quo pour le financement des campagnes électorales, et l’adoption du scrutin à un tour pour toutes les élections politiques…

Réflexions approfondies

Malgré ces consensus trouvés au cours de la concertation politique, plusieurs points sont restés en suspens. Notamment, la problématique du financement des partis politiques et leurs réformes, la possibilité pour les citoyens-électeurs de s’inscrire en tous lieux du territoire, à l’instar de ce qui se fait déjà pour la radiation, et l’assouplissement des conditions d’organisation des réunions publiques par la modification des textes législatifs et réglementaires y relatifs… Sur ces points, des réflexions seront approfondies dans le cadre du comité de suivi mis en place par la concertation, a-t-on appris.

Cependant, sur la question de l’élection du président de la République par les grands électeurs (élus du peuple) proposée par la majorité, l’opposition s’est opposée. « Nous avons tout de suite rejeté cette proposition. Parce que nous estimons que dans un État comme le nôtre, on est trop jeune pour laisser la responsabilité à 143 personnes pour désigner à eux seuls un chef d’État, parce que nous savons comment ces 143 personnes sont élues. Si nous avions les mêmes moyens, il n’est pas évident que ces 143 personnes seraient à l’Assemblée nationale. Tant que les élections ne sont pas transparentes au Gabon en termes de limitation de fonds de campagne, il est hors de question que les députés aillent élire les chefs d’État », a commenté le président du parti Rapid.

Ainsi, la concertation politique s’est achevée avec toutes ces propositions, qui, comme l’espèrent les partis politiques de la majorité et de l’opposition, permettront au Gabon d’avoir des élections apaisées au cours des prochains mois.

Sandrine Gaingne

Lire aussi :

Mandats politiques : Ali Bongo favorable à une harmonisation à cinq ans

Élection présidentielle/Gabon : vers une réduction de 20 à 10 millions FCFA de la caution des candidats

Au cours de la concertation politique tenue entre la majorité et l’opposition du 13 au 23 février 2023, les partis politiques ont proposé de baisser de moitié le montant de la caution que devraient débourser les candidats aux élections présidentielles au Gabon.

Ils ont sollicité que la caution exigée à chaque candidat passe de 20 millions de FCFA à 10 millions de FCFA. « La démocratie : c’est donner la chance à tout le monde de participer à une élection. Non seulement en tant que candidat, mais en tant qu’électeur. Pour ce qui concerne les candidats, tout est désormais ouvert », a commenté Théophile Makita Niembo, président du Rassemblement pour l’alternance pacifique et l’indépendance démocratique (RAPID).

En dehors de la caution présidentielle, les partis politiques ont aussi formulé le vœu que celle des élections législatives et locales soit également revue à la baisse. Soit, le passage de 500 000 FCFA à 350 000 FCFA pour la caution de candidature aux élections législatives et sénatoriales, et le passage de 350 000 FCFA à 250 000 FCFA pour les élections locales.

Aussi, les partis politiques ont proposé que l’âge pour « être candidat à la présidence de la République passe de 18 ans actés au dialogue d’Angondjé à 30 ans pour donner un peu de valeur au poste », soutient Théophile Makita Niembo. Et l’âge d’éligibilité pour les sénateurs passe de 40 à 35 ans. « Là, la possibilité est donnée à tout le monde d’être candidat. Même les plus jeunes peuvent être députés ou sénateurs », poursuit le président de Rapid.

Ces propositions et d’autres vœux formulés par les partis de la majorité et de l’opposition au cours de cette concertation politique qui a duré 10 jours, « seront, dans le strict respect des règles, retranscrites dans notre droit positif, sous forme de lois ou autres », a promis le chef de l’État Ali Bongo Ondimba, en clôturant ce 23 février 2023, les travaux de cette concertation politique initiée en vue des élections transparentes et apaisées au Gabon. À noter que la prochaine élection présidentielle au Gabon aura lieu au mois d'août prochain, et les élections législatives et locales à fin 2023.

Sandrine Gaingne

Lire aussi :

Mandats politiques : Ali Bongo favorable à une harmonisation à cinq ans

One Forest Summit : l’Élysée confirme l’arrivée prochaine d’Emmanuel Macron à Libreville

Le président français Emmanuel Macron se rendra du 1er au 5 mars dans quatre pays d’Afrique à savoir le Gabon, l’Angola, le Congo et la République démocratique du Congo, selon l’Élysée cité par l’Agence France Presse (AFP).

À Libreville, au Gabon, du 1er au 2 mars prochains, le chef de l’État français participera au One Forest Summit consacré à la préservation et la valorisation des forêts du bassin du fleuve Congo. Avec 220 millions d’hectares de forêts, le bassin du Congo représente le deuxième massif forestier et le deuxième poumon écologique de la planète après l’Amazonie à travers plusieurs pays (République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et Gabon notamment).

Le premier jour du sommet réunira des membres de gouvernements et de la société civile ainsi que des experts afin d’avancer sur l’ambition portée par le One Forest Summit. Les participants auront l’opportunité de prendre part à des événements ministériels et des rencontres en marge sur ces 3 piliers du sommet.

La seconde journée sera consacrée à la séquence de haut niveau du One Forest Summit, réunissant les chefs d’États et de gouvernements sur le sujet du bassin du Congo et des défis communs rencontrés par les bassins forestiers tropicaux africain, amazonien et asiatique.

B.E

Lire aussi :

One Forest Summit : le Gabon peaufine les derniers réglages à quelques jours du sommet

La Banque africaine de développement évalue les travaux de la Transgabonaise

La Banque africaine de développement (BAD), l’un des bailleurs de fonds du projet de réaménagement de la Transgabonaise, a visité il y a quelques jours ce chantier routier. L’objectif de cette visite était de réaliser une évaluation des travaux. Ce qui a consisté notamment, à examiner les actions mises en place dans le plan d’accompagnement des Personnes affectées par le projet (PAP). « Ce plan est très important pour les riverains et toutes les personnes touchées par nos travaux. Sur l’ensemble de notre chantier, nous avons pris un soin particulier à respecter les meilleurs standards internationaux. C’est notre engagement pour tous et nous rendons des comptes en transparence », explique la Société autoroutière du Gabon (SAG), filiale de Meridiam et d’Arise qui finance les travaux.

Il a été également question de vérifier l’avancement des travaux en cours et estimer les investissements nécessaires pour la suite. « Sur le terrain, ensemble, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font la route, des employés gabonais comme de notre prestataire Afcons. Nous avons pu démontrer l’excellence du travail et faire le point sur les prochaines étapes du chantier », soutient la SAG.

Pour l’instant, le projet est dans sa première phase et consiste à la réhabilitation de 81 km entre le pk24 et le pk105. Elle sera livrée prochainement selon les autorités gabonaises. La deuxième phase de ce projet comprend les tronçons Nsile-Bifoun (63 km) et Bifoun-Ndjolé (56 km). Elle sera lancée au premier semestre 2023 courant, d’après le chef du gouvernement. Selon les prévisions gouvernementales, cette route devrait être livrée au cours de cette année 2023.

La Transgabonaise permet de relier Libreville à Franceville. C’est une route qui comporte des tronçons dégradés avec notamment la présence des nids-de-poule et ornières. Ce qui pénalise les usagers. Le réaménagement de cette route a donc pour objectifs de désenclaver les zones rurales, de soutenir l’économie du Gabon et de faciliter le mouvement des biens et des personnes dans le pays.

SG

Lire aussi :

Transgabonaise : le péage de Kango délocalisé entre les ponts sur le Komo et la Bokoué

Bvmac : la société SIAT Gabon radiée de la cote de la bourse de l’Afrique centrale

La Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac) a radié le 17 février 2023, la Société d’investissement pour l’agriculture tropicale du Gabon (SIAT Gabon), de sa cote officielle, informe la société boursière. De ce fait, les 201 395 actions de la filiale du groupe belge éponyme, inscrites sur son compartiment Actions ont été supprimées de la cote de la Bvmac, suite à une injonction de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), apprend-on.

La Bvmac laisse entendre que SIAT Gabon aurait violé certaines dispositions de la réglementation boursière. Car, le régulateur a pris cette décision en s’appuyant sur le règlement du 21 juillet 2022 portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique centrale (articles 17, 19, 28 et 117), et du Règlement général de la Bvmac (articles 21 & 22). Par exemple, l’article 21 de ce règlement exige aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont inscrites sur l’un des compartiments de la cote de désigner un responsable des relations avec les investisseurs et le public en général et de communiquer l’identité de ces responsables à la Bvmac.

Pour sa part, l’article 22 du même texte fait obligation à l’émetteur de valeurs mobilières, de respecter les limites qui lui ont été fixées lors de l’Admission relativement au montant du capital social devant être libéré, au nombre d’actionnaires et aux pourcentages de diffusion des valeurs dans le public. Et donc, ces dispositions et bien d’autres semblent ne pas avoir été respectées par SIAT Gabon. Ce qui a donc conduit à sa radiation.

Suite à cette décision, la Bvmac invite les titulaires des actions de SIAT Gabon, à se rapprocher des principaux dirigeants de la société « en vue des formalités de leur incorporation dans le noyau dur des actionnaires inscrits au nominatif pur dans le grand livre de la société, ou de tout autre traitement que le Groupe SIAT Belgique voudrait bien leur réserver ».

Cette décision de radier SIAT Gabon de la cote de la Bvmac intervient dans un contexte où la société traverse une crise due notamment à la baisse du prix de son produit phare Hévéa sur le marché international et la perte des principaux acheteurs suite à la crise Covid, ainsi que les grèves répétitives de son personnel… Ce qui a impacté les performances de l’entreprise notamment et la filière caoutchouc dont le volume usiné en 2021 a baissé de 25 % à 5 496 tonnes en 2021, selon des données du ministère de l’Économie.

Société anonyme filiale du Groupe SIAT, SIAT Gabon a été créée le 05 avril 2004 au terme du processus de privatisation des entités parapubliques Agrogabon - Hévégab et le Ranch de la Nyanga avec un capital de 54 milliards de FCFA. SIAT Gabon est le leader de l’industrie agroalimentaire au Gabon et est présent dans deux domaines d’activités : l’hévéa et l’élevage.

SG

Lire aussi:

Filière Hévéa : Siat Gabon présente sa situation de crise à Charles Mve Ellah

Le volume de caoutchouc usiné chute de 25% en 2021 en raison des grèves du personnel de SIAT Gabon

Examens officiels : le ministre de l’Éducation autorise les inscriptions « à titre exceptionnel » pour les retardataires

Clôturées le 13 janvier 2023 conformément au calendrier officiel, les inscriptions aux examens scolaires 2022-2023 ont été rouvertes « à titre exceptionnel » pour quelques jours, a annoncé le ministre de l’Éducation nationale Camélia Ntoutoume-Leclercq ce 22 février 2023.

Il est question à travers cette réouverture de donner la chance aux retardataires qui n’ont pas pu jusqu’ici procéder à leur enrôlement pour les examens de l’enseignement général, et de l’enseignement technique et professionnel, de le faire. Ainsi, ces retardataires peuvent s’inscrire « en ligne via les plateformes www.examensgabon.com et www.bactechgabon.com durant la période du 23 au 27 février 2023. Le dépôt de dossier se fera du 22 février au 1er mars 2023 », indique le ministre de l’Éducation nationale. À cet effet, poursuit-elle, les directeurs d’académies provinciales, les directeurs de zones académiques, les chefs de circonscriptions scolaires et les chefs d’établissements sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette opération.

Rappelons que suivant le calendrier des examens officiels pour l’année scolaire 2022-2023, les inscriptions en ligne étaient prévues du 14 novembre 2022 au 13 janvier 2023.

SG