Le Nouveau Gabon

Le Gabon est dans le top 15 des pays les plus paisibles en Afrique (Institute for Economics and Peace)

Le Gabon figure parmi les 15 pays les plus paisibles en Afrique, selon le dernier rapport sur l’indice mondial de la paix (Global Peace Index /GPI 2022) publié en juin dernier, le think tank australien Institute for Economics and Peace (IEP).

Le pays d’Ali Bongo occupe le 13e rang au niveau africain et arrive 75e mondial avec un score de 1,973 / 5. Selon le think tank australien, l’indice de paix s’est amélioré au Gabon par rapport à l’année précédente. En effet, le Gabon a progressé de 9 points par rapport au classement 2021.

Dans la zone Cemac, c’est la Guinée équatoriale (7e africain) qui se positionne comme le pays le plus pacifique devant le Gabon, le Congo (25e), le Tchad (37e), le Cameroun (39e) et la République centrafricaine (46e).

Sur le plan continental, l’île Maurice (28e mondial) arrive en tête du classement, suivie du Ghana (40e rang mondial), de la Gambie (45e), du Botswana (48e), de la Sierra Leone (50e), de la Zambie (56e), de la Guinée Équatoriale (59e), du Malawi (65e), de la Namibie (68e). Le Sénégal (70e mondial) ferme le Top 10 africain.

Les pays les moins pacifiques sur le continent sont la Somalie, la République démocratique du Congo, et le Sud-Soudan.

Le Global Peace Index mesure le degré de pacifisme dans 163 pays du monde en examinant 23 indicateurs. Notamment, les décès dus aux conflits internes et externes, le terrorisme, l’instabilité politique, les dépenses militaires en pourcentage du PIB (produit intérieur brut), le niveau de criminalité, l’accès aux armes à feu et les relations avec les pays voisins.

Sandrine Gaingne

Classement complet dans pays africains dans l’édition 2022 de l’indice mondial de la paix :

| Rang en Afrique | Pays | Rang mondial | Variation 2021-2022 |

| 1 | île Maurice | 28 | +2 |

| 2 | Ghana | 40 | +1 |

| 3 | Gambie | 45 | +10 |

| 4 | Botswana | 48 | -5 |

| 5 | Sierra Leone | 50 | +2 |

| 6 | Zambie | 56 | +10 |

| 7 | Guinée Équatoriale | 59 | -6 |

| 8 | Malawi | 65 | -2 |

| 9 | Namibie | 68 | -9 |

| 10 | Sénégal | 70 | -12 |

| 11 | Rwanda | 72 | +9 |

| 12 | Maroc | 74 | +9 |

| 13 | Gabon | 75 | +9 |

| - | Liberia | 75 | +1 |

| 14 | Angola | 78 | +14 |

| 15 | Madagascar | 84 | -9 |

| 16 | Tunisie | 85 | -3 |

| 17 | Tanzanie | 86 | -15 |

| 18 | Eswatini | 93 | -31 |

| 19 | Lesotho | 100 | +5 |

| 20 | Togo | 102 | +7 |

| 21 | Bénin | 105 | +2 |

| 22 | Côte d’Ivoire | 108 | - |

| 23 | Algérie | 109 | +10 |

| 24 | Guinée-Bissau | 110 | -9 |

| 25 | République du Congo | 111 | +7 |

| 26 | Mauritanie | 112 | +5 |

| 27 | Djibouti | 113 | -9 |

| 28 | Afrique du Sud | 118 | +5 |

| 29 | Kenya | 120 | +1 |

| 30 | Ouganda | 121 | -6 |

| 31 | Mozambique | 122 | -11 |

| 32 | Guinée | 123 | -26 |

| 33 | Egypte | 126 | +5 |

| 34 | Zimbabwe | 127 | -2 |

| 35 | Burundi | 131 | -5 |

| 36 | Erythrée | 132 | +3 |

| 37 | Tchad | 136 | +1 |

| 38 | Niger | 140 | +1 |

| 39 | Cameroun | 142 | +4 |

| 40 | Nigeria | 143 | +2 |

| 41 | Burkina Faso | 146 | -12 |

| 42 | Ethiopie | 149 | -9 |

| 43 | Mali | 150 | -1 |

| 44 | Libye | 151 | +5 |

| 45 | Soudan | 154 | -2 |

| 46 | Centrafrique | 155 | -1 |

| 47 | Somalie | 156 | +2 |

| 48 | RDC | 158 | -1 |

| 49 | Soudan du Sud | 159 | +1 |

Source : Agence ecofin

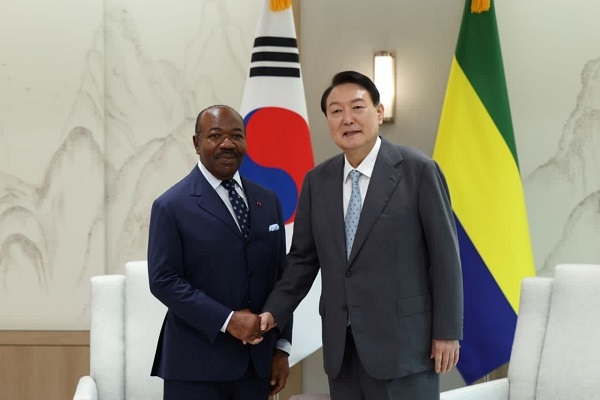

Le Gabon et la Corée du Sud s’accordent sur le renforcement multilatéral de la coopération sur la sécurité et le climat

À l’occasion du Sommet bilatéral entre le Gabon et la Corée du Sud tenu ce 20 juillet à Séoul, et qui marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, Ali Bongo et son homologue sud-coréen, Yoon Suk-yeol, ont échangé des points de vue convergents sur la coopération en matière de sécurité et du climat.

« En marge de cet événement, j’ai eu un entretien très constructif avec le président Yoon Suk-yeol. Je le remercie pour son accueil particulièrement chaleureux. Nous convergeons sur un grand nombre de sujets comme le renforcement du multilatéralisme pour un monde plus sûr et pacifié ou encore sur la nécessité d’innover pour mieux protéger notre climat », déclare Ali Bongo. Mais il ne donne pas de détails sur le renforcement de la coopération multilatérale évoqué avec son homologue à Séoul.

Mais l’on se rappelle que le Gabon souhaite adopter le modèle sud-coréen dans la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique. Dans cette logique, l’ambassadeur de la Corée du Sud au Gabon s’est rendu le 6 juillet dernier à l’Université Omar Bongo, pour parler de la vision de son pays. « L’expertise coréenne qui n’est plus à démontrer souhaiterait se mettre à profit pour permettre au Gabon de réaliser ses objectifs. Nous restons confiants que la coopération bilatérale entre nos deux pays se renforcera avec les étudiants », a déclaré Ryu Chang Soo.

Le Gabon et la Corée du Sud coopèrent dans des domaines variés tels que l’agriculture, la sécurité ou encore la santé. Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong a reçu par exemple le 9 mars 2022 à Libreville, un don de 547 200 doses du vaccin Johnson and Johnson de Ryu Chang Soo, ambassadeur de la République de Corée du Sud au Gabon.

S.A.

La SNI veut vendre à moindres coûts 100 parcelles viabilisées dans le site de Bikélé par Ntoum

Dans cinq mois, la Société nationale immobilière (SNI) envisage de mettre à la disposition des Gabonais 100 parcelles viabilisées avec titres fonciers à Bikélé, dans la province de l’Estuaire. Ce projet rentre dans la première phase du Programme accéléré d’accession à la propriété (PAAP) qui a été officiellement lancé le 15 juillet dernier à Bikélé-Nzong, dans le 3e arrondissement de Ntoum.

Ce projet « est implémenté sur un site où toutes les commodités d’usage sont pourvues : l’eau, l’électricité et la voirie. Les coûts sont accessibles, le mètre carré est fixé à partir de 8500 FCFA. Ce qui est très accessible compte tenu du type d’aménagement qui sera fait sur le site », explique le directeur général de la SNI, Herman Kamonomono.

L’acquisition de ces parcelles est réservée aux personnes ayant la nationalité gabonaise. Au sein de l’opinion, certains estiment que la quantité de parcelles proposées est « insignifiante » au vu du nombre de foyers en manque de logements au Gabon. D’après des statistiques communiquées par les services du Plan d’accélération de la transformation (PAT), le Gabon accuse depuis 2015, un déficit de 225 000 logements, dont 53 % sont concentrés dans la province de l’Estuaire.

À en croire le ministère en charge de l’Habitat, après la première phase du PAAP, d’autres parcelles seront viabilisées et mises à la disposition des populations.

SG

Lire aussi :

Commune de Ntoum : la SNI commercialise des parcelles et des logements du lotissement de Bikélé

Commerce extérieur : le Gabon affine sa stratégie pour mieux exporter vers le marché américain

Les responsables du ministère du Commerce, membres du comité national de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), évaluent depuis ce 19 juillet 2022 à Libreville, le projet de stratégie nationale de cette loi américaine. Cette stratégie vise à renforcer les capacités d’exportation du Gabon vers le marché américain.

« Ces travaux permettront de peaufiner le projet de stratégie nationale AGOA et d’identifier les produits à forte valeur ajoutée pouvant porter le label AGOA. De façon concrète, il s’agit d’y inclure une véritable infrastructure AGOA, de définir les secteurs prioritaires sur la base d’une analyse des potentialités du pays », a déclaré Lucrèce Badjina Doukaga Afane, secrétaire générale adjointe du ministère du Commerce.

Sur le plan de la coopération, le Gabon et les États-Unis ont établi et entretiennent de bonnes relations diplomatiques. Ainsi, les deux États se sont engagés à diversifier et à renforcer l’économie gabonaise qui est concentrée autour du pétrole brut et des minerais. « L’examen de la balance commerciale entre les deux pays montre un excédent pour le Gabon, mais soutenu par l’exportation des matières premières », a indiqué Badjina Doukaga Afane.

D’après ce haut fonctionnaire, au regard de toutes ces données, et pour accroître les exportations dans d’autres secteurs économiques, il apparaît judicieux de suivre les principes directeurs pour l’élaboration d’une stratégie nationale AGOA et son mécanisme de suivi et évaluation élaborés en 2012 par la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA) en collaboration avec l’Union africaine.

Promulguée en 2000 pour 15 ans, puis prorogée en 2015 pour 10 ans jusqu’en 2025, l’AGOA est une loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. C’est un facteur de promotion et de développement des échanges commerciaux des pays africains vers les États-Unis. Cette loi permet entre autres l’exportation de plus de 6500 produits mis aux normes américaines vers les États-Unis en franchise de droits de douane, sans limite de quota.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Établissements des jeux : le Gabon proroge la date de soumission des dossiers de manifestation d’intérêt

Initialement fixée au 28 juillet, la date de soumission de manifestation d’intérêt pour ouvrir les établissements des jeux de hasard, d’argent, de divertissement ou en ligne au Gabon, est désormais étendue au 1er août 2022, selon un communiqué que vient de publier le ministère de l’Intérieur.

L’administration n’explique pas les raisons de cette prorogation des délais. Mais, explique-t-elle, l’objectif des autorités gabonaises est de réguler le secteur. À ce titre, le ministère de l’Intérieur prescrit un encadrement plus large de ces activités en exigeant le respect des conditions administratives, techniques et financières contenues dans le cahier de charges. L’autorisation d’exercer court sur une période de cinq ans renouvelables. L’intérêt manifesté par un opérateur économique est assujetti au paiement de frais de dossiers dont les montants sont non remboursables. Les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires et une copie des textes en vigueur dans le secteur auprès du secrétariat général du ministère chargé de l’Intérieur.

Le ministère de l’Intérieur définit les catégories de licences dans le secteur qui pourraient être attribuées au bout du processus. La première catégorie concerne les casinos, les loteries et l’exploitation des machines ou appareils à sous. La seconde, les paris sur les courses de chevaux en salles, en hippodromes ou en kiosques ; les paris sportifs en salles ou en kiosques. Et la troisième, les entreprises de paris en ligne. Un exploitant peut souscrire pour une ou toutes les catégories.

S.A.

Lire aussi :

Le Gabon veut régulariser les opérateurs du secteur des jeux du hasard

La Fondation pour les initiatives populaires sort des fonds baptismaux pour financer les entrepreneurs gabonais

Dans le but d’accompagner les entrepreneurs gabonais face à la difficulté d’accès au financement, une Fondation pour les initiatives populaires (FIP) a été lancée le 18 juillet dernier à Libreville. Cette structure compte financer les porteurs de projets ainsi que les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises gabonaises.

L’objectif à travers cette fondation d’après Théophile Mbore, directeur exécutif de la FIP, est de développer un réseau d’entrepreneurs gabonais afin que « nous les Gabonais, on se réapproprie notre économie. Ça fait déjà deux ans qu’on travaille sur ce projet ».

Pour sélectionner les porteurs de projets éligibles à ces financements, un concours sera organisé la semaine prochaine, apprend-on. Mais, les bénéficiaires devront être membres de la fondation, « ce qui est gratuit. Il faut qu’ils montrent également leur implication et leur engagement en donnant une contribution de 1000 FCFA », explique Théophile Mbore. Il faudrait également que ces entrepreneurs gabonais soient inscrits sur l’application RISE UP Gabon, disponible sur Play Store dès demain.

Les projets retenus seront financés grâce aux fonds issus de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE) des entreprises notamment. « On a plusieurs possibilités de levée des fonds. Entre autres, la levée des fonds au travers de la RSE qui est une obligation pour les entreprises. Parce qu’on œuvre pour les projets de proximité. Donc, l’État au travers du ministère du Commerce et des PME a demandé qu’on puisse nous mettre à disposition ces fonds-là, pour pouvoir financer les différents projets de proximité. Parce qu’aujourd’hui, on ne les utilise quasiment pas, et ce n’est pas normal », explique Théophile Mbore. Il précise que « ce n’est pas nous qui disposons des financements. C’est une commission constituée des membres de la fondation, mais aussi du ministère, de la société civile, des banques, des assureurs… ».

Pour des acteurs de la société civile, c’est une initiative à encourager dans la mesure où elle va contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat local et bâtir un véritable tissu d’entrepreneurs. « Mais comme plusieurs autres initiatives avant, nous émettons de fortes inquiétudes. Car, c’est souvent l’immixtion du politique dans l’entrepreneuriat malheureusement. Et on espère que le politique ne va pas s’immiscer. Mais qu’il va par contre, accompagner de façon désintéressée cette initiative, pour lui donner tout son sens et permettre que dans les 5 à 10 années à venir, on puisse avoir de véritables entrepreneurs made in Gabon », explique Geoffroy Foumboula Libeka, membre de la société civile.

Sandrine Gaingne

Le Marocain OCP fait un don de 2000 tonnes d’engrais aux fermiers gabonais

En séjour à Libreville, des responsables du groupe agroindustriel marocain OCP, spécialisé dans la transformation et la production de phosphates et dérivés, ont remis un don de 2 000 tonnes d’engrais au ministre en charge de l’Agriculture, Charles Mve Ellah.

Ce don, apprend-on, est destiné à près de 20 000 fermiers gabonais. Ces derniers, regroupés en coopératives, pourront en bénéficier sur demande. Et sur la base de la pertinence des demandes évaluées par le ministère en charge de l’Agriculture, ces engrais seront distribués aux bénéficiaires afin de booster leur production agricole et permettre de réduire la dépendance alimentaire du Gabon de l’extérieur.

Pour atteindre ces objectifs agricoles, le Gabon a instauré en avril 2021, une législation fixant les conditions d’exonération des droits et taxes à l’importation sur le territoire national des intrants. Ainsi, les produits du cru issus des activités agricoles, d’élevage, de la pêche et de la chasse ; les biens d’équipement pour les activités agricoles, d’élevage et de transformation ; les engrais agricoles, la provende, les produits phytosanitaires et zoo sanitaires sont exonérés de la TVA.

Ces exonérations fiscalo-douanières dans le domaine agricole entrent en droite ligne de la politique du gouvernement de réduire la forte dépendance alimentaire du pays à l’extérieur. Car, le Gabon envisage de réduire, à l’horizon 2022, de 50 % ses importations alimentaires qui coûtent actuellement près de 550 milliards FCFA par an au pays.

Dans son plan d’accélération de la transformation de sa croissance, le pays prévoit de produire localement plus de 50 % de la consommation alimentaire du pays d’ici 2025. Et les coopératives agricoles pourraient jouer un rôle dans l’atteinte de ces objectifs.

S.A.

Transport maritime : un nouveau statut pour crédibiliser la Cnnii auprès des investisseurs et des banques

La Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (Cnnii) a tenu sa toute première assemblée générale ce 18 juillet 2022, neuf ans après sa création. Au cours de cette rencontre, les actionnaires de la compagnie ont adopté 18 résolutions devant permettre à l’entreprise en crise financière depuis plusieurs années d’avoir plus de crédibilité auprès des investisseurs, des partenaires privées et des banques.

Ces résolutions relèvent du fonctionnement de l’entreprise et de la mise en conformité des statuts de la Cnnii avec l’Acte uniforme de l’Ohada qui encadre le droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique. Car, à en croire Oumarou Baba Toukour, président du conseil d’administration de la Cnnii, la compagnie n’avait pas de statut véritable depuis qu’elle a été créée en 2013 en remplacement de la Compagnie de navigation intérieure (CNI). Une situation qui freinait son bon fonctionnement. « Nous avons touché les dispositions du statut qui oblitéraient notre fonctionnement. Car, la Cnnii était jusqu’à présent le fantôme de la CNI. Donc, nous avons procédé à l’ensemble des révisions de certaines dispositions de notre statut. Ces statuts étaient aussi bloquants parce qu'il y avait des dispositions qui ne permettaient pas aux financiers de nous donner de l'argent », a affirmé le PCA.

Ainsi, avec ces statuts révisés, la Cnnii pourra désormais bénéficier de plusieurs avantages selon ses responsables. En plus du financement et de l’accompagnement des banques et investisseurs, la compagnie bénéficiera des « avantages fiscaux et douaniers de manière réglementaire conformément à la loi de finances », a expliqué Oumarou Baba Toukour. La Cnnii pourra également percevoir des droits de trafic. Ce qui sera « une grosse bouffée d’oxygène sur les revenus de la Cnnii, et même pour les agents. Ça fait une source de revenus », poursuit le PCA. Les actionnaires ont également procédé à la nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptes, et à la réorganisation de la structure de l’actionnariat de la compagnie.

Navires

Les actionnaires ont également pris des dispositions visant à renforcer la flotte de la compagnie. Notamment, grâce à l’accord de partenariat signé le 11 mai 2022 avec le groupe Seamed France, ainsi qu’à la restructuration des navires disponibles.

Toutes les décisions prises au cours de cette assemblée générale contribuent selon les responsables de la Cnnii, à la dynamisation de l'outil de production de la compagnie, afin de la rendre plus performante et compétitive. Ce qui va concourir « à sa pérennité et à la préservation de la double mission de service public de désenclavement des zones difficilement accessibles par la route et de mobilité des biens et des personnes à travers l’exploitation des voies d’eau navigables », indique la Cnnii.

La Cnnii est née en 2013 des cendres de la Compagnie de navigation intérieure (CNI) créée en 1978. Elle est l’armement national de droit public, avec pour activité principale le transport des biens et de personnes par voie d’eau.

Sandrine Gaingne

Lire aussi:

Transport maritime : au bord de la faillite, la Cnnii espère se relancer d’ici 2023

Transport maritime : la Cnnii s’allie à Seamed France pour renforcer sa flotte navale et logistique

Eaux et forêts : 384 nouveaux diplômés de l’ENEF sur le marché de l’emploi

384 lauréats de la promotion 2022 de l’École nationale des eaux et forêt (ENEF) ont reçu le 19 juillet 2022 leurs parchemins sur le campus de cet établissement d’enseignement supérieur. Ces diplômés sont répartis dans les cycles Bachelor universitaire de technologie (BUT), licence et master après 2 à 3 années de formation.

« La présente promotion essentiellement composée d’admis est répartie comme suit : 179 du parcours BUT, 109 pour les licences dont la majorité sont en activité et 96 des parcours master. Elle se compose aussi de la première sortie du cycle de la formation en continue qui est essentiellement composé des fonctionnaires de nos départements y compris ceux de l’Agence nationale des parcs nationaux », a déclaré Bruno Nkoumankali, directeur général de l’ENEF.

Ces récipiendaires ont reçu une formation basée sur la rigueur, la discipline militaire et l’engagement. Selon le président de l’Association des étudiants et stagiaires de l’ENEF, Karlin Diboueda, cette formation fait d’eux des acteurs « incontestables et incontournables » de la valorisation de l’industrie du bois et de la gestion de la conservation de la biodiversité au sein des administrations publiques, parapubliques et privées ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG). « Vous avez devant vous de véritables experts dans les domaines suivants : faune et air protégé, opération forestière et technologie du bois, géomatique forestière et environnementale, science du bois, QHSE (Qualité, hygiène, sécurité, environnement), gestion et conservation de la biodiversité, gestion des ressources forestières et environnementales, aménagement et exploitation durable de nos forêts, sciences aloétiques et conservation des écosystèmes aquatiques », a déroulé Karlin Diboueda.

Pour le ministre délégué des Eaux et forêts, Stéphane Bonda, le gouvernement met un accent particulier sur la réforme de l’ENEF en la positionnant comme un acteur majeur de la mise en œuvre du pilier Gabon vert du Plan stratégique Gabon émergent. « Cette vision novatrice exige des pouvoirs publics la création et le renforcement des structures de formation et de recherche pour accompagner avec perspicacité la mise en œuvre de ce processus dans le but de fournir des produits forestiers “made in Gabon” à haute valeur ajoutée », a affirmé Stéphane Bonda.

L’ENEF a été créée en 1953. Elle est située au Cap-Esterias, à une trentaine de kilomètres de Libreville. Elle forme des cadres hautement qualifiés dans les domaines de la foresterie, de la Pêche et de l'aquaculture, de la gestion de la faune, des aires protégées et de l’environnement.

Brice Gotoa

Numérique : Pourquoi les startups gabonaises peinent à vendre leurs solutions aux entreprises et administrations

En plus du manque de financements, les startups évoluant dans le secteur du numérique au Gabon rencontrent d’autres difficultés qui, d’après elles, freinent le développement de leurs activités. Il s’agit entre autres de leurs difficultés à vendre leurs produits et solutions auprès de potentiels clients. « On est sur un marché qui contient environ 400 leads (potentiel client NDLR). Mais, ce marché est quasiment monopolisé par les grandes entreprises qui ont été pionnières dans le domaine. Elles sont aujourd’hui 2 ou 3 à se partager un marché d’environ 400 à 500 entreprises. Ce qui est une répartition illégale quand on connaît le nombre d’entreprises dans le monde du digital gabonais », se plaint Hélène Taty, fondatrice de Adia conseils, une société spécialiste en gestion de système d’information. La patronne d’Adia conseil s’exprimait ainsi en marge de « la Matinée du numérique » organisée le 1er juillet 2022 par Okoume Capital.

Eliol Trancy Lebissa, manager de Identitysesu, connaît des problèmes similaires. Sa structure propose une solution de sécurité informatique pour les entreprises, administrations et startups. « Nous sommes une startup qui propose une solution dans le domaine des nouvelles technologies. Mais, l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (Aninf) est une institution qui joue pratiquement le même rôle. Et donc, on se retrouve dans une situation où l’Aninf nous fait une barrière. Parce que si nous en tant que startup, nous proposons notre solution à une administration, elle ne sera pas prise en compte sauf si c’est l’Aninf qui la propose », déplore-t-il.

Cette difficulté à gagner des parts de marchés est due notamment au manque de confiance que les populations et les potentiels clients affichent vis-à-vis de ces start-ups dont ils doutent encore des compétences. « En tant que jeune entreprise, les entreprises sont réticentes quand je leur présente mes produits. Parce qu’elles sont déjà habituées à travailler avec un certain type d’entreprises. Elles sont réticentes à découvrir de nouveaux produits, de nouvelles solutions. Pourtant, j’ai une solution qui répond tant aux petites qu’aux grandes entreprises », regrette Hélène Taty.

Ce manque de confiance, selon Eliol Trancy Lebissa, est un réel handicap pour le développement de leurs activités. « On a une solution qui répond à un besoin, celui de la sécurité des individus. Mais, à la limite, les gens n’y croient pas, les gens ne veulent même pas en entendre parler. Ce qui est un handicap pour obtenir certaines informations utiles pour développer notre activité dans le pays. On fait également face à des lourdeurs administratives », affirme-t-il.

Attentes

Face à ces difficultés, les start-ups travaillent au quotidien pour glaner quelques parts de marché. Mais, pour cela, il faut que les entreprises ou les potentiels clients leur fassent confiance et leur donnent une chance. « Je veux une ouverture d’esprit. Je veux qu’elles puissent se rendre compte de la diversité d’offres qu’il y a sur le marché, et de l’expertise des entreprises locales. Qu’elles nous fassent confiance et nous donnent la chance de pouvoir proposer aussi nos solutions. Car, si on n’avait pas donné la chance à ces pionniers, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd’hui. Et si l’une des grandes entreprises clientes nous fait confiance, les autres vont suivre », indique Hélène Taty.

Pour sa part, Eliol Trancy Lebissa, espère avoir la possibilité de tester sa solution dans des commissariats. « Qu’on nous ouvre le marché sur lequel on s’attaque. Aussi, je souhaite que l’Aninf puisse mettre en place des mécanismes pour collaborer avec des start-ups comme nous, quitte à ce que ce soit elle qui porte les projets que nous développons », propose-t-il.

Pour Francis Edgard Sima Mba, consultant international en stratégie, les startuppeurs gabonais démarrent encore leurs activités et ont besoin de l’expérience pour développer leur carnet d’adresses et la confiance des clients. « Les entrepreneurs doivent penser grand, mais commencer petits. Accepter de gravir les échelons pour apprendre de leurs erreurs et se faire un nom, créer leur carnet d’adresses. On ne devient pas grand dès le début », explique Francis Edgard Sima Mba. Ce consultant conseille aux startups qui évoluent dans le même secteur d’unir leur force et travailler ensemble. Elles doivent également d’après lui, travailler sur leur image de marque et professionnaliser leur communication. « Parce que ces entrepreneurs ne communiquent pas assez. Ils ont un concept minimaliste de la communication. Pour être présent face à la concurrence, il faut communiquer régulièrement sur leur compétence. Ils doivent aussi rester professionnels et respecter leur cahier de charge, tenir un langage de vérité et mettre l’accent sur la communication de réseau », affirme-t-il. Francis Edgard Sima Mba conseille également aux startups de chercher à s’internationaliser notamment sur le marché régional.

Sandrine Gaingne

Lire aussi :

Numérique : les startups gabonaises en quête de financements pour développer leurs activités