Le Nouveau Gabon

Hydrocarbures et mines : vers la construction d’un bâtiment pour abriter de nouveaux laboratoires publics

La direction générale des études et laboratoires (DGEL) du ministère du Pétrole et du Gaz vient de lancer un appel d’offres national pour la réalisation des travaux de construction des nouveaux laboratoires et bureaux.

La construction de ce bâtiment annexe de type R+2 à Libreville se fera sur financement de l’État gabonais exercices 2022, 2023 et 2024.

Les entreprises gabonaises intéressées ont jusqu’au 11 août 2022 pour postuler. Leurs offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant équivalent à 1 % du montant de l’offre hors taxes. Ce, conformément aux dispositions du code des marchés publics. Mais, par dérogation à ces dispositions du code des marchés publics, les entreprises bénéficiant de l’agrément PME et ayant au plus cinq ans d’existence ne sont pas soumises à l’obligation de garantie de soumission, indique le communiqué.

Ce nouveau bâtiment R+2 va notamment abriter les laboratoires des hydrocarbures, des produits minéraux et la direction des Études, des Affaires juridiques et des Statistiques, informent certaines sources au sein de l’administration gabonaise. Ces structures administratives ont été créées en 2021 pour un meilleur suivi des activités d’hydrocarbures et des mines au Gabon.

Rappelons que l’économie gabonaise repose encore sur le secteur des hydrocarbures et des mines. Dans son discours de lancement du plan d’accélération de la transformation de l’économie gabonaise en janvier 2021, le Premier ministre, Rose Christiane Raponda; avait affirmé que la part des exportations issues des secteurs extractifs du pétrole et du manganèse dans le Produit intérieur brut était de 45 %. Ce qui rend le Gabon encore très dépendant des ressources collectées de ces secteurs et par conséquent, trop vulnérable aux chocs extérieurs.

SG

Après le Cameroun, le banquier UBA annonce la fermeture de ses agences le samedi au Gabon

« La direction générale de UBA Gabon informe son aimable clientèle, que ses agences de Libreville et de Port-Gentil seront désormais fermées les samedis, à compter de ce samedi 16 juillet 2022, jusqu’à nouvel ordre ». C’est le message diffusé par le banquier UBA Gabon ce 13 juillet.

La filiale gabonaise d’UBA ajoute que: suite à la fermeture annoncée de ses agences le samedi, les clients devront opter pour les produits digitaux tels que UBA Mobile App, Leo (sur Messenger et WhatsApp) et internet banking pour leur permettre de continuer d’effectuer les opérations bancaires 24 h/24. Elle invite par conséquent, les clients détenteurs de comptes courants particuliers et entreprises, à souscrire à la nouvelle offre E-package de UBA Gabon, qui englobe ses produits et services digitaux.

Cette décision qui va s’appliquer désormais au Gabon dans quelques jours a d’abord été annoncée le 12 juillet au Cameroun, où la banque dispose d’une filiale. Selon les explications recueillies auprès de cet établissement, la fermeture des agences bancaires le samedi fait suite à une baisse des activités des clients durant le weekend. De plus, il est question d’accorder un peu de répit aux employés qui vont désormais travailler en présentiel cinq jours sur sept.

Aussi, c’est une nouvelle stratégie pour UBA qui souhaite booster ses services digitaux, notamment l’e-banking qui semble être la nouvelle donne dans le secteur. Ce qui requiert moins de personnels en présentiel. La banque n’indique cependant pas si le fait de privilégier les services digitaux va freiner l’expansion et l’implantation des agences physiques dans le pays ou une éventuelle réduction des effectifs, pour l’instant.

S.A.

Le Gabon prépare une norme pour la fabrication du pain à base de la farine de blé et de manioc

Le Gabon annonce qu’il prépare une norme pour encadrer la fabrication d’un pain composé de blé et de manioc. Et pour cause, le pain est un aliment de grande consommation dans le pays.

Pour l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa), l’élaboration d’une norme est nécessaire dans la mesure où la problématique ne se situe pas au niveau de la possibilité pratique de substituer totalement la farine de blé, mais plutôt au niveau des habitudes alimentaires des populations. En effet, ces dernières sont habituées à une certaine forme (élastique et peu lourde) et à certains goûts des produits de boulangerie, caractères organoleptiques qu’il n’est possible d’obtenir qu’avec du gluten non-présent dans la farine de manioc. « Le taux de substitution de la farine de blé doit être confirmé par des expériences sur nos produits locaux. Ces expériences permettront d’étudier et de limiter les risques liés à la consommation desdits produits », explique l’Agence.

Elle précise que, la formule idéale reviendrait donc à substituer la farine de blé à un certain taux ou de rajouter dans la préparation une autre source de gluten. L’Agasa indique qu’elle pourrait s’inspirer des expériences et des tests pratiques sur la fabrication de baguettes de pain menées par la FAO depuis 1964, avec le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO). Lesdites expériences ont permis de fixer ce taux de substitution de la farine de blé à 15 %. Il s’agira donc d’avoir une baguette de pain constituée de 85 % de farine de blé et de 15 % de farine de manioc.

Pour l’heure, l’Agasa n’indique pas à quel horizon sa norme sur l’import substitution des farines dans le secteur meunier sera fixée. Ni la période de son opérationnalité.

L’élaboration de la nouvelle norme intervient dans un contexte international marqué par le conflit russo-ukrainien. Une situation qui a bouleversé les activités d’import-export des denrées alimentaires, générant ainsi une hausse des prix et une pénurie sur le marché des aliments à base de farine de blé.

Sylvain Andzongo

Petronas recherche un fournisseur de navires pour sa prochaine campagne de forage au Gabon

La société PC Gabon Upstream, filiale du géant pétrolier malaisien Petronas, veut recruter un prestataire pour sa prochaine campagne de forage au Gabon. À cet effet, elle « souhaite organiser un exercice d’appels d’offres compétitif pour identifier les prestataires les plus acceptables sur le plan technique et commercialement attractifs pour la fourniture » de navire de forage en eau profonde, indique l’entreprise dans un communiqué.

Les prestataires intéressés et dotés d’une expérience « avérée » dans la fourniture de navires de forage en eau profonde aux opérateurs pétroliers et gaziers, ont jusqu’au 27 juillet 2022, pour postuler.

La société PC Gabon Upstream est une filiale de Petronas qui a découvert du pétrole en 2018 sur le puits Boudji-1, situé sur le bloc en eaux profondes F14 encore dénommé Likualé. Petronas est par ailleurs détentrice de deux permis d’exploration offshore, Aboune et Yitu au Gabon.

SG

Lire aussi:

Au Gabon, Maersk Drilling empoche un contrat de forage d’un puits d’exploration en eaux profondes

Le milliardaire américain Jeff Bezos en tourisme au Gabon

Jeff Bezos, le milliardaire américain, séjourne actuellement au Gabon, a informé l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), ce 12 juillet 2022. La date de son arrivée au Gabon, ainsi que l’objet de ce séjour n’ont pas été dévoilés. Mais, selon certaines sources, le fondateur d’Amazon, géant du commerce en ligne, est au Gabon pour une visite touristique. Il a déjà visité plusieurs sites dans le pays. Notamment, le parc national de Loango dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Aussi, durant son séjour en terre gabonaise, apprend-on, l’influent homme d’affaires sera reçu par les autorités.

Depuis quelques années, la deuxième fortune du monde selon le magazine Forbes s’est montrée très engagée en faveur de la lutte contre les changements climatiques. C’est dans cette optique qu’en 2021, à travers sa fondation Bezos Earth Fund, il a fait un don de 40 millions de dollars (environ 23,2 milliards de FCFA) à la Wildlife Conservation Society (WCS), une ONG américaine, pour les activités de protection des forêts du bassin du Congo. Le bassin du Congo couvre le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale et la République du Congo.

SG

Lire aussi : Le milliardaire Jeff Bezos offre 23 milliards FCFA pour la conservation des forêts de six pays dont le Gabon

La Caisse des dépôts et consignations négocie un financement bancaire pour créer une usine de meubles à Nkok

Dans un document diffusé le 12 juillet, Patricia Danielle Manon, administrateur-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), annonce que la structure qu’elle dirige négocie actuellement un financement bancaire pour créer une usine de meubles dans la zone économique spéciale de Nkok.

« Nous sommes en train de travailler sur un projet pour la poursuite de ce qui a été entamé sur la transformation locale des grumes. Nous sommes en train de travailler avec une banque multilatérale, pour la mise en place d’une usine ici qui pourra faire de la création de meubles de qualité pour le marché national et international et évidemment c’est pour la poursuite de l’expansion de nos deux zones franches [Nkok et Lambéréné] », affirme-t-elle.

La responsable se garde de donner plus de détails sur le financement bancaire, la banque ou l’horizon du déploiement du projet de la CDC à Nkok. Mais, selon le plan d’action de cette entité publique, la deuxième décennie de la CDC, débutée en 2021, sera marquée par la prise en compte d’investissements en direction de l’économie verte et des nouvelles technologies qui induisent un élargissement de son champ d’action.

Ce renforcement d’activités, explique la CDC, se fera au travers de niches porteuses de ressources longues afin de les orienter vers des investissements dans des secteurs à forte valeur ajoutée et/ou à fort potentiel humain et social, tels que l’agriculture, l’inclusion financière et la transformation écologique et énergétique.

S.A.

Pont de Kango : malgré la fissure, les autorités assurent qu’il n’y a aucun risque d’effondrement

Face à l’inquiétude des populations de l’Estuaire, née de la fissuration, depuis quelque temps, de toute la largeur de la chaussée sur le premier pont de Kango, les autorités gabonaises se veulent rassurantes. Contactée par le quotidien l’Union, la direction générale des infrastructures et du transport (DGIT) du ministère des Travaux publics affirme qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer.

À en croire la DGIT, « il ne s’agit pas d’une fissuration préjudiciable à la stabilité de l’ouvrage ». Il aurait plutôt un problème de joint de dilatation. Et pour la DGIT, le joint de dilatation, encore appelé joint de chaussée, ne joue pas un rôle majeur sur la stabilité de l’ouvrage. « Le joint a pour rôle d’assurer la continuité d’un tablier isostatique. Aussi, à aucun moment, l’absence d’un joint de dilatation ne peut menacer la portance d’un pont pour parler de rupture », affirme la direction générale des infrastructures et du transport dans le quotidien l’Union de ce 12 juillet 2022.

Par ailleurs, le ministère des Travaux publics soutient que le premier pont de Kango dans la province de l’Estuaire a récemment fait l’objet d’auscultation. Et les conclusions de l’opération montrent que « cet ouvrage n’a aucun problème de portance donc peut assurer encore la sécurité des usagers sur plusieurs années », rassure la DGIT.

Le premier pont de Kango est situé sur la route nationale n° 1, le principal axe routier du pays qui relie la capitale Gabonaise Libreville au reste du pays.

SG

Gabon : les confessions religieuses invitées à s’impliquer dans la lutte contre la corruption

Les autorités gabonaises se tournent vers les confessions religieuses pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption et l’enrichissement illicite. À l’occasion de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption le 11 juillet 2022, le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite (Cnlcei), Nestor Mbou, a invité les responsables des confessions religieuses à s’impliquer dans la lutte contre la corruption par leurs discours.

« Vous êtes les médecins des âmes et des esprits ainsi que la caution morale de toute société. À ce titre, nous sommes convaincus que votre discours au sein de vos assemblées respectives pourrait être un vecteur de vulgarisation de pratiques vertueuses de bonne gouvernance et de gestion orthodoxe de la chose publique. Il s’agira de sensibiliser et d’éduquer la famille, socle de notre vie sociale avec un accent particulier pour notre jeunesse porteuse de nos espoirs d’avenir », a déclaré Nestor Mbou.

Selon le président de la Cnlcei, l’implantation géographique des confessions religieuses à travers le territoire est un gage d’efficacité de cette approche. « Nous souhaiterions faire de cette rencontre une plateforme d’échanges avec vous afin d’amener les congrégations religieuses à être des partenaires privilégiés pour la diffusion et la divulgation du message de la lutte contre la corruption dans sa dimension morale », a-t-il indiqué.

Au Gabon, les confessions religieuses atteignent toutes les couches de la société. Elles se disent disponibles à accompagner la commission dans cette lutte. « Le message du président est clair. Et nous sommes favorables à cette invitation puisqu’en tant que confession religieuse et acteur moral, nous faisons déjà ce travail sur le terrain. Il s’agirait ici d’amplifier ce travail en collaboration avec cette commission, pour éradiquer cette gangrène de notre pays », a affirmé Ruffin Ngoubou, vicaire général de l’archidiocèse de Libreville.

Selon le dernier rapport de Transparency International qui classe 180 pays en fonction de l’indice de perception de la corruption (IPC), principal indicateur mondial de la corruption dans le secteur public, le Gabon occupe la 124e place mondiale en 2021, avec 31/100. Le Gabon est donc le 56e État le plus corrompu au monde en 2021.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Lutte contre la corruption : le Gabon opte pour l’implémentation de la norme ISO 37001

ITIE : vers la mise en place d’un observatoire anticorruption au Gabon

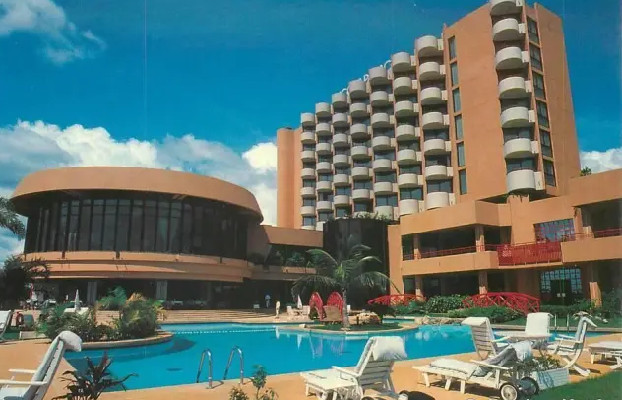

Vers la privatisation des établissements hôteliers publics au Gabon

Le Gabon envisage de céder ses structures hôtelières publiques à des investisseurs privés, informe le directeur général de l’hôtellerie, Alvaro Mouanga. « Il est clair que pour des raisons évidentes, il faut un nouveau mode de gestion des structures hôtelières publiques. Nous allons donc faire un état des lieux du patrimoine de l’État, rechercher les meilleures formules pour pouvoir trouver des investisseurs privés qui, sur la base des conventions ou des contrats, vont récupérer la gestion de ces structures-là », a-t-il confié au quotidien l’Union du 8 juillet dernier.

Les structures hôtelières qui pourraient être touchées par cette mesure sont les hôtels Héliconia, construits dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, Léconi Palace, hôtel Bélinga, Mvet Palace, Relais Nyanga à Tchibanga…

D’après certaines sources, l’État gabonais a du mal à assurer les charges liées à la gestion et au fonctionnement de ces établissements hôteliers, ainsi que leur maintenance. Raison pour laquelle il envisage de les privatiser afin que ces hôtels soient plus rentables.

Le secteur de l’hôtellerie, restauration et tourisme caractérisé par sa promiscuité et ses contacts interpersonnels, a été l’un des secteurs les plus impactés par la pandémie de la Covid 19 en 2020 et même en 2021 au Gabon, selon la note de conjoncture la direction générale de l’Économie et de la politique fiscale.

SG

Nkok : le Gabon prépare un audit environnemental et social du projet de construction des Centres spécialisés

Le gouvernement gabonais à travers l’unité de coordination du Projet de développement des compétences et de l’employabilité (Prodece) a lancé ce 11 juillet 2022, un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un tandem d’experts. Ces experts seront chargés de la réalisation de l’audit environnemental et social du site des travaux de construction de deux centres spécialisés de Nkok. Le premier centre s’occupe des secteurs du bâtiment et travaux publics (BTP), des technologies de l’information et de la communication (TIC). L’autre cible les activités d’infirmerie-cuisine-restaurant ainsi que les sites des travaux supplémentaires d’aménagements, de loisir et sécurité de Nkok.

« L’audit de conformité environnementale et sociale a pour objectif d’évaluer le niveau de conformité de tous travaux initiaux et supplémentaires liés à la construction des deux centres spécialisés dans BTP-métier du bois et TIC à Nkok aux exigences environnementales et sociales applicables, et établir si la conformité à ces exigences E&S (Environnementales & sociales ndlr) laissera ou non des aspects », renseigne l’avis à manifestation d’intérêt.

L’audit se concentrera spécifiquement sur l’évaluation du degré de conformité « avec les dispositions dans l’EIES/PGES (Étude d’impact environnemental et social/Plan de Gestion environnemental et social) qui sont alignés à l’accord de financement, y compris la législation et procédures nationales, les exigences des politiques opérationnelles environnementales et sociales de la Banque mondiale et les bonnes pratiques. L’audit identifiera les bonnes pratiques et les non-conformités de l’EIES/PGES et recommandera des mesures correctives », indique l’unité de coordination du Prodece.

Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution desdits services au plus tard le 22 juillet 2022.

L’expert environnementaliste doit avoir le niveau Bac + 5 ou équivalent avec un diplôme en sciences environnementales, doté d’une expérience en élaboration d’audit environnemental. Il devra impérativement avoir conduit au moins 5 missions similaires en lien avec le secteur et justifier d’au moins 7 ans d’expérience pertinente dans le domaine environnemental et/ou en hygiène, santé et sécurité. Cet environnementaliste devra avoir des connaissances sur les procédures et politiques de sauvegardes environnementales de la Banque mondiale, d’autres partenaires au développement ou bailleurs de fonds d’une part, et la réglementation en vigueur en matière de protection de l’environnement d’autre part.

Pour sa part, l’expert en sciences sociales et humaines doit avoir le niveau Bac + 4 ou l’équivalent et avoir une expérience avérée dans la réalisation de l’audit social. Il devra avoir conduit ou réalisé au moins 4 missions similaires dans le BTP et justifier d’au moins 5 ans d’expérience dans l’évaluation sociale. Aussi, il devra également avoir une connaissance dans les procédures et politiques de sauvegardes sociales de la Banque mondiale ou bailleurs de fonds et la règlementation en vigueur en matière de protection sociale.

Le Gabon a reçu un prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) en vue de financer le Prodece. Selon l’avis à manifestation d’intérêt, le pays se propose d’utiliser une partie des fonds de ce prêt pour effectuer les paiements autorisés au titre des contrats de consultants. La Banque n’effectuera les paiements qu’à la demande de l’État gabonais après avoir approuvé lesdits paiements conformément aux clauses et conditions de l’accord de financement, apprend-on.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Formation professionnelle : le Gabon recrute un consultant pour l’évaluation finale du Prodece

Le Gabon s’appuie sur l’expertise marocaine pour développer sa formation professionnelle