Le Nouveau Gabon

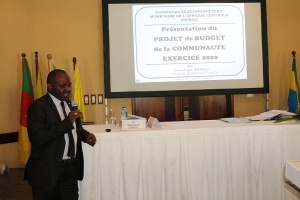

Budget, vision stratégique, cadre d’intervention des organes… : la Cemac définit ses priorités pour 2020

Budget 2020, vision stratégique, amélioration du cadre d’intervention des organes de la communauté, l’agenda de la 34e session du Comité inter-États de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), qui se tient depuis le 31 octobre, et ce jusqu’au 2 novembre 2019, est bien chargé.

À l’ouverture des travaux, les deux principaux intervenants, le président du Comité inter-États, le Camerounais Charles Assamba Ondogo, et le président de la Commission de la Cemac, le Gabonais Daniel Ona Ondo, ont tous relevé la nécessité d’impulser un nouveau souffle pour un fonctionnement optimal de la Cemac.

De son côté, Charles Assamba Ondogo a réitéré l’accélération du processus d’intégration, la diversification des économies ainsi que la consolidation des équilibres macroéconomiques en vue de booster les performances de la sous-région, « en ce moment où le monde en général et l’Afrique en particulier, connaissent de profonds bouleversements ». Occasion, pour lui, de lancer une invite à la Commission de la Cemac et au secrétariat exécutif de la CEEAC d’ouvrir rapidement des discussions, en vue de la mise en œuvre de l’Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine.

Le Pr Daniel Ona Ondo a, quant à lui, remis au goût du jour, les sempiternelles pesanteurs liées au recouvrement de la Taxe communautaire d’intégration (TCI). Selon lui, elle demeure le talon d’Achille du financement des institutions communautaires. « À la fin septembre 2019, la TCI n’a été recouvrée qu’à hauteur de 46%. En moyenne depuis plusieurs années, elle n’a guère dépassé le niveau de 40% », a-t-il déploré.

Stéphane Billé

L’UE va soutenir le Gabon dans le processus d’autonomisation des jeunes

Dans les prochains jours, une convention de financement va être signée entre l’Union européenne, l’État du Gabon et l’association JA Gabon, qui gère l’incubateur national depuis 2014. L’argent, qui vient du 11e Fonds européen de développement (FED) dédié à la société civile, sera utilisé pour la lutte contre le chômage des jeunes.

Concrètement, il s’agira de monter un réseau d’incubateurs sectoriels à partir de 2019, avec comme principal objectif, de soutenir les jeunes à mieux s’insérer dans le monde du travail. Le programme prévoit la formation des jeunes de 16 à 35 ans aux métiers professionnels (agriculture, pêche et pisciculture, bois, service et commercialisation de produits pétroliers).

L’éducation financière, à l’employabilité et à l’entrepreneuriat au sein des incubateurs situés dans les lycées techniques, centres de formation professionnelle et universités fait également partie dudit programme ; tout comme l’appui aux jeunes vulnérables dans la recherche d’emplois décents ainsi que le renforcement de l’adéquation entre la formation et les besoins de l’emploi.

Pour mieux structurer ce programme, les parties prenantes ont organisé, du 22 au 24 octobre 2019, des réunions de concertation avec les pouvoirs publics, le secteur privé et les établissements (CFPP, universités et lycées techniques). Les prochaines étapes de ces concertations concernent la finalisation des négociations en vue de la signature de la convention de financement entre la délégation de l’UE et l’État gabonais d’une part, mais aussi avec JA Gabon et tous les partenaires au projet.

Stéphane Billé

Grâce à un guide sur la nouvelle règlementation de change, une banque camerounaise améliore sa relation avec la Beac

La Société camerounaise de banque (SCB), la filiale au Cameroun du groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank, a présenté à ses clients et partenaires le guide pratique qu’elle a produit sur la nouvelle règlementation de change en zone Cemac.

Outre une copie du texte lui-même, adopté par les chefs d’État de la Cemac, le document revient sur certaines instructions qui entourent l’application de cette règlementation. On y retrouve aussi des exemplaires de documents à fournir dans le cadre du financement du commerce extérieur.

Ce document représente un atout pour les opérateurs économiques travaillant avec la banque, car la question de l’accès au marché des devises est depuis le début de l’année 2019, un vrai sujet de préoccupation en zone Cemac. Banques commerciales, entreprises et la Banque centrale se sont rejetées mutuellement la responsabilité des dysfonctionnements survenus.

De nombreux participants ont salué cette initiative. Il faut savoir que même les parties prenantes au commerce extérieur dans la sous-région ne possèdent pas l’ensemble des règles qui traitent de l’importation et l’exportation des devises. Pour le représentant de la Beac au Cameroun, présent à la rencontre, la SCB a amélioré sa relation avec l’institution d’émission monétaire.

« Le nombre de rejets des demandes de devises par les banques commerciales était considérable en début d’année. Maintenant, nous assistons à un faible niveau de rejets. Je dois d’ailleurs dire que la Société camerounaise de banque fait partie de celles qui ont obtenu zéro rejet au cours du mois de septembre dernier », a fait savoir le directeur adjoint de la Beac pour le Cameroun, dans une intervention au cours d’un panel de discussions sur le sujet.

Idriss Linge

Cemac : la nouvelle règlementation de change réduit les revenus de frais et commissions d’Ecobank

Sur ses marchés de la zone CESA (Afrique centrale, de l’Est et australe), dominés largement par la Cemac, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) déclare avoir généré des revenus de frais et commissions de 204 millions $ pour les 9 premiers mois de l’année 2019. Ils sont en hausse de 13% par rapport à ceux de la même période en 2018.

Selon la holding bancaire, présente dans près de 33 pays africains, ce revenu aurait pu être meilleur, n’eût été l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation de change en zone Cemac, où ETI est présent dans cinq des six pays membres. « Ce nouveau règlement oblige toutes les banques à transférer à la Beac (Banque centrale commune aux pays de la Cemac), les produits en devises qu’elles perçoivent des activités d’exportation de leurs clients. Il faut maintenant que les banques sollicitent auprès de la Banque centrale, des devises pour répondre aux besoins de leurs clients, ce qui a réduit le niveau d’activité », ont fait savoir ses responsables dans une note aux investisseurs.

L’information donnée par Ecobank témoigne de la difficile application de la nouvelle règlementation en matière de change en zone Cemac, adoptée en 2018 par les chefs d’État. Un des responsables de la Beac, intervenant dans le cadre de la rencontre organisée à Douala par le Club Afrique Développement du groupe marocain Attijariwafa Bank, a admis que le début de mise en œuvre de la nouvelle règlementation a été laborieux au sein de l’institution. Il a cependant indiqué que les choses s’étaient nettement améliorées.

Face à une forte dégradation des réserves de change de cette sous-région en 2016, les chefs d’État ont préféré un ajustement macroéconomique à celui de la monnaie. Mais les plans de réformes économiques connaissent une mise en œuvre laborieuse. Malgré les adaptations des différents acteurs, de nombreux points d’amélioration doivent encore s’opérer.

Les opérations entre les banques commerciales et la Banque centrale continuent de se dérouler au-delà de 48 heures même lorsque toutes les parties prenantes ont correctement joué leur rôle respectif. Ce délai peut être allongé si un maillon de la chaîne faiblit.

Idriss Linge

Le pétrolier américain Vaalco lance le forage du second puits de sa nouvelle campagne dans les eaux du Gabon

Le pétrolier américain Vaalco a démarré, le 30 octobre 2019, le forage du puits de développement horizontal Etame 9H, la deuxième étape de sa nouvelle campagne de forages au Gabon. Etame 9H qui cible des réserves d’huile dans la formation de Gamba devrait entrer en production au plus tard en décembre, en cas de succès.

Ce puits est l’un des deux puits de développement convenus dans le cadre de l’extension du contrat de partage de la société.

Par ailleurs, une nouvelle mise à jour du développement de la découverte Etame 9P a été fournie. Sur la base d’analyses plus approfondies, la société dispose maintenant d’informations positives supplémentaires concernant les résultats précédemment annoncés pour ce puits.

Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, le réservoir de sables bitumineux identifié est long d’au moins 45 pieds et est de bonne qualité avec des ressources pétrolières récupérables brutes comprises entre 3,9 et 14,9 millions de barils.

« Nous sommes heureux d’avoir commencé le forage d’Etame 9H, le premier puits de développement de notre programme 2019/2020 qui devrait porter à la hausse la production dès décembre. De plus, nous sommes encouragés par la mise à jour de l’analyse des données que nous avons obtenues sur les réservoirs Gamba et Dentale, à partir du puits d’évaluation Etame 9P, ce qui devrait avoir une incidence positive sur les réserves et les ressources récupérables de la concession », a commenté Cary Bounds, patron de Vaalco.

Après le puits Etame 9P, Vaalco mettra le cap sur le puits 11H, adjacent à Etame 9P.

Olivier de Souza

Lire aussi :

18/10/2019 - Gabon : la campagne de forage de Vaalco démarre avec une première découverte de pétrole

Projet de Code du travail : le gouvernement répond au critique des syndicats gabonais

Le projet de Code du travail était au centre d’un Conseil interministériel présidé, le 29 octobre 2019, par le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale. À lire le compte rendu de la réunion, fait par la Primature, la rencontre est à mettre en lien avec la « controverse » provoquée par le texte dans les milieux syndicaux.

Le 4 octobre dernier, les représentants des organisations professionnelles des travailleurs (OPT) sont allés exprimer leurs inquiétudes au Sénat et remis un projet amendé au président de la commission des lois, Crépin Atendé, destiné à la présidente de cette institution, Lucie Milebou Aubusson.

« Ce projet vient remettre en cause la stabilité du contrat du travail ; la pérennité des acquis sociaux des travailleurs gabonais pour lesquels certains se sont battus depuis près de 50 ans. Il fragilise tous les travailleurs gabonais, même ceux qui sont détenteurs des contrats à durée indéterminée. Ce projet va précariser l’emploi parce que l’employeur devient maître et peut décider au gré de ses humeurs de licencier un travailleur. En même temps, ce projet encourage une sorte d’asservissement du travailleur à travers des contrats à durée déterminée non encadrés », expliquait Sylvain Mayabi-Binet, porte-parole des OPT.

Ces organisations, pourtant associées au projet du nouveau Code du travail, affirment que leurs propositions n’ont pas été prises en compte. Pour le gouvernement, « ce texte, qui comporte 483 articles, a pris en compte les préoccupations des syndicats, tout en l’adaptant aux conclusions des différentes concertations entre les parties concernées ».

« L’intérêt de notre pays n’est pas de précariser les emplois », a déclaré Madeleine Berre, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, à l’issue des échanges. « Le nouveau texte est appelé à favoriser la croissance tout en créant des emplois, l’immersion professionnelle et l’employabilité afin de juguler le fort taux de chômage que connaît le pays », a-t-elle ajouté.

Pour Madeleine Berre, « on ne peut pas avoir un outil de travail qui appauvrit le travailleur ». À l’en croire, « l’objectif du gouvernement est de mettre à la disposition de notre droit positif un instrument juridique moderne, capable de créer et d’accompagner la croissance et de sécuriser les emplois ».

Après l’étape des discussions au niveau gouvernemental, le Premier ministre a promis de consulter dans les jours à venir le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Stéphane Billé

La Banque mondiale instaure une nouvelle approche communicationnelle au Gabon

La représentation de la Banque mondiale au Gabon, actuellement dirigée par Alice Ouedraogo (photo), va améliorer sa visibilité dans le pays. Elle s’apprête à mettre en œuvre une nouvelle approche communicationnelle et relationnelle avec les médias d’obédience économique. Il s’agit du concept « Le quart d’heure de la Banque mondiale ».

Selon l’institution, « Le quart d’heure de la Banque mondiale » se veut un cadre d’échanges trimestriel entre la représentante résidente de la Banque au Gabon et les journalistes économiques de certains médias locaux. Il vise à permettre aux hommes de média d’être au fait des actions et programmes de l’institution au Gabon.

Il s’agira, par exemple, d’édifier les journalistes sur l’état d’avancement du portefeuille de la Banque mondiale dans le pays. Aussi, lors de ces échanges, des données, des informations plus riches et détaillées seront mises à la disposition des journalistes. Cela, dans l’optique de vulgariser et de faciliter la compréhension des populations des enjeux liés à l’institution.

Stéphane Billé

Suivant les recommandations du FMI, le Gabon se dote d’une plateforme de diffusion des données macroéconomiques

Les autorités gabonaises viennent de lancer un support de publication des données macroéconomiques (NSDP). Cette initiative résulte des recommandations du Système général de diffusion des données (FDS) amélioré du Fonds monétaire international (FMI) approuvé par son Conseil d’administration en mai 2015.

Son objectif vise, entre autres, à favoriser une plus grande transparence des données, encourager le développement des statistiques et contribuer à créer des synergies entre la diffusion et la surveillance des données.

De manière technique, il s’agit d’une page de publication unique pour les données macroéconomiques essentielles dans des formats lisibles par l’homme et par l’ordinateur. Le NSDP est hébergé sur le site web de l’Office national de la statistique du Gabon, qui utilise l’échange de données et métadonnées statistiques. Il est accessible sur le tableau d’affichage des normes de diffusion du FMI.

Le NSDP est composé des liens vers des statistiques publiées par les producteurs de données officiels, à savoir la Banque des États d’Afrique centrale (Beac), le Bureau national de la statistique et le ministère de l’Économie et des Finances.

Selon le FMI, la publication de données macroéconomiques essentielles par le biais du NSDP offre aux décideurs nationaux et aux parties prenantes nationales et internationales, y compris les investisseurs et les agences de notation, un accès aisé aux informations essentielles au suivi de la situation et des politiques économiques.

En outre, indique le Fonds, « le fait de rendre cette information facilement accessible dans des formats lisibles par l’homme et par la machine permettra aux utilisateurs d’avoir un accès simultané aux données actuelles et d’améliorer la transparence des données ».

Louis Marc Ducharme, statisticien en chef et administrateur de données et directeur du Département des statistiques du FMI, s’est félicité de cette étape importante dans l’évolution statistique du pays. Selon lui, « le lancement du NSDP constitue une avancée importante dans la diffusion des données ». Il est convaincu que « le Gabon tirera parti de l’utilisation du e-GDDS, comme cadre pour le développement futur de son système statistique ».

Stéphane Billé

Le français Stoa Infra & Energie acquiert 10% de GSEZ Ports, opérateur du port d’Owendo au Gabon

L’ambassade de France au Gabon a abrité, le 25 octobre 2019, la signature d’une convention entre Gabon Special Economic Zone (GSEZ), véhicule d’investissement détenu par le singapourien Olam, l’État gabonais et African Finance Corporation, et le fonds d’investissement français Stoa Infra & Energy.

Le document a été parafé par Gagan Gupta, président-directeur général d’Arise Holding, propriétaire de GSEZ, et Charles-Henri Malécot, directeur général de Stoa Infra & Energy, en présence de Philippe Autié, l’ambassadeur de France au Gabon.

Mais la mission diplomatique, qui a publié l’information sur son site internet, n’en dit pas plus. L’illustration de la publication (voir photo) laisse croire que cette convention concerne le port d’Owendo.

Le magazine d’informations Jeune Afrique se veut plus précis. Citant Stoa Infra & Energie, le journal annonce, dans sa version en ligne, que le fonds d’investissement français s’est octroyé 10% de GSEZ Ports (New Owendo International Port), la société qui opère l’activité de vrac de cette infrastructure.

Stoa est détenue à 84% par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de la France et à 16% par l’Agence française de développement (AFD). Elle est destinée à financer des infrastructures nouvelles ou existantes dans les pays en développement. Ses financements sont orientés vers les secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et l’assainissement, des télécommunications et des infrastructures numériques, du traitement des déchets, de l’aménagement du territoire ainsi que dans la santé et l’éducation.

Stéphane Billé

Le Gabon signe sept nouveaux contrats d’exploration, d’exploitation et de partage de production avec des sociétés pétrolières

En dépit de quelques signes d’essoufflement, le Gabon poursuit son odyssée pétrolière. Le pays a signé, ce 28 octobre 2019, sept nouveaux Contrats d’exploration, d’exploitation et de partage de production (CEPP) avec les sociétés Assala Upstream Gabon, Assala Gabon SA, Perenco Oil & Gas Gabon et Sinopec Oversas & Gas Limited. Ces sociétés pétrolières opèrent déjà dans le pays.

Ces contrats concernent les zones situées dans la province de l’Ogooué-Maritime, dans le bassin ouest du domaine pétrolier onshore. Ils couvrent une superficie d’environ 2829,35 Km2. Une issue heureuse que le gouvernement attribue aux nouvelles dispositions, en matière d’hydrocarbures, contenues dans le nouveau code des hydrocarbures.

En effet, depuis sa promulgation au mois de juillet 2019, neuf CEPP ont déjà été signés entre l’État gabonais et les compagnies pétrolières installées dans le pays. Avant les signatures du 28 octobre, deux autres sont intervenues au mois d’août dernier. Ils ont été conclus entre le Gabon et la société malaisienne Petronas.

« La signature de ces contrats témoigne de la forte attractivité du nouveau code des hydrocarbures, conçu avec l’appui du FMI, pour augmenter le niveau de production qui observait une tendance baissière », indique le ministre du Pétrole.

Noël Mboumba se montre même optimisme au sujet de l’avenir du secteur pétrolier gabonais. « Nous pensions qu’il y a un réel potentiel dans ces champs ; la plupart des CEPP qui ont été signés aujourd’hui font l’objet des découvertes. Et, nous pensions qu’avec les nouvelles technologies, vous aller pouvoir développer et augmenter le niveau de notre production et permettre l’augmentation de notre production et nos réserves pétrolières », a-t-il indiqué au directeur général d’Assala Energy Gabon, Jean-Yves Grall.

« Avec ce nouveau code, il y a de nouveaux termes fiscaux qui sont disponibles. Il va permettre de nouveaux investissements et c’est dans cette logique que Assala Gabon s’inscrit », a renchéri Jean-Yves Grall.

Stéphane Billé