Le Nouveau Gabon

Assassinat d’une Gabonaise en Turquie : le Gabon sollicite une autopsie et l’ouverture d’une enquête judiciaire

Suite à « l’assassinat » le 26 mars 2023 dans la ville de Karabuk en Turquie, d’une étudiante gabonaise de 17 ans nommée Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, les autorités gabonaises souhaitent que la lumière soit faite sur les circonstances et les causes réelles de ce drame.

À cet effet, « l’Ambassadeur du Gabon en Turkiye a été instruit de tout mettre en œuvre pour que toute la lumière soit faite au sujet de cette affaire, en sollicitant la pratique d’une autopsie et l’ouverture d’une enquête judiciaire auprès des autorités compétentes turques », informe le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué rendu public ce 29 mars 2023.

De même, l’assistance de l’Ambassade de la Turquie à Libreville a été sollicitée en vue de l’aboutissement de toutes les démarches entreprises, indique-t-on. Une enquête a déjà été ouverte, apprend-on. Elle permettra d’en savoir plus sur le décès de cette étudiante du département de génie mécanique de l’Université de Karabuk en Turquie, qui, selon certaines sources, aurait été violée avant d’être tuée. Suite à cet « assassinat », les parents de Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ont effectué le 28 mars 2023, un sit-in devant l’ambassade de Turquie au Gabon, afin de réclamer justice.

SG

Coopération économique : Le Gabon décline ses projets priorités de la période 2023-2027 à la BAD

Le Gabon et la Banque africaine de développement (BAD) se concertent à Libreville pour élaborer le Document de stratégie pays pour la période 2023-2027. Ces discussions qui vont s’achever le 31 mars prochain vont permettre au Gabon de décliner ses priorités pour les prochaines années à l’instar de celles contenues dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT). Et la BAD devra selon le ministère de l’Économie, « prendre en compte celles-ci dans le seul but d’avoir un programme de Développement durable en accord avec l’atteinte des objectifs du millénaire pour le Gabon », indique le ministère de l’Économie.

Le Document de stratégie pays 2023-2027 définit en effet les domaines prioritaires dans lesquels la Banque va concentrer ses interventions au Gabon au cours des cinq prochaines années.

Lors de précédentes discussions entre la BAD et le Gabon en juin 2022, la Banque avait déjà arrêté quelques secteurs sur lesquels elle pourrait axer ses interventions au Gabon au cours de la période indiquée. Notamment, le soutien à la mise en place des infrastructures de qualité et durables nécessaires à la transformation structurelle de l’économie, et le renforcement de la bonne gouvernance et l’employabilité.

Au cours des cinq dernières années couvertes par le document de stratégie pays 2016-2022, 21 projets ont été approuvés pour des montants cumulés de 1,46 milliard d’euros, apprend-on à la BAD.

SG

Lire aussi: La Banque africaine de développement évalue les travaux de la Transgabonaise

La Beac annonce la commande de 150 millions de pièces de monnaie pour juguler la pénurie

Au cours de la conférence de presse qui a sanctionné la première session du Comité de politique monétaire de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) de l’année 2023, tenue le 27 mars 2023 à Yaoundé, le gouverneur de l’Institut d’émission commun aux pays de la Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, Tchad et Guinée équatoriale) a annoncé une commande de 150 millions de pièces de monnaie. Selon Abbas Mahamat Tolli (photo), qui n’a pas révélé la valeur desdites pièces, ce lot de monnaie divisionnaire sera injecté dans les circuits économiques de la Cemac au cours des prochains mois, afin de juguler la pénurie observée depuis plusieurs mois.

En effet, en raison de pratiques frauduleuses autour des pièces de monnaie, notamment leur exportation vers un pays d’Asie, aux fins de fabrication de bijoux, les pièces de monnaie usitées dans la zone Cemac se font de plus en plus rares. C’est dans ce contexte que le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (Umac) a donné quitus à la Beac, le 15 mars 2023, d’émettre une nouvelle gamme de pièces dans cet espace communautaire.

Selon Abbas Mahamat Tolli, la banque centrale avait déjà anticipé en ouvrant des discussions avec le producteur de ces pièces, afin de s’accorder sur les signes à y incorporer, mais surtout sur les alliages à utiliser. Sur ce détail, il est notamment question de trouver un alliage susceptible de décourager les réseaux qui sortent de la circulation les pièces de monnaie, pour divers usages frauduleux.

BRM

Lire aussi :

Monnaie : la Beac obtient l’autorisation des ministres pour la production de nouvelles pièces

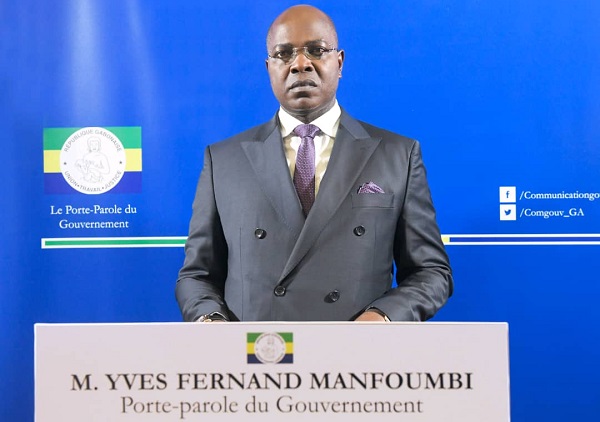

Lutte contre la vie chère : le début des assises annoncé pour le 30 mars avec sur la table cinq thèmes

Le 24 janvier dernier, dans sa déclaration de politique générale devant les députés, le Premier ministre, Alain Claude Bilie-By-Nzé, avait inscrit la lutte contre la vie chère dans les 12 points de sa feuille de route. Les assises y relatives sont prévues pour débuter dès le ce 30 mars, a annoncé ce mardi le porte-parole du gouvernement, Yves Fernand Mamfoumbi.

Selon ce dernier, il s’agira de « définir avec l’ensemble des parties prenantes, c’est-à-dire les administrations, les opérateurs économiques, les associations de consommateurs, les mesures à mettre en œuvre pour l’amélioration du pouvoir d’achat des populations ». « Au terme de ces assises, il est prévu l’adoption des mesures fortes, réalistes et consensuelles devant permettre de soutenir efficacement le pouvoir d’achat des ménages sur la base des recommandations issues des rapports provinciaux et du rapport national », a précisé Yves Fernand Mamfoumbi.

Les assises vont se dérouler en deux phases. La première se tiendra dans les capitales provinciales du 30 au 31 mars. Elle est placée sous la coordination de deux membres du gouvernement et sous la tutelle technique des gouverneurs de province et des services déconcentrés. Un comité provincial sera mis sur pied. Les autorités administratives, les opérateurs économiques, les associations des commerçants, celle des consommateurs et la société civile prendront part aux travaux. Ceux-ci se dérouleront en plénière et en commissions sur les thèmes retenus.

Thèmes

La deuxième phase dite nationale se déroulera sur la base des rapports provinciaux. Elle sera présidée par le Premier ministre sous la tutelle technique du ministre de la Consommation et de la Lutte contre la vie chère. Un comité national sera créé à cet effet. Les thèmes sur lesquels vont plancher les intervenants concernent l’alimentation et la restauration, le logement et la construction, le transport, la santé et l’éducation, la fiscalité et la parafiscalité.

Le gouvernement, pour soulager les populations vulnérables, a déjà adopté un certain de mesures. Il s’agit notamment du blocage des prix des produits pétroliers à la pompe, de la mise en place d’une mercuriale des produits de première nécessité et de grande consommation, de la gratuité du transport à Libreville, Owendo et Akanda ainsi que de la mise en place d’un ministère dédié à la lutte contre la vie chère, a listé Yves Fernand Mamfoumbi.

Alain Georges Banassoubek

Lire aussi :

Gabon : des assises contre la vie chère annoncées pour mars prochain

Mobilier : l’entreprise chinoise Minimalism Group prépare son entrée sur le marché gabonais

La multinationale chinoise Minimalism Group s’apprête à s’installer au Gabon. Les démarches ont déjà été engagées pour y parvenir, informe Jean David Mackaya, jeune entrepreneur gabonais qui est le co-manager de cette structure au Gabon.

La filiale gabonaise pourrait être ouverte « dans 3 mois, le temps que le conteneur des matériaux à exposer au showroom arrive de la Chine au Gabon. Probablement fin juin 2023, nous espérons mettre en place le showroom et démarrer à proprement parler nos activités au niveau du Gabon », explique Jean David Mackaya dans les colonnes du quotidien l’Union.

Au Gabon, cette société va se spécialiser dans la commercialisation des portes et fenêtres en aluminium, le mobilier de cuisine, les carreaux, apprend-on. La filiale gabonaise est la 5e du groupe dans le monde. Minimalism Group étant déjà présente au Libéria, en Guinée-Conakry, en Australie, et aux Bahamas.

Cette structure va s’installer au Gabon dans un contexte où les autorités locales multiplient des stratégies visant à attirer plus d’investisseurs dans le pays. À travers notamment des facilités offertes aux entreprises ainsi que la promotion des potentialités dont dispose le pays.

SG

Cemac : la Beac projette une légère baisse de la croissance économique en 2023

Le taux de croissance dans la zone Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale) est projeté à 2,7% au cours de l’année 2023. Cette prévision annoncée le 27 mars 2023 à Yaoundé, au sortir de la toute première session du Comité de politique monétaire (CPM) de la Beac de l’année, révèle une légère baisse par rapport aux 2,9% enregistrés en 2022.

En précisant que la croissance dans la zone Cemac en 2023 sera « portée principalement par le dynamisme du secteur non pétrolier », le CPM envisage implicitement un recul de la production pétrogazière. Cette activité est très souvent le moteur de la croissance économique dans cet espace communautaire abritant cinq pays producteurs.

À côté de ce taux de croissance, plutôt timide en glissement annuel, la banque centrale prévoit une embellie sur les réserves de change de la communauté. Selon les projections du CPM, elles devraient permettre de garantir 4,9 mois d’importations en 2023, contre seulement 3,9 mois au cours de l’année 2022.

BRM

Lire aussi :

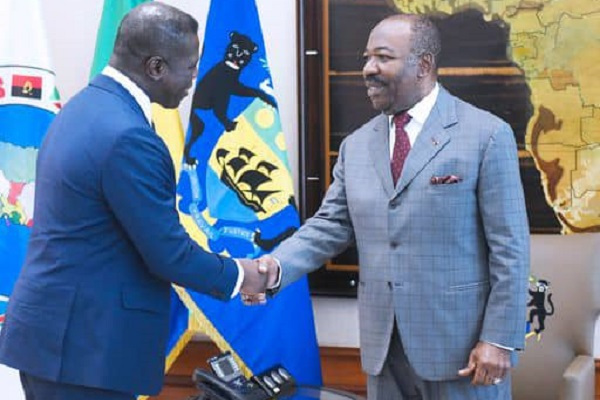

Réforme du Conseil de sécurité de l’ONU : un sommet des chefs d’États africains annoncé à Libreville en mai

Le prochain sommet des chefs d’États et de gouvernement du Comité des dix (C10) sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies se tiendra en mai dernier à Libreville, a-t-on appris au sortir d’une audience entre le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, et le ministre sierraléonais des Affaires étrangères, David Francis. Selon le communiqué de la présidence de la République du Gabon, au cours de cette rencontre, la feuille de route pour la promotion de la position africaine. Un document qui devrait être présenté en novembre prochain à Malabo en Guinée équatoriale.

Le Comité des dix est constitué de l’Algérie, de la Guinée équatoriale, du Congo, de l’Ouganda, du Sénégal, de la Libye, du Kenya, de la Zambie, de la Namibie et de la Sierra Leone. C’est le président de la République de ce dernier pays, Julius Maada Bio, qui assure la présidence de la coordination.

« Le C10 a pour mission et mandat de faire le plaidoyer et de promouvoir la position africaine commune sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée dans le cadre du consensus d’Ezulwini et de la déclaration de Syrte de 2005 relatives à une pleine représentation du continent africain au Conseil de sécurité des Nations unies, avec deux sièges permanents et droit de veto, et cinq sièges non permanents », informe le communiqué de la direction de la communication présidentielle.

AGB

Cemac : la Beac prévoit une hausse de l’inflation en 2023, malgré un 3e durcissement de l’accès aux crédits bancaires

Au sortir de la première session de son Comité de politique monétaire (CPM) de l’année 2023, tenue le 27 mars à Yaoundé, la capitale camerounaise, la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) projette un taux d’inflation à 6,4% cette année. Cette prévision, qui double le seuil de tolérance de 3% admis dans la zone Cemac (Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, RCA, Guinée équatoriale), est en augmentation de pratiquement 1% en comparaison avec les 5,6% de l’année 2022.

Cette évolution à la hausse du taux d’inflation en 2023, souligne le CPM, sera portée par « la fonction produits alimentaires et boissons non alcoolisées », en lien avec la récente augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe dans certains pays de la communauté. Du coup, la banque centrale des pays de la Cemac relève à nouveau deux de ses principaux taux directeurs. En effet, au cours du CPM du 27 mars 2023, la Beac a décidé de relever de 50 points de base le taux d’intérêt des appels d’offres (Tiao), passant de 4,5% à 5% ; ainsi que le taux de la facilité de prêt marginal, qui passe de 6,25% à 6,75%.

C’est la 3e fois que ces taux directeurs sont relevés depuis mars 2022. Mais, l’on constate que cette augmentation des taux directeurs, destinée à combattre l’inflation au moyen du durcissement de l’accès au crédit bancaire, n’a pour l’instant pas arrêté les tensions inflationnistes ni la croissance du financement de l’économie.

En plus de ce que la Beac appelle elle-même la « hausse quasi -continue du niveau général des prix », que l’on observe dans la zone Cemac depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le volume du crédit bancaire, censé diminuer avec la hausse des principaux taux directeurs de la banque centrale, est aussi annoncé à la hausse. En effet, la Beac projette une augmentation des crédits à l’économie de 10% en 2023 dans la Cemac.

Interrogé sur l’efficacité réelle de ces mesures prises par la Beac pour combattre l’inflation, le gouverneur soutient que c’est justement cette politique monétaire restrictive, lancée par la banque centrale au lendemain de la pandémie du Covid-19, qui permet aujourd’hui à la Cemac d’afficher un taux d’inflation à un seul chiffre, malgré son évolution constante depuis des mois. « Regardez autour de nous ! Beaucoup affichent des taux d’inflation à deux chiffres », soutient Abbas Mahamat Tolli.

Brice R. Mbodiam

Lire aussi :

07-10-2022-Lutte contre l’inflation : les limites des décisions de la Beac

Le Gabon veut recruter 560 agents pour le recensement de la population et des logements prévu cette année

Le ministère de l’Économie et de la Relance par le biais de la direction nationale du recensement, lance le recrutement de 560 agents pour le recensement de la population et des logements prévu au Gabon cette année. L’appel à candidature y relatif a été signé le 23 mars par le ministre de l’Économie, Nicole Roboty Mbou.

Dans le détail, ce sont au total 400 agents cartographes, 40 agents numériseurs, 40 agents d’édition des données et 80 chauffeurs qui seront recrutés pour mener la phase de la cartographie censitaire qui se déroulera sur l’ensemble du territoire national à partir du mois d’avril, indique l’appel à candidatures.

« Cette phase censitaire consiste à découper le territoire national en zones de travail équitables pour les agents recenseurs et positionner toutes les structures et identifier les ménages en vue de la phase de dénombrement principal. Pour cela, des agents cartographes seront déployés dans les neuf provinces munis d’un badge, d’un ordre de mission signé par les autorités et seront vêtus d’un habit à l’intitulé de l’opération », explique le ministre de l’Économie, qui invite les populations à être coopératives et à réserver un bon accueil aux équipes.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 29 mars pour postuler. Elles doivent pour cela, se faire enregistrer sur le site de la direction générale de la statistique www.instatgabon.org. Les candidats doivent être de nationalité gabonaise, s’exprimer couramment dans une langue locale, être en bon état de santé…

Ce recensement de la population et des logements est le 7e du genre au Gabon et il se tient tous les 10 ans conformément aux délais prévus par la direction générale de la statistique (DGS). Cette opération vise à fournir des données fiables, exhaustives et désagrégées sur la situation démographique et socio-économique du pays. Le dernier recensement de la population gabonaise remonte à 2013. Il avait alors été déclaré que le pays compte environ 1,8 million d’habitants.

SG

Lire aussi:

Une enquête sur la pauvreté en préparation au Gabon

Un recensement de la population et des logements annoncé en 2023 au Gabon

Ali Bongo attendu dans la province de l’Ogooué-Lolo le 29 mars prochain

Le président de la République Ali Bongo Ondimba va séjourner les 29 et 30 mars prochains dans la province de l’Ogooué-Lolo, indiquent des cadres de cette province qui se préparent à accueillir le chef de l’État.

Au programme de ce déplacement, des visites de chantiers, des rencontres avec les cadres, les notables, les femmes et les jeunes à Koula-Moutou le 29 mars et à Lastourville le 30 mars. Il est également prévu à Lastourville, des échanges avec des opérateurs économiques de la localité et une visite au port sec de Lastourville.

Ce déplacement sera également l’occasion pour le président de la République, de s’imprégner de l’état d’avancement des projets engagés dans le cadre du plan d’accélération de la transformation (PAT) de l’économie gabonaise.

Ce séjour dans l’Ogooué-Lolo s’inscrit dans le cadre de la tournée républicaine du chef de l’État entamée depuis l’année dernière et qui l’a déjà conduit dans plusieurs provinces du pays à l’instar de la province de l’Ogooué Maritime.

SG