Le Nouveau Gabon

La banque Standard Chartered négocie le financement du projet de monétisation des crédits carbone du Gabon

Standard Chartered Bank (SCB) veut financer le processus de monétisation des crédits de carbone au Gabon. Le sujet a fait l’objet de l’entretien le 30 août 2022 à Libreville, entre le Premier ministre gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda, et le directeur général de Standard Chartered Bank, Lamin Kemba Manjang.

Selon Lamin Kemba Manjang, le Gabon est un leader dans le crédit carbone et dans la préservation des forêts et la SCB souhaite soutenir le gouvernement en mettant en valeur ses richesses. « Nous souhaitons aussi accompagner le gouvernement dans son processus de monétisation et réaffirmer notre engagement pour le gouvernement non seulement en tant que banque, mais aussi en tant que partenaire », a déclaré le patron de Standard Chartered.

Pour Rose Christiane Ossouka Raponda, le secteur financier est l’un des points forts de l’économie gabonaise. Le pays attire de nombreux acteurs en ce domaine. L’appui de cette banque internationale au projet de monétisation de crédits carbone permettra à la fois « de mieux protéger notre forêt et de mieux financer notre développement », a commenté le Premier ministre gabonais sur sa page Facebook.

Cette rencontre intervient en marge de la semaine africaine du climat où les Africains sont invités à travailler sur des solutions innovantes, concrètes et durables qui donneront aux nations du continent, les moyens de lutter avec succès contre les changements climatiques. Au sens des autorités, le Gabon étant le pays qui absorbe le plus de CO2 net au monde, il serait opportun pour les pays pollueurs d’investir dans les crédits carbone gabonais. D’autant plus que le pays séquestre annuellement l’équivalent de 140 mille tonnes de carbone, alors qu’il n’en émet que 35 mille. Soit une différence de plus de 100 mille tonnes de carbone, que le Gabon peut vendre sous forme de crédit carbone aux entreprises et aux pays qui en ont besoin.

Standard Chartered est une banque britannique fondée en 1853, dont le siège social est à Londres. Cette banque de financement, d’investissement et de marché travaille déjà avec le Gabon pour financer la construction de la centrale hydroélectrique de Ngoulmendjim, sur le fleuve Komo.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Forum des forêts tropicales : à Oslo, le Gabon appelle à investir dans ses crédits carbone

Cemac : des états généraux pour « aller plus loin » dans le processus d’intégration

Le Premier ministre gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda, a ouvert le 30 août 2022 à Libreville, les travaux des états généraux sur le fonctionnement des institutions, organes, institutions spécialisées et agences d’exécution de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Cette rencontre de Libreville offre aux participants l’opportunité pour débattre, et surtout de formuler des recommandations à l’attention des instances de la communauté afin d’envisager son avenir avec sérénité, confiance et ambition.

Selon Rose Christiane Ossouka Raponda, la Cemac continue de se construire et aujourd’hui, il s’agit d’aller plus loin dans son processus d’intégration. Alors « Nous devons nous donner les moyens, tous les moyens possibles pour réaliser la volonté clairement affirmée et réaffirmée par nos chefs d’État », a déclaré Rose Christiane Ossouka Raponda.

D’après le Premier ministre gabonais, renforcer l’intégration de la sous-région passe notamment par la mise à disposition des moyens financiers propres et conséquents, des ressources apportées principalement par les contributions des pays respectifs. « En effet, le financement régulier et pérenne des activités et programmes conduits par des institutions communautaires est un préalable indispensable à la réussite de l’intégration de nos économies », a-t-elle ajouté.

Pour le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo, il revient à chaque participant d’imaginer, de concevoir, de dessiner les contours de la Cemac pour les générations futures. « Nous devons maintenant, fort de nos expériences respectives, proposer aux organes de décision des pistes pour aller plus loin, pour garantir plus d’efficacité et de cohérence dans la mise en œuvre des projets communautaires, pour assurer des financements innovants, pour encourager les synergies, tant au sein des structures communautaires qu’avec nos partenaires extérieurs », a expliqué Daniel Ona Ondo. En un mot, il s’agit de proposer une forme de gouvernance communautaire soucieuse d’approfondir l’intégration de la Cemac, tout en travaillant à son instauration.

Durant trois jours, en ce qui concerne la Commission, le défi commence par un inventaire des acquis, des forces et des faiblesses de la démarche actuelle de la Cemac et, surtout, par l’identification des pistes des solutions réalistes à soumettre à la très haute appréciation des autorités communautaires.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Bois : le Gabon projette une hausse de près 50 % de sa production en 2025

Selon les prévisions contenues dans le Document de cadrage macroéconomique et budgétaire pour la période 2023-2025, la production de la filière bois devrait se situer à 2,085 millions m3 à l’horizon 2025 contre 1,425 million m3 en 2021. Ce qui consacre une hausse de 46,3 % entre les deux périodes.

Cette hausse pourrait être enregistrée grâce aux mesures mises en place par le gouvernement gabonais pour l’industrialisation du secteur. Il s’agit principalement de la poursuite des réformes visant la transition de l’activité vers la 2e et la 3e transformation. La promotion de la 2e et 3e transformation du bois vise à augmenter la valeur ajoutée du secteur et le nombre d’emplois. L’objectif est d’accroître de 30 % la 2e et 3e transformation dans la filière par le développement d’une capacité MDF (Medium), la formation professionnelle pour les employés des usines de transformation et la promotion du label « Bois du Gabon ».

Cette ambition s’appuie aussi sur l’amélioration de l’efficacité de la traçabilité de la transformation à travers un système du suivi du bois à l’entrée et à la sortie des usines, et la mise en place d’une fiscalité appropriée pour encourager la transformation au 2e et 3e niveau pour accroître la contribution du secteur au budget de l’État, apprend-on.

Au cours des prochaines années, le Gabon envisage également de développer de nouvelles Zones d’investissement spécial (ZIS). Aussi, promouvoir le Gabon comme pays de 3e/4e transformation de bois et accroître la disponibilité des investissements et des crédits à des taux d’intérêt compétitifs.

L’amélioration de la productivité et la diversification de la filière bois constituent une priorité des autorités gabonaises dans l’objectif du Plan d’accélération de la transformation (PAT). L’ambition stratégique dudit PAT pour ce secteur repose notamment, sur la rationalisation de l’amont forestier pour promouvoir la gestion durable de la ressource, la mise en place d’un ensemble de mesures en faveur de la certification et l’éradication des pratiques illégales ; le développement de 300 000 hectares de plantations des espèces de bois à croissance rapide…

SG

Lire aussi :

L’Agence d’exécution des activités de la filière bois pénalisée par l’irrégularité de la subvention de l’État

L’Agence d’exécution des activités de la filière bois (AEAFFB) fait face à l’irrégularité de la subvention de l’État, selon ce qui ressort de son conseil d’administration réuni en session extraordinaire, le 23 août à Libreville.

« Au regard de la décroissance et l’irrégularité de la subvention, apprend-on, le conseil a exhorté le Directeur général [David Ingueza] à poursuivre le processus d’autonomisation par la signature et la mise en œuvre des contrats d’assistance et de prestation dans l’optique de générer des ressources avec un accent mis sur le renforcement de la collaboration avec les institutions et les opérateurs économiques de la filière bois et hors secteur ».

Même si elle ne donne pas le montant de la subvention réclamée à l’État, l’AEAFFB indique que le processus d’autonomisation qu’elle veut poursuivre lui a déjà permis de mobiliser une somme d’environ 200 millions de FCFA entre 2021 et 2022 pour mener ses activités de prestation. Notamment dans le domaine de la fourniture des appuis techniques dans le déploiement du système national de traçabilité du bois du Gabon (SNTBG) ; les travaux forestiers à la Caisse de dépôts et de consignation (CDC) ; l’appui à l’entreprise ministère Alpha Centuari Mining (ACM) et son expertise dans la concession forestière sous aménagement durable de Bayonne. En outre, ce montant généré a permis également d’assurer le fonctionnement de l’Agence.

Créée en 2011, l’AEAFFB a pour mission principale de promouvoir les activités de la filière forêt-bois, en assurant un appui technique, un renforcement de capacités opérationnelles et des conseils notamment en matière d’audit d’aménagement forestier, la certification forestière, la mise en œuvre de la traçabilité des produits forestiers, la vieille économique, les fournitures d’informations forestières. Aussi, elle vulgarise les bonnes pratiques forestières et accompagne le ministère en charge des Forêts dans la valorisation des bois saisis et abandonnés.

S.A.

Semaine africaine du climat : Ali Bongo Ondimba fixe le cap de la COP 27 pour sauver le continent

Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a ouvert ce 29 août 2022 les travaux de la semaine africaine du climat. L’événement se tient en prélude à la Conférence des parties sur les changements climatiques (COP 27) prévue en novembre prochain à Charm el -Cheikh, en Égypte. Devant plus de 1000 participants provenant de 60 pays, le chef de l’État gabonais a fixé le cap pour proposer des solutions censées atténuer les effets des changements climatiques.

Selon Ali Bongo Ondimba, la COP27 est décrite comme la COP de l’Afrique et façonnera de manière significative son avenir. En tant que l’un des derniers grands événements climatiques avant la COP 27, « la semaine africaine du climat peut nous rassembler pour marcher sur la route de la COP 27 avec un objectif commun et la détermination d’un avenir meilleur », a déclaré Ali Bongo Ondimba. Ainsi, il invite les Africains cette semaine à travailler sur des solutions innovantes, concrètes et durables qui donneront aux Nations africaines, les moyens de lutter contre le changement climatique avec succès.

Pour Ségolène Royal, ancienne ministre française de l’Environnement, présente à Libreville pour cette semaine africaine du climat, aujourd’hui après l’échec de Glasgow, la COP 26 qui n’a rien donné, tous les regards sont tournés vers le continent africain. « Je pense que le temps de la justice climatique est venu et que l’imagination et la créativité du continent africain doivent permettre de réussir la COP 27 », a souligné Ségolène Royal.

Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Ali Bongo Ondimba a toujours pris une part active aux négociations sur le climat, et cela dès la COP15 à Copenhague. « J’ai décidé que mon pays adopterait des mesures concrètes et immédiates pour lutter efficacement contre les changements climatiques », a-t-il indiqué. Ainsi, plusieurs réformes ont permis de jeter les bases d’une économie à faible émission de carbone. Des mesures ont été mises en place pour réduire « drastiquement » l’impact environnemental des secteurs forestier, agricole, énergétique et pétrolier.

Selon le président Ali Bongo, le Gabon a déjà atteint l’objectif de neutralité carbone fixé par l’Accord de Paris. « Toutefois, un appui renforcé de nos partenaires permettra à mon pays de faire encore mieux en absorbant plus de 100 millions de tonnes nettes de dioxyde de carbone chaque année », a-t-il précisé.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Semaine africaine du climat : conclave des experts et des décideurs à Libreville au Gabon

Le nouveau gouvernement de la Bdeac recense les projets de développement prioritaires du Gabon

Le nouveau président de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (Bdeac), Dieudonné Evou Mekou, a été reçu en audience, le 26 août à Libreville, par le chef de l’État gabonais, Ali Bongo Ondimba, dans le but de recueillir les projets prioritaires du pays.

Ce recensement est effectué, apprend-on, « en vue de l’appui de la Banque ». Sans plus de détails. Les secteurs de projets visés sont : le transport ; l’industrie ; le développement urbain ; l’énergie ; la finance ; la santé ; l’agro-industrie ; le tourisme ; les télécoms ; l’éducation et l’agropastoral.

Déjà, au cours de son conseil d’administration présidé le 21 février 2022 par le ministre gabonais de l’Économie, la Bdeac a approuvé un nouveau financement de 189,5 milliards FCFA en faveur de trois pays de l’Afrique centrale, dont le Gabon. Parmi les sept projets devant bénéficier de ce financement, figure le Projet de construction du nouvel Aéroport de Libreville, au Gabon.

Le 24 février suivant, la Bdeac a accordé un financement pour la mise en œuvre d’un projet d’aménagement routier qui relie le Gabon à la Guinée équatoriale. Ce financement d’un montant de 88,3 milliards de FCFA accordé par la Banque porte sur l’aménagement de 111 km de route entre Akurenam et Minang, sur le corridor Nsok-Akourenam (Nord-est d’Owendo) -Minang.

Depuis sa création en 1975, la Bdeac revendique le financement de 48 projets (17 du secteur public et 31 du privé) au Gabon pour un volume des financements de 529,8 milliards de FCFA.

S.A.

Baie des rois : FMCT recherche un opérateur pour concevoir son système de gestion des déchets

La société d’aménagement Façade maritime du champ triomphal (FMCT), filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), cherche un opérateur pour la conception et la réalisation d’un système de rétention et de gestion des déchets, sur le site de la Baie des rois en bord de mer. L’avis d’appel d’offres y relatif a été lancé ce 29 août 2022 par la FMCT.

Le présent appel d’offres est constitué d’un lot unique et indivisible qui comprend la conception et la réalisation d’un système de rétention des déchets au niveau des ports de Jeanne Ebori (rivière Arambo) et Géant CK2 (rivière Awando) ; et les travaux de curage et d’évacuation des déchets au niveau des ponts. « Sont admis à concourir, tous les candidats non concernés par des mesures d’exclusion et d’incapacité », indique le communiqué de l’avis d’appel d’offres.

Selon ce document, les candidats doivent justifier aux fins d’attribution du marché, de leurs capacités juridiques, techniques et financières notamment de compétences dans des travaux similaires. Pour être retenus à présenter une offre, ils doivent obligatoirement procéder à une visite des lieux afin, notamment de prendre connaissance des contraintes du site. Les candidats ont jusqu’au 28 septembre 2022 pour le dépôt de leurs dossiers.

La Baie des rois est un projet immobilier qui prévoit la construction à Libreville d’un quartier d’affaires, de logements, d’établissements de loisirs, de commerces divers et d’espaces verts. Ce site touristique, situé sur le bord de mer, est très attendu par les populations gabonaises.

Selon la FMCT, aujourd’hui, 25 % du projet a été viabilisé (12 hectares face à l’hôpital Jeanne Ebori) et prêt à la construction de 10 projets de bâtiments. Les phases 1 (remblaiement sur la mer) et 2 (viabilisation des terrains) ont été portées par la FMCT. La phase 3 (développement immobilier) doit être portée essentiellement par les investisseurs privés notamment des promoteurs immobiliers faisant l’acquisition de leurs parcelles. À ce jour, un bâtiment de bureaux R+5 (siège du FGIS et de ses filiales) est en construction depuis avril 2022. Le démarrage d’un second bâtiment R+4 est prévu pour septembre 2022. Noter que le 20 août dernier, la première phase du projet de la Baie des rois a été ouverte au public avec une promenade d’une longueur de 1,2 Km.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Baie des rois : ouverture de la promenade Nord le 20 août prochain

L’Agatour veut s’appuyer sur le projet « Baie des rois » pour promouvoir la destination Gabon

Baie des Rois : FMCT intègre l’Alliance africaine des aménageurs durables

Libreville : les occupants illégaux de la vallée Sainte-Marie sommés de déguerpir par l’Église catholique

L’Église catholique ne veut plus de bars ni de garages dans la vallée Sainte-Marie à Libreville. Elle l’a fait savoir dans un récent communiqué de l’archidiocèse de Libreville. « Dans le cadre de la gestion de son patrimoine foncier, l’Archidiocèse de Libreville informe les occupants sans titres ni droits de sa parcelle située dans la vallée Sainte-Marie qu’une opération de déguerpissement est prévue pour le mois de décembre 2022. À cet effet, les responsables des garages et des bars sont priés de libérer les lieux avant la date de l’opération précitée », a indiqué l’église catholique dans son communiqué.

Le projet de délogement des occupants illégaux de ces terres appartenant à l’Archidiocèse de Libreville ne date pas d’aujourd’hui. Un préavis de déguerpissement leur a été remis depuis le mois de janvier 2021.

Sont également concernés par les déguerpissements, les occupants des parcelles situées aux abords du séminaire Saint-Jean jusqu’à Yogo Santé à la gare routière, ainsi que ceux qui sont aux abords de la paroisse Saint-Michel de Nkembo.

SG

Aides directes aux couches défavorisées : le Gabon et la Tunisie travaillent à la mise en place de modèles similaires

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le Gabon et la Tunisie travaillent à la mise en place de modèles similaires d’aides directes aux couches défavorisées, selon ce qui ressort d’une rencontre, le 28 août à Tunis, entre le ministre gabonais du Commerce, Yves Fernand Manfoumbi, et son homologue, Fadhila Rabhi Ben Hamza.

En effet, en marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (en anglais Tokyo International Conference on African Development - Ticad) à Tunis, apprend-on, la question sur la cherté de la vie a été abordée entre les deux personnalités. « Le partage d’expérience a été enrichissant. La convergence d’idées sur cette problématique a permis d’indiquer que la solution idoine serait l’allocation d’aides directes aux couches les plus vulnérables », a déclaré M. Manfoumbi.

Le responsable ne dévoile pas les détails de cette coopération enclenchée pour lutter contre la vie chère. Le Gabon a engagé, depuis 2020, la mise à jour du fichier des Gabonais économiquement faibles (GEF). À ce jour, des progrès ont été réalisés dans le toilettage de ce fichier qui n’avait pas été revu depuis plusieurs années. Ce qui a permis de supprimer de la liste les personnes non vulnérables. Désormais, cette liste a déjà été ramenée à environ 700 000 personnes. La deuxième étape consiste à intégrer dans le fichier les personnes économiquement faibles qui n’y figuraient pas.

« Au lieu d’avoir un système de vie chère qui impacte sur tout le monde, même les plus démunis, que les Gabonais économiquement faibles soient plus accompagnés grâce à l’argent tiré de la réduction des exonérations », avait plaidé Boileau Loko, chef de mission du FMI pour le Gabon, dans une interview réalisée par Le Nouveau Gabon, en janvier 2022.

S.A.

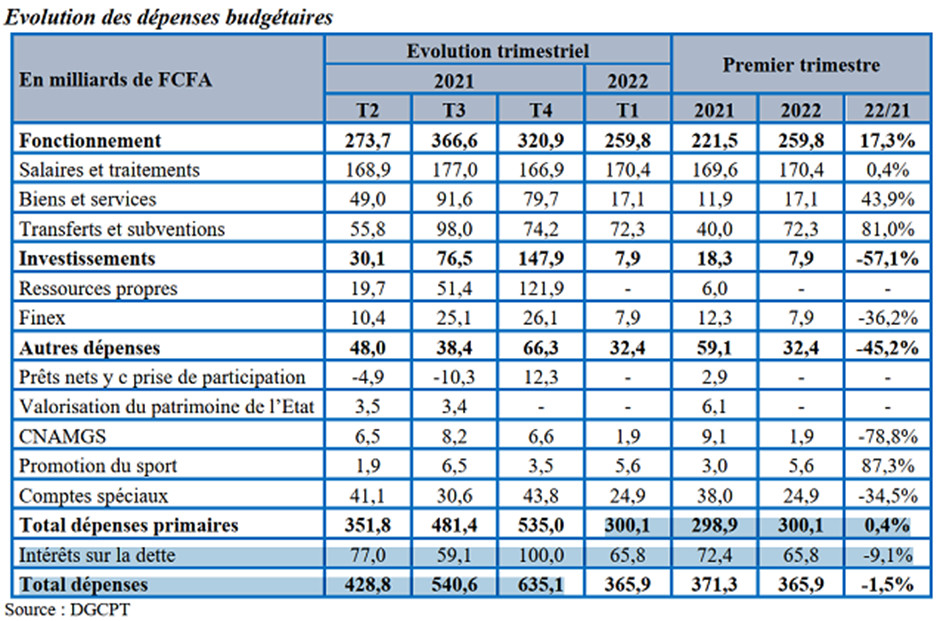

Finances publiques : 260 milliards de FCFA de dépenses de fonctionnement au 1er trimestre 2022, en hausse de 17,3 %

Des 1 162,0 milliards de FCFA budgétisés dans la loi de finances initiale 2022 pour les dépenses de fonctionnement, 259,8 milliards de FCFA ont été exécutés de janvier à mars. Soit un taux de réalisation de 22,4 %, apprend-on dans la dernière note de conjoncture du ministère de l’Économie. Il reste donc à l’État gabonais, pour les trois trimestres restants de l’année, 77,6 % du budget de fonctionnement à exécuter.

« En comparaison au premier trimestre 2021, elles se sont renforcées de 17,3 % du fait de l’accroissement de toutes les composantes », explique le ministère de l’Économie.

Dans ce budget consacré au fonctionnement, les dépenses de personnel ont été effectuées à hauteur de 170,4 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 24,9 % de la dotation de la loi de finances initiale. Comparativement au premier trimestre de l’année 2021, elles ont augmenté de 0,4 % suite au renforcement de la solde permanente (+2,2 %) à 160,0 milliards de FCFA, apprend-on.

Les dépenses de biens et services quant à elles ont été réalisées pour un montant de 17,1 milliards de FCFA, sur une dotation de 285,0 milliards de FCFA, soit un taux d’exécution de 6,0 %. Les dépenses réalisées au titre des transferts et subventions ont été, pour leur part, exécutées à hauteur de 72,3 milliards de FCFA, soit un taux d’accomplissement de 37,5 % de l’autorisation budgétaire, selon la même source.

Dans l’ensemble, les dépenses budgétaires qui étaient de 1992,5 milliards FCFA dans la loi de finances initiale ont été exécutées à 17,1 % des prévisions initiales.

SG

Lire aussi :

Exercice 2022 : vers une hausse de 359 milliards FCFA du budget de l’État gabonais