Le Nouveau Gabon

Le milliardaire Jeff Bezos offre 23 milliards FCFA pour la conservation des forêts de six pays dont le Gabon

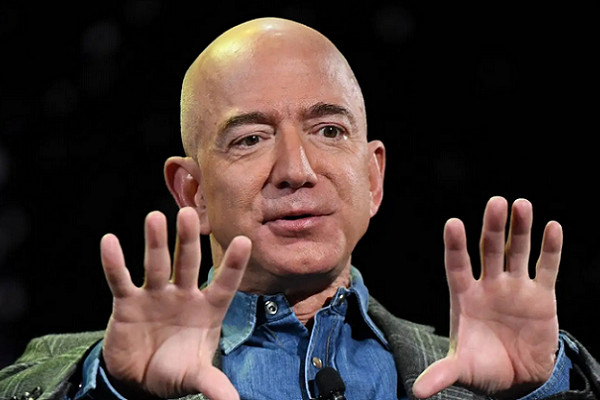

Le Bezos Earth Fund, fondation de l’américain Jeff Bezos (photo), a fait un don de 40 millions de dollars (environ 23,2 milliards de FCFA) à la Wildlife Conservation Society (WCS), une organisation non gouvernementale (ONG) américaine active dans la préservation de la nature. Selon un communiqué de cette ONG, cette manne financière est destinée aux activités de protection des forêts du bassin du Congo qui couvrent le Gabon, Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale et République du Congo.

« Grâce à ce nouveau soutien de l’Earth Fund, nous allons pouvoir intensifier nos travaux dans le bassin du Congo», a déclaré le président de la WCS, Cristián Samper. Il sera question d’assurer la gestion des aires protégées, des aires marines et des zones humides. L’organisme s’engage également à promouvoir des solutions favorables à la nature et à l’adaptation aux effets du changement climatique.

Et pour réussir la mission adossée à ce financement, WCS va travailler avec les gouvernements ainsi que les organisations nationales de protection de l’environnement. A l’instar de TNC (The nature conservancy) ou encore de WWF (World wide fund for nature).

Depuis quelques années, Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, géant du commerce en ligne, s’est montré très engagé en faveur de la lutte contre les changements climatiques. C’est dans cette optique, que le milliardaire américain a récemment annoncé qu’il offrait 10 milliards de dollars (somme qui représente 7,7% de sa fortune personnelle) pour l'environnement.

Le Gabon pour sa part est engagé depuis longtemps dans cette lutte. Et pour marquer son engagement, le Gabon a récemment adopté une loi relative aux changements climatiques.

S.G

Le ministère de l’Education nationale dénonce la prolifération des écoles privées laïques clandestines au Gabon

Le phénomène d’ouverture illégale des écoles privées laïques au Gabon inquiète le ministère chargé de l’Education nationale. Dans un communiqué signé le 20 décembre, le ministère du secteur écrit : « Par ignorance ou par méconnaissance volontaire des textes, des promoteurs privés, s'improvisent dans le domaine de l’Education, s’illustrent par une légèreté persistante dans le processus de création et d’ouverture des écoles privées laïques. Cette prolifération des établissements privés laïcs obère les capacités de contrôle du système éducatif et rend inefficace la carte scolaire ».

Face à ce phénomène, le ministère de l’Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale en appelle à la vigilance des acteurs de la communauté et des parents d’élèves pour contrer ces fondateurs hors-la-loi. Il indique que des instructions sont données aux services techniques pour des inspections inopinées en vue d’une application stricte des normes en vigueur. « Toute violation des dispositions réglementaires établies entraînera systématiquement des sanctions pouvant aller à la mise en demeure jusqu’à la fermeture des structures dénoncées et/ou la non prise en compte de leurs candidats aux examens nationaux », précise le ministère. Il ajoute que, tous les promoteurs d’établissements doivent au préalable obtenir une autorisation des autorités compétentes avant d’entrer en fonctionnement.

Selon l’Unesco, l'école gabonaise ne dispose pas de carte scolaire depuis 15 ans. Pourtant c'est un outil qui regroupe un ensemble de techniques et de procédures permettant d'estimer les besoins futurs d'éducation au niveau local et de prévoir les mesures à prendre pour les satisfaire.

En vue d'obtenir une carte scolaire actualisée, le pays a lancé le 08 mars 2021, des travaux pour identifier l’ensemble des défis auxquels son système éducatif est confronté depuis plusieurs années déjà. Ils s’achèveront avec une stratégie de gestion optimale de tout le système éducatif encore appelée Plan sectoriel de l’éducation.

Le but final de ce Plan sectoriel est, d’une part, d’améliorer la gouvernance, l’accès et la qualité de l’éducation ; d’autre part, de favoriser une éducation plus inclusive et un apprentissage tout au long de la vie. Ceci passera par « l’amélioration des curricula – programmes scolaires – afin de les adapter aux besoins réels de la société en lien avec la transformation des matières premières en produits finis, semi finis - et en services annexes-, en vue de créer une chaîne de valeur économique favorisant le développement endogène du Gabon », affirme Jean Bosco Ki, expert du Bureau de l’Unesco pour l’Afrique centrale basé à Yaoundé, au Cameroun.

Selon les données comptant pour l’année scolaire 2015-2016, le ministère de l’Education nationale indiquait que le Gabon comptait au total 1 666 écoles primaires, dont 770 publiques, 525 privées laïques, 226 privées catholiques, 93 écoles privées protestantes, 40 de l’alliance chrétienne, 6 écoles islamiques et 6 conventionnées.

Sylvain Andzongo

L'aviation civile menace de radier deux aéronefs de la compagnie aérienne Nessika Jet Gabon pour non-conformité

L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) menace de radier deux aéronefs de la compagnie aérienne privée Nessika Private Jet Gabon, selon un communiqué de l’agence.

« L’Anac rappelle à la société Nessika Private Jet Gabon, propriétaire des aéronefs de type Falcon 10 MSN 221 et Falcon 50 MSN 155, portant respectivement les marques d’immatriculation TR-CBO et TR-CH B du registre gabonais d’immatriculation des aéronefs civils, que depuis 2016, ses différentes notifications de suspension des Certificats de Navigabilité desdits aéronefs n’ont fait suite à aucun suivi de programme de stockage connu d’elle. Aussi porte-t-elle à la connaissance de Nessika Private Jet Gabon et des autres propriétaires d’aéronefs inscrits au registre gabonais, dont la navigabilité n’est pas démontrée, qu’en application des exigences du RAG 5.1 relatif aux marques de nationalité et immatriculation des aéronefs, notamment en sa disposition 5.1.13.1.17 c) 3, lesdits aéronefs feront l’objet d’une procédure de radiation dans le cadre de la tenue à jour du registre national d’immatriculation », indique l’Anac

Dans cette optique, l’ANAC met en demeure la compagnie dont le propriétaire est Jean Christian Bongo, de lui apporter, sous huitaine, à compter du 21 décembre, son plan de mise en état de navigabilité desdits aéronefs, comprenant les engagements pris pour leur maintenance et leur gestion du maintien de la navigabilité. « Faute de quoi, et passé ce délai, ces aéronefs seront radiés du registre national d’immatriculation comme le prévoient les dispositions réglementaires en vigueur », conclut l’autorité aéronautique civile.

S.A

Le bouclage de l'étude actuarielle du système de retraite au Gabon annoncé au 1er trimestre 2022

Le bouclage de l'étude actuarielle du système de retraite au Gabon est sur la bonne voie si l’on s’en tient à l’audience accordée le 20 décembre à Libreville par le ministre du Budget et des comptes publics, Sosthène Ossoungou Ndibangoye, au cabinet marocain Finactu.

« Guy Rasoanaivo, directeur à Finactu, introduit au cabinet par le Directeur Général de la Caisse des pensions et des Prestations Familiales (CPPF), est allé faire le point à mi-parcours des travaux de cette étude dont la restitution est prévue pour cette fin du mois de décembre. Ainsi, après la présentation sur l'évolution des travaux, le cabinet a rassuré le membre du gouvernement et ses collaborateurs quant au respect des délais de livraison (3 mois ; au plus tard en mars 2022) », apprend-on.

Finactu est l’entreprise chargée de réaliser l'étude actuarielle des régimes de sécurité sociale gérés par la CPPF, en vue de son arrimage au nouveau système de rémunération des agents de l'État. Aussi, cette étude doit proposer des solutions pour s’assurer de la soutenabilité et de la viabilité financière du régime de pensions sur le moyen et le long terme. Et proposer au gouvernement les différents bouquets de réformes qui permettront à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de recouvrer sa situation financière d’antan mais aussi garantir aux générations futures leurs pensions sur le long terme

En effet, le fonctionnement de la CNSS est structurellement déficitaire. La structure recouvre 22 milliards de FCFA par trimestre. 12 milliards sont affectés aux prestations familiales, les maladies, accidents de travail, le fonctionnement, etc. Les 10 milliards restants sont affectés aux pensions qui absorbent normalement 19 milliards de FCFA. Ce qui crée un gap de 9 milliards de FCFA qu’il faut combler.

S.A.

Le Gabon implémente le système de traçabilité des bois dans les zones agricoles de Kango

Dans le cadre de la création d’une zone agricole à forte productivité (ZAP) à Kango, l’Agence d’exécution des activités de la filière forêt bois (Aeaffb) informe qu’elle est en train de mettre en œuvre le système de traçabilité des bois (Stminef) du Gabon dont elle a la charge du développement.

« L’objectif général consiste à installer le système de traçabilité du ministère et le tester pour assurer le suivi de l’origine des bois issues de la ZAP de Kango pour leur commercialisatio », renseigne l’Agence.

Spécifiquement, il s’agit de former les opérateurs de terrain à savoir les responsables de l’exploitation et les agents de l’administration locale à l’utilisation des outils (smartphones) nécessaires à l’introduction des données forestières (inventaires, abattage, carnet de chantier, bordereau de transport…) dans les différents modules du système de traçabilité Stminef. Ces agents sont par ailleurs outillés pour assurer le suivi de la production, de l’évacuation et à produire un rapport de production de l’exploitation des blocs « selon des modalités prédéfinies par toutes les parties », précise-t-on.

Les premières activités de l’Agence ont consisté à la formation théorique et pratique des agents du cantonnement des eaux et forêts de Kango et des employés des opérateurs forestiers concernés par l’utilisation dudit système, ont été lancées tout récemment par le directeur général de l’Aeaffb David Ingueza, et son équipe dans le département du Komo Kango, dans province de l'Estuaire.

Selon le ministère des forêts, ce système de traçabilité des bois permet, entre autres, de maîtriser la production forestière nationale, réduire les pertes de ressources bois, freiner la corruption dans le secteur et la délinquance forestière, améliorer la contribution du secteur forestier dans le produit intérieur brut, optimiser la fiscalité forestière, et suivre les statistiques forestières.

Le secteur forestier gabonais représente 60 % du PIB (hors hydrocarbures). C’est l’un des piliers de l’économie du Gabon. Ce pays d’Afrique centrale d’environ 2 millions d’habitants est recouvert à près de 80 % par la forêt. Ce secteur est le deuxième fournisseur d’emplois dans le pays avec 10 000 postes, derrière la fonction publique. Au cours des 10 prochaines années, le Gabon ambitionne de booster son économie forestière et créer 200 000 emplois.

S.A.

Sécurité alimentaire : destruction de 43 144 briques de jus de marque Ceres contaminés à la patuline

La Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) a procédé le 18 décembre 2021 à la destruction de 43 144 briques de jus Ceres 100% pomme, a-t-on appris auprès de la DGCC.

Il s’agit des lots des jus conditionnés entre le 21 et le 26 juin 2021. Ces boissons seraient contaminées à la patuline, un produit impropre à la consommation et nocif pour la santé.

« La patuline est une mycotoxine qui peut causer des nausées et des troubles gastro-intestinaux. Du coup, nous avons procédé aux rappels de tous les produits concernés par cette infection et aujourd’hui nous sommes là pour détruire tous les lots qui ont été retirés du marché », a déclaré Emilie Josette Mezui Obame, directrice de la consommation à la DGCC.

La DGCC saisit cette occasion pour inviter les populations à cesser la consommation de ces produits. Il est également question pour ces populations de dénoncer les lieux de vente où ces jus sont encore distribués à travers le numéro vert de la DGCC. « Si vous avez une préoccupation concernant un produit de consommation, vous pouvez aussi porter plainte au 8085 qui est un numéro vert et nous disposons d’une page Facebook », a indiqué la directrice de la consommation.

Dans un communiqué commis au mois d'octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a proscrit la consommation des jus de pomme de la marque Ceres, produit par la société sud-africaine Pioneer Foods. Le produit a été rappelé dans sept pays africains. Cette décision faisait suite à un avis publié par le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) le 11 octobre après que des tests de laboratoire aient révélé des niveaux de patuline supérieurs au seuil autorisé.

Cependant malgré cette interdiction de vente, ces boissons interdites de commercialisation sont toujours vendues dans certaines surfaces commerciales au Gabon. La DGCC appelle les opérateurs économiques à les retirer « impérativement » et les mettre à la disposition de la DGCC pour destruction sous peine de sanction prévue par les textes en vigueur en République gabonaise.

Brice Gotoa

Projet « un taxi, un emploi, un avenir » : en plus d’une voiture, chaque chauffeur devrait gagner 17 millions de FCFA

En plus d’une voiture, chaque chauffeur du projet « un taxi, un emploi, un avenir », lancé le 29 octobre 2021 dans l’optique de promouvoir et valoriser le métier de chauffeur de taxi, devrait recevoir 17,28 millions de FCFA, selon les projections de l’Office national de l’emploi (ONE). L’Office réagit aux critiques formulées contre ce projet dont l’objectif est de permettre aux demandeurs d’emploi inscrit à l’ONE, titulaire d’un baccalauréat et détenteur d’un permis de conduire, de devenir propriétaires d’un taxi sans dépôt de caution.

À l’annonce de ce projet, des récriminations par rapport à la modicité des revenus des chauffeurs, à l’importance de la somme à verser pour acquérir la voiture ou encore à l’état du véhicule au moment de l’acquisition…

« Nous nous sommes rapprochés des professionnels du métier afin de savoir quelle était la recette journalière générée par l’exploitation d’un taxi. Du montant qui nous a été donné par ces professionnels, nous nous sommes dit qu’une partie de la recette journalière va revenir à l’ONE, puisque l’One est propriétaire du taxi. Et une partie de ce qui reviendra à l’ONE servira à l’entretien du véhicule. Le surplus de la recette reviendra aux taximen. Nous avons estimé, comme hypothèse de base, 10 000 francs par jour. Les chauffeurs de taxi travailleront 26 jours dans le mois. 10 000 francs multipliés par 26 jours ; ça fait que mensuellement, le chauffeur de taxi va recevoir 260 000 francs. À ces 260 000 va s’ajouter la rémunération mensuelle que nous avons prévu qui est de 100 000 francs (ce qui un revenu total de 360 000 FCFA par mois et 17 280 000 FCFA au bout de 48 mois, pour un taximan, NDLR). Moi j’estime qu’il s’agit d’une très bonne opportunité pour les jeunes », explique Nadia Assoumou, chef de division emploi jeune de l’ONE.

En effet, pour acquérir le taxi, c’est l’Office national de l’emploi qui va contracter auprès de son partenaire financier Epargne développement du Gabon (EDG) un crédit. Les chauffeurs conduisent les taxis du lundi au samedi de 8h à 20h et verser chaque jour 22 000 FCFA dans le compte d’EDG pendant 48 mois, soit au total près de 27,5 millions. Et comme l’explique Nadia Assoumou, avec cet argent, l’ONE verse 4,8 millions au chauffeur sur la durée du contrat, entretient la voiturer, et rembourse le crédit. En tenant du volume recettes gardées par le chauffeur (en tout près de 17,5 millions de FCFA), celui aura en réalité dépensé un peu plus de 10 millions pour devenir propriétaire du taxi.

Selon l’ONE, le secteur du transport par taxi est constitué surtout de locataire. À Libreville, par exemple, dispose d’une flotte de 3000 taxis ayant une moyenne d’âge de 34 ans. Sur les 3000 chauffeurs, seulement 25% sont propriétaires et 75% sont locataires de leur outil de travail. C’est aussi pour renverser cette tendance que le projet a été lancé par l’ONE.

Sylvain Andzongo

Lire aussi :

L’ONE va lancer un projet pour permettre aux jeunes chauffeurs de devenir propriétaires d’un taxi

Riposte anti Covid/réforme économique : le Gabon veut emprunter 47 milliards FCFA auprès de la BAD et de la BDEAC

Le gouvernement vient d'adopter deux projets de loi autorisant l’Etat gabonais à contracter deux emprunts d’un montant global de 47,7 milliards de FCFA auprès de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) et de la Banque africaine de développement (BAD).

Selon le communiqué sanctionnant les travaux du conseil des ministres du 17 décembre dernier, ces projets de loi sont portés par le ministère de l’Economie et de la relance. Le premier texte porte sur un emprunt de 32,7 milliards de FCFA auprès de la BAD. Cet argent est destiné au Programme d’appui aux réformes économiques (PARE). Il s’agit de la première phase de deux opérations d’appuis budgétaires couvrant la période 2021-2022. Le PARE vise à soutenir les efforts post Covid-19 et jeter les bases d’une reprise économique rapide à travers l’amélioration de la gestion des finances publiques et la compétitivité sectorielle.

Le deuxième emprunt s'élève à 15 milliards de FCFA auprès de la BDEAC, destinés au financement partiel de la stratégie de riposte contre la Covid-19. Le communiqué gouvernemental ne donne pas plus de détails sur l’utilisation qui sera faite des ressources issues de cet emprunt.

Toujours est-il que pour mobiliser cette enveloppe, les deux projets de loi doivent d’abord être soumis et validés par l’Assemblée nationale et le Sénat qui constituent le Parlement gabonais.

S.G

Le Gabon mobilise 900 milliards sur les 3191 milliards de FCFA prévus pour le Plan d’accélération de la transformation

Dans une récente interview publiée dans le magazine Jeune Afrique, Yves Sylvain Moussavou Boussougou, le secrétaire général (SG) du Conseil national du le Plan d’accélération de la transformation (PAT), fait le point sur cette nouvelle boussole du gouvernement gabonais pour développer son économie sur la période 2021-2023.

« Sur les 3 191 milliards de FCFA de besoin de financement, 900 milliards ont déjà été mobilisés auprès des bailleurs de fonds internationaux, signés et ratifiés par notre Parlement », déclare le responsable.

En faisant le ratio de ces données, il en ressort que le Gabon, à travers ses partenaires financiers internationaux devrait encore mobiliser 2 291 milliards de FCFA, soit 71,79% du montant global à obtenir afin de réaliser les 34 projets du PAT dans les domaines de l’énergie, le transport, la santé, l’éducation, l’industrie, etc.

Il indique que le Gabon est encore à ce niveau de mobilisation financière car le pays rencontre « quelques difficultés dans l’exécution de ces projets soit par manque de maîtrise des procédures ou de dialogue avec les bailleurs de fonds, soit par la non-mobilisation des contreparties financières » qui incombent à la partie gabonaise. Il reste donc à peu près deux ans au Gabon pour pouvoir mobiliser le reste de l’enveloppe financière du PAT. Soit une moyenne de plus de 1 000 milliards de FCFA par an sur les deux dernières années.

Selon Yves Sylvain Moussavou Boussougou, l’objectif du PAT est de sortir le pays de la dépendance pétrolière et transformer son modèle économique. Car même si la part relative aux nouveaux moteurs de croissance (mines, agro-industrie, bois) est passée de 56% à 67% entre 2010 et 2019, le pétrole pèse toujours dans la formation de la richesse nationale (33%). Les recettes fiscales contribuent à hauteur de 35%. Le projet à terme est donc de réduire à une portion congrue la part du pétrole dans les recettes du pays pour privilégier les mines, l'agro-industrie et le bois.

« Le PAT va intensifier la dynamique et lever d’ici 2023, les derniers obstacles pour débrider l’action d’investissement dans chacune des filières visées », déclare M. Moussavou Boussougou.

Sylvain Andzongo

Covid-19 : saisie par deux Gabonais, la Cour constitutionnelle suspend les nouvelles mesures du gouvernement

Entrées en vigueur le 15 décembre dernier, les nouvelles mesures gouvernementales visant à stopper la propagation de la Covid-19 dans le pays viennent d’être momentanément suspendues par la Cour constitutionnelle, informe une note de l’institution. Une suspension consécutive à la requête déposée par des acteurs de la société civile auprès de la haute juridiction gabonaise.

« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que messieurs Leyama Jean valentin et Foumboula Libaka Makosso Geoffroy ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins d’annulation pure et simple de l’arrêté n° 559/PM du 25 novembre 2021 fixant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19. Par conséquent, l’application dudit arrêté est suspendue jusqu’à la décision de la haute juridiction », a indiqué Marie Madeleine Mborantsuo (photo), présidente de la Cour constitutionnelle dans un courrier adressé au Premier ministre, le 15 décembre 2021.

La Cour constitutionnelle dispose ainsi d’un mois pour se prononcer et rendre son avis sur la demande d’annulation de ces mesures, apprend-on. Et en attendant la décision finale de la Cour constitutionnelle, les nouvelles mesures gouvernementales annoncées le 27 novembre dernier et entrées en application le 15 décembre ne sont plus applicables sur l’ensemble du territoire national. Il s’agissait entre autres de la fin de la gratuité des tests PCR, l’accès dans les lieux publics conditionné par la présentation d’un pass sanitaire, l’ouverture des boites de nuit conditionnée par la vaccination du personnel…

Les anciennes mesures demeurent donc en vigueur. Entre autres, l’interdiction de rassemblements de plus de 30 personnes, le port obligatoire du masque, le couvre-feu en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin…

Brice Gotoa

Lire aussi :

La quarantaine exigée aux voyageurs non vaccinés passe à 5 jours au Gabon

Covid : malgré les contestations, les nouvelles mesures entrent en vigueur le 15 décembre