Le Nouveau Gabon

Bientôt la signature d’un avenant n°2 pour la remise à niveau du transgabonais dont 140 km sur 650 ont déjà été renouvelés

Pour atteindre les objectifs fixés, s’agissant de la mise à niveau du chemin de fer gabonais, un avenant N°2 pourrait bientôt être signé entre la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) et les autorités, a-t-on appris à l’issue d’une rencontre le 16 mars 2021 entre le ministre des Transports, la Setrag et l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF).

Cette rencontre avait pour but de poser les préalables et faire le point avant la signature du contrat. « Il faut que l’Etat qui est le concédant puisse donner des garanties au concessionnaire dans le cadre de la gestion de l’infrastructure ferroviaire qu'il lui a concédé pendant une certaine période », a expliqué Jérôme Angouo, président de l’Autorité de Régulation des Transports Ferroviaires.

S’agissant du bilan des travaux déjà réalisés, Christian Magni, directeur général de la Setrag explique : « 140 km ont déjà été renouvelés sur les 650 km à l’exception des ouvrages. Donc, il restera environ 500 km à renouveler en traverses béton. Aujourd’hui, la première entreprise Colas (société routière française) qui a commencé les travaux en fin 2018, va certainement livrer les premières plateformes de 7 km d’ici fin juillet ».

Par ailleurs, quelques problèmes subsistent notamment, ceux « des zones instables qui étaient au départ de 36 et qui sont aujourd’hui de 84. Donc, nous avons été amenés à réactualiser ce programme de remise à niveau en portant l’investissement global à environ 333 milliards de FCFA. L’Etat passe donc à 103 milliards et la Setrag à 230 milliards », explique pour sa part Felix Onkeya, Président du comité de suivi du Transgabonais.

Vieux de plus de 40 ans, le chemin de fer gabonais est compte une trentaine de défauts détectés dont 33 présentent des risques de déraillement, selon un diagnostic posé par l’ARTF en 2020. Ces défaillances d'après l'autorité, sont à l’origine des accidents ferroviaires réguliers sur cette voie ainsi que des suspensions du trafic. Afin de réhabiliter et moderniser cette ligne ferroviaire Owendo-Franceville (un linéaire de 648 kilomètres), un programme de remise à niveau du chemin de fer (PRN) a été lancé en 2015. Les travaux devraient être livrés en 2024.

Rappelons que l’avenant n°1 au contrat de partenariat relatif à l’aménagement, au financement, à l’exploitation et à la maintenance du Transgabonais avait été signé à Libreville en aout 2020. L'avenant n°2 qui sera bientôt signé permettra d'accélérer les travaux et de les livrer dans les délais en dépit des aléas.

Sandrine Gaingne

Lire aussi

https://www.lenouveaugabon.com/fr/transports/2408-15673-l-etat-et-la-societe-des-autoroutes-du-gabon-signent-l-avenant-n-1-modifiant-des-caracteristiques-de-la-transgabonaise

Maurel & Prom en baisse de production de 15% sur le permis Ezanga en 2020 en raison des quotas de l’OPEP

Au Gabon, la production de pétrole sur le permis d’Ezanga a enregistré une baisse de 15% en 2020 pour se stabiliser à 16 896 barils par jour contre 21 120 barils par jour en 2019, peut-on lire dans le rapport annuel du groupe Maurel& Prom (M&P).

Ce repli a été entrainé par la baisse des prix du brut et les réductions de production dans le cadre des quotas de l’OPEP qui ont amené M&P à limiter sa production sur le permis d’Ezanga (production brute toujours limitée à 19 000 b/j au premier trimestre 2021), apprend-on.

« Le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 330 millions de dollars (180 milliards de FCFA), en baisse de 35% par rapport à 2019. Cette baisse résulte de la forte chute des cours du pétrole liée à la pandémie de Covid-19 et de l'application de quotas de réduction de la production mis en place par l'OPEP, organisation à laquelle appartient le Gabon depuis mars 2020. Le prix de vente moyen de l’huile est en baisse de 40%, à 40,1 dollars le baril contre 67,2 dollars le baril en 2019 », informe par ailleurs la filiale du leader indonésien des hydrocarbures Pertamina.

Ces contreperformances de M&P surviennent dans un contexte difficile pour les marchés pétroliers. Puisqu’en 2020, lesdits marchés ont été fortement perturbés en raison du ralentissement de l’activité économique occasionné par l’épidémie de Covid-19. Les cours du pétrole brut ont lourdement chuté durant le premier semestre, avec le baril de Brent reculant même sous les 20 dollars en avril 2020, avant de se stabiliser progressivement entre 40 et 45 $/b au cours du second semestre. A cause de ces facteurs, le chiffre d’affaires de l’entreprise au Gabon a connu une baisse drastique au cours du premier semestre 2020. Soit 119 millions de dollars (65,8 milliards de FCFA) entre janvier et juin. Un repli de 49% comparé aux 233 millions de dollars (129 milliards de FCFA) réalisés au cours de la même période en 2019.

Joseph Roland Djotié

Lire aussi

https://www.lenouveaugabon.com/fr/economie/1603-16611-maurel-prom-engage-une-procedure-pour-reclamer-a-la-gabon-oil-company-la-somme-de-23-6-milliards-de-fcfa

Les cinq centres de pêches actuellement en construction au Gabon ont atteint un taux d’exécution de 90%

Financé sur fonds propres de l’Etat gabonais, les travaux de construction de 5 centres communautaires de pêche à Cocobeach, Mayumba, Mouila, Franceville et Makokou ont atteint un taux d’exécution de 90%. L’information a été donnée par la cellule de communication du ministère de la Pêche, joint au téléphone.

Selon le ministère de la Pêche, « la construction de ces centres de pêche traduit la volonté d’améliorer la pratique de la pêche et les conditions de travail des pécheurs artisanaux en apportant certains services essentiels aux usagers des ressources halieutiques tout en luttant contre la cherté de la vie en favorisant une meilleure mise en marché des produits de la pêche ».

Ces dernières années, le gouvernement a pris un certain nombre d’initiatives pour l’encadrement de la pratique de la pêche et l’aménagement des ressources halieutiques dans le pays. Celles-ci ont abouti à la création de plusieurs centres de pêche artisanale dans la ville de Libreville, Lambaréné et Port-Gentil. D’autres sont en cours de construction dans plusieurs localités du pays.

La construction de ces infrastructures de pêche vise à organiser au mieux le fonctionnement et le développement de la filière, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs de la pêche artisanale dans ces localités.

Le Gabon est un pays qui dispose d’importantes ressources halieutiques, et des conditions favorables au développement de la pêche comme de l’aquaculture. Malgré ces conditions favorables, la pêche reste une activité qui ne contribue que marginalement au développement du pays, soit environ 1,5% au PIB national selon des chiffres officiels. La livraison de ces centres de pêche, prévue pour cette année 2021, devrait donc accroitre la contribution de ce secteur à l’économie du pays.

Brice Gotoa

Lire aussi:

https://www.lenouveaugabon.com/fr/agro-bois/1501-16336-accord-de-peche-pour-industrialiser-le-secteur-le-gabon-veut-obtenir-plus-de-l-union-europeenne

L’Etat injecte 400 millions de FCFA dans la fourniture de l’eau potable au profit de 30 villages

Le gouvernement va injecter la somme de 400 millions de FCFA dans les travaux de réhabilitation des installations hydrauliques de 30 villages répartis dans trois provinces (Estuaire, Moyen-Ogooué, Ogooué Maritime), afin de fournir de l’eau potable aux populations de ces différentes localités. C’est que nous apprend l’édition de l’Union parue ce mercredi 17 mars 2021.

« Le Projet d’accès aux services de base en milieu rural (Pasbmir) se déploie dans le département de Ndougou, dans la province de le l’Ogooué Maritime. Les responsables dudit projet, financé par le gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, viennent de séjourner à Gamba où ils ont lancé les travaux de réhabilitation des installations hydrauliques des villages Mayonami et Ibouka », renseigne le journal, ajoutant que les travaux sont exécutés par l’Entreprise des techniques de l’eau (ETE).

Pour le premier site, il est question de sécuriser l’ancien forage, mais également de construire un château d’eau avec une cuve de 1000 litres. Tout comme il est prévu la fourniture et la pose d’une conduite longue de 2000 mètres. Quant au village Ibouka, les travaux consistent, apprend-on, en l’aménagement du génie-civil, le nettoyage, le soufflage et l’entretien du puits existant. Et une fois les travaux bouclés, l’entreprise adjudicataire procédera à l’installation d’une pompe hydraulique ainsi qu’à l’analyse de l’eau avant qu’elle ne soit mise à la disposition des populations.

Le financement de ce projet de fourniture d’eau potable aux populations des zones rurales des provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué Maritime s’inscrit dans le cadre des efforts fournis par le gouvernement afin de faciliter l’accès de tous les Gabonais à l’eau potable. Hormis des projets comme le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable (d’un coût de 77 milliards de FCFA) lancé en 2019 par le gouvernement afin de réduire les pénuries d’eau à Libreville, l’Etat a prévu, avec le soutien de ses partenaires, d’investir plus de 300 milliards de FCFA d’ici 2023 afin d’améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à l’électricité sur l’ensemble du territoire national.

Bien que le taux d’accès à l’eau potable était particulièrement élevé (89%) en 2012, contre une moyenne africaine autour de 63%, d’après le PNUD, les efforts à faire aujourd’hui se situent surtout au niveau de l’approvisionnement (robinet individuel) qui ne concerne encore qu’environ 50% des ménages à l’échelle nationale.

Joseph Roland Djotié

Lire aussi

https://www.lenouveaugabon.com/fr/services-publics/0902-16418-le-gabon-elabore-des-codes-de-l-electricite-et-de-l-eau

Le Gabon interdit la commercialisation d’objets d’art en pierre de Mbigou

Le ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie, Hugues Mbandinga Madiya vient d’annoncer l’interdiction de la commercialisation des objets en pierre de Mbigou sur les marchés artisanaux de Libreville. L’annonce a été faite lors de la cérémonie d’installation du bureau de la Coopérative de produits artisanaux de Mbigou (Coopam).

Selon le ministère du Commerce, l’objectif visé par cette interdiction est de faire de la Coopam une centrale d’achat des objets en pierre de Mbigou, et permettre ainsi à cette coopérative d’avoir l’exclusivité de la vente de cette pierre.

Cette mesure intervient dans un contexte où la pandémie de la Covid-19 a considérablement affecté l’activité touristique au Gabon. A en croire Pierre Kotana Mombo, président du Coopam, les commandes d’objets d’art et les recettes journalières ont considérablement chuté du fait de cette crise. « Avant la Covid, on avait des recettes qui allaient de 300 000 Fcfa à 400 000 Fcfa la journée. Maintenant c’est très compliqué, à peine on atteint 100 000FCFA la journée », a indiqué le président de la Coopam.

Cette décision du ministre Hugues Mbandinga Madiya au profil du Coopam, devrait donc permettre à cette dernière de mettre en place une stratégie de commercialisation et trouver un cadre juridique sur les prix des produits.

La pierre de Mbigou est une des catégories d’œuvres artistiques gabonaises les plus connues. Elle est exploitée depuis des générations par de nombreux artistes sculpteurs au Gabon. Elle a rendu célèbre le village de Mbigou d'où elle est extraite. Ce village qui est à environ 800 kilomètres de Libreville, est situé dans le département de Boumi-Louetsi dans le sud de la province de la Ngounié.

Brice Gotoa

Lire aussi

Orpaillage clandestin au Gabon : 62 nouvelles arrestations à Mitzic

En février dernier, The Sentry rapportait que les marchés internationaux reçoivent des milliards $ d’or de trafic provenant des pays d’Afrique centrale et de l’Est. Pour le Gabon qui veut se constituer une réserve stratégique d’or, la lutte contre ce phénomène est devenue impérative.

Au Gabon, l’orpaillage illégal a pris une grande ampleur au cours des derniers mois. Le gouvernement éprouve toutes les peines du monde à contrôler le phénomène, en témoigne la multiplication des arrestations d’orpailleurs clandestins au cours des derniers mois. La dernière en date est survenue à l’est de Mitzic, sur le site du permis forestier de Somivab, où 62 mineurs illégaux ont été arrêtés avec 400 g d’or.

Selon les détails rapportés par le quotidien l’Union dans son édition du 17 mars 2021, les orpailleurs arrêtés, qui sont de plusieurs nationalités (Cameroun, Burkina, Mali, Tchad, Côte d’Ivoire et Bénin), opéraient au lieu-dit Ngama, situé à la périphérie des parcs nationaux de Minkébé et de l’Ivindo. Ils ont été interpellés par la CIAR, une unité spéciale de l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN). Ils auraient confié avoir obtenu l’aide des populations locales et certains membres du personnel administratif gabonais pour mener leurs activités.

L’implication de fonctionnaires gabonais dans ces opérations illégales n’est pas exclue. En décembre dernier, les populations de la province de l’Ogooué-Ivindo s’étaient déjà insurgées contre les faveurs obtenues par des orpailleurs illégaux auprès de certains policiers. Ces derniers avaient arrêtés en décembre 2020 un grand nombre de mineurs clandestins, puis en auraient relâché une bonne partie contre des sommes d’argent.

Si ces allégations s’avèrent exactes, cela voudrait dire que le Gabon est encore très loin d’en finir avec le phénomène de l’orpaillage qui fait perdre des millions de dollars chaque année à l’Etat. En effet, les efforts que mène le gouvernement ne sont déjà pas suffisants pour endiguer le fléau, et compter encore avec la corruption et l’implication des fonctionnaires chargés de faire appliquer les mesures rendrait la mission impossible.

Pire, au lieu de s’atténuer, l’orpaillage clandestin continuera de se développer pour se transformer en une véritable ruée, si ce n’est pas déjà le cas. En effet, le prix de l’or a atteint l’année passée des records historiques (franchissant la barre historique des 2000 $/once), et même s’il a baissé depuis, il se négocie toujours à plus de 1700 $ l’once. Vu ce contexte, le Gabon risque de devenir une cible de gains faciles pour des immigrés en provenance d’autres pays africains. Ces derniers viendront extraire impunément de l’or sans autorisation et vont brader leur production dans des réseaux de contrebande.

Toutefois, l’Etat gabonais ne peut pas se permettre de baisser les bras. Il doit continuer sa lutte contre le phénomène dans la lignée de sa volonté de se constituer une réserve stratégique d’or pour plus de crédibilité sur les marchés extérieurs. Selon les données de la Société équatoriale des mines (SEM), la production aurifère gabonaise n’est que de 2 tonnes par an, dont une partie provient du traitement de l’or alluvial.

Il ne fait pas de doute que si l’exploitation artisanale et à petite échelle est régulée et que l’orpaillage clandestin est endigué, les volumes nationaux seront revus à la hausse, ce qui impliquera des millions de dollars de sauvés pour les caisses nationales. Car, d’après un rapport publié en février 2020 par l’ONG The Sentry, les pays d’Afrique centrale et de l’Est continuent de perdre des milliards de dollars à cause du trafic illégal et de la contrebande de l’or.

Lire aussi

Le Gabon recherche ce 17 mars plus de 47,5 milliards de FCFA auprès des investisseurs de la Cemac

Le Trésor public gabonais va procéder ce 17 mars 2021 à l’émission par voie d’adjudication, des bons du Trésor assimilables (BTA) et des obligations du Trésor assimilables (OTA) de plus de 47,5 milliards de FCFA, apprend-on de communiqués conjoints des ministres de la Relance et du Budget.

Les deux premières opérations vont consister à l’émission des BTA respectivement d’une valeur de 10 milliards de FCFA à 52 semaines avec échéance le 25 février 2022 et d’une valeur de 15 milliards de FCFA à 26 semaines. Les intérêts sont précomptés sur la valeur nominale des bons avec des titres dématérialisés et un remboursement in fine.

La dernière des trois opérations est une émission des OTA d'une valeur comprise entre 22,5 milliards de FCFA et 25 milliards de FCFA, d'une maturité de trois ans rémunérée à 5,5% avec des intérêts payés annuellement. L'échéance est fixée au 19 mars 2024.

Les souscriptions selon les autorités gabonaises se feront « auprès des banques de la Cemac agréées comme spécialistes en valeurs du trésor par le ministre de l’Economie et de la relance », parmi lesquelles BGFIbank Gabon, UBA Gabon, UGB et Ecobank Gabon.

Ces levées de fonds vont permettre au Gabon de financer ses projets d’investissement malgré le contexte de crise sanitaire et économique actuel. Pour l’année 2021, le Gabon compte lever sur le marché sous-régional 320 milliards de FCFA.

SG

Lire aussi

https://www.lenouveaugabon.com/fr/finance/1603-16616-selon-le-ministre-de-l-economie-la-dette-du-gabon-en-elle-meme-ne-constitue-pas-un-probleme

Gabon : les centres hospitaliers prennent des dispositions pour la vaccination contre la Covid-19

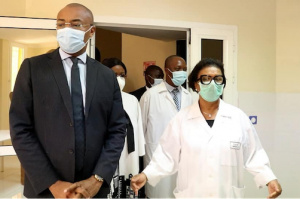

Quelques jours après l’arrivée des premiers vaccins du chinois Sinopharm au Gabon, les centres hospitaliers du pays se préparent déjà à la campagne de vaccination qui va démarrer dans les prochains jours.

En visite ce 16 mars dans plusieurs centres de vaccination des centres hospitaliers universitaires (CHU) de Libreville, d’Owendo et de la fondation Jeanne Ebori, le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a constaté le dispositif déjà mis en place pour le démarrage de cette campagne.

« Le CHU d’Owendo a mis en place dans une salle spacieuse deux postes de vaccination, trois fauteuils d’observation et une chambre froide. Au CHU de Libreville, on enregistre cinq postes de vaccination repartis en deux pavillons dont un pavillon principal avec deux salles de vaccination, deux chambres d’observation, une salle d’attente, une chambre froide et un bureau de saisie; et un second pavillon, encore en aménagement, qui sera composé de trois salles de vaccination, d’une salle d’attente, d’une chambre d’observation et d’une salle de saisie. Au CHU mère-enfant fondation Jeanne Ebori enfin, une grande salle spacieuse de cinq postes de vaccination et d’observation a été aménagée et prête à accueillir les patients », explique le ministère de la Santé.

Les premières doses de vaccin du chinois Sinopharm ont été réceptionnées le 12 mars dernier.

100 000 doses seront administrées par des équipes qui seront composées chacune des médecins anesthésistes et des techniciens supérieurs d’anesthésie-réanimation (TSAR), psychologues, infirmiers, bénévoles de la croix-rouge ainsi que des agents vaccinateurs préalablement formés, apprend-on au ministère de la Santé.

Ceux qui vont bénéficier prioritairement de ces vaccins sont les personnels soignants, les forces de sécurité, les personnes à risque et les personnes âgées.

SG

Lire aussi:

https://www.lenouveaugabon.com/fr/sante-social/1503-16603-ils-seront-les-premiers-a-beneficier-du-vaccin-contre-la-covid-19-au-gabon

https://www.lenouveaugabon.com/fr/sante/1303-16602-covid-19-le-gabon-accueille-les-100-000-doses-de-vaccin-du-chinois-sinopharm

Selon le ministre de l’Economie, la dette du Gabon « en elle-même ne constitue pas un problème »

Répondant aux Gabonais qui s’inquiètent du niveau d’endettement du pays, la ministre de l’Economie et de la Relance s’est voulue rassurante. Dans une interview accordée le 9 mars au quotidien national l’Union, Nicole Janine Lydie Roboty Mbou a indiqué que la dette n’est pas un problème à la base.

« Il est tentant d’opposer la nécessité de faire baisser la dette d’un côté et celle de s’endetter pour financer l’économie de l’autre côté. Je voudrais simplement révéler que la dette en elle-même ne constitue pas un problème. C’est pourquoi l’objectif du gouvernement est de travailler sur l’amélioration de son efficacité dans sa capacité à pouvoir la rembourser. Celle-ci impose, par exemple, que le recours à l’endettement ne concerne que les projets prioritaires et pour lesquels la nécessité économique et sociale est avérée», a expliqué Nicole Janine Lydie Roboty Mbou.

Il faut dire que ces derniers mois, le Gabon a recouru « de manière exceptionnelle à l’emprunt » pour financer son économie considérablement affectée par la crise de la Covid-19. D’après le ministère de l’Economie, au mois de janvier 2021, l’encours de la dette du Gabon s’élevait à 6428 milliards de FCFA à raison de 5907 milliards de FCFA pour l’encours de la dette conventionnée et de 521 milliards de FCFA pour la dette non conventionnée (les instances du trésor, les arriérés de TVA et les arriérés sur les avances statutaires).

Cet encours est au-dessus du seuil en vigueur dans la zone Cemac (70% du PIB). Raison pour laquelle, les autorités ont entrepris de le ramener sous la barre de 50% du PIB. Pour y parvenir, la stratégie du gouvernement vise « premièrement, la poursuite de l’audit des engagements de l’État ; deuxièmement, l’examen de toutes les options de gestion active et de reprofilage de la dette publique afin de desserrer la contrainte sur les recettes publiques courantes ; troisièmement, la relance économique qui vise une création de richesses plus importante permettant de générer les ressources budgétaires nécessaires pour honorer nos engagements et augmenter par la même occasion le PIB ; et, quatrièmement, le paiement régulier des échéances de dette publique », explique le ministre de l’Economie.

Malgré son taux d’endettement déjà élevé, le Gabon va continuer de s’endetter au cours de cette année. Selon les prévisions, le pays devrait emprunter 213,6 milliards de FCFA auprès des bailleurs de fonds extérieurs en 2021 et 320 milliards de FCFA sur le marché sous-régional à travers des émissions des titres publics.

SG

Lire aussi:

https://www.lenouveaugabon.com/fr/gestion-publique/2402-16506-le-gabon-prevoit-d-emprunter-213-milliards-de-fcfa-a-l-exterieur-pour-financer-17-projets-en-2021

https://www.lenouveaugabon.com/fr/gestion-publique/1401-16330-en-2021-le-gabon-veut-accroitre-ses-investissements-tout-en-reduisant-son-endettement-exterieur

Covid-19 : les autorités déploient à l’hôpital d’Akanda une unité mobile de réanimation grâce à un financement de l’AFD

« L’une des deux unités mobiles de réanimation (UMR) acquises en 2020 dans le cadre du projet PASS2 C-19 (Projet d’appui au secteur de la santé), financé par l’Agence française de développement (AFD), a été déployée il y a dix jours à l’Hôpital d’instruction des armées d’Akanda pour faire face à la 2e vague de covid-19 que connaît le Gabon », informe l’ambassade de France au Gabon.

Dans un communiqué publié sur son site web, il y a quelques jours, l’institution indique que le personnel médical qui y officie a été formé par les services de santé militaire français et gabonais, et que cette unité est totalement autonome en énergie et oxygène. « Les unités mobiles de réanimation (UMR) ont été conçues pour appuyer l’activité hospitalière de Libreville ou de province dans le traitement des patients graves nécessitant une oxygénothérapie, voire une assistance ventilatoire. Leur mobilisation permet une réponse rapide et structurée. Composées de tentes modulaires comprenant chacune 5 lits de soins intensifs avec respirateurs et 10 lits pour patients en oxygénation au masque, les UMR sont en mesure de prendre en charge une part significative de l’activité de soins critiques en totale autonomie », fait-elle savoir.

Le déploiement de cette unité mobile de réanimation au sein de l’hôpital d’Akwa intervient dans un contexte marqué par la hausse des cas de contamination à la Covid, et l’accueil des premières doses (100 000) du vaccin chinois contre la pandémie. L’activation de cet équipement apportera, selon le corps médical, une véritable bouffée d’oxygène dans le traitement des malades victimes de la Covid-19. Puisqu’à la date du 15 mars 2021, le Gabon comptait 2064 cas actifs sur 16 945 cas testés positifs à travers le pays. Des données qui ne cessent de progresser au quotidien, obligeant les autorités à renforcer les mesures barrières.

Développé par les autorités gabonaises avec l’accompagnement financier de l’AFD, le PASS 2 a été réorienté dès le mois de mars 2020, à hauteur de 3,2 milliards de FCFA, vers des actions de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Parmi lesquelles, l’acquisition d’équipements médicaux pour les hôpitaux publics de la capitale et de province, la formation de personnels médicaux et paramédicaux par les services de santé militaire gabonais et français, et la campagne de communication nationale destinée à renforcer la sensibilisation des populations.

Joseph Roland Djotié

Lire aussi

https://www.lenouveaugabon.com/fr/sante/1303-16602-covid-19-le-gabon-accueille-les-100-000-doses-de-vaccin-du-chinois-sinopharm