Le Nouveau Gabon

Le gouvernement gabonais au chevet d’Olam et de Maurel & Prom qui totalisent déjà 245 cas de Covid-19

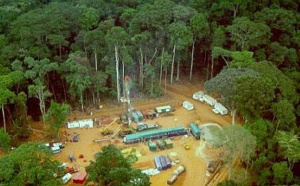

Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a conduit une mission du 31 juillet au 2 août afin de renforcer le dispositif de la riposte contre le coronavirus sur le site pétrolier Maurel & Prom dans la province du Moyen Ogooué, et celui de l’agroindustriel Olam dans la Ngounié.

Sur le site Maurel & Prom, au sein duquel un cluster de 168 cas positifs a été identifié, le membre du gouvernement, après avoir félicité la réactivité du Comité technique provincial du Moyen Ogooué, a réitéré « l’importance de la synergie d’actions avec les entreprises afin de prévenir l’apparition d’autres clusters ».

S’agissant du site Olam Mboukou, avec 77 cas positifs, Guy Patrick Obiang Ndong s’est satisfait de l’application du triptyque « dépister-isoler-traiter » comme socle de la stratégie de riposte pour éviter la formation de clusters dans les entreprises ayant une forte concentration humaine.

Afin de concrétiser l’accompagnement du gouvernement et d’intensifier la lutte contre la propagation du virus, des techniciens du Comité de pilotage ont été envoyés dans les différents sites afin de renforcer les équipes de riposte des sites susmentionnées. Par ailleurs, une importante dotation d’équipements de protection individuelle et de solution hydroalcoolique a été offerte aux responsables d’entreprises par le ministre de la Santé.

«Aujourd’hui, le président de la République, chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, met l’accent sur la relance économique, et étant des partenaires économiques [Olam et Maurel & Prom], il était important que le gouvernement vienne les rassurer et les accompagner dans la riposte contre cette pandémie » a déclaré le ministre de la Santé.

Sylvain Andzongo

Suite à un décaissement de 152,6 millions $ du FMI, le Gabon se félicite de la «reconnaissance de sa bonne gouvernance»

Jean-Marie Ogandaga, le ministre de l’Economie et de la relance a réagi le 1er août, suite au décaissement de 152,61 millions $ (environ 84,5 milliards de FCFA) approuvé le 31 juillet dernier par le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI), au titre de l’instrument de financement rapide (IFR) dont l’objectif est d’aider le Gabon à satisfaire les besoins urgents de financement de la balance des paiements résultant de la pandémie de Covid-19.

« Il s’agit à la fois d’une marque d’encouragement du FMI aux efforts consentis par le Gabon pour sa relance et de la reconnaissance de sa bonne gouvernance », a déclaré le membre du gouvernement. Avant de préciser que le financement d’urgence de Bretton Woods vient en appui aux actions déjà engagées par le gouvernement pour limiter les effets de la crise pandémique sur les plans social et économique.

Pour sa part, Mitsuhiro Furusawa, directeur général adjoint et président du conseil d’administration du FMI n’a pas manqué de prescrire quelques directives dans le cadre de l'usage du décaissement en faveur du Gabon. « Les administrateurs soulignent combien il est important de garantir la transparence et la responsabilisation dans la gestion des ressources publiques, y compris pour le financement lié à la Covid-19. Ils saluent l'engagement des autorités à renforcer les règles de passation de marchés publics en publiant tous les contrats de marchés publics signés qui sont liés à la crise et en procédant à une validation ex-post de l'exécution de ces contrats ainsi qu'à un audit indépendant des dépenses d'urgence », a déclaré M. Mitsuhiro.

Avec ce nouveau décaissement, il s'agit du deuxième achat au titre de l'IFR en faveur du Gabon depuis le début de la pandémie. Ce qui porte à 299,61 millions $ (près de 166 milliards de FCFA) l'aide totale apportée par le FMI au Gabon au titre de l'IFR.

Sylvain Andzongo

Accord annoncé entre la CEMAC et la France pour passer du CFA à l'ECO

Selon des investisseurs internationaux qui se sont confiés à l’Agence Ecofin, des officiels camerounais leur ont annoncé que la CEMAC a trouvé un accord avec la France pour abandonner le Franc CFA au bénéfice de l’ECO.

« La CEMAC et la France ont conclu un accord pour passer du CFA à l’ECO ». C’est l’annonce que des officiels camerounais ont fait la semaine passée à des investisseurs internationaux, avec quelques précisions : tout comme le processus qui est mené dans la zone jumelle de l’UEMOA, la nouvelle monnaie serait toujours liée à l’Euro sur la base d’une parité fixe mais les Français ne figureraient plus dans les instances monétaires sous régionales.

Une légère différence cependant, le rapatriement des réserves hors du compte des opérations du trésor public français ne serait pas acté, comme c’est le cas pour l’UEMOA, mais la CEMAC n’aura plus l’obligation d’effectuer cette consolidation des réserves de change en France. « A nos demandes de précisions, les autorités camerounaises ont nuancé leur propos en déclarant que c’était une option, et que pour le moment, c’est le statu quo qui prévalait en matière de coopération monétaire » a indiqué la source de l’Agence Ecofin, sous le couvert d’anonymat car les discussions sur ce sujet n’étaient pas publiques.

Cette nouvelle information est très proche de ce qu’ont rapporté il y a quelque peu, des sources proches de la BEAC, la banque centrale de la CEMAC. Selon ces dernières, le dossier qui a été confié à la BEAC sous la supervision de l’Union Monétaire d’Afrique Centrale (UMAC) en novembre 2019, serait déjà complètement bouclé, et n’attend plus que la signature du président camerounais Paul Biya, en sa qualité de président en exercice de la CEMAC.

« Nos amis de l’UMOA ont pris la décision de créer l’ECO. Mais naturellement l’ECO fait écho en Afrique centrale. Nous sommes en train de négocier… Donc ce dossier est en cours » avait confié Daniel Ona Ondo, président de la commission de la CEMAC, lors d’une visite effectuée le début février 2020 au président Ali Bongo à Libreville au Gabon. Il confirmait déjà l’existence de tractations effectives autour du CFA de la CEMAC.

La prudence des leaders de la CEMAC quant à l’annonce au grand public du plan de réforme de la coopération monétaire est compréhensible. Le processus dans la zone UEMOA est aujourd’hui dans l’impasse, tiraillé entre plusieurs paramètres. Il y a tout d’abord une pression des opinions publiques africaines pour que soit arrêtée sans autre forme de procès, cette coopération monétaire qui est comprise comme une « servitude monétaire ». Il y a ensuite la volonté affichée de la France de garder l’initiative sur la question monétaire dans ses ex-colonies d’Afrique subsaharienne. Pour cela, le processus à son niveau prend la forme d’un passage en force.

Il y a enfin le Nigéria, puissance pétrolière et économique d’Afrique. Bien que n’ayant aucune alternative à proposer pour garantir la stabilité monétaire, son président Muhammadu Buhari ne souhaite pas voir le processus de la création de l’ECO, la monnaie commune de la CEDEAO, envahi par des parties prenantes étrangères. Une adoption de l’ECO par la zone CEMAC viendrait s’ajouter à la colère qu’il a exprimée récemment, à l’endroit de ses collègues francophones de l’UEMOA.

Cette position du Nigéria trouve d’ailleurs un écho favorable auprès de certains leaders de la CEMAC, comme le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. « Nous avons abordé cette question qui consiste à nous libérer de notre partenaire monétaire, car nous sommes déjà une sous-région capable de se prendre en charge sur ce plan » avait-il déclaré le 22 novembre 2019 lorsqu’il quittait le sommet extraordinaire des chefs d’Etats de la CEMAC qui s’est tenu à Yaoundé. Il a confirmé cette position un mois plus tard, alors qu’il était en visite de travail en Côte d’Ivoire.

Pour d’autre leaders comme le président congolais Denis Sassou Nguesso, « c'est une question dont on parle partout, y compris dans la presse. Mais c'est un point sensible qu'il faut aborder avec responsabilité ».

La responsabilité du Cameroun finalement sera importante sur le dossier. En plus de présider la CEMAC, le pays en est la première économie et détient les plus importantes réserves de changes sur le compte des opérations. Il n’est pas certain que Yaoundé souhaite se retrouver dans un nouveau conflit avec le grand voisin nigérian.

Idriss Linge

Total Gabon vend à Pérenco le terminal du Cap Lopez et des participations dans 7 champs matures pour 195 milliards FCFA

Pour un montant compris entre 290 et 350 millions de dollars (161,6 et 195,1 milliards de FCFA), Total Gabon cède à Perenco Oil & Gas Gabon, ses participations dans sept champs matures en mer, ainsi que ses intérêts et le rôle d’opérateur dans le terminal pétrolier du Cap Lopez, apprend-on dans un communiqué rendu public ce 30 juillet par l’entreprise pétrolière française. Un accord a pour cela été signé entre les deux structures. Il ne reste plus que l'approbation des autorités gabonaises

La production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon dans les actifs à céder s’est élevée à environ 8000 barils par jour pour l’année 2019. Ces actifs sont les champs de Grondin, Gonelle, Barbier, Mandaros, Ginelle, Pageau et Hylia en plus du Cap Lopez.

« Dans le contexte pétrolier actuel volatile, cette transaction permet à Total Gabon d’une part de se concentrer sur ses principaux actifs opérés afin d’en tirer le meilleur parti et d’autre part d’assurer la pérennité du terminal du Cap Lopez en permettant la consolidation des volumes de deux acteurs majeurs au Gabon au sein d’un même terminal, » a déclaré Nicolas Terraz, président du conseil d’administration de Total Gabon.

Présent au Gabon depuis plus de 80 ans dans le domaine de l’exploration-production, Total rassure qu’elle reste engagée comme acteur de l’industrie pétrolière du pays. Et continuera de ce fait à mettre en œuvre toutes les actions pour maximiser la valeur de ses pôles de production opérés d’Anguille-Mandji et de Torpille-Baudroie-Mérou.

Sandrine Gaingne

Après une suspension, Setrag annonce la reprise des circulations de trains sur l'ensemble du réseau ferroviaire gabonaise

Après une suspension de près de 48h du fait d’un déraillement d'un train de marchandises, la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) annonce ce 30 juillet, la reprise du trafic sur l’ensemble du réseau ferroviaire du pays.

L’entreprise indique qu’une équipe de secours a achevé ce jour, les travaux du rétablissement de la voie ferrée. « Le train voyageur n°433 au départ d’Owendo prévu le jeudi 30 juillet à 17h 30, partira exceptionnellement à 18h 30. Les trains de voyageurs au départ de Franceville et les trains de marchandises circuleront conformément aux heures habituelles », affirme la Setrag.

A la suite du déraillement du train marchandises n°7102 survenu le 28 juillet, aux environs de 22h, entre les gares de Mbel et d’Oyan au km 111+700, Setrag a momentanément suspendu le trafic. Le bilan fait état de 9 wagons chargés déraillés sur environ 72 mètres et 11 wagons citernes posés sur les rails. Aucun blessé et aucune perte en vie humaine n’ont été enregistrés.

Filiale de la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog), la Setrag gère les opérations de l’unique réseau ferré du pays, sur un linéaire de 648 kilomètres reliant Franceville à Libreville.

S.A.

Olam Palm Gabon veut se lancer dans la production d’agrocarburants, de graisses et de margarine

Olam Palm Gabon, filiale locale contrôlée majoritairement par le groupe singapourien Olam international, a l’intention d’étendre ses activités en dehors de la production de l’huile de palme et l’hévéa.

Dans la journée du 29 juillet, le ministre de l’Economie et de la relance, Jean-Marie Ogandaga, a présidé à Libreville, une séance de travail réunissant les représentants du ministère des Hydrocarbures et les responsables de la société Olam Gabon. Selon le peu d’informations qui a fuité au cours de cette réunion, les parties en présence ont examiné « les conditions préalables au démarrage du projet d’investissement dans la production d’agrocarburants, de graisses et de margarine soumis par Olam Palm Gabon au gouvernement ». Sans plus de détails.

Olam Palm Gabon, est une joint-venture (60/40) avec la République du Gabon, dans le cadre d'un plan de soutien au développement de l'économie agricole pour élargir l'économie gabonaise, réduire les importations alimentaires, créer des emplois et lutter contre la pauvreté.

L’entreprise revendique le statut de plus grand producteur durable d’huile de palme sur une superficie totale de concession de 202 000 ha constituée de près de 50% (99 000 ha) de forêts, de zones humides et de savanes à haute valeur de conservation.

Olam Palm Gabon exploite deux moulins à huile de palme et une usine de broyage de palmiste s'approvisionnant à 99,99% en grappes de fruits frais provenant de ses propres plantations, ainsi qu'une raffinerie d'huile comestible.

Sylvain Andzongo

Setrag suspend son trafic ferroviaire suite au déraillement d’un train marchandise

En raison du déraillement d’un train marchandise entre les gares de Oyan et Mbel dans la nuit du 28 juillet 2020, la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag), a suspendu « momentanément » la « circulation de tous les trains », annonce la direction générale de cette structure dans un communiqué.

La Setrag soutient que des dispositions ont déjà été prises pour des passagers qui avaient déjà embarqué au moment de l’incident. « Le train N°212 parti de la gare de Franceville, le mardi 28 juillet 2020 à 18h, aura pour terminus la gare d’Oyan où les passagers emprunteront des bus de transport mis à leur disposition pour rejoindre les principales artères de Libreville », expliquent les responsables de l’entreprises. Ces derniers précisent qu’une compensation de 50% de réduction pour les voyageurs de ce train sera appliquée pour l’achat du prochain billet de train, toutes destinations confondues.

Filiale de Comilog (Compagnie minière de l'Ogooué), la Setrag gère les opérations de l’unique réseau ferré du pays et ses 648 kilomètres de chemins de fer reliant Franceville à Libreville.

SG

374 cas de Covid-19 confirmés sur trois sites pétroliers des provinces de Ngounié, Moyen-Ogooué et Ogooué-maritime

Trois sites pétroliers situés dans les régions de la Ngounié, du Moyen-Ogooué et l’Ogooué-maritime sont fortement touchés par le coronavirus. Selon des informations communiquées ce 28 juillet 2020 par le ministre de la Santé publique, Guy Patrick Obiang, 374 personnes ont été testées positives à la Covid-19 sur ces différents sites. Ce sont des personnes qui y travaillent et qui y vivent avec leur famille. « Nous avons enregistré 125 cas positifs dans la province de l’Ogooué-maritime, dans le Moyen-Ogooué 168 cas et dans la Ngounié et plus précisément à Mandji 81 cas positifs », a-t-il indiqué.

Face à cette situation, des dispositions ont été prises par les autorités pour limiter la circulation de la pandémie dans ces zones et renforcer le dispositif local de prise en charge sanitaire, selon le ministre de la Santé publique.

Dans cette optique, une équipe de techniciens spécialisés a été dépêchée de Libreville pour appuyer l’équipe médicale locale.

Le Gabon envisage d'ouvrir le capital de l’Office pharmaceutique national au privé

Le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé le 27 juillet à Libreville, une séance de travail sur le projet d'autonomisation et de modernisation de l'Office pharmaceutique national (OPN).

L’équipe du projet a présenté deux options au membre du gouvernement. La première est la transformation de l'OPN en société d'intérêt national sous la forme de société anonyme avec possibilité d'ouverture du capital au privé. La seconde est la délégation par l'OPN du service public marchand d'achat et d'approvisionnement des médicaments à un opérateur créé sous la forme d'une société anonyme.

Pour l’heure, Guy Patrick Obiang Ndong n’a pas indiqué quelle option sera finalement retenue. Mais, ses services expliquent qu’il est question à terme de permettre à l'OPN d'assurer l'approvisionnement des structures sanitaires publiques et privées sur toute l'étendue du territoire national. Ceci à travers la mobilisation des ressources additionnelles pour financer l'achat des médicaments, la gestion efficace des médicaments dans les structures sanitaires et la mise en place d'un système pérenne d'approvisionnement et de gestion du médicament dans les structures sanitaires.

L’OPN situé dans la zone industrielle d’Oloumi (5ème arrondissement de Libreville) avait été victime d’un incendie en mai 2017. Deux entrepôts de produits pharmaceutiques avaient été consumés par les flammes.

Sylvain Andzongo

La compagnie aérienne gabonaise Afrijet Business Service obtient la certification IOSA

L'aviation civile gabonaise informe que la compagnie Afrijet Business Service vient d’obtenir la certification IOSA, un label délivré à la suite d’un audit conduit par l’Association internationale des transporteurs aériens (IATA).

Le système d’évaluation IOSA couvre essentiellement huit aspects liés à la sûreté des opérations aériennes : organisation corporative et systèmes de gestion ; opérations de vol ; régulation des vols ; ingénierie et entretien des aéronefs ; opérations en cabine (maintenance des compétences équipages); services au sol ; activités de fret et sûreté opérationnelle. La certification IOSA est valide pour deux ans à compter de la date de début de l’audit.

« Nous sommes heureux de rejoindre le groupe des 43 opérateurs africains certifiés IOASA (parmi lesquels 25 compagnies nationales). IOSA est bien entendu pour nous un gage d’amélioration du niveau de sécurité, mais c’est aussi un sésame pour nouer des alliances commerciales panafricaines et au-delà, au bénéfice des passagers gabonais », a déclaré Marc Gaffajoli, DG d’Afrijet, dont les propos sont rapportés par l’Agence nationale de l’aviation civile.

Sylvain Andzongo