Le Nouveau Gabon

Selon l'Onusida, la RDC va approvisionner le Gabon en ARV pour faire face à la pénurie

La directrice du programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles, Dr. Raïssa Okouyi Ndong Assapi, confirme dans les colonnes du quotidien pro gouvernemental L’Union, la rareté des molécules d’antirétroviraux (ARV) pour les malades vivant avec le VIH du Gabon.

Face à cette situation, assure Françoise Ndayishimiye, la directrice de l’Onusida au Gabon, la République démocratique du Congo (RDC), est disposée à approvisionner le pays en ARV.

«On nous a annoncé que la RDC est sur le point d’envoyer des médicaments utilisés par 20 000 personnes vivant avec le VIH/ SIDA au Gabon.», assure-t-elle dans la presse locale.

Selon ses explications, c’est l’Organisation mondiale de la santé qui devrait assurer la transaction dont les frais, notamment l’achat et le transport des médicaments, doivent être remboursés par le Gabon dans de meilleurs délais.

Il y a peu, les autorités gabonaises ont lancé un appel en direction de leurs partenaires dans la lutte contre cette pandémie en vue de l’approvisionnement en ARV pour 38 000 malades.

Malgré le déblocage des fonds liés à cette opération en février dernier, les autorités sanitaires du pays, citées par la presse locale, assurent que les fabricants indiens des antirétroviraux consommés au Gabon, éprouveraient des difficultés à livrer les produits dans de meilleurs délais.

Du coup, le pays puise dans ses stocks de sécurité afin de satisfaire les besoins des personnes vivant avec le VIH.

«Ce qui serait intéressant pour le Gabon, c’est d’appliquer les recommandations de l’Onusida qui conseille de commander des stocks pour une année et d’avoir un stock de sécurité de plus de trois mois.», suggère Françoise Ndayishimiye.

Le secrétaire général du ministère de la Santé, Guy Patrick Obiang, qui confirme l’imminence d’une pénurie d’ARV, se veut rassurant en indiquant qu’une solution palliative est en train d’être trouvée. En attendant, poursuit-il, les médecins doivent prescrire des molécules de substitution.

Pour Françoise Ndayishimiye, si l’alerte permet de rechercher rapidement des solutions, il ne faut cependant pas alarmer les patients.

PcA

Le gouvernement somme China state de reprendre les travaux de la route PK 12-PK105

La réunion d’évaluation des différents chantiers relatifs à la réalisation des infrastructures routières a permis au chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekale, et au ministre des Travaux publics, Arnaud Calixte Engandji, de faire le point de certains projets en cours d’exécution.

Entre autres sujets évoqués au cours de cette séance de travail, la situation des voiries des communes de Libreville, Owendo et Akanda, l’état d’avancement des travaux du tronçon PK12-PK105, à l’arrêt depuis quelques mois, et la remise sur pied des régies des travaux publics.

Concernant les travaux du tronçon PK12-PK105, qui sépare Libreville de la localité de Kango, province de l’Estuaire, et dont les travaux sont suspendus depuis quelque temps, le ministre des Travaux publics a annoncé leur reprise dans les huit prochains jours par la société chinoise China State Construction Engeneering Corporation (CSCEC).

D’après Arnaud Calixte Engandji, aucune raison contractuelle ne permettait l’arrêt desdits travaux. Aussi la société chinoise doit-elle, sous huitaine, reprendre ces travaux qui permettront de fluidifier le trafic sur la nationale N°1.

Le chronogramme d’exécution des travaux de la route PK12-PK105, confiés à CSCEC, prévoyait lors de la signature du cahier des charges, en juillet 2018, la livraison du premier tronçon en décembre 2018.

Les travaux, étalés sur 22 mois, soit jusqu’en 2020, devaient être livrés par étape, selon l’Agence nationale des grands travaux d’infrastructures (ANGTI). « Les livraisons de tronçons routiers se feront progressivement pour arriver à terme aux 22 mois où la route sera complètement livrée », rappelait l’ANGTI en juillet dernier.

PcA

Grève des régies financières : perte sèche de 8 milliards Fcfa en moins d’une semaine

C’est le porte-parole du M 23, la coalition des syndicats des régies financières, Judicaël Mbadinga Bissagou, qui en a fait l’annonce lundi dernier à Libreville. D’après lui, le mouvement d’humeur engagé jeudi dernier a déjà sevré les caisses de l’Etat de 8 milliards Fcfa.

Face à la gravité de la situation, le gouvernement a décidé d’ouvrir les négociations dès jeudi prochain avec les partenaires sociaux, en vue d’arrêter cette saignée.

«Le Premier ministre ouvrira les négociations jeudi prochain avec l’ensemble des partenaires sociaux. Nous sommes disposés à prendre part à cette rencontre.», indique le syndicaliste.

L’ouverture de cette concertation avec les syndicats fait suite à la suspension des travaux menés par la tutelle et certains leaders syndicaux en vue de trouver une issue aux préoccupations des régies financières.

Les régies financières ont décidé d’entrer en grève du fait de la non-application par le ministre du Budget des résultats d’une précédente négociation. Aussi, ont-ils décidé de paralyser les activités du port d'Owendo. Toutes choses qui ont conduit le Premier ministre à reprendre en main le dossier en vue de mieux coordonner les réponses qui seront adressées à cette question lors de la rencontre de jeudi prochain.

PcA

La Guinée équatoriale accueille les Assemblées annuelles 2019 de la Banque africaine de développement

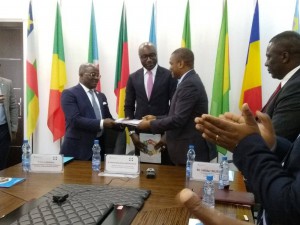

La Guinée équatoriale abritera les prochaines réunions annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) en juin 2019. Cette décision intervient à la suite de la signature d'un mémorandum d'accord entre l’institution et la Guinée équatoriale.

C’était en marge des réunions consultatives régionales entre la Banque et ses actionnaires africains, tenues à Abidjan du 25 février au 1er mars 2019, en présence de Lucas Abaga Nchama (photo), ministre des Finances de la Guinée équatoriale.

Ces réunions annuelles se tiendront du 11 au 14 juin 2019 dans la capitale du pays, Malabo. Selon le coordonnateur général du Comité technique national chargé des réunions annuelles, Bernardo Abaga Ndong, « Le gouvernement et le peuple de Guinée équatoriale sont prêts et attendent avec impatience d'accueillir l'événement phare de la Banque africaine de développement en 2019 ».

Avant d’ajouter que : « Nous sommes déterminés à faire des assemblées annuelles dans notre pays un succès retentissant qui renforcera certainement notre prestige national, car un événement rassemblant plus de 3 000 participants n’est pas une mince affaire ».

Pour ce faire, un aide-mémoire sur l'état de préparation du pays pour accueillir l'événement a été signé le 27 février 2019. S'exprimant lors de la signature, André Basse, chef du protocole de la BAD, qui a signé au nom de la Banque, a félicité le pays hôte pour son engagement en faveur du succès des assemblées annuelles. Elles sont retournées sur le sol africain, cette année, après leur tenue en Corée et en Inde.

Le thème des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, cette année, est : « L’intégration régionale » - l'une des cinq priorités stratégiques de la Banque, connue sous le nom de « Grandes 5 » : (Allumer et alimenter l’Afrique, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de la vie des peuples d’Afrique).

Quelque 3 000 participants sont attendus à Malabo, notamment des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des décideurs, des groupes de la société civile, des dirigeants d'organisations internationales et des chefs d'entreprise des Etats membres du Groupe de la Banque.

Stéphane Billé avec la BAD

Selon Bernardin Mve Assoumou « Le nouveau code pétrolier se veut plus attractif avec un cadre favorable à l’investissement et à la recherche pétrolière… »

Comment redynamiser le secteur pétrolier gabonais ?

Les éléments de réponse à cette problématique viendront certainement avec la promulgation du nouveau code des hydrocarbures dont le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres le 26 février dernier en attendant son adoption par le parlement.

A la faveur d’un échange avec la presse ce weekend, le directeur général des hydrocarbures, Bernardin Mve Assoumou (photo), est revenu sur les conditions qui ont milité à la révision de l’actuelle loi sur les hydrocarbures, ainsi que les grands enjeux et attentes charriés par ce nouveau texte.

« L’actuel texte adopté en 2014 n’a pas répondu à toutes les attentes placées en lui. Par contre, la nouvelle loi, très compétitive, se veut à la fois contextuelle, compétitive sur toute la chaîne de valeurs du secteur des hydrocarbures », a-t-il d’emblée indiqué.

A propos des innovations du nouveau texte, Bernardin Mve Assoumou a précisé que la première innovation est relative au nombre de matières sur lesquelles il porte. Aujourd’hui ce sont sept matières qui régissent ce nouveau cadre contre cinq auparavant.

En effet, il prend désormais en compte, la fiscalité sur le gaz naturel, le contenu local et les meilleures pratiques en matière de transparence et de bonne gouvernance, toutes des dispositions qui n’existaient pas avant.

De manière spécifique, le directeur général des hydrocarbures précise également que le contrat de partage, par ailleurs principal contrat des hydrocarbures sera réaffirmé.

« Mais, cette réaffirmation ouvre désormais les portes à plusieurs possibilités. Notamment celles de renouvellement des permis d’exploitation existants dans le cadre des conventions d’établissement pour tenir compte des spécificités techniques des zones concernées ; de mener des activités d’exploitation dans une zone convenue ; de renégocier les termes contractuels en cas de découverte marginale », précise ledit texte.

Au-delà de ces possibilités, il y aura également la création de la convention d’exploitation pour l’exploitation des découvertes marginales, des champs marginaux et des champs matures ainsi que du titre pétrolier y afférent (permis d’exploitation).

« La création du contrat de services de production d’hydrocarbures et du titre pétrolier y afférent (autorisation exclusive d’exploitation) et l’augmentation de la durée de l’autorisation exclusive d’exploration (huit ans), et de l’autorisation exclusive de développement et de production (trente ans pour le pétrole brut et 35 ans pour le gaz naturel) », constituent tout aussi de réelles avancées de ce nouveau code.

Quant à la fiscalité de droit commun, le nouvel instrument offre un dispositif très incitatif, indique-t-il. Il remet à plat le système fiscal en vigueur, avec la suppression, de l’Impôt sur la société dans la part d’hydrocarbures revenant au contractant et son inclusion dans la part revenant à l’Etat dans le cadre du contrat de partage ; sur la survivance de l’impôt sur les sociétés dans les conventions d’établissement dont les taux varient entre 47 et 76 %.

Dans le même temps, il accorde des exonérations sur les plus-values de cession d’intérêts pétroliers découlant d’un contrat d’hydrocarbures durant la première phase d’exploration, ainsi que sur l’impôt, sur les dividendes, ou revenus des capitaux mobiliers des contractants et leurs maisons mères conformément au droit commun.

Pour ce qui est de la spécificité au secteur pétrolier, dans le nouveau code, l’Etat a opté pour un réduction et encadrement des taux de la redevance minière proportionnelle. Pour la zone conventionnelle, cette réduction est comprise entre 7 et 15 % pour le pétrole, et entre 5 et 10 % pour le gaz.

Quant à la zone offshore profond et très profond, la réduction est comprise entre 5 et 12 % pour l’huile et entre 2 et 8 % pour le gaz. Par ailleurs, la réduction des taux de la redevance minière proportionnelle est à égale ou supérieure à 7 % pour le pétrole et 4 % pour le gaz pour les zones conventionnelles, et 5 % pour le pétrole et 2 % pour le gaz lorsqu’il s’agit de la zone offshore profond et très profond.

Le dispositif prévoit également la suppression de la participation de l’Etat au capital de l’opérateur. Il prévoit aussi la réduction de sa participation aux opérations à 10 % au minimum. Dans le même temps, la participation de la GOC s’élève désormais à 15 %.

Le nouveau code fait aussi apparaître un abaissement de la 1re tranche de partage de la production (40 % pour la zone conventionnelle et 45 % pour la zone offshore profond et très profond). A cela s’ajoutent, le relèvement du plafond de récupération des coûts pétroliers de 70 à 75 % (pétrole brut) ; 80 à 90 % (gaz naturel) et l’insertion d’un « Uplift » en cas de consommation de biens et services locaux.

Contrairement au code actuel, le nouveau dispositif met également en exergue la fiscalité sur le gaz naturel. Ainsi, le taux de la redevance minière proportionnelle des zones conventionnelles est compris entre 5 et 10 % ; et pour les zones offshore profond et très profond, il va de 2 à 8 %. Quant au plafond de récupération des coûts pétroliers, il est compris entre 80 et 90 %.

Le contenu local qui ne figure pas dans l’actuel code est désormais pris en compte. Il prévoit l’insertion des notions de champs matures et champs marginaux destinés en priorité aux entreprises autochtones ; l’implication des opérateurs dans les actions de développement économique et social des localités abritant leurs activités et enfin, l’incitation des opérateurs à l’utilisation des prestations locales.

S’agissant de la responsabilité sociale des entreprises, le nouvel instrument maintient la remise en état des sites (RES), la provision pour investissements diversifiés (PID) ainsi que celle des investissements dans les hydrocarbures.

Le biocarburant fait également son entrée dans ce nouveau code. Notamment avec l’insertion d’un cadre juridique relatif au développement de l’activité de biocarburant dans l’aval pétrolier et l'institution d’une autorisation d’addition.

Il en est de même des pratiques de transparence et de bonne gouvernance. L’Etat institue désormais des mécanismes permettant la promotion des pratiques de bonne gouvernance en conformité avec les normes internationales et les lois anti-corruption.

Selon M. Mve Assoumou, ce code a été élaboré avec la collaboration du Fonds monétaire international (FMI), l’université de Houston, reconnue pour son expertise, toutes les parties prenantes de la chaîne de valeurs du secteur pétrolier national, mais aussi et surtout, en tenant compte des réalités et des expériences sous-régionales et continentales.

Stéphane Billé

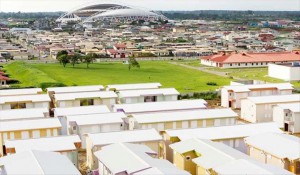

Le vice-président de la République sollicite Sinohydro pour boucler le projet de 3800 logements sociaux au Gabon

Pierre Claver Maganga Moussavou a profité de la présence dans son cabinet des responsables de la société Sinohydro, venus prospecter la possibilité de réaliser la construction du barrage hydroélectrique de Tchibanga, au travers de leur partenaire Delamore & Owl, pour exposer certains projets prioritaires chers aux autorités gabonaises.

Il s’agit en premier de la construction de 3800 logements sociaux à travers le pays, plombée depuis des années. Le projet abandonné par les prestataires, constitue l’une des priorités des autorités dans leur volonté d’offrir un accès démocratique au logement sur l’étendue des neuf provinces du pays aux populations.

En attendant la réponse de la partie chinoise, le vice-président de la République a également présenté aux opérateurs chinois le projet de construction des universités dans les neuf provinces du pays. Aussi entend-il voir ces futurs partenaires du Gabon s’engager dans la construction de ces infrastructures universitaires.

PcA

Delamore & Owl Group, partenaire du chinois Sinohydro, intéressé par la construction du barrage de Tchibanga

Delamore & Owl Group, partenaire du chinois Sinohydro, intéressé par la construction du barrage de Tchibanga

Le projet de construction du barrage hydroélectrique de Tchibanga, province de la Nyanga, sud du Gabon, intéresse le groupe de sociétés Delamore & Owl Group, partenaire du groupe chinois Sinohydro, spécialisé dans la réalisation d’infrastructures énergétiques, rapporte la presse locale.

Les responsables de cette entreprise ont rencontré, en fin de semaine dernière, le vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavou, en compagnie de leur partenaire chinois, en vue de lui présenter leur offre pour la réalisation de ce projet.

D’une puissance de 45 mégawatts, le coût de construction de cette infrastructure est estimé à 80 milliards FCFA et permettra à la province de la Nyanga de disposer d’un taux d’électrification avoisinant les 95%.

L’entreprise qui a déjà réalisé ce type de projet en Côte d’Ivoire, selon son représentant Afrique Mory Konate, cité par la presse locale, entend mettre à profit son expertise pour inciter les autorités gabonaises à lui faire confiance pour le barrage de Tchibanga.

PcA

Un Catalogue national des transformateurs des produits agricoles désormais disponible au Gabon

Conçu par la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon (FENATAG), le Catalogue national des transformateurs agricoles du Gabon donne une vue d’ensemble du travail réalisé par le gouvernement gabonais et le bureau sous-régional de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en matière de développement du secteur agricole gabonais.

La cérémonie de sa remise officielle s’est déroulée le 28 février 2019, au siège du Bureau sous-régional de la FAO à Libreville. C’était à la faveur d’une cérémonie à laquelle prenaient part le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation chargé du programme Graine, Biendi Maganga Moussavou, et son collègue du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, David Mbadinga, ainsi que le Coordonnateur du Bureau sous-régional FAO Afrique centrale, Hélder Muteia.

Ce document, indique-t-on, est l’émanation de la matérialisation du savoir-faire de ses membres. Il permet également au grand public ainsi qu’aux institutions d’apprécier la richesse des produits transformés au Gabon et d’avoir une meilleure connaissance du travail réalisé par la FENATAG. Il constitue enfin un outil de promotion et de sensibilisation pour intéresser plus de femmes aux métiers et enjeux de la transformation agricole et les inciter à se fédérer.

Par ailleurs, le Catalogue national des transformateurs agricoles s’inscrit dans l’optique de la contribution de la FENATAG à la lutte pour l’autosuffisance et la sécurité alimentaires. Tout comme il constitue une réponse concrète au processus de diversification de l’économie gabonaise, avec une sérieuse option pour l’autonomisation des femmes et des jeunes démunis.

Selon Hélder Muteia, le travail abattu par la FENATAG est louable. « Aujourd’hui, la FENATAG permet aux nombreuses femmes, actrices des filières agricoles, de se retrouver au sein d’un cadre propice au développement de leurs activités, de mutualiser leurs efforts pour faire connaitre leurs produits et finalement de devenir des agro-entrepreneurs à succès », a-t-il déclaré. Avant de continuer : « Ce catalogue montre aux yeux du monde la volonté de la FAO et du gouvernement gabonais de travailler main dans la main, afin de développer le secteur agricole ».

Pour le ministre de l’Agriculture, « Ce catalogue témoigne à suffisance de l’évidence de la production des produits agricoles gabonais transformés ‘’Made in Gabon’’. Ce qui constitue un grand motif de satisfaction ainsi qu’un grand pas vers la sécurité alimentaire du pays. Il est donc important de multiplier ce genre d’initiatives avec d’autres acteurs, afin que le label Gabon soit de plus en plus visible ».

Il convient également, a-t-il ajouté, « d’œuvrer en faveur de la levée des barrières douanières sous-régionales, afin que le Gabon puisse, sans difficulté, approvisionner le marché de la CEMAC. Cela, grâce tout simplement à la mise en application des accords de libre circulation des biens ».

Pour le ministre du Commerce, « La publication dudit catalogue est assurément une des actions majeures du plan de développement stratégique 2018-2022 élaboré par la FENATAG avec l’appui de la FAO - laquelle vise à mieux se faire connaitre du grand public - mais également une augmentation attendue de son chiffre d’affaires global, pour sortir durablement de la pauvreté ».

Dans le cadre de la couverture commerciale de ses produits « Made in Gabon », la FENATAG a sollicité le soutien et l’accompagnement du ministre du Commerce pour que celle-ci soit effective aussi bien sur le plan national que sous-régional.

Faut-il le rappeler, la réalisation de ce catalogue a été, en partie, grâce à l’appui du bureau sous-régional de la FAO, du ministère de l’Agriculture ainsi que celui des PME et PMI.

Stéphane Billé

La Caisse de stabilisation et de péréquation déplore les ventes parallèles de cacao vers le Cameroun

Lors de la grande campagne d’achat de cacao déroulée à Bitam, province du Woleu-Ntem, nord du Gabon, le 28 février 2019, la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab), a déploré les ventes parallèles de ce produit de base par les planteurs gabonais au Cameroun.

Du fait de ces exportations à la sauvette, la Caistab n’a pu récolter que 20 tonnes de fèves de cacao.

«On aurait pu faire mieux que les 20 tonnes si certains planteurs n’allaient pas brader leurs produits au Cameroun. C’est l’une des difficultés que nous rencontrons. Aujourd’hui, les planteurs ne comprennent pas que le cacao soit subventionné par l’Etat et que l’argent avec lequel nous les payons nous vient du Trésor.», regrette Nadine Benga de la Caistab, citée par la presse locale.

D’après ce cadre, ces ventes parallèles prospèrent à cause des retards observés dans le décaissement des subventions allouées aux planteurs. Face à la longue attente, ils préfèrent se tourner vers le Cameroun où, malgré les faibles prix, ils bradent leur production.

«L’Etat finit par payer même s’il existe des lenteurs administratives.», rassure-t-elle.

PcA

Pour garantir un meilleur cadre de vie aux populations, le gouvernement réorganise les textes sur l’environnement et la protection de la nature

C’est à la faveur du conseil des ministres du 26 février dernier que le ministre des Forêts et de l’Environnement a soumis au gouvernement, le texte qui réorganise la Direction générale de l’environnement et de la protection de la nature.

Entre autres objectifs visés par ce nouveau texte qui prendra la forme d’une loi le moment venu, la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel en adéquation avec la nouvelle vision du gouvernement en matière d’environnement et de protection de la nature ainsi que la conservation du milieu naturel.

La future loi vise également l’organisation de la surveillance de l’environnement, la prévention et la lutte contre les pollutions et nuisances de toute sorte, quelles que soient leurs origines (particuliers, équipements agricoles, commerciaux ou industriels).

Ce nouvel arsenal réglementaire vise en fin de compte à garantir aux populations urbaines et rurales du Gabon, un meilleur cadre de vie et surtout, une meilleure application de la loi. C’est pourquoi il est prévu un déploiement plus dynamique des équipes de la direction générale de l’environnement et de la protection de la nature sur le terrain.

PcA