Le Nouveau Gabon

Au premier semestre 2018, le montant des crédits accordés par les banques et les établissements financiers du Gabon s’est élevé à 646,85 milliards FCFA

L’évolution des engagements bancaires au Gabon a connu une contraction de 26,25 %, entre le 2ème semestre 2017 et le 1er semestre 2018, selon un rapport la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC).

A la fin du premier semestre 2018, révèle cette institution financière, les sept banques et les trois établissements financiers en activité dans le pays ont octroyé 23 014 nouveaux prêts, dont 18 101 crédits à court terme (78,65%), 4 854 signatures à moyen terme (21,09%), 31 dossiers à long terme (0,14%) et 28 dossiers de crédit-bail (0,12%).

L’enveloppe globale de cette cagnotte s’est élevée à 646,85 milliards contre 877,03 milliards FCFA, six mois auparavant.

En outre, selon la BEAC, le recul global de l’activité de crédit se justifie par la morosité de la conjoncture macroéconomique au Gabon.

La majorité des nouveaux crédits octroyés au cours du 1er semestre de l’année écoulée a bénéficié essentiellement aux entreprises privées du secteur productif, dont la part globale s’élève à 421,5 milliards FCFA, soit près de 62,31% de l’enveloppe globale, répartie entre les grandes entreprises (58,13%) et les petites et moyennes entreprises (3,18%).

Quant aux crédits octroyés aux particuliers, dont le nombre de dossiers est de loin le plus important (95,84%), ils ne représentent que 5,76% de la valeur totale des nouveaux concours.

Les autres bénéficiaires, en l’occurrence les autres personnes morales autres que les grandes entreprises et les PME ainsi que l’administration publique ont bénéficié du reste de l’enveloppe (31,93%).

Il est également à noter que l’offre de crédit au Gabon est essentiellement le fait des banques. Car, elles concentrent près de 99,36 % du volume total des financements bancaires, tandis que les établissements financiers, spécialisés dans le crédit-bail, ne représentent que 0,64 % du marché.

Stéphane billé

Changements climatiques : Ali Bongo a mobilisé deux millions de dollars durant son mandat à la tête du CAHOSCC

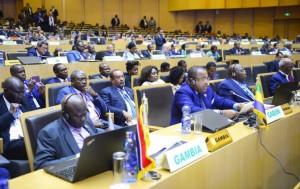

Deux ans après avoir succédé au président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi à la tête du Comité des chefs d’Etat et de gouvernement africains sur les changements climatiques (CAHOSCC), le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, présente son bilan à ses pairs du continent.

Par la voix de Tanguy Guillaume Gahouma Bekale, secrétaire permanent du Conseil national climat (CNC), par ailleurs conseiller spécial du chef de l’Etat, Ali Bongo décline les axes qui ont sous-tendu sa vision stratégique à la tête de cette instance.

Ainsi le secrétaire permanent du CNC indique qu'il a axé son action sur la consolidation des acquis et le renforcement des initiatives continentales sur le climat, la mise en place d’une stratégie de financement et de mobilisation des ressources et le maintien de la cohérence entre les principaux organes africains de lutte contre les changements climatiques.

De plus, sur les 30 initiatives et projets africains, le chef de l’Etat durant son passage à la tête du CAHOSCC a mis l’accent sur certaines priorités, dont le fonctionnement régulier du comité et la meilleure cohérence des organes.

Le président de la République du Gabon a également pour plus d’efficacité, rationalisé les initiatives afin de prioriser le développement de celles qui ont le plus d’impact sur l’ensemble du continent.

Il s’agit de l’Initiative sur les énergies renouvelables, l’Initiative d’adaptation pour l’Afrique, la Commission du Sahel, la Commission du Bassin du Congo et la Commission des Etats insulaires.

Toutes ces initiatives ont permis à Ali Bongo de mobiliser deux millions de dollars en deux ans afin de booster l’initiative africaine.

Dans la même veine, le président gabonais a levé 500.000 dollars en faveur de l’Initiative d’adaptation africaine, au titre de la contribution du Gabon.

« Il a mis en place un plan de mobilisation de fonds d’urgence pour répondre aux besoins de financement des initiatives et des commissions », indique Tanguy Guillaume Gahouma Bekale.

PcA

PricewaterhouseCoopers va aider le gouvernement à mieux calculer ses recettes pétrolières

Le gouvernement gabonais veut d’abord compter sur ses ressources propres avant d’actionner les leviers de la mobilisation financière extérieure. Aussi le pays qui tire l’essentiel de ses ressources du pétrole, entend-il maximiser la collecte des recettes issues de l’exploitation de l'or noir par un nouveau mode de calcul.

Pour y parvenir, les autorités ont fait appel au cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) qui va aider le gouvernement à disposer d’une meilleure visibilité sur les prévisions de recettes de l’or noir.

« Nous sommes dans la mise en œuvre d’une actualisation de mobilisation de ressources pétrolières. Price est ici pour faire un travail de collecte des données avant de nous produire un modèle actualisé de calcul de recettes pétrolières.», confie le ministre de l’Economie Jean-Marie Ogandaga cité par la presse locale.

La presse locale rapporte que la refonte du modèle de calcul des recettes pétrolières au Gabon constitue pour le gouvernement, un outil essentiel pour la détermination et le suivi de la politique de gestion des finances publiques.

Dans cette opération, PwC qui a été sélectionné au terme d’un appel d’offres international, va travailler en partenariat avec un associé français, Laurent Saint Martin, en vue d’affiner les prévisions de recettes pétrolières, apporter plus de certitude et d’assurances dans la visibilité future de celles-ci.

« L’objectif est d’aider le gouvernement à évaluer ses recettes pétrolières d’une manière rigoureuse avec de très bonnes prévisions. C’est un outil très important dans plusieurs pays que nous devons réactualiser et construire avec le gouvernement gabonais. Cet aspect-là est fondamental pour améliorer la visibilité des recettes et du modèle pétrolier au Gabon.», assure Laurent Saint Martin, associé français de PwC.

PcA

Le Gabon fait le point sur les réformes engagées dans le cadre du Plan de relance économique

Où en est le gouvernement avec le programme des réformes initiées dans le cadre du Plan de relance de l’économie (PRE). C’est dans le but de dresser le bilan de toutes ces initiatives que le gouvernement gabonais se trouve, depuis ce 15 février 2019 et ce, jusqu’au 17 février 2019 dans la localité du Cap Estérias, au Nord de la capitale, Libreville, à la faveur d’un nouveau séminaire gouvernemental.

Placé sous le thème, « Amplifier la dynamique de la transformation économique et sociale », le séminaire a pour objectif de faire le point des mesures prises dans le cadre de la PRE et de mener une réflexion sur les stratégies à mettre en œuvre pour accélérer le rythme de leur mise en place.

Selon des sources proches du comité d’organisation, cette rencontre permettra en outre, à chaque département ministériel de faire le point sur les avancées obtenues au niveau de leurs administrations respectives.

Le PM, Julien Nkoghe Bekale (photo) et son équipe devront également s’approprier la feuille de route établie par le chef de l’Etat, Ali Bongo. Laquelle feuille de route, place le bien-être et les préoccupations des populations au cœur de l’action gouvernementale.

Au niveau du ministère du Budget et des Comptes publics, le volet « Maîtrise de la dépense publique et optimisation des recettes », a particulièrement occupé une attention particulière. Il est à noter que ce séminaire intervient après ceux de Franceville en 2014, de la Pointe Denis en 2015 et de septembre 2017.

Stéphane Billé

Le FMI apporte son appui sur l’élaboration de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme au Gabon

Dans le cadre de l'assistance technique et du renforcement des capacités d'élaboration de la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT), le Fonds monétaire international (FMI) par son Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique centrale (AFRITAC centre), envisage d'organiser un atelier au profit de la direction générale de la Dette, du 25 février au 8 mars 2019 à Libreville.

Cette mission sera conduite par le conseiller résident en gestion de la dette, Chaker Soltani et les experts du FMI, Gregory Horman et Jean-Luc Steylaers.

Selon AFRITAC centre, la mission vise à assister les autorités compétentes à finaliser une SDMT globale et efficace ainsi qu’à renforcer les capacités des structures de gestion de la dette afin de maîtriser l’utilisation de l’outil SDMT.

Il s’agira également, souligne le directeur général de la Dette, Hugues Mbadinga Madiya (photo), de mettre en œuvre et d’assurer le suivi de la stratégie de la dette et d'actualiser la SDMT au fil du temps.

En outre, l’équipe de la mission fournira également des conseils et un appui aux autorités pour l’amélioration de leur SDMT actuelle.

Stéphane Billé

Le Gabon recherche des investisseurs dans la filière pêche et aquaculture à Bilbao

Le Gabon veut dynamiser sa filière pêche et aquaculture. Après les experts marocains rencontrés à Naïrobi en fin d’année dernière en marge de la Conférence de haut niveau sur l’économie bleue durable, cette fois, c’est à Bilbao en Espagne que les autorités gabonaises vendent la destination gabonaise pour ce qui concerne le développement de l’industrie piscicole et aquacole.

Le ministre de la Pêche et de la Mer, Prisca Koho-Nlend, a saisi la tribune du Salon international de l'industrie de la pêche, de l'aquaculture et de l’agroalimentaire, pour présenter aux investisseurs de cette filière présents à cet événement, le potentiel et les opportunités d’affaires dont regorge le pays.

Selon le ministre, en dépit de la contribution marginale du secteur au PIB du pays, soit 1,5%, la filière pêche et aquaculture reste un marché ouvert pour des investisseurs étrangers.

D'après le quotidien pro gouvernemental L'union, elle a assuré les investisseurs de tout le soutien du gouvernement si jamais ceux-ci choisissaient la destination Gabon.

«Je puis vous assurer que si mon invitation trouve en vous un écho favorable, les facilités prévues par le gouvernement, dans le cadre du Plan de relance économique, seront accordées aux entreprises qui feront le judicieux choix de nous accompagner dans ce partenariat gagnant-gagnant.», assure-t-elle aux investisseurs présents à cet événement.

PcA

Source:presse locale

Le PNUD prospecte des sites pour la production de bioénergie au Gabon

L’implantation d’un projet pilote de bioénergie au Gabon vient de connaître une nouvelle avancée. Une équipe du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Gabon, a séjourné dans le département du Komo Kango, province de l’Estuaire afin d’identifier un site en vue du lancement dudit projet.

Celui-ci consiste en la récupération des déchets agricoles et forestiers au Gabon pour la production d’une énergie durable. Il est en fait question de transformer les déchets agroforestiers en briquettes de charbon écologique, destinées à des installations de cuisson et à la production d’électricité dans les ménages de l’arrière-pays.

A terme, le PNUD vise à travers ce projet, la valorisation de la biomasse, la réduction des gaz à effet de serre, la réduction de la coupe des bois pour des usages domestiques, le gaspillage des déchets non utilisés issus de l’exploitation forestière, diversifier les sources de revenus des populations.

Pour l’heure, des emblavures ont déjà été réalisées sur une superficie de 42 hectares de champs devant produire la matière première pour le projet pilote. A côté de cela, il y a également les cultures familiales appartenant aux champs de 70 familles de la localité, auxquels s’ajoutent des troncs de bananiers ou encore des coques de noix.

« La biomasse inutilisée résultant des activités agricoles est donc importante.», explique une présidente de coopérative.

PcA

Le gouvernement va consacrer 10% du budget de l’Etat à la santé, cette année

Cette année, la santé des populations du pays recevra plus d’attention des autorités, aux côtés de la protection sociale, de l’éducation, de la formation et de l’emploi des jeunes.

D’après le gouvernement, 10% du budget de l’Etat, soit plus de 200 milliards FCFA, sera ainsi consacré au renforcement des formations hospitalières, la construction de nouveaux dispensaires et l’acquisition de nouvelles cliniques mobiles, entre autres.

En plus de la réhabilitation, de la construction et des efforts fournis par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale, le gouvernement entend combler le déficit en infrastructures sanitaires et apporter plus de soins de qualité aux populations.

Dans la Loi de finances 2019, rapporte la presse locale, le gouvernement prévoit, pour faire face aux besoins en ressources financières, la mise en place d’un « mécanisme de financement basé sur la performance pour améliorer la qualité des soins dans les formations sanitaires ».

PcA

Selon Nalletamby Stefan : « l’écosystème financier de l’Afrique centrale est en voie de renforcement. »

A la faveur du troisième dialogue régional sur le secteur financier pour l'Afrique centrale, récemment organisé par la banque africaine de développement (BAD) et Making Finance Work for Africa à Libreville au Gabon, Nalletamby Stefan (photo), Directeur du département financier à la BAD s’est confié à notre rédaction. Lecture…

Au terme d’intenses et houleux échanges sur le secteur financier pour l'Afrique centrale, vous avez certainement pu dresser un bilan de l’écosystème financier de la région, notamment sur les atouts du marché des capitaux. Quels sont les principaux points scrutés au cours de cette rencontre ?

Nalletamby Stefan : effectivement, nous avons fait un examen des problématiques auxquelles est confronté le secteur financier de l’Afrique centrale. Nous avons ainsi passé en revue, l’état des réformes en cours dans les secteurs financiers et identifier les domaines et actions prioritaires ainsi que les instruments financiers et les Institutions de financement du développement qui peuvent renforcer le financement de l'économie réelle de la sous-région.

Alors, comment se présente le marché des capitaux dans cette zone ?

L’écosystème financier de l’Afrique centrale est en voie de renforcement. Tout d’abord, je salue le fait qu’il ait eu la fusion des bourses. Ensuite, tout le travail qui est en train d’être entrepris par les Etats est très prometteur. Car, le marché des capitaux est très indispensable au système financier. Certes, ce n’est pas la solution, mais plutôt un élément qui contribue au mécanisme de financement des économies. Il s’ajoute aux services des banques et autres établissements financiers non bancaires.

Autrement dit, tout va bien ?

Pas du tout, il y a encore quelques éléments de ce chainon qui manquent. Une chose est sûre, ils viendront avec le temps. Mais, le plus important je pense, est qu’il y a vraiment eu une dynamique positive dans les discussions et on sent qu’il y a une véritable volonté d’avancer. Et donc je suis assez confiant.

Ce d’autant plus que la BAD et tous les partenaires du développement sont aux côtés de l’Afrique centrale, pour faire avancer les choses, au profit du secteur réel. Parce que l’objectif du secteur financier, c’est d’être au service du secteur réel.

Comparée à l’Afrique de l’Ouest et australe, à quel niveau se situe l’Afrique centrale ?

Il ne faudrait pas parler de niveau. Parce la question n’est pas là. Les questions qu’il faut plutôt se poser sont celles de savoir, si qu’aujourd’hui, les Etats africains sont satisfaits du financement de nos économies à travers le système financier ? Est-ce que le système financier met suffisamment de ressources à la disposition de la sous-région pour développer ses économies ?

Et selon vous ?

La réponse est oui parfois, très peu ou partiellement. En général, ce n’est jamais non. Le plus important est qu’il ne faut pas voir le problème en termes de « nous par rapport aux autres ». Par contre, la question est celle de savoir si nous avons suffisamment des moyens financiers pour développer nos économies.

Quel est votre constat ?

Pour l’instant, ils ne le sont pas. Ils le sont partiellement mais pas complètement. Ceci dit, il faut qu’on aide à l’amélioration des mouvements des capitaux dans la région, que l’argent reste ici et qu’il soit recyclé ici.

Alors que préconisez-vous ?

C’est très simple. Pour que les capitaux restent ici, il faut qu’il y ait des opportunités d’investissements localement. Il faut qu’on puisse faire rentrer et sortir l’argent etc. Choisir entre l’immobilier, une valeur mobilière, ou investir dans la terre etc. Il y a donc toutes sortes d’options de pan de l’économie qu’on peut exploiter. Malheureusement, pour l’heure, on ne les a pas encore.

Il y a également la partition que les journalistes doivent jouer. Ce sont des choses qu’il faut développer. En effet, pour cette initiative, les journalistes doivent jouir d’une bonne culture financière pour prendre part aux échanges financiers afin de mieux relayer l’information financière.

Pensez-vous qu’ils ne la possèdent pas ?

En réalité les pays francophones n’ont pas cette culture autant que les pays anglophones. Ce n’est qu’un constat. Donc à nous de voir, comment on peut remédier à cette situation. Donc il faut mettre en place, des institutions financières et que les hommes qui y travaillent soient suffisamment outillés pour que la finance soit réellement au service de l’économie.

Quel bilan l’on peut dresser au terme de cette rencontre ?

Je pars d’ici très satisfait. Dans ce sens que, les discussions menées ici à Libreville vont nous aider à réfléchir dans notre stratégie d’accompagnement des pays de la zone Afrique centrale. Surtout, sachant qu’il n’y aura pas un traitement spécial ou de faveur au profit de la sous-région, de l’Afrique centrale. Mais plutôt, des produits qu’on essayera de développer plus spécifiquement, au même titre que pour les autres régions.

En clair, l’idée c’est d’être sûr qu’on peut, au travers du système financier, soutenir des économies nationales le mieux possible, au regard de leurs structures et de leurs besoins.

Cela, tout simplement parce qu’elles sont différentes les unes les autres. Donc, elles n’auront pas les mêmes besoins au niveau des choix de financement et des modalités de financement.

Propos recueillis par Stéphane Billé

Le Gabon et le Cameroun présentent le succès de leurs programmes agricoles nationaux respectifs au Congo

A l’occasion d’un forum sur la promotion des économies rurales en Afrique centrale, co-organisé du 12 au 14 février à Brazzaville (Congo) par la Banque africaine de développement (BAD) et le Bureau international du travail (BIT), le Cameroun et le Gabon ont partagé leurs expériences respectives dans le domaine agricole.

M. Kouam du ministère camerounais en charge de l’Agriculture (Minader), a présenté un exposé sur le Projet d’intégration de l’enseignement et de la formation agricole rurale dans les établissements scolaires (Piefares). Il est financé par le budget d’investissement public. « Les objectifs poursuivis par le Piefares sont d’intégrer l’enseignement et la formation agricole et rurale dans les établissements scolaires du Cameroun.», a indiqué M. Kouam.

Les résultats à long terme escomptés par le projet camerounais sont, entre autres, la publication de cinq textes réglementaires régissant l’intégration de l’enseignement et la formation agricole dans les établissements, l’opérationnalisation de 656 enseignants et 500 acteurs de la chaîne de supervision pédagogique dans le domaine de l’enseignement et de la formation agricole. 2 000 écoles sont accompagnées dans la création des jardins et vergers scolaires.

Citant une étude de l’Union européenne, le représentant camerounais a indiqué que, seulement 0,3% de jeunes au Cameroun au stade postscolaire choisissent de faire carrière dans le secteur de l’agriculture, sans doute parce qu’ils n’y ont pas été préparées et sensibilisés. Raison pour laquelle, le gouvernement camerounais a mis en place une politique visant à inculquer aux jeunes, la culture des métiers agricoles pendant leur cursus préscolaire et scolaire.

Pour sa part, Calixte Mbeng, coordinateur général du projet « Gabonaise de réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés » (Graine) a partagé l’expérience du partenariat public-privé entre l’Etat gabonais et le Singapourien Olam. Le programme Graine a été lancé le 22 décembre 2014. Ledit programme est destiné à créer plus de 20 000 emplois dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Depuis le début du projet, Olam a développé au Gabon, un peu plus de 16 000 hectares de plantations agro-industrielles. Les productions des membres des coopératives sont rachetées par la Société gabonaise de transformation agricole et développement rural (Sotrader). Cette dernière retient à la source, le montant qu’elle a investi dans la création de la plantation. Le programme est prioritairement destiné aux jeunes gabonais âgés de 21 ans au moins, désireux de se lancer dans un projet de coopérative agricole durable.

Sylvain Andzongo, à Brazzaville