Le Nouveau Gabon

Selon le FMI, la RCA aura la meilleure croissance en 2019 en zone Cemac

Avec un taux de croissance estimé à 4,3 % cette année, la République centrafricaine occupera le haut du pavé de la création de l’activité économique, rapporte la presse locale.

Ce pays verra ainsi ses activités augmenter, en dépit de la hausse de la facture des importations de pétrole ; mais la hausse des exportations de bois d’œuvre et la vente de diamants stockés compenseront les coûts. Ce qui, selon le FMI, devrait aider le pays à faire face à la conjoncture défavorable.

Le pays qui vit un conflit armé, depuis des années, devance ainsi ses voisins communautaires, à l’instar du leader sous-régional qu’est le Cameroun qui arrive derrière avec un taux de croissance de 3,8%.

Après la récession de 2016, le Tchad qui vit une reprise des activités va générer une croissance de 3,5%, tandis que le Fonds table, pour ce qui concerne le Congo et le Gabon, sur un taux de croissance de 2%.

Le seul pays en récession de l’espace communautaire, la Guinée équatoriale, continuera avec une croissance négative qui a dégringolé à -7,7%.

PcA

Le gouvernement veut mettre en place de nouvelles réformes pour le développement des infrastructures

Pour poursuivre le développement de son potentiel infrastructurel avec pour objectif l’amélioration du cadre de vie des Gabonais et l’accroissement de la participation du secteur à l’économie nationale, le gouvernement gabonais entend mettre en place des réformes institutionnelles et structurelles. Au travers d’une feuille de route qui, selon le gouvernement comprend des projets prioritaires et indispensables tels que la création mais aussi la réhabilitation d’infrastructures de transport, de santé, de télécommunication, de formation et d’énergie.

Il est question d’impliquer davantage le secteur privé à la construction des routes économiques, des ports, des chemins de fer, des hôpitaux, des écoles, des centrales hydro-électriques, etc.

Pour y parvenir la stratégie consiste à enclencher la réforme des instruments dédiés au développement des infrastructures, à savoir l’Agence nationale des grands travaux d’infrastructures et le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon.

Cela, souligne-t-on au sein du gouvernement, « permettra d’optimiser les capacités de l’Etat dans la maîtrise d’ouvrage et l’accompagnement des bailleurs disposés à travailler avec le Gabon.»

La deuxième condition fixée par le gouvernement est liée au maintien des «bons partenaires», comme la société française Colas et l’entreprise chinoise CRBC dont les réalisations confirment leur savoir-faire dans le domaine des infrastructures.

PcA

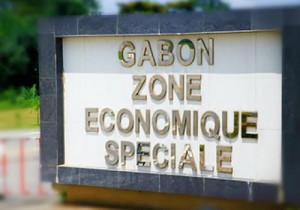

La zone économique spéciale de Nkok a déjà créé 3 600 emplois au 30 septembre 2018

Au 30 septembre 2018, la zone économique à régime privilégié de Nkok a créé 3 600 emplois, dont 65% reviennent à des nationaux, et 35% à des non nationaux, renseigne le ministère de l’Economie.

Le profil des travailleurs révèle que la plupart a un âge qui varie entre 18 et 35 ans tandis que 68% sont composés de la tranche comprise entre 26-35 ans.

Les hommes constituent le gros des effectifs avec 67%, alors que les femmes bien que réputées plus productives, constituent les 33% restants. Ces deux tranches occupent des postes de manœuvres, terrassiers, scieurs, menuisiers, coliseurs ou encore cubeurs, des soudeurs et des électromécaniciens locaux qui eux, représentent environ 5% de postes.

On a également des cadres tels des superviseurs techniques, assistants administratifs, comptables, voire ingénieurs Qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE).

Selon l’autorité administrative de la zone, Gabriel Ntougou, la zone qui exporte une moyenne mensuelle de 521 containers, soit le tiers des exportations nationales, consomme une moyenne annuelle 720 000 m3 de flux de bois par an, dont 400 000 m3 sont transformés et exportés par l’ensemble des entreprises de cette filière.

De plus, 7 000 tonnes de fer y sont transformées chaque année pour 200 milliards de Fcfa d’investissements directs étrangers attirés à juin 2018.

PcA

Source:ministère de l'Economie

La BDEAC fait sa mue

La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) a récemment procédé à l’adoption des statuts et des textes portant la stratégie globale de son financement. C’était à la faveur de l’Assemblée générale, tenue le 16 janvier dernier, à Brazzaville, indique la presse locale.

Ces nouvelles dispositions, indique-t-on au sein de l’institution financière sous-régionale, s’inscrivent dans le cadre des réformes, validées par les chefs d’Etat des pays membres de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cémac), lors du sommet d’octobre dernier, à N’Djamena, au Tchad.

Pour le ministre tchadien des Finances, par ailleurs, président sortant de l’Assemblée générale de la BDEAC, Allali Mahamat Abakar, « ces réformes visent à mettre la BDEAC aux standards internationaux, pour qu’elle réponde aux attentes et aux besoins de nos économies actuellement en souffrance ».

Il a également estimé que l’adoption de ces textes consacre la relance des bases de la réforme de cette institution communautaire. Et dans cette même optique, il a été mis en place des comités d’audit, de paiement des salaires et de crédit de la BDEAC.

Pour sa part, le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze, en sa qualité de président entrant de l’Assemblée générale de la BDEAC, a rappelé « la nécessité de renforcer les performances de cette banque en charge du financement des projets de développement communautaire ».

Selon lui, « La BDEAC a un rôle essentiel, notamment en cette période particulière qui est celle d’une crise économique dans la CEMAC. Elle peut aider les Etats à financer un certain nombre de projets d’infrastructures et d’intégration, dont nous avons besoin pour relancer la croissance ». Avant de conclure qu’« Il faut tout faire pour que l’action qui va être menée soit celle de plus d’efficacité ».

Pour rappel, la BDEAC a tenu son conseil d'administration à Brazzaville, le 24 septembre dernier. C’est au cours dudit conseil que ces importantes réformes portant sur le renouvellement des textes de la Banque, dans la perspective d'un nouveau départ, ont été adoptées.

Stéphane Billé

Selon l’ANPI, 1556 entreprises ont été créées en un an grâce au guichet unique

Depuis le 15 janvier 2018, date d’inauguration du guichet unique de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI) par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, 1 556 entreprises ont été créées par des nationaux, assure la directrice générale, Nina Alida Abouna (photo).

La création de ces entreprises est la conséquence du démantèlement des procédures, de la simplification et de la fluidification des formalités au sein du guichet unique de l’investisement.

La nouvelle a été rendue publique par la directrice générale de l’ANPI, lors de la journée de l’investisseur dénommée «Talk-ANPI», célébrée le 16 janvier dernier au sein de ce guichet d’investissement.

Il était question, assure la DG à la presse locale, de présenter l’impact de ce guichet d’investissement au public et d’esquisser les perspectives.

«Nous avons le lancement des études de compétitivité des filières qui sont organisées avec la présence des gouverneurs des différentes provinces pour une cohérence au niveau du développement territorial.», assure-t-elle.

A côté, les conseillers économiques du Gabon dans les différentes ambassades et les administrations en contact avec les investisseurs suivront des formations qui permettront de renforcer leurs capacités d’approche des entrepreneurs dans le cadre du module de formation «J’accompagne mon investisseur».

PcA

Pascal Houangni Ambourouet : le nouveau code des hydrocarbures est bouclé à 90%

Le ministre du Pétrole et des hydrocarbures, esquisse le bilan des deux années déjà passées à la tête de ce département ministériel, aborde dans un entretien avec le quotidien pro gouvernemental, le climat social au sein du secteur pétrolier, les nouvelles orientations stratégiques de valorisation de la filière ainsi que la situation du nouveau code des hydrocarbures.

Quel bilan faites-vous de votre action à la tête du ministère du Pétrole au bout des 24 derniers mois ?

En termes de bilan, nous pouvons retenir les efforts que nous avons consentis pour apaiser le climat social à travers l’instauration d’un dialogue permanent au sein du ministère et dans l’industrie, notamment l’ONEP (Organisation nationale des employés du pétrole), principal interlocuteur. C’est pour nous un impératif au regard de la grogne sociale dans le secteur au moment de notre nomination. Pour le chef de l’Etat, l’apaisement du secteur était une exigence pour permettre à l’industrie de travailler sereinement à la relance dudit secteur plombé par la crise du marché pétrolier.

Qu’est-ce qui a été fait concrètement ?

Nous nous sommes employés sans répit à ramener l’accalmie dans les sociétés agitées par les grèves telles que Shell Gabon, Maurel&Prom, ESS Gabon, Addax et plus récemment encore Total Gabon. Je pense qu’aujourd’hui, chacun peut observer les efforts qui ont été consentis par le ministère du Pétrole pour ramener la sérénité dans le secteur au moment où nous observons une certaine embellie dans la commercialisation des bruts gabonais. Aussi avons-nous en ligne avec les orientations du président de la République, élaboré un plan de redéploiement du secteur principalement axé sur l’implémentation d’une équipe d’intégration de haute facture capable de relever les défis du secteur, la conduite du changement, afin de mettre en place des outils de gestion à même de mieux appréhender les contraintes de la volatilité du marché pétrolier mondial, ainsi que la formation des ressources humaines pour le renforcement des capacités des personnels et l’innovation à travers le biocarburant et l’intégration de la filière gaz en vue de diversifier le secteur.

Au regard de la tendance baissière des chiffres de la production nationale, s’achemine-t-on vers la fin de l’ère pétrolière au Gabon ?

On peut observer qu’en 2018, la production nationale avoisine les 71 millions de barils soit 9,72 millions de tonnes métriques. Ce chiffre correspond à une situation de déclin de la production par rapport au pic enregistré en 1997. C’est pourquoi le département ministériel dont j’ai la charge, a élaboré et mis en œuvre un plan stratégique d’exploitation et de valorisation durable de cette matière première.

Ce plan s’articule autour de deux orientations majeures adoptées comme guide de l’action gouvernementale à mener au cours des cinq prochaines années, savoir renforcer la dynamique d’ouverture sur le marché mondial et le développement des partenariats afin de stimuler la promotion du domaine pétrolier libre et le développement des découvertes d’hydrocarbures.

Parallèlement à ces travaux de recherche pétrolière dont les résultats prennent plusieurs années avant d’être connus, nous encourageons le redéveloppement des champs matures et la mise en production des découvertes de petites et moyennes tailles. A cet effet, et à titre d’illustration, au cours de l’année 2018, nous avons enregistré la mise en production des champs tels Tortue (BWE), ainsi que Assewe et EOV (Perenco).

A l’évidence, l’activité pétrolière demeure la principale source de revenus de l’Etat et a encore de beaux jours devant elle. Au titre de l’année 2018, les recettes pétrolières se situent à 450 milliards Fcfa pour les neuf premiers mois de l’année.

Quel est aujourd’hui la contribution du secteur pétrolier dans la réussite du plan de relance de l’économie ?

Je puis aisément vous décliner le principal apport sectoriel du ministère du Pétrole au PRE à travers le document de redéploiement stratégique 2017-2022 du secteur pétrolier élaboré par le département des hydrocarbures. Ce document, outre les réformes structurelles axées principalement sur la révision du code des hydrocarbures, est un véritable catalyseur de la relance du secteur. Sur le plan social, nous avons élaboré un nouveau modèle économique de gestion du Fonds pour le développement des communautés locales, basé sur la notion d’avantage comparatif théorisée par l’économiste David Ricardo.

De quoi s’agit-il concrètement ?

Nous jugions l’utilisation de ce fonds inappropriée face aux défis économiques et sociaux des communautés puisque nous consentions de gros investissements sans réelle valeur ajoutée économique. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement entend diversifier et décentraliser l’économie du pays afin de créer les conditions d’une croissance durable et inclusive sur toute l’étendue du territoire national et générer une véritable économie locale dans les zones aussi bien urbaines que rurales du pays.

Ledit modèle vise à financer la création d’espaces entreprenariaux autour des zones d’exploration et d’exploitation pétrolières afin de permettre la croissance économique rurale grâce à la qualité de formation opérationnelle donnée aux populations notamment dans le domaine de l’agro-business. C’est la raison pour laquelle, nous avons pris attache avec le Centre Songhai, notre partenaire technique sur ce projet, afin de nous accompagner à mettre en place des solutions alternatives permettant aux populations de ces zones, de se prendre en charge par l’entrepreneuriat agricole ; tout cela dans une logique de développement intégral.

En effet, le modèle économique prôné par le Centre Songhai, permet le développement holistique des secteurs (agriculture, élevage, pisciculture), secondaire (unités de transformation industrielles et semi-industrielles), et tertiaire (marketing, commercialisation des produits bio et communication). Ainsi, nous avons procédé à la signature d’un partenariat public-privé qui prévoit qu’avec l’assistance de Songhai et l’appui technique du ministère de l’Agriculture, nous transformions économiquement ces zones rurales proches des espaces d’exploration et d’exploitation pétrolière au Gabon.

Le ministère du Pétrole a porté en 2018, un projet phare à savoir la refonte du code des hydrocarbures. Où en est-on aujourd’hui ?

Toutes les étapes relatives à l’entrée en vigueur de ce code sont bouclées à 90% ; c’est-à-dire les contributions des acteurs du secteur, les débats entre les experts du ministère et les partenaires nationaux et internationaux, la relecture et la validation de l’Université de Houston ainsi que le cabinet Poulain choisis comme partenaires techniques. Toutes ces avancées ont permis la communication de Cape Town sur l’effectivité prochaine du code.

Il convient tout de même de relever qu’en tant que projet transversal entre différentes entités gouvernementales et le Parlement, les navettes législatives sont en cours et le Parlement pourra adopter en loi, le présent code révisé avant la promulgation par le chef de l’Etat. La loi ainsi promulguée, permettra assurément au regard de tous les efforts d’assouplissement et d’attractivité consentis, de renouer avec la signature de contrats d’hydrocarbures qui fait défaut depuis 2014, année de publication de la loi pétrolière en vigueur.

Quels sont les résultats attendus ?

Comme résultats attendus, le nouveau code permettra aux opérateurs installés de conduire de nouveaux projets de prospection pétrolière sur l’ensemble du bassin sédimentaire. Il facilitera par ailleurs, la réalisation d’investissements directs étrangers sous forme de nouvelles acquisitions de blocs pétroliers. Ensuite, il permettra la diversification durable de notre économie en y introduisant des secteurs porteurs tels que l’exploitation des ressources gazières et les biocarburants.

A titre de résultats directs escomptés, nous pouvons espérer une meilleure contribution du secteur des hydrocarbures à la formation du PIB au travers de nouvelles découvertes commerciales. Au titre de résultats indirects, il y a lieu d’espérer une augmentation de l’offre globale d’emplois sur le plan national, dopée par un secteur des services pétroliers plus dynamique. Tout cela au profit d’une préférence nationale.

Enfin, comme autres éléments positifs, la refonte de la loi pétrolière permettra de disposer d’un code des hydrocarbures plus flexible et attractif pour les acteurs de l’industrie, d’améliorer le cadre contractuel des relations Etat/industrie pétrolière, de rassurer les opérateurs pétroliers de l’existence d’une administration saine et dynamique, de faire la promotion du bassin sédimentaire à travers l’assouplissement des règles d’accès et d’ouvrir notre pays au marché international, grâce aux avantages offerts par un cadre juridique, économique et fiscal plus attrayant.

PcA avec l'Union

Pour Daniel Ona Ondo, 2019 est l’année de relance en zone Cemac

Après une année marquée par la fin de l’errance de la Commission, la libre circulation avec le passeport biométrique déjà effectif dans quatre pays, la fusion des deux places boursières de Libreville et de Douala, la réussite du Programme de réformes économiques et financières de la Cemac (Pref-Cemac) et l’évolution du taux de croissance de la Cemac, le président de la Commission, Daniel Ona Ondo (photo),a estimé que «2019 est une année de relance pour la Cemac».

Comme challenge, l’espace communautaire devra procéder au redémarrage du Programme économique régional (PER), à l’arrêt pour des raisons de conjoncture défavorable.

Les autorités communautaires devront également assurer la préparation scrupuleuse de la réunion des ministres de la Zone Franc, rédiger un opuscule sur la crise en zone Cemac et préparer par anticipation une feuille de route pour le nouveau président en exercice.

PcA

Gabon : la BAD table sur des projections à court terme de croissance de 3,4 % en 2019 et en 2020

Sous l’impulsion du secteur non pétrolier (agriculture, mines et industrie), et de la diversification progressive de la base productive de l’économie, la Banque africaine de développement (BAD) table sur une reprise de l’économie gabonaise en 2019 et 2020. C’est ce qu’indiquent ses Perspectives économiques de l’Afrique 2019, publiées ce jour,

Au niveau de la demande, les exportations (+6,3 %) et l’investissement (+3,0 %) seront les principaux facteurs de croissance, indique ce document. L’inflation devrait rester faible, à 2,3 % et 2,5 % en 2019 et 2020 respectivement. Tandis que les soldes budgétaire et courant devraient aussi s’améliorer.

Mais pour ce faire, prévient l’institution financière panafricaine, « une bonne gestion du budget et des flux de trésorerie sera importante afin d’éviter le problème récurrent de l’accumulation d’arriérés externes, qui affecterait négativement la solvabilité du pays».

Dans le secteur pétrolier, la baisse de la production, au cas où de nouveaux champs n’entrent pas en production, constitue également un facteur de risque important, vu l’importance du secteur pétrolier.

Comme pour les autres pays de la CEMAC, trois principaux défis seront à relever pour le Gabon. Il s’agit du faible niveau des réserves; de la faiblesse de l’activité économique et de la protection des groupes vulnérables.

En termes de conseils, la BAD appelle à rester aligné sur les efforts coordonnés des pays de la CEMAC et de poursuivre la consolidation budgétaire, sécuriser les dépenses prioritaires et poursuivre les réformes visant à améliorer le climat des affaires et la gouvernance. Cela, afin de stimuler la croissance et la diversification de l’économie, en partenariat avec le secteur privé.

Stéphane Billé

La BEAC table sur un taux de croissance réel oscillant autour de 3,2 % en 2019 en zone Cémac

Sous l’effet de l’évolution favorable des cours du pétrole, prévue entre 2019 et 2021, et ce, en dépit d’une détérioration prévisible des termes de l’échange, à moyen terme, plusieurs facteurs pourraient influencer l’évolution de l’activité économique dans la Cémac.

C’est ce que révèle le rapport du dernier Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) pour l’année 2018, tenu le mois dernier, à Yaoundé.

Selon les termes dudit rapport, deux facteurs seront déterminants pour le cadre macroéconomique de la sous-région. Il s’agit de la mise en œuvre des mesures de politiques économiques dans le cadre du Programme des réformes économiques et financières (PREF-CEMAC) et des programmes avec le Fonds monétaire international (FMI), et le rétablissement progressif de la situation sécuritaire au Cameroun (Nord-ouest, Sud-ouest et Nord) et en RCA.

Par ailleurs, le démarrage de la production de nouveaux champs pétroliers au Congo et au Tchad en 2019, contribuerait à l’amélioration du niveau du PIB pétrolier, même si la production commencerait à décliner en 2021.

Au regard de tous ces marqueurs, le CPM table sur un taux de croissance réel de l’activité oscillant autour de 3,2 % en 2019, et 3,5 % en 2020 et 2021, contre 1,5 % en 2018, grâce principalement aux performances du secteur non pétrolier.

Stéphane Billé

Julien Nkoghe Bekale s’installe à l’immeuble du 2 décembre

La passation de charges entre Emmanuel Issoze Ngondet et Julien Nkoghe Bekale a eu lieu le 16 janvier, dans les locaux de la Primature.

Le Premier ministre sortant n’aura pas été trop disert sur son bilan à la Primature depuis le 2 octobre 2016. Mais il a tenu à féliciter le nouveau Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale qui, selon lui, a tous les atouts pour réussir cette exaltante mission au service des Gabonais.

Bien qu’il réserve au chef de l’Etat le soin d’apprécier son passage à la tête du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet a indiqué que son bilan parle pour lui sur certains plans.

« Sur le plan politique, il y a le dialogue politique sous la houlette du chef de l'Etat, et les élections. Sur le plan économique, le Plan de relance de l'économie et toutes les réformes entreprises », a-t-il laissé entendre.

Le nouveau chef du gouvernement a rendu hommage à son prédécesseur pour le travail abattu pendant son séjour à la Primature. Son action s'inscrira donc dans la stricte continuité.

Le secrétaire général du gouvernement, Jonas Lola Mvou, à l’issue de la cérémonie, a transmis les dossiers au nouveau patron de l'administration gabonaise.

PcA