Le Nouveau Gabon

Initiative d’adaptation pour l’Afrique : Ali Bongo milite pour la relance du mémorandum de Paris

Sous l’égide du gouvernement gabonais, au nom du Comité des chefs d'Etat et de gouvernement africains sur les changements climatiques (CAHOSCC) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la première table ronde des partenaires de l’Initiative d’adaptation pour l’Afrique (IAA) se déroulera le 24 septembre prochain à New York, en marge de la 73ème Assemblée générale des Nations Unies.

Cette rencontre se veut une occasion pour relancer la mise en œuvre des initiatives prises pour trouver une réponse au plus grand défi de l'Afrique en matière d’adaptation. Elle permettra également de passer en revue les différentes mesures engagées pour aider à combler l'écart d'adaptation en Afrique, que les experts estiment entre 7 et 15 milliards de dollars par an, d'ici 2020, et qui augmentera par la suite.

La tenue de cette rencontre découle de la nécessité de booster l’Initiative d'adaptation pour l’Afrique. Car, indique-t-on, « bien que tous les pays africains investissent d'importantes ressources nationales dans leurs propres réponses aux changements climatiques, par le biais de leurs contributions déterminées au niveau national, il existe encore un écart important qui nécessite un soutien international en termes de financement, de développement, de transfert de technologies et de renforcement des capacités ».

Par ailleurs, l’IAA fait savoir que « chaque jour, les pays africains doivent faire face aux impacts négatifs du changement climatique sur l'agriculture, l'eau, l'accès aux ressources naturelles et des millions de personnes luttent pour s'adapter aux effets néfastes de l'érosion côtière, des inondations, de la désertification et de la dévastation causées par des phénomènes météorologiques extrêmes. Ces multiples conséquences du changement climatique font de l'adaptation la priorité de l'Afrique ».

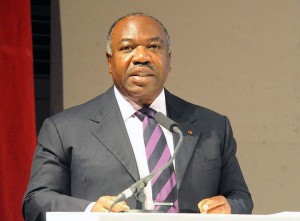

Cette table ronde témoigne de l’engagement du chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba (photo), par ailleurs coordonnateur en exercice du CAHOSCC et ardent défenseur de l'IAA, à accélérer les mesures d'adaptation au changement climatique en Afrique. Avec le PNUD, il compte mobiliser cinq millions de dollars, au cours de cette rencontre, afin de pouvoir appuyer le programme de travail triennal de l'IAA.

Car, selon lui, « L’Afrique avec ses moyens déploie sans hésiter toute son énergie pour combattre le cancer du développement moderne qu’est le changement climatique. Cela doit donc conduire nos partenaires à mobiliser sans relâche leurs efforts, conformément aux engagements continuellement répétés, mais encore insuffisamment implémentés ».

D’où son invite à tous les partenaires à rejoindre le train de la transformation pour relancer le mémorandum de Paris et transformer les mots en actes. « Car, comme je le dis depuis Paris, le coût de l’inaction sera plus important et plus lourd que celui de l’action », a-t-il déclaré.

Plus de 40 dirigeants dont Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC), Eric Solheim, Administrateur du PNUE, Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de l'Union africaine, Pierre Guislain, Vice-président de la BAD, plusieurs pays et organisations ont déjà confirmé leur participation à cette importante réunion.

Stéphane Billé

Avec 7% des importations chinoises de bois sciés au 1er trimestre 2018, le Gabon se positionne en premier fournisseur africain de l’empire du Milieu

Selon les pointages de l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT), cinq pays ont assuré, à eux seuls, 90% des importations chinoises de bois sciés, au cours du premier trimestre 2018. Le Cameroun pointe en 5ème position dans ce classement, avec 2% des importations chinoises.

Bien que le marché chinois soit devenu un véritable débouché pour les exploitants forestiers camerounais, à cause de la rudesse des conditions d’exportation du bois vers l’Union européenne (accords Flegt), le Cameroun fait moins bien que la Malaisie (4%), les Philippines (4%) et le Gabon (7%), premier exportateur africain de sciages tropicaux vers la Chine, au cours de la période sous revue.

Cependant, c’est la Thaïlande qui a le plus tiré profit de l’augmentation de 7% des importations chinoises de bois sciés au premier trimestre 2018, en pourvoyant à 72% des besoins de l’empire du Milieu, apprend-on de l’OIBT.

BRM

Des coopératives agricoles pour le développement de l’agriculture au Gabon

Dans le cadre de la lutte contre la faim et la malnutrition ainsi que la pauvreté rurale au Gabon, le bureau local de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), soutient une approche qui encourage le développement des coopératives familiales.

Selon l’organisation onusienne, ces unités agricoles constituent un appréciable levier de développement social et économique, ainsi qu’une approche qui entre dans la stratégie de développement du secteur agricole du pays.

Dans ses initiatives, le bureau local de la FAO s’intéresse également aux efforts des particuliers et des coopératives agricoles qui, au Gabon, sont généralement familiales. A ce titre, des membres du Bureau de la FAO au Gabon ont récemment procédé à la visite sur le site d’une coopérative familiale.

Situé à Ntoum, dans la province de l’Estuaire, la coopérative familiale SCOOPS-AM exploite un terrain d’environ 10 hectares, principalement consacré à l’arboriculture fruitière. L’on y retrouve environ 700 pieds de safoutiers au bord du cours d’eau qui jouxte l’exploitation, des citronniers, des papayers, de bananiers (plantains), des goyaviers, une cinquantaine de pieds de manguiers (d’Afrique de l’Ouest, d’origine locale ou du type amélioré du Cameroun – ADC), des avocatiers, des corossoliers, entre autres.

A l’équipe du Bureau de la FAO, les membres de cette coopérative ont fait savoir que le coût d’exploitation annuel reviendrait à approximativement cinq millions de FCFA (entretien de la parcelle et accessoires).

L’entreprise agricole emploie trois personnes, dont deux jeunes gabonais. « L’équipe est animée d’une passion qui permet de surmonter toutes les difficultés, même s’il est vrai que cela requiert de la persévérance. Mais à terme, l’exploitation est très rentable.», soulignent-t-ils.

Stéphane Billé

Pour réduire les coûts de production, le Marocain Cimaf veut construire une usine de clinker au Gabon

Le directeur général de la zone 5 du groupe marocain CIMAF constitué du Gabon et du Congo, Salim Kaddourri, a fait part aux autorités de l’intention du cimentier, de construire une usine de clinker au Gabon.

Il a annoncé au ministre de l’Equipement, des Mines et des Infrastructures, Christian Magnagna, l’établissement en cours d’une convention, en collaboration avec le ministère de l'Economie, portant sur le financement de ladite usine qui permettra d’augmenter la capacité de production de ciment consommé au Gabon.

Par ailleurs, la construction de cette usine de clinker contribuera à la baisse, voire la suppression des coûts d’importation de clinker, matière indispensable à la production du ciment. En dépit des perspectives positives que charrie ce projet notamment en matière de création d’emplois et d’investissements directs étrangers dans le secteur des mines, reste que pour le gouvernement, le projet a pris un énorme retard qui aujourd’hui se traduit par une pénurie de ciment dans le pays.

Pourtant, depuis 2017, la société Cimaf bénéficie sur le territoire gabonais d’exclusivité dans le marché du ciment. Ceci sur la base d’engagements pris vis-à-vis de l’Etat afin de couvrir rapidement la demande en ciment sur l’ensemble du territoire et dans la sous-région.

Mais, le gouvernement constate aujourd’hui le non-respect des engagements sociaux et techniques pris par la société lors de la reprise de la concession détenue par Cim Gabon en 2017. Toute chose qui a entraîné une flambée des prix sur le marché il y a peu, au Gabon.

PcA

Libreville accueille la cinquième édition de l’Africa Agri Forum en décembre 2018

Fort du succès de ses quatre précédentes éditions à Abidjan, l’Africa Agri Forum s’invite pour la première fois en Afrique centrale et précisément à Libreville au Gabon, les 10 et 11 décembre 2018, afin de confirmer sa vocation régionale pour le développement de l’agriculture dans les pays de l’Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest.

Placée sous l’égide du ministère gabonais de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé du programme Graine, et organisé par I-conférences en partenariat officiel avec OCP Africa, cette 5e édition sera axé sur le thème : « Transformation agricole, le défi africain », a-t-on appris auprès de I-conférences.

Plus de 400 professionnels du secteur en provenance de 30 pays, ministres de l’Agriculture, représentants gouvernementaux, bailleurs de fonds, experts internationaux, ainsi que tous les acteurs publics et privés du secteur agricole sont ainsi attendus.

Pendant ces deux jours d’activités, ils plancheront sur les défis de la transformation de l’agriculture africaine, avec un focus particulier sur les enjeux de l’investissement, du financement et des partenariats public- privé.

Pour le gouvernement gabonais, l’Africa Agri Forum 2018 est attendu avec beaucoup d’intérêts. Car, indique-t-on, il vient ainsi confirmer les grandes ambitions agricoles du pays et conforter sa vocation régionale en s’ouvrant sur l’Afrique centrale grâce à son énorme potentiel.

Selon Hassan M. Alaoui, président de I-conférences, «nous organisons l’édition 2018 à Libreville car, le Gabon a une vision agricole ambitieuse que I-conférences souhaite accompagner et partager avec les pays de l’Afrique francophone». Et d’ajouter, «le Gabon recèle un énorme potentiel agricole qui propose des opportunités d’investissement de la fourche à la fourchette».

En tant que puissance agricole régionale, le Cameroun est désigné pays invité d’honneur de l’Africa Agri Forum 2018. A cet effet, une importante délégation camerounaise représentant les secteurs public et privé est ainsi attendue à cette rencontre afin de partager avec les participants la vision stratégique de ce pays pour le développement d’un secteur agricole durable et solide en Afrique centrale.

Pour votre gouverne, Africa Agri Forum est un rendez-vous annuel des acteurs clés du développement de l’agriculture en Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale. Chacune de ses éditions constitue un précieux moment d’échanges entre gouvernements des meilleures pratiques africaines, des plans qui marchent et ceux qui n’arrivent pas à décoller. Organismes internationaux, bailleurs de fonds, gouvernements, universitaires, consultants se réunissent également autour d’Africa Agri Forum pour apporter des solutions concrètes à ce secteur vital.

Quant à I-conférences, il se veut le premier organisateur de conférences africain. A son actif, huit conférences annuelles dédiées aux secteurs stratégiques de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale.

Depuis sa création en 2005, le groupe s’est imposé comme un media interactif incontournable, un véritable passeport pour comprendre et accéder aux marchés africains.

Stéphane Billé

Selon le PNUD, le Gabon accède à la catégorie des pays à développement humain élevé

Le dernier classement du Programme des Nations unies sur l’Indice de développement humain (IDH) vient d’être publié. Le Gabon conserve son rang continental (7ème), mais recule d’une place à la 110ème position mondiale cette année.

Les indicateurs de la performance du Gabon résident dans l’amélioration du nombre d’années d’éducation dont bénéficie un adulte à l’âge de 25 ans. Alors que la moyenne mondiale est de 7 ans, celui du Gabon s’établit à 12,8 ans, bien qu’en-dessous des 17,9 ans de la Norvège, leader mondial dans le classement 2018 de l’IDH.

Pour ce qui est de l’espérance de vie, le Gabon réalise une espérance de vie de 66,5 ans. Un score qui a également tiré vers le haut l’IDH du pays qui est le deuxième en Afrique centrale après le Rwanda qui atteint une espérance de vie de 67,5 ans.

Le revenu national brut par habitant en parité pouvoir d’achat en dollar (PPA $) s’établit à 16 431 dollars par an au Gabon, d’après le PNUD cette année. Grâce à cet autre indicateur, le pays est le deuxième en Afrique centrale, derrière la Guinée équatoriale avec 19 513 dollars.

Autrefois calculé sur la base du revenu par habitant en dollar, l’espérance de vie, le niveau d’études décomposé en durée de scolarisation des adultes âgés de 25 ans ainsi qu’en durée de scolarisation pour les enfants en âge scolaire, l’IDH aujourd’hui intègre également la répartition des richesses du pays dans ses indicateurs.

PcA

Entre 2010 et 2017, le taux d’endettement global de la Cemac est passé de 12% à 50%

Dans une interview accordée à l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo (photo), fait savoir que les pays de la Cemac ont fait exploser leur niveau d’endettement en sept ans.

En fait, celui-ci est passé de 12% à 50% entre 2010 et 2017, du fait de « la faible qualité des statistiques ». Ce qui a entraîné une prise en compte erronée de l’évolution de la dette publique des Etats de l’espace communautaire.

« Nous devons surtout veiller à instaurer une autre gestion de nos ressources pétrolières qui doivent être consacrées au renforcement de l’épargne publique, à l’accélération du désendettement et au financement des stratégies de diversification », explique le président de la Commission.

Toutefois, souligne-t-il, les Etats ont pris la mesure de la situation et tiré les leçons de la crise en s’engageant sur le terrain des réformes, suite à la conclusion d’accords avec le FMI, dans le cadre de la Facilité élargie de crédit. Ce qui a permis de reconstituer les réserves de change rapidement et d’amorcer le rééquilibrage des comptes de certains pays.

PcA

L’ambassade de France près le Gabon finance un groupement d’acteurs non étatiques à hauteur de 15 millions FCFA

Dans le cadre de son programme « Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs » (PISCCA), le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France près le Gabon, vient de signer un accord de financement avec quatre Organisations non gouvernementales (ONG), pour un montant de 15 millions FCFA.

Ces financements reviennent aux ONG, « Femme Lève –toi », chef de file, et « Warris » ainsi qu’aux associations, « Entraide » et « Goodwill-Gabon ».

Selon le SCAC, cet accompagnement est censé permettre à ces structures de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus (AGR) au profit des familles ayant des personnes vivant avec un handicap.

Selon le chef de mission de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France près le Gabon, Bernard Rubi, «cet accompagnement s’appuie sur plusieurs raisons. D’abord il vise la création d’activités génératrices de revenus pour les adhérents au programme PISCCA. Dans un second temps, il témoigne de l’attachement du programme aux idéaux de ces associations à travailler sans visées lucratives personnelles, mais plutôt pour un intérêt collectif».

Pour la bonne gouverne, le PISCCA constitue un mécanisme unique de l’ambassade de France près le Gabon au service du financement de projets de développement portés par les acteurs de la société civile gabonaise.

En outre, au titre de l’année 2018, son enveloppe est évaluée à 215 000 €, soit plus de 140 millions FCFA. Cette somme est consacrée au financement de projets portant sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants, l’insertion économique de la jeunesse et le développement local, ainsi que le regroupement et la mise en réseau des acteurs de la société civile gabonaise.

Une attention particulière est par ailleurs portée sur la question du genre ainsi qu’à l’usage des technologies de l’information et de la communication.

Stéphane Billé

Zone Cémac : la remontée des cours et de la production du brut augure une amélioration des indicateurs macroéconomiques en 2018

Une fois de plus, l’or noir va jouer un rôle majeur dans le processus de relance des économies des pays de la sous-région d’Afrique centrale. C’est le constat qui peut être établi après la publication, par la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), de son deuxième Bulletin économique et statistique (BES), il y a quelques jours.

Selon les analyses de ce support qui porte sur les évolutions économique, monétaire et financière, sur l’environnement de la politique monétaire de la sous-région, ainsi que sur des thématiques ayant trait aux missions statutaires de la Banque centrale, la remontée des cours et de la production de pétrole brut devraient permettre d’améliorer les indicateurs macroéconomiques de la Cémac en 2018.

Ces dernières prévisions laissent ainsi entrevoir : une accélération de la croissance à 2,5 %, une inflation en hausse mais contenue (+ 1,6 % contre + 0,9 % en 2017, un excédent budgétaire base engagements et dons compris, de 0,5 % du PIB, contre - 3,3 % du PIB en 2017).

La BEAC prévoit également dans cet instrument : une légère aggravation du déficit courant qui passerait de 4 % en 2017 à - 4,3 % du PIB en 2018, un accroissement de la masse monétaire de 7,1 %, ainsi qu’un taux de couverture extérieure de la monnaie qui s’établirait à 60,7 %.

Cependant, prévient la banque centrale sous-régionale, un certain nombre de risques pèsent sur ces perspectives. Elle évoque ainsi : une exécution peu satisfaisante des programmes conclus avec le FMI, qui bloquerait les décaissements promis, une chute brutale et imprévue des prix du baril pétrole, qui exercerait une pression supplémentaire sur les soldes budgétaires et extérieurs et sur le secteur financier, une résurgence des tensions de trésorerie dans le système bancaire sous-régional, et un resserrement graduel de la politique monétaire de la Réserve fédérale aux Etats-Unis plus rapide que prévu.

Stéphane Billé

Le Gabon préconise un plan quinquennal de 1250 milliards FCFA pour réformer le système éducatif national

Après sensiblement deux semaines de travaux axés autour des thématiques : éducation, formation et emploi, les experts commis pour la task-force sur l’éducation, annoncée par le chef de l’Etat, Ali Bongo, lors de de son discours à la nation du 17 août 2018, viennent de rendre leur rapport.

La première lecture dudit rapport renvoie à deux principales leçons. La première est qu’il fait un diagnostic alarmant et sans complaisance du système éducatif gabonais, tandis que pour la seconde aux allures de thérapie, il s’inscrit dans la logique des grands remèdes pour lutter contre les grands maux. Ainsi, face à l’étendue de la pathologie, le rendu de la task-force sur l’éducation propose un plan quinquennal qui s’articule autour d’une réforme en profondeur du secteur de l’éducation nationale.

En effet, le présent plan quinquennal vise cinq objectifs. Il s’agit, entre autres : de la révision des curricula et des programmes de formation, accompagnée d’un système rigoureux de suivi des effectifs pour une meilleure maîtrise des flux ; le développement des filières professionnelles adaptées au marché de l’emploi et la mise en place d’un système de contrôle strict pour restreindre l’orientation dans les filières saturées ; la recherche des mécanismes d’optimisation de la formation dans l’enseignement technique et professionnel en partenariat avec le secteur privé pour garantir une meilleure employabilité, la revue des cadres législatifs et, enfin, de l’évaluation quantitative et qualitative des besoins en infrastructures, en équipements et en ressources humaines pour le renouveau du système éducatif.

Les autres axes de cette réforme concernent, entre autres, l’amélioration de la prise en charge des apprenants à travers les différents cycles d’études : construction de nouvelles salles de classe ; meilleure orientation des élèves dans les filières techniques et professionnelles, réhabilitation et sécurisation des établissements ; adéquation de l’offre formation avec les besoins du marché et orientations stratégiques du développement multisectoriel national ; une réforme du système d’attribution des bourses, etc.

Le plan quinquennal préconise également une sanctuarisation des financements et consacre 20% des dépenses publiques au budget de l’éducation nationale ; des partenariats intégrés impliquant l’Etat, les élèves et les parents, le corps professoral et le secteur privé et, enfin, une forte implication du secteur privé et des partenaires financiers et techniques.

D’autres mesures phares telles que la réforme du système d’attribution des bourses, avec notamment la réintroduction du principe d’une bourse universitaire octroyée selon des critères d’âge et de mérite et la mise en place d’une bourse professionnelle sont également proposées.

En ce qui concerne l’environnement pédagogique, il prévoit un lancement de nouvelles filières stratégiques, une amélioration des curricula et programmes, un renforcement des ressources humaines qualifiées et un recrutement des enseignants et des personnels administratifs.

Au niveau structurel, il sera question de : la mise en place d’un secrétariat scientifique d’orientation, la création d’un Conseil national de l’éducation, du regroupement des différents ministères en charge de l’éducation et de la formation au sein d’un seul et même ministère et une assurance qualité.

Quant au budget d’investissement dudit plan quinquennal, il est estimé à 1250 milliards FCFA avec des actions rapides qui pourront être mises en place dans 90 jours. Dans cette optique, un schéma de financement innovant sera mis en place avec le concours des organismes internationaux.

Stéphane Billé