Le Nouveau Gabon

La cuvée Jacques Libizangomo Joumas, de l’Ecole des mines de Moanda, reçoit ses diplômes

Le président de la République a procédé le 21 avril 2018 à la remise des diplômes de fin de formation aux 27 étudiants de l’Ecole des mines et de la métallurgie de Moanda (E3MG).

Composée de 26 apprenants gabonais et d’un congolais, sur un départ de 29 admis lors de la rentrée de septembre 2016, la promotion Jacques Libizangomo Joumas, du nom du premier ingénieur minier gabonais, a suivi une formation de 12 mois pour ce qui concerne les étudiants de niveau licence professionnelle, et de 18 mois pour le cycle d’ingénieurs.

Pendant cette période, ils ont acquis des connaissances dans les domaines de la prospection minière, l’extraction des minerais et la métallurgie. Pour ce qui concerne ce volet, les apprenants ont reçu des enseignements sur la pyrométallurgie et l’hydrométallurgie.

D’après Etienne Mvoula, directeur général de l’E3MG, la première cuvée est composée de huit ingénieurs spécialisés, 10 licenciés en mines et métallurgie et neuf apprenants titulaires de licence en prospection minière.

A ce jour, assure-t-il, 13 diplômés de licence professionnelle ont déjà signé un contrat avec des entreprises minières, 6 d’entre eux recherchent un emploi tandis que deux, issus du cycle ingénieur, sont en contrat d’apprentissage jeunesse avec des entreprises.

Selon les autorités, l’objectif de mettre à la disposition des entreprises minières opérant au Gabon, des ingénieurs et techniciens opérationnels permettant de contribuer à l’accroissement du dynamisme du secteur minier, est en passe d’être atteint avec ces statistiques.

Inaugurée le 6 mai 2016 par le chef de l’Etat, l’E3MG qui a coûté 12 milliards de Fcfa, est le fruit d’un partenariat public-privé entre l’Etat gabonais et la société Eramet à travers sa filiale locale Comilog.

L’Etat a disponibilisé un terrain de 40 hectares viabilisé et autorisé tous les achats en franchise de TVA et de droits de douane, tandis que Eramet-Comilog a assuré la maîtrise d’ouvrage pour la construction des bâtiments administratifs et les salles de cours.

PcA

Ali Bongo dévoile sa vision de la décentralisation au Gabon

C’est à Franceville, que le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, a procédé le 21 avril 2018 au lancement du Fonds d’initiative départementale, annoncé le 31 décembre 2017 lors de son adresse à la nation.

En présence des gouverneurs des neuf provinces du pays, le président de la République a indiqué que la mise en place de cet outil de développement local participe du changement de paradigme et de la volonté de diligence qui guide la nouvelle gouvernance. «Proximité, sens des priorités et du concret, adaptabilité et efficacité...voilà les principes qui fondent notre nouvelle gouvernance, notre nouvelle action publique», a déclaré le chef de l’Etat dans son allocution.

Ce mécanisme innovant, assure le chef de l’Etat, qui repose sur l’écoute des populations et à la participation de leurs représentants dans la sélection des projets appelés à améliorer leurs conditions de vie, permet de dessiner l’action publique qui doit contribuer au développement socio-économique du pays.

Pour éviter la fracture territoriale, il faut éliminer, d’après le président de la République, les poches d’injustice sociale. «Nous devons réduire les inégalités territoriales qui sont une forme d’injustice sociale. Et pour cela, développer le Gabon de façon harmonieuse sur l’ensemble du territoire», souligne-t-il.

Pour lui, par-delà les aspirations des populations, la décentralisation en 2018 rime avec création de richesses. Car, précise le chef de l’Etat, «avant de répartir équitablement la richesse, ce qui doit être l’un des objectifs de la politique, on doit d’abord la créer».

«Il ne peut donc y avoir de justice sociale sans, au préalable, qu’il y ait activité économique. C’est un point fondamental. Et ce doit être ainsi que l’on conçoit aujourd’hui, en 2018, la décentralisation au Gabon», tranche le président de la République.

C’est pourquoi, lance Ali Bongo Ondimba, «les jeunes Gabonais ne doivent pas avoir pour seule perspective de rejoindre Libreville ou Port-Gentil pour y travailler et faire carrière». C’est donc, conclut-il, pour répondre à ce besoin de développement inclusif que le Fonds d’initiative départementale a été mis sur pied.

Aussi les nouveaux managers publics devront-ils, en plus de la mission d’administrer les territoires, les développer. Pour cela, ils doivent s’imprégner du fonctionnement de l’entreprise et de ses besoins. Car, à terme, «il devra être possible de créer à Koulamoutou ou à Tchibanga (sud du Gabon), son entreprise en 48 heures, comme c’est le cas aujourd’hui à Libreville».

PcA

Le Congo et la Guinée Equatoriale vont signer leurs programmes avec le FMI, annonce Mitsuhiro Furusawa

Les travaux des assemblées générales annuelles du printemps du Fmi et de la Banque mondiale ont permis aux ministres de l’Economie et des Finances de l’espace communautaire de se retrouver avec les responsables du FMI au cours d’un séminaire consacré à la situation dans les pays de la Cemac, à Washington le 19 avril.

Au cours de cette réunion, le directeur général adjoint du Fonds, Mitsuhiro Furusawa, a indiqué que le Congo, qui vient d’accueillir une mission de l’institution dans ses murs, va signer son programme de Facilité élargie de crédit très prochainement.

Seulement, assure-t-on au sein de l’institution, bien que les deux parties soient parvenues à tomber d’accord sur les politiques qui bénéficieront d’un soutien financier, le FMI conditionne encore cette signature par des «réformes audacieuses et immédiates dans le domaine de la gouvernance».

En plus d’une vigilance budgétaire accrue, les autorités congolaises doivent, dans le cadre de ce programme en cinq piliers, réaliser un ajustement budgétaire soutenu par une restructuration de la dette publique; respecter la sauvegarde de la stabilité du secteur financier; assurer le renforcement de la gouvernance; l’amélioration des capacités statistiques et enfin mettre en œuvre des réformes structurelles telles que le renforcement du climat des affaires, la diversification économique ou encore l’intégration régionale.

S’agissant de la Guinée équatoriale, le directeur général adjoint du FMI a annoncé que ce pays avait quasiment bouclé pour sa signature, en attendant les conclusions de l'accord de référence.

Pour Mitsuhiro Furusawa, les pays de la Cemac doivent restaurer l'équilibre macroéconomique, en rationalisant les dépenses budgétaires et les exonérations fiscales.

S’il note cependant des progrès indéniables dans certains pays, il a toutefois insisté sur les dérapages qui peuvent entamer les bons résultats obtenus dans certains domaines.

Aussi encourage-t-il les États notamment les quatre qui ont déjà signé un programme avec le Fonds, à poursuivre les réformes structurelles et à diversifier leurs économies pour sortir de la dépendance de la rente pétrolière.

Enfin, l'amélioration du climat des affaires et la bonne gouvernance économique ainsi que la transparence, doivent plus que jamais être observées pour garantir la stabilité de la situation économique des Etats.

PcA

L’opération mains propres livre son premier verdict le 26 avril

Pour cause de transmission tardive des pièces comptables à la Cour criminelle spéciale (CCS), le procès opposant le ministère public à l’ancien coordinateur général de l’Unité de coordination des études et des travaux (Ucet), Blaise Wada, ouvert le 22 mars 2018, connaîtra son épilogue la semaine prochaine. L’ultime audience permettra, rapporte la presse locale, de suivre les dernières plaidoiries de la défense avant que, dans la foulée, le président de la Cour criminelle spéciale, Paulette Akolly, ne livre son verdict au public.

Blaise Wada qui est accusé de détournement de deniers publics d’un montant de 1,765 milliard FCfa, est passé aux aveux sur la perception de rétro-commissions sur les marchés publics attribués aux entreprises adjudicataires dans le cadre de sa mission à l’Ucet.

Dans une lettre adressée au président de la République, Blaise Wada, dont le procès est le premier de «l’opération Mamba» qui vise à moraliser la vie et la gestion des affaires publiques, a plaidé pour le remboursement du corps du délit qui, pour lui, se résumerait en cas de non culpabilité, aux rétro-commissions perçues des opérateurs économiques.

PcA

Le gouvernement vise la compétitivité du secteur du transport et de la logistique

En préparation à la prochaine Session du Haut conseil de l’investissement (HCI) qui se tiendra à Libreville dans les semaines à venir, le gouvernement a réuni la cellule spécialisée du HCI sur le transport et la logistique au siège de l’Agence nationale de promotion des investissements le 18 avril 2018.

Autour du ministre de la Promotion des investissements privés, de l'entreprenariat national, des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'industrie, Madeleine Berre (photo), les syndicats de consignataires, d’acconiers, les manutentionnaires du secteur forestier réunis au sein de l’Union des forestiers industriels du Gabon et aménagistes (UFIGA), qui représente 90% des exportations ainsi que l’ensemble des exportateurs et les acteurs étatiques intervenant dans la chaîne de valeurs, ont planché sur l’identification des axes permettant d’améliorer la compétitivité du segment transport et logistique.

Les travaux ont permis de mettre en place un cadre de travail commun qui aboutira sur l’identification des niches de cherté du circuit des exportations et des importations. Il est également question d’évaluer la qualité du service et les performances du port de Libreville et de déterminer les lenteurs administratives qui freinent la fluidité des opérations.

Ces tâches seront exécutées en prélude à la tenue de la Session interministérielle du HCI qui réunira devant le Premier ministre, les opérateurs publics et privés.

PcA

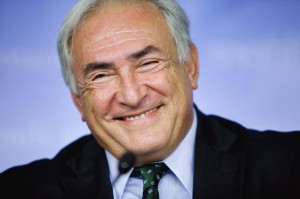

Franc CFA: les propositions de Dominique Strauss Kahn

Si la Zone franc réalise d’importantes performances du point de vue macroéconomique, l’ancien directeur général du Fonds monétaire international, le Français Dominique Strauss-Kahn (photo), pense que ces succès sont liés à la garantie de convertibilité et à la stabilité dont bénéficie cette monnaie.

Selon Jeune Afrique, l’économiste devenu conseiller du Congo Brazzaville, souligne que «le problème politique devient de plus en plus sensible comme l’ont montré les protestations de l’été 2017». D’où la sonnette d’alarme qu’il tire afin de réformer cette monnaie commune aux 14 Etats membres de la zone Franc.

Pour lui, la Zone franc présente plusieurs défauts «qui en limitent les potentiels bienfaits». Les limites au fonctionnement optimal de cette monnaie résident selon l’ancien ministre de l’Economie de France, dans la quasi-impossibilité d’aboutir à une modification de la parité fixe avec l’euro, la mise des destins des deux sous-régions que sont la Cemac et l’Uemoa, le dépôt des réserves auprès du Trésor français ou encore la faiblesse de l’intégration régionale.

«Le marché commun est encore inachevé en Afrique de l’Ouest (région dotée de traditions d’échanges) et il est demeuré en grande partie nominal en Afrique centrale (régions de forêts aux échanges traditionnellement limités et, aujourd’hui, sous l’empire de la rentre pétrolière. », indique l’économiste dans une étude analytique de 29 pages intitulée « Zone franc, pour une émancipation au bénéfice de tous », publiée le 13 avril dernier.

Ainsi, pour que l’on n’aboutisse pas à une réforme cosmétique du fonctionnement du CFA, dont les conséquences fragiliseraient davantage les économies faibles, DSK préconise une réforme en profondeur. Celle-ci passe par la réattribution des sièges détenus par la France dans les conseils d’administration des banques centrales africaines à des administrateurs internationaux indépendants étrangers, l’élargissement de l’ancrage de la monnaie à des devises autres que l’euro, l’assurance d’une meilleure coordination économique des économies de la région, et l’’élargissement de l’Uemoa au Ghana. Cela passe par la promotion de la coopération entre la Banque centrale européenne et les banques centrales de la zone Franc car, seule l’Union européenne est seule habilitée à discuter des accords de change.

Au-delà, il faut améliorer le dialogue avec les autorités africaines, associer les partenaires européens aux négociations et mettre l’accent sur le renforcement de la monnaie.

PcA

Secteur pétrolier au Gabon : des grèves et des millions de dollars en fumée

Depuis 2015, la société pétrolière Addax Petroleum Oil and Gas Gabon (Apogg), vit au rythme d’un climat social tendu, et qui au fil des temps, devient délétère. Au cours de cet exercice, une grève de 14 jours avait paralysé les sites d’Obangué et de Tsiengui, qui produisent respectivement, 14 000 et 5 000 barils quotidiens, soit un total 19 000 barils par jour.

La perte fut énorme : au troisième jour de ce mouvement d’humeur, la société avait déjà subi 2,2 milliards FCfa de pertes financières. Huit jours plus tard, selon la compagnie, 152 000 barils de pétrole avaient été perdus pour plus de 10 milliards FCfa de pertes financières.

Au final, ce furent 266 000 barils de pétrole et plus de 20 milliards FCfa de pertes qu’enregistrait la filiale locale du Chinois Sinopec. Depuis le début de cette année, à la suite d’une potentielle cession des actifs de la société à un autre groupe, les travailleurs réclament le paiement d’indemnités de bonne séparation et formulent d’autres exigences.

Plus de deux semaines après le lancement de la grève, plus de 6,5 milliards FCfa de pertes financières ont déjà été enregistrées. Et le mouvement semble se radicaliser avec la sortie d’un chapelet de préalables que le syndicat égrène.

La société gabonaise de raffinage avait enregistré, lors de la grève de décembre 2014 qui avait paralysé l’ensemble du secteur jusqu’au début de l’année 2015, plus de 18 milliards FCfa en un peu plus d’un mois, soit 400 millions FCfa par jour. Au-delà de la compagnie chinoise, d’autres opérateurs comme Shell, ont déjà fait les frais de ces mouvements d’humeur. En janvier 2017, la grève des travailleurs de la compagnie anglo-néerlandaise avait occasionné des pertes financières de 4,5 milliards FCfa.

Total Gabon, Perenco et Marathon n’ont pas été épargnées par ces mouvements dont l’impact financier est considérable. Ainsi par exemple, chez Total Gabon, la production de pétrole avait chuté d’environ 50%, entraînant une paralysie de tous les sites offshores de la compagnie.

Ce fut plus difficile chez Shell qui avait vu 80% de ses activités arrêtées. Les deux majors, Total et Shell à cette époque, avaient essuyé des pertes considérables qui avaient eu pour effet, de ralentir considérablement la production en 2015 et de baisser le chiffre des compagnies au cours de l’exercice éponyme. Car, déjà en avril 2011, une grève de quatre jours avait laissé le pays au bord de la paralysie, coûtant, selon l’Onep, le puissant syndicat pétrolier, 60 milliards FCfa à l’Etat gabonais.

Toutes ces grèves n’ont pas aidé un secteur qui, ces derniers temps, tente de tirer profit du retour à l’embellie observée sur le marché international où, le baril de Brent se négocie depuis quelques jours, au-dessus des 70 dollars.

L’accumulation des pertes n’est pas pour rassurer la compagnie Addax Petroleum qui envisage depuis quelques mois, de mettre sur le marché ses actifs. En fait, une dépêche de l’AFP de décembre 2017, rapportait que l’opérateur chinois a pris langue avec la banque française BNP Paribas, en vue de mener l’opération de cession des actifs des champs onshore de Dinonga, Irondou et Koula/Damier ainsi que le site offshore d’Etam.

Une décision qui concerne également les actifs de la compagnie au Nigeria, et qui venait à la suite d’une autre, portant sur la fermeture des bureaux de Genève, d’Aberdeen en Ecosse et de Houston aux Etats-Unis.

PcA

Les experts internationaux à la recherche des solutions pour la protection des droits des peuples autochtones

Du 16 au 27 avril 2018, New York servira de cadre aux travaux de la 17ème session de l’Instance permanente internationale qui œuvre pour la promotion des droits de ces peuples autochtones.

Placée sur le thème : « Droits collectifs des peuples autochtones sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources», cette rencontre s’inscrit dans la logique de la mise sur pied des règles et mesures efficaces, capables de défendre et promouvoir les droits collectifs des peuples autochtones.

En effet, cette session fait suite au constat selon lequel, l’application des lois régissant les questions des peuples autochtones, est souvent insuffisante, voire inexistante, mettant en danger leur avenir et leur vie sur terre.

Pour la responsable de l'instance permanente, Mariam Wallet Aboubakrine (photo), «il est nécessaire de porter une attention particulière sur leurs droits et comprendre leur importance pour les communautés auxquelles elles appartiennent ». D’autant plus que les terres et les ressources des communautés autochtones sont en voie de dégradation à cause des activités humaines ou des changements climatiques.

« Nous ne pouvons plus parler de terres autochtones comme si elles étaient comme les autres terres.», a-t-elle ajouté, avant de signifier que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de créer un nouvel espace pour les auditions interactives sur ces questions, afin d'éliminer les obstacles qui freinent la participation des peuples autochtones aux travaux de cette organisation.

En sa qualité de premier membre d’une communauté autochtone à être élu président d’un Etat, Evo Morales Ayma a souligné que cette lutte ne peut se limiter aux peuples autochtones mais doit aussi prendre en compte tous les peuples. « Lorsqu’on ne se soumet pas au joug colonial, il est possible de faire avancer les choses. Il nous faut une action commune.», a-t-il martelé.

L’instance permanente internationale qui œuvre pour la promotion des droits de ces peuples autochtones, a été créée en juillet 2000, après deux décennies de négociations. Elle est composée de 16 experts indépendants. Son objectif principal est de sensibiliser la communauté internationale à la situation des peuples autochtones qui représentent environ 370 millions de personnes vivant dans environ 90 pays, et constituent 5 000 cultures différentes qui parlent 7 000 langues de la planète.

Stéphane Billé

Gabon : remise de diplômes à la première promotion de l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda

Le 21 avril prochain, 27 des 29 ingénieurs et techniciens inscrits, de la première promotion de l’Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG) recevront leurs diplômes des mains des plus hautes autorités du pays. La cérémonie de remise de diplômes se tiendra sur le site de l’école, en présence du président Ali Bongo Ondimba et de nombreuses autres personnalités.

« Cette école d’application par excellence, unique en Afrique centrale, est une contribution importante au plan stratégique Gabon émergent. Elle permet de répondre aux besoins du Gabon en ressources humaines, à travers des formations de pointe dans les domaines de la mine et de la métallurgie », peut-on lire dans le communiqué de presse transmis à Agence Ecofin.

L’école, qui a ouvert ses portes en octobre 2016, a été cofinancée par l’Etat gabonais et le groupe ERAMET via sa filiale Comilog, à hauteur de 10 milliards FCFA. Comilog qui exploite un gisement de classe mondiale à Moanda, est le deuxième fournisseur de minerai de manganèse à haute teneur au monde, avec 15% du marché mondial.

Lire aussi :

21/02/2018 - Gabon : hausse de plus de 76% du chiffre d’affaires de la Comilog en 2017

L’aéroport international Léon Mba s’organise face aux risques du péril animalier

Le gestionnaire de l’aéroport de Libreville (ADL) vient d’organiser une formation sur la gestion du risque animalier. Cette formation fait suite à l’étude ornithologique menée par ADL sur la plateforme aéroportuaire. L’objectif de cette formation est d'outiller les inspecteurs de la direction des aérodromes et des équipements aéronautiques de l’Agence nationale de l'aviation civile du Gabon (ANAC), ainsi que les agents en charge de la gestion du risque animalier d’ADL, à travers un parcours de formation personnalisé et adapté au contexte aéroportuaire de Libreville.

Les modules de formation, articulés en sessions théoriques et pratiques portaient sur : la maîtrise des règlements, recommandations et pratiques en vigueur dans le domaine de prévention du péril animalier; la maîtrise des techniques d’observation et de recommandation de la faune locale ; la connaissance de l’environnement aéroportuaire, de l’écologie et de la biologie des espèces animales présentes dans le périmètre aéroportuaire ; la maîtrise des principes d’un système de gestion de la sécurité et des méthodes d’évaluation du péril animalier ainsi que sur la maîtrise des procédures de collecte et d’identification des animaux retrouvés après impact.

Des textes règlementaires en matière de lutte contre le péril animalier ont également été passés en revue. Il s’agit notamment de ceux relatifs à la lutte contre le risque d’impacts d’animaux; à la prévention du péril animalier sur les aérodromes, du manuel de procédures relatives à la prévention et l’atténuation du risque faunique et enfin du guide relatif à la méthodologie d’évaluation du risque animalier sur les aérodromes.

A travers ce séminaire, l’ANAC a pu vérifier les éventuels manquements ou insuffisances dans les règlements et autres documents relatifs à la gestion du risque animalier. Quelques observations ont donc été formulées en vue de leur enrichissement, notamment l’ajout des espèces d’oiseaux identifiées à l’aéroport de Libreville.

En définitive, cette formation a permis au personnel d’ADL de mieux maitriser la gestion du risque animalier, les différentes techniques pour gérer ce risque et les moyens nécessaires pour y parvenir. Elle leur a aussi permis de bien cerner les attentes de mise en œuvre des normes en matière de gestion du risque animalier. Ceci, dans le but d’améliorer considérablement la supervision des activités en rapport avec le péril animalier.

Stéphane Billé