Le Nouveau Gabon

La Caisse nationale d’assurance maladie ouvre un bureau au guichet unique de la zone économique de Nkok

L’ouverture de cette antenne se situe dans le cadre d’une mission d’immatriculation massive d’environ 2 000 employés travaillant dans la quarantaine d’entreprises qui opèrent au sein de la zone économique à régime privilégié de Nkok, question d’assurer leur protection sociale.

Cette opération lancée par Gabriel Ntougou, administrateur de la zone et le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs), Michel Mboussou, répond au mode de fonctionnement du guichet unique qui consiste à garantir aux opérateurs de la zone, tous les services administratifs sur place.

Elle s’étendra sur deux ou trois mois jusqu’à l’enrôlement complet des effectifs de l’ensemble des sociétés installées dans la zone.

«Nkok est devenu un domaine industriel d'envergure où des entreprises se créent au quotidien. Et nous avons pensé qu'au vu de ce dynamisme, il serait mieux indiqué pour la Cnamgs d'accompagner l'Autorité de la zone économique de Nkok dans l'encadrement et l'accompagnement des opérateurs économiques, en venant les enrôler sur place. Il s'agit de leur éviter des déplacements vers nos sites d'immatriculation.», explique à la presse Jean-Pierre Djounga, directeur du recouvrement et du contentieux, chargé de l'immatriculation à la Cnamgs.

Au-delà, il est question, selon les responsables de la Caisse, de créer une représentation permanente au sein de la zone.

SeM

Lutte contre le Sida : l’Onusida félicite le Gabon

La nouvelle directrice pays du Programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida (ONUSIDA), Françoise Ndayishimiye, a salué l’engagement des autorités gabonaises aux côtés des personnes vivant avec le VIH.

Au terme de l’audience que lui a accordée le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, la diplomate onusienne a déclaré que le Gabon assure le financement de la prise en charge de 95% des malades dans une sous-région où la moyenne communautaire se situe à 35%.

En sus de la volonté de renforcer le partenariat technique entre l’ONUSIDA et le Gabon et de poursuivre les efforts communs en vue d’éliminer la propagation du VIH, Françoise Ndayishimiye, selon le communiqué de la présidence de la République, veut atteindre l’objectif 90-90-90 au Gabon.

Celui-ci se décline en une ambition simple : 90% de personnes dépistées, 90% des personnes infectées par le VIH, dépistées sous traitement anti rétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral suivies afin d’atteindre une charge virale indétectable.

SeM

Télécommunications : la société danoise Bluetown veut développer l’installation de bornes wi-fi satellitaires au Gabon

C’est à l’occasion de la tenue, cette année, dans la ville de Busan en Corée du Sud, du Forum international des télécommunications, axé sur la croissance de l'économie numérique et la promotion des PME technologiques, que l’entreprise danoise Bluetown a manifesté son intérêt pour des investissements futurs au Gabon auprès des autorités présentes à cet évènement.

L’entreprise danoise, spécialisée dans le développement de connexions wi-fi via des bornes satellitaires, particulièrement intéressée par l’engagement du gouvernement en faveur du développement des TIC, a été séduite par les présentations faites par Carlos Boungou, ambassadeur du Gabon en Corée du Sud.

C’est fort de cette réalité que Bluetown a décidé de mettre son expertise et son expérience au service du pays, en l’aidant à développer une connexion wi-fi par le déploiement de bornes d’accès connectées par voie satellitaire sur l’ensemble du territoire national.

L’opérateur danois déjà présent en Afrique, en Tanzanie et au Ghana, développe et propose des solutions internet adaptées aux régions les plus enclavées du monde. Celles-ci fonctionnent à partir de l’énergie solaire ou encore des batteries rechargeables. Les stations de l’entreprise fournissent une connexion internet haut débit à des coûts démocratisés et offrent un accès rapide et facile pour le e-learning, l’e-santé et l’e-gouvernance.

Au Gabon, sur une population de 1,8 million d’habitants, 1,638 million sont abonnés à internet à travers leurs téléphones portables, bien que le nombre d’abonnés à l’ADSL ne connaisse pas la même fulgurance.

Toutefois, selon un rapport de la Commission des Nations unies sur les télécommunications, rendu public le 14 septembre dernier, 48% de la population mondiale a accès à Internet. Dans le même temps, 3,9 milliards de personnes en sont encore privées et la fracture numérique entre pays développés et pays en développement se creuse davantage.

SeM

Une nouvelle ligne de chemin de fer en projet pour Mayumba

Parce que les 700 kilomètres de réseau ferroviaire existants au Gabon ne parviennent plus à satisfaire les besoins des usagers et des entreprises, d’une part, et les ambitions de développement du pays, d’autre part, le gouvernement envisage de construire une nouvelle ligne de chemin de fer à destination du port en eaux profondes de Mayumba, dans la province de la Nyanga.

Cette ville du sud du Gabon est appelée à devenir un hub industriel dans les années à venir et devrait, à l’instar de Port-Gentil, attirer une impressionnante main d’œuvre.

Bien que cette partie du Gabon ait déjà bénéficié d’infrastructures routières nouvellement construites et inaugurées par le chef de l’Etat, l’avenir industriel de la province appelée à devenir un pôle de croissance suivant les orientations de la stratégie nationale d’industrialisation, les hydrocarbures, les mines et la métallurgie, l’agro-industrie, les industries du bois et les industries de la pêche devraient s’y développer à grande échelle.

Pour cela le gouvernement envisage de développer les infrastructures de transport et de logistique, afin de décongestionner les routes, les ports et de rendre plus compétitif l’acheminement des marchandises vers les centres urbains et les pays de la sous-région.

SeM

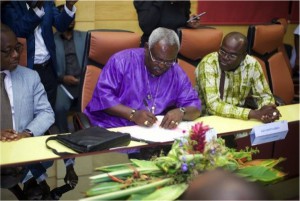

Le gouvernement peaufine la stratégie de mise en œuvre de la trêve sociale

Depuis quelques jours, un comité de réflexion se penche sur les moyens à mettre en œuvre pour la matérialisation de trêve sociale initiée par le gouvernement gabonais.

Dirigé par Franck Ondo Methogo, après sa première réunion, il a déjà esquissé la voie à suivre ; en vue de l’effectivité de cette trêve sociale. Et ce, conformément aux accords passés entre les représentants des syndicats et les représentants du gouvernement.

Cette réunion de travail a vu la participation des représentants des ministères de la Fonction publique, du Travail, du Budget et des comptes publics ainsi que de la Primature.

Pour ces débuts le président, Franck Ondo Methogo ne cache pas son optimisme. « Le travail avance sereinement et nous pensons que nous allons le boucler dans les plus brefs délais », a-t-il affirmé à l’issue de la réunion.

Après la mise en place de ce comité de réflexion, une plate-forme de discussions avec les partenaires sociaux sera instaurée par la suite. Sa mise en place a déjà fait l’objet de discussions au sein du comité.

La concrétisation de la trêve sociale fait partie des priorités actuelles du gouvernement. Car, rappelle- t-on à la primature, c’est l’un des meilleurs moyens de parvenir à la mise en œuvre du Plan de relance de l’économie (PRE).

Stéphane Billé

La SOGARA a importé des produits pétroliers raffinés à hauteur de 185 890 tonnes métriques en 2016

En vue de combler son déficit structurel en gasoil et en butane en 2016, la Société gabonaise de raffinage (SOGARA), seul opérateur de la branche raffinerie a importé des produits pétroliers raffinés à hauteur de 185 890 tonnes métriques contre 248 945 tonnes métriques en 2015, soit une baisse de 25,3%.

Elle a dans le même temps, consolidé ses performances industrielles dans le prolongement des résultats de l’année précédente. Dans ce sens, la SOGARA a observé une augmentation du volume de brut traité. Il s’est accru de 11%, se situant à 1 007 568 tonnes métriques en 2016 contre 907 783 tonnes métriques en 2015.

Sur le plan commercial, les ventes locales des produits pétroliers raffinés ont baissé en 2016, notamment le gasoil (-11,1%) et le pétrole lampant (-5,6%), suite à la contraction des consommations de ces produits. Le chiffre d’affaires a ainsi chuté de 23,6% pour se situer à 268,07 milliards de FCFA en 2016.

Cette évolution a été exacerbée par la diminution des prix des produits pétroliers en début d’année, du fait de la réactivation du mécanisme d’indexation des prix à la pompe.

Au chapitre des investissements, la raffinerie revendique un accroissement de 8,5% des investissements avoisinant les 2,3 milliards de FCFA, essentiellement consacrés à l’achat d’une chaudière, des compteurs et des appareils de laboratoire d’analyse.

Stéphane Billé

Selon Bercy, la France ne centralise plus que 50% des réserves des pays de la zone franc

Comme il fallait s’y attendre, la réunion d’automne des 14 ministres des Finances et de l’Economie de la zone Franc, n’a pas éludé la question de la monnaie commune à ces Etats. Si les différents protagonistes affirment que le sujet n’a pas été évoqué, lors de la réunion pare qu’il n’était pas à l’ordre du jour, bien qu’il y ait des discussions informelles, une source du ministère français de l’Economie et des finances, citée par l’hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, prend de haut la polémique qui enfle sur cette devise continentale et excipe de la fixité de la parité par rapport à l’Euro.

«La France est, via le franc CFA, un filet de sécurité régionale des pays africains de la zone», lâche ce responsable.

Car, souligne l’hebdomadaire panafricain, les pays de la zone bénéficient d’un découvert illimité en cas d’épuisement des réserves au Trésor français. Une situation que trouve avantageuse le gouverneur de la Banque des Etats d’Afrique centrale, Mahamat Abbas Tolli.

«La monnaie, prise de façon isolée, ne fait pas le développement ; et les Etats ont décidé de rester ensemble parce que c'est utile », a-t-il indiqué lors de la conférence de presse.

Malgré la baisse de 50% du volume des devises déposées au Trésor français par la zone, Bruno Le Maire, ministre français de l’Economie, indique que la France reste disposée à discuter des perspectives et du destin du compte d’opérations dont les dépôts pourraient encore diminuer sur la demande des Etats.

«Il ne faut pas confondre ces difficultés économiques réelles liées à la chute des cours des matières premières avec le fait d'appartenir à une zone monétaire commune», a expliqué Bruno Le Maire, lors de la conférence de presse de clôture de la réunion. «La monnaie est là pour garantir la stabilité et la protection contre l'inflation des économies des épargnants. Là-dessus, les objectifs sont remplis», souligne-t-il en réfutant l’idée d’une probable dévaluation du franc CFA.

Au sujet des décisions de portée générale, les assises d’automne ont arrêté que les pays de la zone, face à la conjoncture économique difficile, rendue défavorable par la baisse des cours des matières premières, déploient davantage d’efforts dans la mobilisation des ressources propres. Ils ont adopté 21 résolutions devant permettre une sortie de crise, au nombre desquelles figurent l’élargissement de l’assiette fiscale, la réduction des déficits publics, la maîtrise de l’endettement, le respect des critères de convergence.

Les argentiers de la zone Franc se sont également accordés sur la réduction de l'économie informelle et la promotion des paiements en ligne afin de limiter la manipulation des espèces.

«On ne peut pas envisager de réduction durable de la dette ni de relance de l'économie et de croissance sans mobilisation des recettes fiscales», précise le ministre français de l’Economie.

Au sujet de la dette des Etats, le ministre camerounais de l’Economie, Louis Paul Motaze, indique, quant à lui : « on a des pays qui ont un niveau d’endettement moins élevé tandis que d’autres ont dépassé les critères de convergence à savoir le seuil de 70% ».

Dans un contexte marqué par la chute des cours des matières premières, notamment le pétrole, la Banque de France relève que la zone Franc reste un gage de stabilité économique. Pour François Villeroy de Galhau, gouverneur de cette institution, les deux sous-ensembles, la CEMAC et l’UEMOA, ont su maîtriser l’inflation et, aujourd’hui, affichent des taux de croissance qui dépassent ceux des pays non producteurs d’hydrocarbures, en particulier, et de l’Afrique subsaharienne en général.

SeM

Libreville et Rabat évaluent la mise en œuvre des projets de développement

Mounia Boucetta (photo), secrétaire d’Etat marocain auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet, ont échangé sur l’état de mise en œuvre des conventions et des projets de développement noués entre les deux pays, à Libreville.

La délégation marocaine, présente au Gabon depuis quelques jours, entend passer en revue les projets de développement communs, et booster la réalisation d’un certain nombre de chantiers que conduisent les deux pays dans un délai raisonnable.

Cette visite intervient dans la perspective de la venue prochaine à Libreville d’une mission d’opérateurs économiques du royaume chérifien.

Les équipes des deux pays ont entamé l’examen des différentes conventions et exprimé leur satisfaction quant à l’avancement des accords de partenariat conclus entre leurs gouvernements respectifs.

Pour le Premier ministre, le séjour de la délégation marocaine devrait permettre la revue globale des projets d’accords communs qui aboutissent au renforcement du partenariat, notamment dans les secteurs sociaux de base, en vue de dynamiser la mise en application du Plan de relance économique.

SeM

A propos du Gabon, la justice française condamne Pierre Péan pour une affaire et le relaxe pour une autre

Pour avoir diffamé le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, le journaliste et écrivain Pierre Péann, a été condamné ce jeudi 05 octobre, par la justice française à 1000 euros d'amende, indique des sources proches de la Direction de la communication présidentielle.

Il lui est reproché d’avoir laissé entendre dans un de ses livres, que le chef de l’Etat gabonais avait commandité un assassinat politique. En effet, dans ce livre intitulé "Nouvelles affaires africaines", publié en 2014, le journaliste français laissait entendre qu'Ali Bongo était à l'origine de deux tentatives d'assassinat de Jean-Pierre Lemboumba, directeur de cabinet de son père Omar Bongo quand celui-ci était président. Les juges, dans leur décision, ont relevé que ces passages relayaient des "accusations très graves formulées de façon affirmative", sur une base factuelle "insuffisante".

En conséquence, Pierre Péan a, en revanche été relaxé au titre de la bonne foi pour plusieurs autres passages dans lesquels il imputait à Ali Bongo Ondimba d'avoir commandité l'empoisonnement de Georges Rawiri, président du Sénat, et d'avoir fomenté un "coup d'Etat électoral" lors de l'élection présidentielle de 2009. Le tribunal estimant qu'il a produit une "documentation solide, variée, abondante et qui se recoupe" pour étayer ces propos.

Quant à Sophie de Closets qui dirige l'éditeur du livre Fayard, elle a également été condamnée à 1000 euros d'amende avec sursis. Les deux prévenus devront en outre payer un euro de dommages et intérêts à Ali Bongo.

Stéphane Billé

Des mutations en vue dans la supervision de la Banque de développement de l’Afrique centrale

Il faut s’attendre à des changements dans la supervision des activités de la Banque de développement de l’Afrique centrale (Bdeac). C’est ce qui ressort du conseil d’administration de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac), réuni le 26 septembre dernier, dans la capitale économique du Cameroun, Douala.

Evoquant l’état de mise en œuvre de la convention de financement existant entre les deux institutions communautaires, le conseil a souligné « l’urgence qu’il y a à assujettir la Bdeac à un organe de supervision externe ». Dans la même logique, les administrateurs ont réitéré la nécessité pour la Bdeac d’être accompagnée dans ses activités par la Beac.

Le Conseil a rappelé que, « le déblocage par la Beac de tranches de financement reste conditionné par la présentation d’un rapport de contrôle et d’évaluation à faire diligenter par la Cobac (Commission bancaire de l’Afrique centrale)».

D’un montant total de 400 milliards de Fcfa, les ressources mises à la disposition de la Bdeac par la Beac depuis 2015, sont de trois ordres. Le premier a trait à l’ouverture d’un compte courant d’associés de 240 milliards de Fcfa, décaissable en 3 ans, dans l’optique de renforcer les fonds propres de la Bdeac. Le deuxième volet est lié au décaissement de 13 milliards de Fcfa au titre de la « libération anticipée du capital appelé». Le troisième volet a trait au relèvement du plafond de refinancement des crédits octroyés par la Bdeac à sa clientèle, de 50 à 150 milliards de Fcfa.

S.A