Le Nouveau Gabon

La maire de Libreville finalise l'importation de 200 000 timbres pour mettre fin aux pénuries et falsifications

En vue d’un approvisionnement régulier des communes en timbres municipaux, la Mairie de Libreville informe qu’une délégation conduite par Christine Mba Ndutume épouse Mihindou, a eu une séance de travail, le 20 septembre, à Paris, avec les responsables de la société française Oberthur Solutions

« Le partenaire français de l'Hôtel de ville va faire acheminer 200 000 timbres municipaux vers le Gabon. Ce stock correspond au second lot de la dernière commande qu'avait effectué la Mairie de Libreville en début 2020 », apprend-on.

La Mairie précise que cette nouvelle commande permettra d'« éviter une autre pénurie de timbres, de contrôler la demande et surtout de faire fausse route aux falsificateurs (…). La prochaine commande devrait intégrer de nouvelles techniques de sécurité pour le bien des Librevilloises et Librevillois ».

La Commune n’indique pas le coût de ses importations de timbres mais, elle précise qu’elle a passé une commande globale de 1,2 million de timbres. Ce qui permettra également d’approvisionner les autres communes. La convention y afférente a été signée avec Oberthur Solutions, le 5 août dernier à Libreville. Ce qui devrait par conséquent faciliter l’accès de cette pièce essentielle dans les démarches juridico-administratives des usagers.

Avec la vente des timbres dans le circuit légal et sécurisé, la mairie de Libreville espère en tirer des recettes qui permettront, en partie, de réaliser son budget 2021 équilibré en recettes et en dépenses à 27,7 milliards de FCFA contre 26,3 milliards en 2020. En hausse de 5,3% en glissement annuel, cette enveloppe devrait permettre de financer les projets d’investissements et le fonctionnement de la mairie au cours de cette année.

Sylvain Andzongo

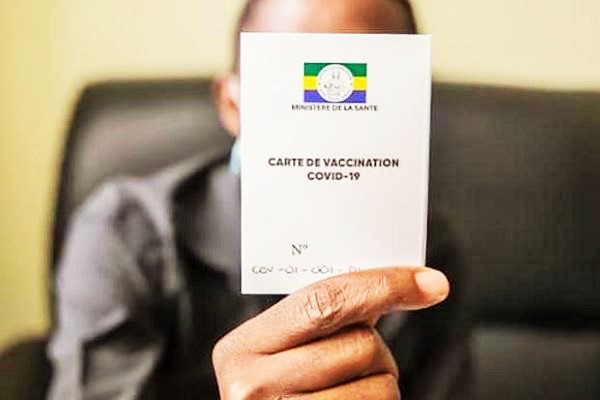

L'accès au Palais présidentiel conditionné par le vaccin contre la Covid-19

A compter du 1er novembre 2021, l’accès dans l’enceinte du Palais présidentiel, à l’Etat-major, à l’infirmerie ainsi qu’à toutes les casernes de la Garde républicaine sont désormais soumis à la présentation d’un justificatif de vaccination contre la covid-19, informe une note de service signée du général de brigade, commandant en chef de la Garde républicaine, Brice Oligui Nguema.

Selon le général de brigade, cette mesure concerne également les visiteurs extérieurs. « Par conséquent, tous les gardes républicains non vaccinés sont priés de se présenter à l’infirmerie du corps afin d’entamer leurs protocoles de vaccination. Les commandants d’unités, les directeurs et les chefs de service sont chargés de l’application stricte des présentes instructions auxquelles j’attache du prix », renseigne la note de Brice Oligui Nguema.

Cette décision est prise dans un contexte où le Gabon compte accélérer le rythme de la vaccination anti covid-19 après la découverte du variant Delta, réputé plus contagieux et dangereux. Le pays est marqué depuis la fin du mois d’août par une augmentation progressive du nombre de nouvelles contaminations liées au relâchement observé au sein des populations. « La dangerosité du variant Delta à l’origine des formes graves et de nombreux décès dans le monde, nous oblige à sensibiliser les populations sur l’impérieuse idée de se faire vacciner pour mieux se protéger contre cette pandémie meurtrière », avait indiqué Dr Guy Patrick Obiang Ndong, ministre gabonais de la Santé au cours de sa dernière conférence de presse.

Depuis le 27 août 2021, le gouvernement gabonais a lancé la caravane itinérante de vaccination dans les arrondissements et les quartiers. L’objectif du gouvernement est d’intensifier la campagne de vaccination afin d’atteindre un taux de couverture de 60% de la population.

Actuellement, le pays enregistre un taux de couverture vaccinale de 7%. A la date du 17 septembre 2021, 1 319 cas de covid-19 sont actifs dans le pays avec 175 décès déplorés depuis le début de la pandémie.

A noter qu’avant la présidence de la République, le passeport vaccinal a déjà été imposé aux forces de l’ordre par le ministère de la Défense, ainsi qu’au ministère en charge des Forêts pour les missions de travail des agents. La structure pétrolière Total a également rendu obligatoire la présentation d’un passvaccinal pour l’accès à ses sites pétroliers.

Brice Gotoa

Le Gabon alourdit les sanctions contre les mariages forcés ou de filles mineures de moins de 18 ans

Le Gabon a enrichi son Code civil pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Selon le Journal officiel du 16 au 23 septembre, la Cour constitutionnelle y a introduit un article totalement nouveau. Il s’agit l’article 264 qui dispose que, « Quiconque donne en mariage ou épouse une femme non consentante ou une mineure de moins de 18 ans est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus. »

Un autre article nouveau lui aussi, l'article 279, lui, prévoit que : « Quiconque, sans fraude ni violence, a enlevé ou détourné un mineur de moins de dix-huit ans est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement ».

Toujours selon cet article, lorsqu'une mineure enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne peut être condamné qu'après que cette annulation a été prononcée.

Toutefois, indique la loi, le juge des mineurs ou le Procureur de la République, informé par tout moyen, au nom de la mineure enlevée ou détournée, peut demander l'annulation du mariage contracté sous la contrainte.

Ce renforcement de la législation gabonaise intervient dans un contexte où, les femmes représentent 90% des victimes de violences sexuelles et 83% des victimes de violences économiques au Gabon. Il existe peu de services offrant aux femmes victimes une prise en charge médicale, psycho-sociale et judiciaire.

Ce constat fait par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO), a conduit le gouvernement à adopter, en avril dernier, un projet de loi portant élimination des violences faites aux femmes, pour pallier l’absence d’une législation spécifique pour l’élimination des violences subies par les femmes et d’une prise en charge sociale, sanitaire, psychologique et judiciaire. La Cour constitutionnelle vient ainsi de valider ce projet de loi.

Sylvain Andzongo

Lire aussi:

Les nouveaux droits que le gouvernement veut accorder aux femmes du Gabon en examen au parlement

Banque : application à double vitesse de la taxe sur les retraits au Gabon

L’entrée en vigueur de la taxe sur les retraits effectués en numéraire auprès des établissements de crédit s’applique à double vitesse dans les structures bancaires du Gabon. Cette taxe dont le taux est fixé à 2% sur le montant hors taxes des sommes retirées, rencontre quelques difficultés quant à sa mise en application depuis son entrée en vigueur en mai dernier.

Les structures bancaires tardent pour la mise en application de la loi qui la crée. La direction générale de BgfiBank Gabon a annoncé l’entrée en vigueur de cette taxe le 31 août dernier, pendant que l’Union gabonaise de banque (UGB) l’a annoncé le 16 septembre dernier. Les autres établissements se pressent lentement à s’y conformer. Selon certains responsables de banque, c’est un problème d’organisation de chaque banque. « Il faut réajuster les logiciels et établir les formulaires prenant en compte les nouvelles dispositions », explique-t-on.

« La Loi de finances rectificative (LFR) pour 2020 a introduit dans le Code général des impôts (CGI), au titre des dispositions diverses, les articles 16 à 24 qui instituent la taxe sur les retraits effectués en numéraire auprès des établissements de crédit. La présente instruction a pour objet de rappeler et de commenter les règles applicables à cette nouvelle imposition et d'en préciser les modalités de calcul et de paiement », renseigne le Journal officiel du 24 mai 2021.

La taxe sur les retraits, apprend-on, est due par toutes les personnes physiques ou morales qui effectuent au cours d’un mois un ou plusieurs retraits en numéraires, pour un montant cumulé supérieur ou égal à cinq millions de FCFA, quel que soit le mode ou de la fréquence de retrait. L’objectif est d’accélérer le changement d’habitude des usagers, en les incitants économiquement à privilégier les transactions numériques ou traçables (via chèque, virement bancaire, cartes de paiement ou encore mobile money).

Selon les termes de cette nouvelle réglementation, la taxe de retrait ne s’applique cependant pas pour les retraits inférieurs à 500 000 FCFA ; les sommes supérieures ou égales à 500 000 FCFA retirées en numéraire par les employeurs en vue de payer les salaires de leurs employés et justifiées par la production de l’état des paies du mois concerné. Aussi, ne sont pas concernées par cette taxe, les sommes supérieures ou égales à 500 000 retirées en numéraire par un tiers bénéficiaire au moyen d’un chèque ; les sommes supérieures ou égales à 500 000 FCFA retirées en numéraire par une personne physique ou morale auprès de plusieurs établissements de crédit sans que ces sommes n’aient constituées un minimum de 500 000 FCFA pour chacun des établissements concernés.

Brice Gotoa

Lire aussi:

BgfiBank Gabon annonce l'entrée en application de la taxe sur les retraits d'argent en espèces

Le BEAC accélère son projet d'ouverture d'une agence à Moulia, dans la Ngounié

La Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), banque centrale des pays de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad), va ouvrir une agence à Mouila, dans la province gabonaise de la Ngounié.

A cet effet, elle vient de lancer un appel d’offres pour la « réalisation des études architecturales et techniques ainsi que la confection d’une maquette en vue de la construction d’une Agence BEAC à Mouila ». Les candidatures doivent être déposées, sous plis fermés, aux services centraux de la Banque centrale dont le siège se trouve à Yaoundé, au Cameroun. Ceci au plus tard le 7 octobre 2021.

Si ce projet d’ouverture d’une agence est mené à son terme, la Banque centrale va ainsi densifier son réseau dans le pays car, les principales agences du pays sont concentrées pour l’essentiel à Libreville, la capitale, Port gentil ou encore à Oyem.

Ce projet à Mouila est aussi un indicateur de ce que la BEAC reprend son programme immobilier qui avait été gelé en 2018, « dans le cadre des mesures préconisées pour la préservation de l’équilibre financier de la Banque ». Cette année-là, la Banque centrale avait décidé de ralentir son programme immobilier pour ce qui concerne les projets non engagés et avait préconisé l’engagement d’une réflexion sur les critères d’implantation d’un nouveau Centre de la BEAC dans l’espace communautaire.

S.A.

Libreville envoie des enquêteurs en RCA, après des accusations d’abus sexuels contre des soldats gabonais

Une équipe d’enquêteurs gabonais est en mission en RCA suite au retrait du contingent gabonais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) pour abus sexuels.

Selon un communiqué du ministère gabonais de la Défense nationale, le groupe constitué de 10 éléments appartement à l’armée gabonaise a été dépêché le 19 septembre 2021. L’équipe conduite par l’amiral Gabriel Odjoua est chargée de mener des enquêtes sur les sites qui étaient « précédemment sous la responsabilité du contingent gabonais », renseigne le communiqué.

L’enquête sera menée conjointement avec le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) des Nations Unies, sous la supervision du Général d’armée aérienne Jean Félix Akaga, contrôleur général des forces de Défense et ancien commandant de la Force multinationale de l’Afrique centrale (FOMAC) en RCA, enquêteur national.

Au terme de cette investigation, si les faits d’abus sexuels sont avérés, les auteurs seront traduits devant le tribunal militaire et sanctionnés, selon le ministre de la Défense Michaël Moussa Adamo. « Le gouvernement de la République gabonaise voudrait, à cet effet compter sur la pleine collaboration des équipes dédiées de la Minusca, en vue de mettre en place les procédures et mécanismes prévus par l’article 7 du Mémorandum d’entente entre la République gabonaise et l’Organisation des Nations unies (Onu) », souligne le communiqué.

C'est le 15 septembre dernier que les Nations unies ont décidé de retirer de la Minusca le contingent gabonais (450 casques bleus) pour abus sexuels. L’armée gabonaise quitte ainsi la Centrafrique après 25 ans de présence dans le cadre de cette mission de paix.

Brice Gotoa

Lire aussi:

L’armée gabonaise retirée de la Minusca, après des accusations d’abus sexuels

Douanes: le logiciel Sydonia world opérationnel dans 83% des bureaux centraux du Gabon

Au Gabon, le logiciel Sydonia world, une application de dédouanement informatisé des marchandises, est désormais opérationnel sur 10 des 12 bureaux centraux des douanes que compte la direction générale des Douanes et droits indirects. Soit 83% des bureaux centraux des douanes selon une annonce du ministère de l’Economie et de la relance ce 20 septembre 2021.

L'ensemble des bureaux connectés au logiciel sont ceux du centre Libreville-Owendo, du contrôle douanier postal, du Port-môle, de Libreville aéroport, de New Owendo international port, de Nkok, de Port-Gentil port, de Port-Gentil aéroport, de Mayumba, et de Moanda. Il ne reste plus qu’à connecter les bureaux d’Oyem et de Bitam.

Mis en place dans le but d’accélérer les échanges d’information et améliorer la mobilisation des recettes, le Sydonia World a officiellement remplacé Sydonia Plus en janvier 2020. Depuis sa mise en place selon le ministère de la Promotion des investissements, ce logiciel a permis de réduire les délais et procédures de traitement des déclarations en douanes, d'accroître les recettes douanières. Il a également permis de renforcer les contrôles, ainsi qu’une meilleure gestion intégrée des exonérations.

Présenté comme une version améliorée de son prédécesseur Sydonia plus, le Sydonia world se base sur l’internet pour moderniser les processus de dédouanement afin de faciliter le commerce légal et renforcer l’efficacité des contrôles douaniers, apprend-on. Cet outil va permettre également de désengorger les ports du pays.

S.G.

Hausse de l’ordre de 11% des prix des matériaux de construction dans les marchés

Les prix de certains matériaux de construction flambent depuis quelques semaines à Libreville. « La hausse est presque générale et concerne presque tous les matériaux. Par exemple, la tonne du ciment qui coûtait 90 000 FCFA il y a trois mois est vendue dans certaines quincailleries à 95 000 FCFA voire 100 000 FCFA dans d’autres. Le camion de sable est passé de 50 000 FCFA à 60 000 FCFA. Le prix du rouleau d’attache qu’on se procurait à 5000 FCFA il y a trois mois environ est aujourd’hui vendu à 6000 FCFA. Les prix varient en fonction des vendeurs », explique un professionnel du bâtiment. La hausse des prix est donc de l’ordre de 11%.

Cette hausse s’explique « par une augmentation des taxes douanières comme le justifient les grossistes. Mais en réalité, chaque année au cours de la saison sèche, les prix des matériaux de construction augmentent généralement. Car, c’est pendant cette saison que plusieurs personnes lancent leurs travaux de construction. Et par conséquent, la demande devient très forte et les commerçants en profitent pour créer la pénurie et augmenter les prix », explique un quincailler à Libreville.

Pourtant, depuis quelque temps, le ministère du Commerce a décidé de passer à la vitesse supérieure s’agissant de la lutte contre la hausse unilatérale des prix des produits dans les marchés. A ce titre, un numéro vert a été mis en place par la direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) pour dénoncer les abus et fraudes.

Rappelons que le secteur des matériaux de construction est en baisse d’activité au Gabon du fait du recul de la commande publique, l’arrêt de certains chantiers et la pandémie du coronavirus. Selon la note de conjoncture du ministère de l’Economie, la production de ciment à fin mars 2020 a baissé de 11% à 101 210 tonnes à fin mars en glissement annuel. Parallèlement, les ventes ont été plombées (-12%) par les dysfonctionnements liés au contexte sanitaire, induisant un recul (-11,1%) du chiffre d’affaires par rapport à la même période un an plus tôt.

A noter que le BTP (bâtiments et travaux publics) est un secteur sur lequel le Gabon compte pour accélérer la transformation de son économie d’ici 2023.

S.G.

Climat des affaires : malgré l’arrêt du Doing Business, le Gabon s’engage à poursuivre ses réformes

Suite à la décision de la Banque mondiale de mettre fin à la publication de son rapport sur le climat des affaires dénommé « Doing Business », le Gabon affirme qu’il va poursuivre ses réformes. « Nous prenons acte de la décision de la Banque mondiale d'interrompre la publication du rapport annuel Doing Business. Toutefois, le Gabon reste engagé à poursuivre sa dynamique des réformes afin d'améliorer le cadre des affaires et de l'investissement », a réagi ce 17 septembre, le ministre de la Promotion des investissements, Carmen Ndaot.

Nous prenons acte de la décision de la @Banquemondiale d'interrompre la publication du rapport annuel Doing Business. Toutefois, le Gabon reste engagé à poursuivre sa dynamique des réformes afin d'améliorer le cadre des affaires et de l'investissement. https://t.co/dH5D9WNs2k

— NDAOT Carmen (@CarmenNdaot) September 17, 2021

Au cours du Conseil des ministres du 11 août, le pays a prévu de réaliser 32 réformes, à l’horizon 2023. Réparties dans 7 indicateurs, ces réformes incluent la création d’entreprises, le raccordement à l’électricité, le commerce transfrontalier, le paiement des taxes, l’octroi du permis de construire, le transfert de propriété et la justice commerciale. Mais déjà, le gouvernement déclare avoir réalisé 13 réformes prescrites par le Doing Business entre 2019 et 2020.

Sylvain Andzongo

Lire aussi :

13-09-2021-Pour améliorer son climat des affaires, le Gabon veut impulser 32 réformes d’ici 2023

Le Gabon projette d'atteindre le cap de 100 entreprises installées à Nkok au 1er semestre 2022

Le Gabon projette d'atteindre le cap de 100 entreprises installées dans Zone économique à régime privilégié (Zerp) de Nkok au 1er semestre 2022.

En effet, dans sa lettre au président de la République le 13 septembre dernier, Noureddin Bongo, ex-Coordinateur général des Affaires présidentielles, affirme que, « le rythme d’installations d’usines dans la zone industrielle de Nkok s’est fortement accéléré, avec aujourd’hui 85 usines, et 15 autres en phase d’investissement qui devraient entrer en production avant le premier trimestre 2022 et ainsi générer de nouveaux emplois ». Aussi, apprend-on, les usines de Nkok s’émancipent des secteurs traditionnels de l’industrie du bois et de la métallurgie, pour la production de médicaments, le recyclage de déchets plastiques ou encore la production de ciment.

Lancée en 2012, la Zerp de Nkok compte actuellement 85 entreprises en production dont 68 dans le secteur du bois. Si elle atteint les 100 entreprises annoncées au 1er semestre 2022, cela fera une moyenne de 10 entreprises installées par an au bout d’une décennie.

La Zerp de Nkok est issue d’un partenariat public-privé entre l’Etat gabonais et la Société singapourienne Olam International. Sur place, une Autorité administrative a pour rôle d’apporter un appui personnalisé aux sociétés installées dans la Zerp de Nkok, ou celles souhaitant y opérer en facilitant leurs formalités administratives. Son service s’articule essentiellement autour de 17 administrations représentées au sein du guichet unique.

Sylvain Andzongo