Le Nouveau Gabon

Lutte contre la vie chère : un numéro vert, un numéro Whatsapp et une page Facebook pour dénoncer les abus

Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, la direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) vient de mettre à la disposition des consommateurs un numéro gratuit (8085), un numéro Whatsapp (+24161000193) et une page Facebook pour dénoncer les abus et fraudes, apprend-on d’un communiqué de cette administration, signé le 8 juillet 2021.

Selon la DGCC, ces canaux de communication présents dans le quotidien des consommateurs sont également des outils indispensables à la préservation de leurs intérêts. « Cela grâce aux actions d’identification des auteurs de fraudes qui permettront à la DGCC d’effectuer un meilleur contrôle sur les dérapages constatés dans la commercialisation des produits de première nécessité, notamment les produits de fabrication locale, les huiles, le sucre, le riz, les produits laitiers, la volaille ou le poisson », renseigne le communiqué.

Le lancement de ces nouveaux canaux de communication fait suite à la rencontre le 17 juin dernier entre les ministres du Commerce, Hugues Mbadinga Madiya, son collègue de l’Économie, Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou et les opérateurs économiques au sujet de l’augmentation des prix de certains produits de première nécessité. Le gouvernement avait demandé à l’ensemble des opérateurs économiques de se soumettre au respect de la législation.

Créée en août 2004, la DGCC est sous la tutelle du ministère de l’Économie et de la Relance. Elle a pour missions principales de veiller à la régulation concurrentielle des marchés et d’assurer la protection économique et la sécurité des consommateurs.

Brice Gotoa

Covid-19 : plusieurs familles annulent leurs vacances en raison du laissez-passer et des coûts de transport

Plusieurs familles ont annulé leurs vacances en raison des difficultés liées à la pandémie de la Covid-19. Dans plusieurs agences de transport terrestre de Libreville, l’affluence n’est pas celle des années antérieures.

« Chaque mois de juillet avec ma famille nous organisons un pèlerinage à Sindara (province de la Ngounié) pour deux semaines. L’année dernière cela n’a pas pu se faire à cause des mesures sanitaires. Cette année bien que les mesures ont été allégées, il y a toujours trop de tracasseries pour se rendre à l’intérieur du pays notamment l’obtention du laissez-passer. Nous sommes obligés de repousser l’année prochaine en espérant que la vie va revenir à la normale », a confié Richard Bouchard, un habitant de Libreville.

En plus des documents administratifs à fournir pour se déplacer à l’intérieur du pays, il y a aussi l’augmentation des prix de billets dans les agences de transport terrestre. « Depuis l’année dernière, il est difficile pour nous d’avoir de bonnes vacances. Avec la crise sanitaire, tout est vraiment compliqué. En plus des tracasseries administratives, les prix des billets ont doublé dans les agences de voyages. Nous sommes une famille nombreuse et avec de tels coûts nous rendre au village devient difficile », a indiqué Roger Nguema, originaire de Bitam dans la province du Woleu-Ntem.

Selon plusieurs chefs d’agences de voyages, les activités de transport terrestre sont en baisse parce que la plupart des clients n’ont pas l’habitude des démarches administratives. « On n’arrive plus à joindre les deux bouts parce que beaucoup de personnes ne veulent plus voyager à cause de la pandémie. Ce qui nous rend la tâche un peu difficile. Vivement que le gouvernement pense pendant cette période de vacances à enlever le laissez-passer pour faciliter le déplacement des populations. Nous savons qu’en période de vacances les Gabonais veulent tous se rendre dans leurs provinces », a expliqué Essono Obiang, chef d’agence de Weah transport.

Avec la pandémie de la Covid-19, les dernières mesures de restriction édictées par le gouvernement recommandent aux populations d’avoir un test PCR négatif ou se faire vacciner et d’obtenir un laissez-passer pour se rendre à l’intérieur du pays. Le laissez-passer est gratuit, mais pour en bénéficier, il faut formuler une demande auprès du ministère de l’Intérieur et se munir des pièces justifiant le déplacement envisagé. L’instauration de ces mesures pour circuler d’une province à une autre au Gabon avait pour but de limiter les mouvements de masse des personnes et lutter ainsi contre la propagation de la Covid-19 dans le pays.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Covid-19 : des dysfonctionnements autours de la quarantaine des voyageurs internationaux

Confinement de 24h : les contrevenants menacés d’interdiction de séjour au Gabon

Le Plan d'accélération de la transformation de l’économie coûtera 3000 milliards de FCFA

Lancé en janvier 2021, le plan d’accélération de la transformation (PAT) de l’économie gabonaise s’évalue à 3 000 milliards de FCFA sur 3 ans (2021-2023), a affirmé la ministre de l’Economie interviewé par nos confrères de Gabon 1ère.

Cette enveloppe globale est financée partiellement par l’Etat gabonais sur la base de ses ressources propres, selon Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou. Soit 33% (990 milliards de FCFA) de cette enveloppe. Les 67% restants de l’enveloppe devant être financés par « les ressources extérieures (les emprunts contractés récemment et les emprunts à rechercher), les mécanismes de financement innovants tels que les partenariats publics privés qui sont en train d’être mis en place. Et enfin, il y a le secteur privé qui doit également accompagner la mise en œuvre de ce plan d’accélération de la transformation sur les trois ans », explique Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou.

Au sein de l’opinion publique, certains Gabonais critiquent ce choix gouvernemental. Pour cette franche, le mode de financement de ce plan triennal va davantage alourdir la dette du pays dont le taux a dépassé le seuil communautaire fixé à 70% du PIB. Mais, pour le ministre de l’Economie, la dette du Gabon en elle-même n’est pas un problème. L’essentiel étant qu’elle soit efficace et qu’elle soit remboursée. A noter qu’au cours des trois premiers mois de l’année 2021, selon les données du ministère de l’Economie, l’encours de la dette publique du Gabon a augmenté de 14,6% pour se situer à 6426,4 milliards de FCFA.

Le Gabon vise à travers le PAT à relancer véritablement son économie actuellement affaiblie par la crise économique doublée à la crise sanitaire. Ce qui va consister à accélérer la transition vers l’« après-pétrole » de l’économie gabonaise, en accélérant les nouveaux moteurs de croissance et en repensant son modèle social. Pour cela, le PAT repose sur trois piliers. A savoir, les piliers économique, social et transversal.

Pour 2021, « nous nous sommes fixés un objectif de croissance de 1,5%, voire 2% et au terme de la mise en œuvre du PAT 4%/5%. Pour assurer la relance, on s’appuiera principalement sur 3 secteurs hors pétrole dont le potentiel peut être accru : mines (manganèse), industrie forestière et l'agriculture », explique le ministre de l’Economie.

Pour le suivi de la mise en œuvre du PAT, une évaluation se fera « sur une base trimestrielle » et sur la base du travail des task forces, précise la ministre. A en croire Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou, dans les semaines à venir, les premiers résultats du PAT seront visibles.

S.G.

Lire aussi:

Gabon : des médicaments pour renforcer le dispositif sanitaire dans le PAT

Plan d’accélération de la transformation : premier bilan après cinq mois de mise en œuvre

Le Gabon a perdu 400 milliards de FCFA de ressources propres depuis le début de la crise de la Covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 en mars 2020, l’Etat du Gabon a perdu « l’équivalent de 400 milliards de FCFA de ressources propres » selon le ministre de l’Economie et de la relance.

Dans une récente interview diffusée sur Gabon 1ère, Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou a indiqué que cette somme agrège les pertes enregistrées au niveau des recettes pétrolières, fiscales et douanières. Pour juguler l’impact de ce déficit sur l’économie du pays, les autorités gabonaises essaient de trouver des solutions devant permettre de mobiliser plus de recettes dans les années à venir. « Il est question aujourd’hui de faire en sorte que nos services fiscaux et douaniers puissent se réinventer pour optimiser la mobilisation des recettes. Ils doivent faire une analyse de tout le dispositif qui existe. Aujourd’hui, nous avons des outils tels que la digitalisation qui doivent permettre d'accroître ces résultats », a expliqué Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou.

Aussi, pour accroître ces résultats, les autorités ambitionnent d’élargir l’assiette fiscale. Ce, en allant vers l’informel. Il est question d’après le membre du gouvernement de « faire en sorte que l’informel puisse être identifié et que nous parvenions à suivre les contribuables qui ne paient pas encore d’impôts. C’est important et c’est fondamental pour nous parce que nous avons à cœur de faire que les services financiers puissent avoir les résultats qui sont attendus dans le cadre de la programmation budgétaire qui se fait au niveau des ressources », poursuit Nicole Jeanine Lydie Roboty Mbou.

Depuis 2014, l'économie gabonaise accuse le coût de la crise du pétrole qui a fortement impacté l’activité, entraînant une dégradation des comptes publics gabonais. Une dégradation marquée par la baisse des recettes issues du pétrole (450 milliards de FCFA en 2016 contre 1400 milliards de FCFA en 2014), selon les données de la direction générale du trésor français.

Aussi, la dette publique est passée de 34 % du PIB en 2015 à plus de 70% du PIB en 2020, dépassant ainsi le seuil communautaire en vigueur dans la zone Cemac (70% du PIB). Aujourd’hui, engagée dans la diversification de son économie, le Gabon compte d’ici 2023, réduire sa dépendance au pétrole.

Sandrine Gaingne

Suspension des primes pour l’ensemble du personnel du Centre national de santé mentale de Melen

Les primes et indemnités versées à l’ensemble du personnel du Centre national de santé mentale de Melen (CNSM) sont désormais suspendues, a décidé le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong.

En effet, le ministre de la Santé a présidé, le 06 juillet à Libreville, une séance de travail avec l’ensemble du personnel du CNSM. « Tenant compte de la situation actuelle de la structure et des dérapages dans la gestion des ressources mises à sa disposition, le ministre a décidé de la suspension avec effet immédiat des primes du personnel du CNSM », renseigne le ministère de la Santé. Pour le ministre, « il est inadmissible et anormal de payer régulièrement les primes pendant que la structure manque de médicaments pour la prise en charge des patients ».

Devant la situation préoccupante du CNSM et face à la nécessité de redynamiser les ressources de cette structure, le ministre a promis d'injecter 25 millions de FCFA à l’agence comptable pour des dépenses en médicaments et consommables médicaux. Le membre du gouvernement a instruit la direction du centre de mettre davantage à contribution les assistantes sociales dans le processus d’insertion familiale des patients guéris.

L’arrêt de paiement de ces avantages financiers intervient quelques semaines après une décision similaire à l’encontre du top management du Centre hospitalier régional Estuaire (Chrem), situé dans la même ville.

La rencontre avec le personnel du Centre, apprend-on, s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des projets d’établissements visant l’amélioration de l’offre de soins dans cette structure spécialisée. Au final, deux actions prioritaires ont été retenues : la deuxième phase de l’opération de transfert des malades mentaux vers le centre et l’approvisionnement en médicaments et consommables.

Sylvain Andzongo

Lire aussi:

Hôpital de Melen : le ministre de la Santé maintient la suspension des indemnités du top management

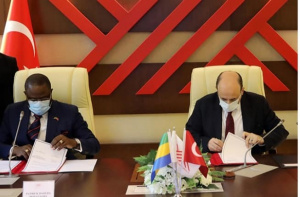

Education: Libreville et Ankara signent deux accords de coopération

Dans le cadre du récent Sommet entre la Turquie et le Gabon sur l'Enseignement supérieur, organisé sur le bord du Bosphore, le ministre gabonais en charge de l'Enseignement supérieur, Patrick Mouguiama-Daouda, le chef du Conseil turc de l'Enseignement supérieur, Yetca Sarac, et son homologue turc, Zita Selçuk ont paraphé, deux protocoles d’accord le 7 Juillet dernier.

« Les autorités gabonaises affichent leur optimisme à l'idée de promouvoir les échanges d'expériences dans l'ensemble des secteurs de l'Education avec la Turquie. Visiblement, tout porte à penser qu'à un horizon raisonnable les relations éducatives entre Ankara et Libreville connaîtront une accélération bénéfique pour les acteurs des secteurs concernés. De fait, ces échanges vont impacter l'ensemble du monde éducatif, en particulier gabonais. Ils ciblent à la fois les échanges d'informations, d'expériences et publications scientifiques, la conduite consensuelle des activités de recherche, sur l'élaboration des programmes, ainsi que la qualité et l'évaluation de ceux-ci », explique le ministère gabonais de l’Enseignement supérieur.

Autre point de ces accords : la formation professionnelle des enseignants, des managers d'établissements et de l'administration, voire des inspecteurs, figure en bonne place. De même que l'échange des experts, enseignants et étudiants, en plus du partage d'expériences dans les Nouvelles technologies de l'information et de la communication (Ntic)...

« Cela dit, le souci affiché par les deux gouvernements de concrétiser cette coopération sur le terrain, ouvre des perspectives globales d'exploitation mutuelle des potentialités multiples des deux pays. (…) Tout compte fait, un groupe de travail conjoint, supervisé par les deux départements ministériels a été mis en place pour hâter l'effectivité de ce tournant de la coopération bilatérale », apprend-on.

Pour le ministère gabonais de l’Enseignement supérieur, le partenariat avec Ankara se justifie au vu du développement socio-économique plausible en Turquie, pays membre de l'OTAN et de l'Organisation de la conférence islamique, auxquels s'ajoute son leadership enviable parmi les pays émergents. Ce qui permettra l'essor d'une école gabonaise qui contribue à la croissance économique et lutte contre le chômage de la jeunesse.

S.A.

Haut-Ogooué : Comilog met en place un plan de développement de la ville de Bakoumba

La Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) va mettre en place un plan de développement local (PDL) du département de Lékoko et de la commune de Bakoumba dans la province du Haute-Ogooué. Ce plan a été validé le 8 juillet dernier à Bakoumba, par les ressortissants de cette localité, au Forum responsabilité sociétale et environnementale (RSE) de Comilog, dénommé « Ma localité, mon avenir, je m’engage ».

Financé par la filiale du groupe Eramet, le plan de développement de Bakoumba propose une solution à trois axes, selon Jean Delors Biyogo, l’économiste et expert en développement sollicité par Comilog. Il s’agit notamment de la diversification de l’économie (le développement de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage…), le renforcement des infrastructures (routes, ponts, désenclavement des villages…) et le renforcement des services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, la culture et tout ce qui concerne l’environnement et l’habitat.

« Le retour de Comilog dans le département constitue une opportunité de lancement d’un processus de développement économique durable, mettant l’accent sur l’exploitation des secteurs hors mines, grâce, entre autres, à sa RSE et à toutes les autres ressources qui seront mobilisées pour la mise en œuvre du présent Plan de développement local », a indiqué Christian Mouandjoudy, rapporteur du Forum RSE Comilog de Bakoumba.

L’élaboration de ce plan de développement local, se fait dans un contexte où la commune de Bakoumba subit, à l’instar de toutes les localités du Gabon, les conséquences néfastes des crises de la chute du prix du baril de pétrole de la fin de l’année 2015 et la pandémie de la Covid-19, caractérisées par la hausse exponentielle du taux de chômage, la dégradation des services sociaux de base, la déliquescence des infrastructures et l’accroissement de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Le Plan de développement local de Bakoumba a été précédé par une étape de diagnostic territorial, réalisé entre le 15 avril et le 19 mai 2021 suivant une approche participative, ainsi que le recommandent le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et les autres agences internationales de promotion du développement. Il permettra une valorisation des ressources hors mines hors pétrole.

Brice Gotoa

Rapport Mercer : Libreville dans le top 3 des villes africaines les plus chères en 2021

Libreville est la troisième ville la plus chère pour les expatriés en Afrique, rapporte le classement 2021 du cabinet américain Mercer sur le coût de la vie. Sur le plan mondial, la capitale gabonaise occupe la 20e place sur un échantillon de 209 villes classées.

Comparativement à 2020, le coût de la vie à Libreville est devenu plus élevé en 2021 pour les expatriés. En effet, dans le classement de l’année dernière, la capitale gabonaise occupait la 5e place au niveau africain et à la 33e position à l’échelle mondiale.

Dans cette enquête publiée le 22 juin dernier, c’est N’Djamena au Tchad, 13e dans le monde, se positionne comme la ville la plus chère en Afrique. La capitale tchadienne devance la ville nigériane Lagos au Nigéria classée 19e sur le plan mondial. Le maillot jaune de la ville la moins chère pour les travailleurs étrangers en Afrique revient cependant à Lusaka (Zambie), suivie de Tunis (Tunisie).

Pour établir ce rapport annuel, le cabinet américain prend en compte des critères tels que le coût du logement, du transport, de l'alimentation, de l’habillement, des articles ménagers et le divertissement dans les villes étudiées.

Vince Cordova, responsable de la mobilité internationale (nord-est) de Mercer, note que le classement de cette année a été affecté par la pandémie. Les différentes mesures de restrictions prises par les Etats ayant obligé les entreprises à opter pour les embauches à distance au lieu de délocaliser les travailleurs dans un autre pays.

Top 10 africain des villes les plus chères

- 1-N’Djamena au Tchad

- 2-Lagos au Nigéria

- 3-Libreville au Gabon

- 4-Abidjan en Côte d’Ivoire

- 5-Bangui en République centrafricaine

- 6-Brazzaville Congo

- 7-Kinshasa en République démocratique du Congo

- 8-Yaoundé au Cameroun

- 9-Dakar Sénégal

- 10-Douala Cameroun

S.G.

Total Eren, filiale de la société française Eren, va développer une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW près de Libreville

Alain-Claude Billie By Nze, le ministre en charge du secteur de l’énergie, informe qu’il a présidé ce 9 juillet à Libreville la cérémonie de signature du protocole d’accord permettant à Total Eren, filiale de la société française Eren, de développer un projet de centrale solaire photovoltaïque de 50 MW dans les environs de Libreville, raccordée au réseau interconnecté.

« L’aboutissement de ce projet participerait à la mise en œuvre de volonté des plus hautes autorités de diversifier les sources de production d’énergie en privilégiant le recours aux énergies propres et renouvelables, afin de satisfaire la demande des industries et des ménages en énergie électrique », explique le membre du gouvernement.

Pour l’heure, l’on n’a pas encore les détails de cet accord signé par l'entreprise. Encore moins, les modalités de la mise en œuvre de ce projet solaire. Mais, l’on note que Total Eren avait déjà présenté, il y a près d'un an, un projet similaire pour la zone de Nkok.

A cet effet le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des finances, Sosthène Ossoungou Ndibangoye, avait reçu le 30 janvier 2020, une délégation de Total Eren spécialisée dans les énergies renouvelables. Max Lander et Anne Boulet, respectivement Business Developper Afrique et Deputy Vice-président - Business Development - chez Eren Groupe, ont procédé à la présentation du projet de construction d'une centrale solaire d’une capacité de 50 MW à Nkok, issu d’un partenariat tripartite entre Total Eren, la Société d'énergie et d'eau du Gabon et l'Etat gabonais.

S.A.

Le FAO sollicite le Gabon pour estimer la déforestation et la dégradation des forêts en Afrique centrale

L’Agence gabonaise d'études et d'observations spatiales (Ageos) informe qu’elle a été sollicitée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans le cadre du projet baptisé « Estimation de la déforestation et de la dégradation des forêts et des facteurs directs actuels et historiques associés à ces processus à l’aide de Sepal » en Afrique centrale. Le Sepal est une plateforme de surveillance forestière de l’organisme onusien.

« Pour le compte du Gabon c’est l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales qui a été sollicitée pour la mise en œuvre de ce projet. Le Gabon disposant déjà de cartographies d’occupation du sol des années de références 2015 et 2020, la mise en œuvre du projet va consister à : l’élaboration d’une légende harmonisée des classes d’occupation du sol du Gabon en utilisant l’outil LCML/LCCS [logiciel informatique en matière de forêt] afin d’avoir des classes cohérentes et facilement transposables à l’échelle sous régionale ; la validation de la cartographie d’occupation du sol 2020 à travers la production des données de validation en utilisant l’outil Collect Earth ; l’estimation de la déforestation et de la dégradation des forêts, sur la base d’analyse de série temporelle sur Sepal », renseigne l’Ageos.

L’objectif à terme est de mettre au point une méthode globale, standard et à grande échelle d’estimation de la dynamique des forêts, en ayant recours à des solutions informatiques et des outils open source pour cartographier les perturbations et quantifier les moteurs directs et historiques de la déforestation et de la dégradation des forêts dans la sous-région du bassin du Congo.

Le Gabon est considéré comme un modèle en matière de gestion des forêts en Afrique centrale. A preuve, la Norvège a récemment décidé d’octroyer au pays un financement de 17 millions de dollars soit environ 9,3 milliards de FCFA pour son engagement en faveur de la protection de ses forêts. Cette enveloppe est la contrepartie du carbone supplémentaire séquestré entre 2016 et 2017, grâce aux mesures mises en œuvre au Gabon dans le but de lutter contre la déforestation.

Ce sont environ 3,4 millions de tonnes de ce carbone qui ont été séquestrés par le Gabon au cours de cette période. Cette manne financière va être remise au Gabon à travers l’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale (Cafi), un fonds créé en septembre 2015, et géré par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et dont la Norvège est le principal bailleur.

S.A.

Lire aussi:

Protection des forêts : les efforts du Gabon récompensés à hauteur de 9 milliards de FCFA