Le Nouveau Gabon

Budget 2021 : le Gabon en voie d’augmenter ses prévisions de dépenses sociales de 59,6 milliards de FCFA (+34%)

Au cours d’un conseil de ministres, tenu le 10 juin à Libreville, le gouvernement a adopté un projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2021. Ce collectif budgétaire, qui va porter le budget du Gabon de 2 681,5 milliards à 3 043,7 milliards de FCFA (hausse de 362,2 milliards), renforce les prévisions de dépenses sociales. Elles devraient s’élever à 234,1 milliards de FCFA contre 174,5 milliards de FCFA dans la loi de finances initiale, soit une hausse de 59,6 milliards FCFA en valeur absolue et de 34,1% en valeur relative.

« Celles-ci concernent notamment la lutte contre la Covid-19, les bourses, la CNAMGS [Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale], les prestations familiales versées aux agents publics, les transports en commun, les hôpitaux, le Samu social, les inhumations et aides aux familles ainsi que le soutien au prix du gaz butane et pétrole lampant », peut-on lire dans le communiqué ayant sanctionné le conseil de ministres. Pour être effectif, le texte devrait d’abord être adopté par le parlement.

Cette augmentation envisagée de l’enveloppe budgétaire au profit du secteur social est l’une des conséquences de la pandémie du coronavirus. Effet, les autorités se sont engagées auprès du Fonds monétaire international (FMI) à prendre des mesures importantes, notamment dans la loi de finances rectificative pour 2021, pour « améliorer la gouvernance des dépenses publiques, tout en continuant à renforcer la protection sociale des populations les plus vulnérables ».

En 2020, le chef de l’État, Ali Bongo, a dû mettre la main à la poche (2,1 milliards de FCFA) pour soutenir les Gabonais économiquement en leur offrant une assurance maladie. Cette mesure a touché 761 814 personnes.

Sylvain Andzongo

Le Gabon lance un concours national des meilleurs élèves pour sélectionner les génies que l’État va accompagner

Le gouvernement gabonais a récemment marqué son accord pour l’organisation de la première édition du Concours national des meilleurs élèves qui aura lieu le 31 juillet 2021.

« Ce concours participe de la volonté du président de la République, chef de l’État, de promouvoir la culture du mérite et récompenser l’excellence. Il verra la participation de quatre cent soixante-deux (462) élèves des classes de 5e année du cycle primaire et des élèves des collèges et lycées de l’enseignement général, technique et professionnel répartis sur l’ensemble du territoire national », apprend-on du communiqué final du conseil des ministres tenu le 11 juin dernier à Libreville.

L’intérêt de cette compétition, explique le ministère en charge de l’Éducation, réside avant tout dans l’exclusivité réservée aux seuls apprenants inscrits régulièrement dans les établissements du cycle primaire, mais surtout secondaires publics et privés reconnus d’utilité publique. Ensuite, mis à part les élèves conviés à se confronter avec leurs diverses matières, cette compétition met aux prises les écoles, collèges et lycées entre eux.

À ce titre, ce concours n’est pas ouvert aux candidats libres comme lors d’autres examens nationaux tels que le CEP, le BEPC ou le Baccalauréat du second degré. « Par ailleurs, ce Concours représente une opportunité inédite pour les parents d’élèves qui figureront parmi “les Cracks”, d’être en particulier suivis et accompagnés dans leurs cursus par le gouvernement. L’enjeu : éviter dorénavant la perte des talents et génies, qui sortent accidentellement du système éducatif, à cause des précarités socio-économiques qui accablent de nombreuses familles », explique-t-on au ministère de l’Éducation nationale.

S.A.

Gestion des hydrocarbures et des mines : le Gabon en passe de créer 3 nouvelles structures administratives

Au terme du conseil des ministres tenu le 10 juin dernier à Libreville, le gouvernement gabonais a entériné le projet de décret portant réorganisation de la direction générale des études et laboratoires (DGEL) au sein du ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines.

Ainsi, la DGEL qui a pour mission d’exécuter la politique du gouvernement en matière de contrôle de la qualité dans les domaines pétrolier, gazier, minier et des ressources hydrauliques, comprend désormais, outre les services d’appui, les services centraux et les services territoriaux, les directions du laboratoire des hydrocarbures ; du laboratoire des produits minéraux ; des études, des affaires juridiques et des statistiques.

Le projet de texte qui crée ces trois nouvelles structures, apprend-on, a pour objectif de combler le vide juridique induit par les évolutions des secteurs des hydrocarbures et des mines. « Ce projet de texte harmonise l’organisation et les attributions de la direction générale des études et laboratoire avec la règlementation du secteur des hydrocarbures et minier en République gabonaise, notamment en ce qui concerne la matière du biocarburant ou de l’agrocarburant, des lubrifiants, des produits gaziers, des produits minéraux et les règles QHSE [Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement] », détaille le communiqué final des travaux. L’éclatement de la DGEL permettra ainsi de gérer les hydrocarbures et le domaine minier de manière sectorielle pour un meilleur suivi.

Selon le ministère en charge de l’Économie, le Gabon repose encore sur le secteur pétrole et des hydrocarbures. En 2020, ledit secteur a représenté à lui seul 37,7% du PIB et 70,5% des exportations totales du pays. Malgré ces contributions, les ventes ont reculé de 9,8% à 2 126,7 milliards de FCFA sur la même période. En effet, la crise sanitaire a fortement bouleversé ce marché induisant une surabondance de l’offre qui a pesé sur les prix du baril (-35% à 39 dollars le baril).

Au cours de la même période, le chiffre d’affaires de l’industrie minière s’est détérioré de 1,8% pour se situer à 26,748 milliards de FCFA, en liaison avec le repli des cours des alliages de 3,7%.

Sylvain Andzongo

Conflit homme-faune : le Gabon pourrait bientôt autoriser les populations à se défendre en cas d’attaque d’animaux sauvages

Pour répondre à la problématique homme-faune au Gabon, le gouvernement a adopté en conseil des ministres le 10 juin 2021, un projet de décret qui autorise l’exécution des battues administratives et, le cas échéant, l’usage du droit de légitime défense par les populations victimes de ce conflit.

Il est question pour le gouvernement de « contribuer à la sécurité des cultures vivrières des communautés locales ainsi que leur intégrité physique tout en préservant les objectifs de gestion durable de la faune sauvage », explique le gouvernement dans un communiqué.

Ce projet de décret est adopté en guise de réponse au conflit qui oppose depuis quelques années déjà, les populations de plusieurs localités du pays aux animaux sauvages. Ces derniers, en quête de pitance, quittent de plus en plus les forêts et saccagent les plantations et les cultures situées autour des habitations des populations.

Cette situation plusieurs fois décriée par les populations a créé il y a quelque temps de vives tensions dans la localité de Mekambo dans la province de l’Ogooué-Ivindo où les populations se sont levées pour contester la destruction de leurs plantations par des éléphants.

Les autorités gabonaises continuent de mener la réflexion pour trouver des solutions pérennes à ce conflit homme-faune tout en préservant l’homme et la faune. Dans la loi de finances 2021, un montant de 1,6 milliard de FCFA est prévu pour la gestion des conflits hommes-éléphants et sera financé grâce à un prêt de la Banque mondiale.

SG

Lire aussi:

Ali Bongo préoccupé par la recrudescence des Conflits homme-faune à Mékambo

Mekambo : ouverture d’une enquête après l’assassinat d’un écogarde dans l’Ogooué Ivindo

Conflit homme-faune à Mékambo : les autorités tentent d’apaiser les tensions

Investissements : la Russie et le Gabon renforcent leur coopération par deux nouveaux accords

Deux protocoles d’accord ont été signés entre Libreville et Moscou lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie, organisé du 2 au 5 juin 2021.

Le premier a été signé entre l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) et le Conseil d’affaire Russie-Afrique. Il vise selon le ministère gabonais du Commerce, « à promouvoir le cadre des affaires et d’investissements entre le Gabon et la Russie ». La première retombée de cet accord sera l’arrivée à Libreville dans la deuxième quinzaine du mois de juillet des premiers hommes d’affaires russes, apprend-on.

Le deuxième a été signé entre l’ANPI, la Confédération patronale gabonaise (CPG) et l’institution russe de promotion économique The Roscongress Foundation. L’objectif est de mettre en place une plateforme de rapprochement des associations d’employeurs russes et la CPG ; ainsi que la création du conseil d’affaires Russie-Gabon.

« La signature de ces deux conventions de partenariat ouvre la voie à l’intensification des échanges (entre les deux pays, NDLR) à travers l’accroissement des investissements dans les secteurs prioritaires identifiés (énergie, hydrocarbures, bois…) par le Plan d’accélération de transformation (PAT) », explique le ministère du Commerce.

Ces accords viennent renforcer les relations de coopération vieilles de plus de 45 ans entre les deux pays. En 2018, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 118 millions de dollars, selon des données du ministère gabonais du Commerce.

SG

Lire aussi:

Diplomatie : l’ambassadeur Russe reçu en audience par Ali Bongo

Le Gabon à la conquête d’investisseurs au Forum économique de St Pétersbourg en Russie

Sécurité maritime : la Chine offre un patrouilleur à la Marine gabonaise

Le président de la République Ali Bongo Ondimba a réceptionné ce 11 juin 2021 au nouveau Port International d’Owendo, un navire militaire offert par la Chine. Il s’agit d’un patrouilleur d’une longueur de 66 mètres, avec une capacité de 21 membres d’équipage et 1500 nautiques en vitesse économique.

Selon le président Ali Bongo, ce navire de « dernière génération » va « utilement renforcer les capacités de nos gardes côtes qui luttent courageusement contre la piraterie maritime, la pêche illicite, l'immigration illégale, les infractions à l'environnement et toutes sortes de trafics. La sécurité des Gabonaises et des Gabonais doit être effective sur terre comme sur mer », a affirmé le chef de l’Etat.

Pour Jessye Ella Ekogha, porte-parole de la présidence de République, « la lutte contre la piraterie et toutes sortes de trafic est, avec la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, l'un des principaux défis sécuritaires lancé à l'Afrique en ce XXIème siècle ».

Le Gabon est un pays côtier du Golfe de Guinée qui fait face depuis plusieurs années à une insécurité maritime grandissante et enregistre ainsi une augmentation alarmante de la fréquence des attaques de pirates en mer, des trafics et des activités illégales de toute nature, d’après le Conseil national de la mer (CNM). Les autorités recherchent aujourd'hui des solutions pour mettre fin à ces trafics qui ont un impact sur le développement économique du pays.

Dans cette perspective, le navire baptisé du nom du vice-amiral d’escadre Jean Léonard Mbini, par le président de la République devrait être un outil déterminant pour les forces gabonaises impliquées dans cette lutte.

SG

PGS fournit de nouvelles données sismiques 2D et 3D pour le cycle d’octroi de 35 blocs au Gabon

(Le Nouveau Gabon) – Au Gabon, le fournisseur de données sismiques PGS a mis à disposition de nouveaux jeux de données sismiques 2D et 3D couvrant les 35 blocs d’exploration ouverts au marché dans le cadre du 12e cycle d’octroi de licences du Gabon. En juin 2020, la société avait fait la même démarche avec 65 000 km2 de données sismiques 3D et 21 000 km2 de données sismiques 2D, afin de mieux intéresser les investisseurs.

Comme l’année dernière, ces nouvelles données comprennent également des données sur les puits susceptibles d’aider à évaluer la prospectivité des périmètres. Au total, des centaines de cibles ont été répertoriées sur 12 blocs en eaux peu profondes et 23 en eaux profondes.

Il faut rappeler que le ministère du Pétrole a annoncé le report de la clôture du programme au 30 juin prochain. « L’extension de la date limite de soumission des offres offre une opportunité d’intégrer de nouvelles données dans les évaluations des blocs ouverts », explique un communiqué de PGS.

Le gouvernement gabonais n’a fourni aucune information sur les entreprises ayant déjà exprimé leur intérêt pour les blocs proposés. L’année dernière, les autorités ont promu les blocs aux États-Unis, Afrique du Sud, au Brésil, en Inde, en Chine, en Russie, à Singapour, au Japon et en Guinée équatoriale.

Depuis plusieurs années, le Gabon fait face à une stagnation de son offre pétrolière alors qu’il s’appuie en grande partie sur les recettes du secteur pour financer son budget. Le pays essaye donc d’avancer dans l’exploration avec l’appui de PGS.

Olivier de Souza

Lire aussi :

Le Gabon va clôturer le 30 juin 2021, les enchères sur ses 35 blocs pétroliers en promotion

ONU : le Gabon élu membre non permanent du Conseil de sécurité

L’Assemblée générale des Nations Unies vient d’élire le Gabon comme membre non permanent du Conseil de Sécurité pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2022. Le vote a eu lieu ce 11 juin 2021 au siège de l’ONU à New-York, aux Etats-Unis, et le pays d’Afrique centrale a obtenu « un total de 183 voix sur 190 », informe le ministère des Affaires étrangères. Un vote massif qui, d’après des autorités gabonaises, démontre de l’intérêt porté au pays sur le plan international.

« Le Gabon a été élu ce jour membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2022-2023. C'est une éclatante victoire diplomatique pour notre pays mais également une lourde responsabilité », s’est réjoui le président de la République Ali Bongo Ondimba sur sa page Facebook.

Comme le Gabon, le Ghana a également été élu ce jour avec trois autres pays dont le Brésil, l’Albanie et les Émirats arabes unis.

A ce poste, le Gabon, pendant les deux prochaines années, fera partie des nations qui vont veiller sur la paix et la sécurité internationale. « Le Gabon, qui est très attaché au multilatéralisme et à la coopération entre les nations, ne ménagera aucun effort pour participer à l'effort de paix, de sécurité, d'équilibre et de stabilité dans le monde », a indiqué le chef de l’Etat.

Dans la sous-région Afrique centrale, ce siège au conseil de sécurité de l’ONU était également convoité par la République démocratique du Congo. Mais après quelques semaines de tractation, le pays de Felix Tshisekedi s’est finalement désisté.

Avec cette élection, le Gabon dispose désormais de trois mandats électifs au sein du système des Nations Unis. Le pays était déjà membre de l’Ecosoc (Conseil économique et social) depuis 2020 et du Conseil des droits de l’Homme depuis 2021.

Le Conseil de sécurité est l’organe des Nations unies chargé de veiller sur la paix et la sécurité internationale. Il comprend 15 membres dont 5 membres permanents. Notamment, les Etats Unis, la Russie, le Royaume Uni, la Chine, et la France.

Sandrine Gaingne

Lire aussi:

Siège au Conseil de sécurité de l’ONU : le Gabon gagne la "bataille" diplomatique contre la RDC

ONU: Bataille entre le Gabon et la RDC autour d’un siège au Conseil de sécurité

Agro-industrie : une loi pour contraindre les entreprises à s’approvisionner à 50% auprès des agriculteurs locaux

Pour soutenir la production agricole locale, le gouvernement gabonais a adopté en conseil des ministres le 10 juin 2021, un projet de loi portant orientation agricole en République gabonaise, qui prévoit la création d’une Chambre nationale d’agriculture (CNA). A travers ce projet de loi, le gouvernement veut imposer aux grandes surfaces et autres entreprises de l’agroalimentaire de s'approvisionner auprès des producteurs agricoles locaux.

« S’inscrivant dans la stratégie du gouvernement de soutenir la production nationale en garantissant un accès privilégié des produits locaux au marché, ce texte énonce le cadre d’obligation aux entreprises du secteur alimentaire de s’approvisionner localement à hauteur d’au moins 50% de leurs stocks en produits agricoles naturels ou transformés », a indiqué Madeleine Berre, porte-parole du gouvernement.

Selon le gouvernement, le texte énonce, en outre, les bases permettant l’encouragement à la formation, à la transformation locale et à l’incitation des opérateurs économiques à s’investir véritablement dans la fabrication et le montage local des équipements agricoles.

La création de cette Chambre nationale d’agriculture pour l’orientation agricole au Gabon intervient dans un contexte où le pays veut réduire sa dépendance de l’extérieur sur le plan alimentaire. Les autorités gabonaises planchent sur des stratégies de « substitution des importations », qui devraient permettre au pays d’atteindre sa souveraineté alimentaire et réduire de moitié sa facture d’importations alimentaires à l’horizon 2025, qui s’élève annuellement à 550 milliards FCFA.

Ce projet de loi va en droite ligne avec le Plan d’accélération de la transformation (PAT) de l’économie gabonaise, lancé en janvier dernier par le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda. À travers ce PAT, le Gabon ambitionne d’atteindre sa souveraineté alimentaire.

Brice Gotoa

Lire aussi:

Le Gabon va outiller les petits agriculteurs à la lutte contre les maladies virales du manioc

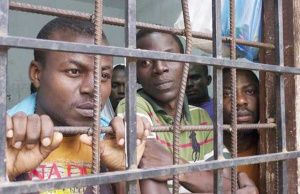

La Justice gabonaise régularise 306 dossiers de personnes en situation de détention

Dans le cadre d’un conseil de ministre tenu le 10 juin à Libreville, le ministre de la Justice Erlyne Antonela Ndembet Damas, a présenté le Rapport à mi-parcours des travaux de la Commission ad hoc chargée d’examiner la régularité des détentions au Gabon.

Il en ressort que sur 882 situations de personnes détenues, 306 dossiers ont déjà été régularisés. Ce qui a ouvert la voie, pour certains, à une remise en liberté. Aussi, les activités de la Commission se poursuivent-elles sur l’ensemble du territoire national.

Soucieux du respect des conditions et la bonne gestion des personnes incarcérées conformément aux lois et règlements internationaux souscrits par le Gabon, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a instruit les services compétents aux fins de pallier certains dysfonctionnements observés. La Commission ad hoc a donc lancé ses investigations le 16 novembre 2020.

En 2019, révèle le rapport sur les droits de l’Homme au Gabon produit par l’ambassade des Etats-Unis, la Commission de révision pour la surpopulation carcérale a annoncé la libération de 153 personnes qui étaient en détention provisoire dans la prison centrale de Libreville ; celles-ci avaient toutes été détenues plus longtemps que la durée maximale de détention provisoire autorisée par la loi.

Pourtant, la loi limite la détention provisoire à six mois pour les délits et à un an pour les crimes, des prolongations de six mois pouvant être autorisées par le juge d’instruction. « La loi stipule qu’il doit y avoir une commission chargée d’examiner les cas de détention abusive ou excessive et d’accorder des indemnisations aux victimes, mais les autorités n’ont pas établi cette commission. Environ deux tiers des détenus étaient en détention provisoire, laquelle durait parfois jusqu’à trois ans », révèle le rapport américain.

Dans certains cas, la durée de la détention provisoire a dépassé la peine maximale imposable pour l’infraction présumée. En général, les détenus connaissaient mal leurs droits ainsi que la procédure de plainte, et n’ont peut-être pas porté plainte par crainte des représailles.

Sylvain Andzongo