Le Nouveau Gabon

Camille Lendeme ouvre le débat sur la cherté du ciment au Gabon, en comparaison au Cameroun et au Congo

Dans une tribune publiée dans le quotidien L’Union en kiosque du 27 et 28 février, Camille Lendeme, expert gabonais en douane agréé par la Cemac a ouvert le débat sur la cherté du ciment au Gabon en comparaison avec d'autres pays de la sous-région.

« On ne comprend toujours pas comment ceux-ci [les prix du ciment] sont à leur niveau actuel de 5000 FCFA au détail, alors que les droits de douane sur le clinker consentis par l’Etat gabonais en distorsion du Tarif extérieur commun (TEC) pour accompagner l’industrie cimentière gabonaise sont à 0%, de même que la TVA », écrit l’expert.

Il ajoute : « Dans le même temps, les sociétés camerounaises, dont le régime industriel a ramené les droits de douane de 10% à 5,5% et la TVA de 18% à 17,5% sur le clinker, revendent le ciment à 3 900 FCFA [4400 FCFA à certains endroits] le sac au détail. Sans aucun doute, on s’interrogera, pour longtemps encore, sur l’ingéniosité de Dangote Cement au Congo qui parvient à vendre son ciment produit localement à 2 650 FCFA le sac au détail, alors qu’il paye 10% de droits de douane et 18% de TVA sur le clinker qu’il importe ».

En dehors de la Cemac, indique l’expert, le prix de vente d’une tonne de ciment est 3 fois supérieur au Gabon qu’en Turquie. Raison pour laquelle, il interpelle le gouvernement afin de s’attaquer au niveau élevé des prix. En outre, il lance un appel aux producteurs locaux actuels (Cimaf Gabon, CimGabon et Africa Cement) et futurs (Lafarge Holcim et Dangote), afin qu’ils intègrent la nécessité de baisser leurs prix de vente au bénéfice du consommateur de ciment au Gabon.

Sylvain Andzongo

A travers la Sotrader, le Gabon prépare l’extension des villages Graines sur le plan national

Le Directeur Général de l’Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon, Ghislain Moandza Mboma, accompagné du DG de l'Agriculture, Max Auguste Oussou, ont procédé, le 27 février, à la visite des sites de production de la Société gabonaise de transformation agricole et du développement rural (Sotrader) dans la commune de Ntoum.

En compagnie du DG de la Sotrader, Ahmed Bongo Ondimba, « cette visite, qui s’inscrit dans le cadre l'exécution du plan de substitution des importations, avait pour principaux objectifs de faire un état des lieux de l’existant, et d’identifier les besoins d’investissement pour l’extension des villages Graines agricoles sur le plan national », apprend-on de l’Anpi. Elle annonce que, « la prochaine étape de cette action sera la signature d’un protocole d’accord entre l’Anpi-Gabon et la Sotrader ».

Dans les jours à venir, le contenu et les détails de l’accord seront donc dévoilés. Mais l’on peut déjà s’attendre à une extension du programme Graine (Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés), déjà présent dans sept provinces sur les neuf que compte le pays.

Issu d’un partenariat entre le gouvernement gabonais (51 %) et le groupe singapourien Olam (49 %), le programme Graine est piloté depuis 2014 par la Sotrader. En 2019, ledit programme pointait déjà 6000 petits exploitants inscrits sous la bannière de 800 coopératives devant exploiter un peu plus de 7000 ha de terres aménagées.

Pour la seule année 2018, 210 coopératives agricoles ont été accompagnées dans leur création et 30 agréments d’exploitants agricoles ont été délivrés.

Depuis plus d'un an, la Sotrader s’est dotée de ses propres marchés agricoles. Ces espaces sont destinés à la commercialisation des produits alimentaires « made in Gabon » issus de Graine. L’objectif visé est d’encourager les coopératives et agriculteurs indépendants à produire plus afin d’inciter les Gabonais au retour à la terre, à une autonomie alimentaire, mais aussi à créer des emplois dans ce secteur prometteur.

S.A.

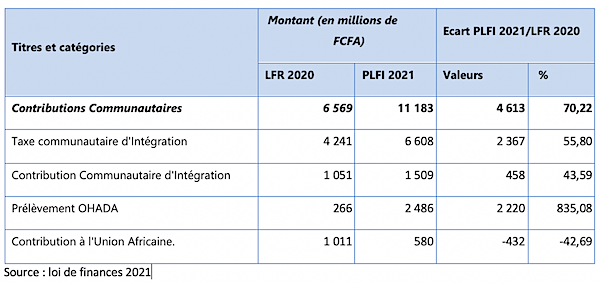

En 2021, le Gabon a prévu de contribuer pour 11 milliards de FCFA au fonctionnement des institutions communautaires

Pour l’année 2021, le Gabon a prévu de verser la somme de 11,1 milliards de FCFA pour couvrir ses charges vis-à-vis des organismes communautaires auxquels il est affilié, a-t-on appris dans la loi de finances 2021. Ces contributions sont en hausse de 4,6 milliards de FCFA par rapport aux prévisions de la loi de finances 2020.

De manière détaillée, cette enveloppe est constituée de 6,6 milliards de FCFA pour la taxe communautaire d’intégration, 1,5 milliard comme contribution communautaire d’intégration, 2,4 milliards de FCFA de prélèvement au profit de l’Ohada et 580 millions de contributions à l’Union africaine. L’on constate ici que les contributions à l’UA sont en forte baisse de 42% par rapport aux prévisions de 2020, tandis que les prélèvements au profit de l’Ohada font un bond de 835%.

Ces fonds selon la loi de finances sont « prélevées au cordon douanier » et sont « imputées aux comptes correspondants ouverts dans les livres du Trésor ».

Ces contributions devront être versées à ces organismes par le Gabon au cours de cette année malgré les difficultés que le pays traverse en ce moment. En fait le Gabon dont le taux d’endettement est supérieur au seuil en vigueur dans la zone Cemac (70% du PIB) veut la ramener sous la barre de 50% de son PIB. Par ailleurs, le pays a mis en place des réformes pour réduire ses charges.

Cependant, l’implication du Gabon dans les institutions communautaires à l’instar de la CEEAC, pourrait justifier la hausse de cette enveloppe pour le compte de cette année.

Contribution du Gabon au fonctionnement des institutions communautaires

Sandrine Gaingne

Face à la Covid-19, « le peuple appelle à la prise en compte de ses souffrances induites », selon Faustin Boukoubi

Au cours de la rentrée parlementaire des députés, le 1er mars 2021, le président de l’Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, s’est prononcé sur les dernières mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation de la Covid-19. « Majoritairement, la population n’est pas systématiquement opposée aux mesures édictées par le gouvernement. Elle appelle plutôt ce dernier à la prise en compte de ses souffrances induites par les effets pervers de ladite pandémie », a-t-il indiqué.

À en croire ce dernier, il revient donc au gouvernement de trouver un équilibre stratégique entre deux impératifs : à savoir préserver la nécessaire sécurité sanitaire de la population à titre préventif et curatif d’une part, et atténuer les difficultés économiques et sociales en ajustant opportunément les mesures et en améliorant l’accompagnement d’autre part. « Si le bénéfice engrangé par une mesure précise n’est pas supérieur aux inconvenants qu’elle engendre, ajuster aussitôt que possible ladite mesure pourrait éviter de préjudiciables frustrations et préserver la paix sociale », a-t-il suggéré.

Pour le président de la Chambre basse du parlement gabonais, les dernières décisions relatives à l’accroissement de l’offre de transport avec l’augmentation du nombre des bus gratuits et la prorogation des aides à certains petits opérateurs économiques vont dans le bon sens et méritent d’être encouragées.

Ces derniers jours, les autorités gabonaises ont durci les mesures contre la Covid-19. Elles ont notamment instauré le couvre-feu de 18h à 5h, l’obligation de présenter les tests Covid-19 négatifs pour accéder aux lieux de culte et aux restaurants. Ces mesures n’ont pas été appréciées par une partie de la population occasionnant des mouvements d’humeurs dans le pays.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Jessye Ella Ekogha dénonce la politisation du mouvement des casseroles

Sénat : comprendre comment Ali Bongo Ondimba a choisi les 15 sénateurs nommés

Au cours du point de presse animé ce 1er mars 2021, le porte-parole de la présidence de la République, Jessye Ella Ekoga, a indiqué que le président Ali Bongo Ondimba s’est fondé sur cinq critères pour opérer les choix des 15 sénateurs nommés la semaine dernière. Il s’agit de la compétence, la représentativité territoriale, la parité, l’équilibre entre jeunesse et expérience et enfin le respect des résultats des élections sénatoriales.

À l’en croire, le premier critère se vérifie par le fait que « toutes les personnalités nommées disposent, dans un ou plusieurs domaines, d’une expertise avérée ». Pour la représentation territoriale, « chaque province dispose d’au moins un nouveau sénateur. Et celles qui en ont deux ou trois, comme l’Estuaire, c’est en raison de leur poids dans la population totale du pays », explique le porte-parole de la présidence de la République.

En ce qui concerne la parité, le Gabon a tenu son rang de troisième pays le plus exemplaire en Afrique derrière le Rwanda et l’Éthiopie en matière de représentation des femmes dans la vie politique. En effet, sur 15 sénateurs nommés par le président de la République, sept sont en effet des femmes. Toujours dans une logique d’inclusion, l’équilibre entre jeunesse et expérience aura également été au centre des préoccupations d’Ali Bongo Ondimba. Cela se voit à travers le fait que, explique Jessye Ella Ekoga, « certains sénateurs sont très expérimentés et d’autres sont plus jeunes. C’est le cas notamment de Steeve Nzegho Dieko ou encore Rosine Mawanga ».

« Pour procéder à ces quinze nominations, le chef de l’État a nécessairement dû tenir compte des équilibres partisans issus du scrutin de fin janvier début février derniers. Ne pas le faire aurait été anti-démocratique », explique le porte-parole de la présidence de la République pour justifier le respect des résultats des dernières élections sénatoriales lors de la nomination des 15 sénateurs.

Conformément à la réforme constitutionnelle votée par le parlement en fin d’année 2020, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a nommé 15 sénateurs en fin de semaine dernière. Cette réforme issue du dialogue d’Angondje (28 mars 2017 – 26 mai 2017) avait pour motivations principales de renforcer l’expertise de la Chambre haute dans certains domaines et lui assurer une meilleure représentativité à l’échelle du pays, a rappelé Jessye Ella Ekoga. Pour lui donc, ceux qui estiment notamment que l’objectif était « de bouleverser des équilibres politiques en foulant au pied le vote des grands électeurs » sont « complètement hors-sujet… »

Ces 15 sénateurs nommés ont rejoint les 52 autres élus, soit un total de 67 sénateurs qui vont être dirigés par Lucie Milebou-Aubusson réélue ce lundi à la tête de la Chambre haute pour un nouveau mandat de 6 ans.

Brice Gotoa

Lire aussi:

Lucie Milebou-Aubusson réélue présidente du Sénat

Le président Ali Bongo Ondimba nomme 15 sénateurs dont sept femmes titulaires

Jessye Ella Ekogha dénonce la politisation du mouvement des casseroles

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce 1er mars, le porte-parole de la présidence de la République, Jessye Ella Ekogha, a dénoncé la politisation du mouvement des casseroles. « On peut légitimement en vouloir à ceux (une minorité) qui tentent de récupérer et d’instrumentaliser ce mouvement en le politisant alors qu’il s’agit d’un mouvement apolitique. Parfois, avec des conséquences dramatiques. On pousse la jeunesse à la faute, à violer le couvre-feu, à commettre des dégâts, à piller, à s’en prendre aux forces de l’ordre dont beaucoup, à cette occasion, ont été blessées. Résultat : deux morts », a-t-il regretté.

Par ailleurs, Jessye Ella Ekogha a déploré que les forces de l’ordre aient été accusées sans vérification, notamment au sujet de la grenade lancée dans une église à Port gentil. « La grenade en question est une grenade assourdissante, donc défensive et non offensive. On ne peut que déplorer que le jeune compatriote qui l’a ramassée ait perdu l’usage de ses mains. Mais là aussi, tout comme pour les événements qui ont conduit au décès de deux jeunes compatriotes, il faut rester prudent. Une enquête a été ouverte qui est en cours. Ce sera à la Justice de faire toute la lumière sur les faits. Et si une faute a été commise, elle devra être sanctionnée conformément aux lois de notre pays », a-t-il indiqué.

« Le mouvement des casseroles est la volonté pour une partie de la population d’exprimer démocratiquement une critique vis-à-vis des mesures prises par le gouvernement. On l’accepte totalement », a cependant fait savoir le porte-parole de la présidence de la République. Ce mouvement avait été lancé au mois de février dernier par des Gabonais, en signe de contestation contre les mesures prises par le gouvernement contre la Covid-19. À savoir : l’instauration du couvre-feu de 18h à 5h, l’obligation de présenter les tests Covid négatifs pour accéder aux lieux de culte et aux restaurants…

SG

Lire aussi:

Covid-19 : le Gabon prêt pour sa campagne de vaccination, mais le respect des mesures barrières reste d’actualité

Le Gabon est prêt à déployer sa campagne de vaccination contre la Covid-19 sur toute l’étendue de son territoire, apprend-on d’un point de presse donné lundi 1er mars 2021 par le conseiller spécial chargé de la communication présidentielle, Jessye Ella Ekhoga. « Sur le plan logistique, tout est pratiquement mis en place pour que sur l’ensemble du territoire, tous ceux qui souhaitent, bénéficient du vaccin notamment les publics prioritaires, à savoir les personnes âgées et celles souffrant de pathologie mortelle puisse en bénéficier », a déclaré le porte-parole de la présidence de la République dans son allocution d’ouverture.

Le Gabon explore plusieurs options pour obtenir ces produits pour la protection de ses populations. Ses autorités ont enregistré le vaccin russe Spoutnik 5, qui selon des tests internationaux, serait efficace à près de 92%. En plus, un accord a été signé avec la Chine, pour l’acquisition de 100 000 doses de vaccins Sinopharm. Enfin, le Gabon compte bien tirer profit de l’initiative Covax, mise en place par l’Organisation mondiale de la santé, pour permettre aux pays les moins développés d’avoir des doses de vaccins, notamment ceux homologués en occident.

Le pays a connu 15 décès du fait de la pandémie en février et plus de 1 987 cas ont été détectés sur les deux dernières semaines de ce mois. Le nombre de cas actifs s’approche des 1 500 alors qu’il était retombé en deçà de 75 mi-décembre dernier. Le taux de contamination a été multiplié par 10 passant de 0,4 à 4% aujourd’hui.

Pourtant tout le monde ne risque pas de se faire vacciner. Le gouvernement du Gabon, à travers le ministre de la Santé publique, a indiqué que se prémunir de la maladie ne sera pas obligatoire, mais vivement recommandé. En attendant, Ella Ekogha invite la population à respecter davantage les mesures barrières, qui seules permettront d’envisager un relâchement progressif des contraintes imposées par l’administration.

Il faudra donc convaincre une partie de l’opinion qui juge les mesures de confinement disproportionnées par rapport à la mortalité de la pandémie au Gabon. Le taux de guérison dans le pays est effet de près de 98%. Une comparaison est d’ailleurs faite par la presse locale avec le paludisme qui selon des statistiques tue plus de personnes au Gabon que la Covid-19.

Pour le porte-parole de la présidence, les deux types de pathologie ne sont pas comparables. Ella Ekogha a expliqué que la Covid-19 à cause de son fort caractère contagieux est plus à craindre d’autant qu’il est un problème international. « Si dans le monde tous les pays ont pris des mesures drastiques face à ce nouveau virus, c’est qu’il y a une dangerosité », a-t-il fait savoir.

IL

Lire aussi:

Covid-19 : les 100 000 doses du vaccin chinois annoncées au Gabon en début mars

Covid-19: au Gabon, l’impact de la seconde vague atténué par la promptitude du gouvernement

Décès de Charles Mendoume, directeur général de la CNSS depuis 4 mois seulement

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon (CNSS), Charles Mendoume, est décédé ce 1er mars des suites de maladie dans une policlinique de Libreville, a annoncé l’institution dans un communiqué.

Cependant, d’après des médias locaux à l’instar de Gabon 24, le DG aurait été emporté par la Covid-19. Car, quelques jours avant son décès, le 7e étage de l’immeuble où il travaillait avait été provisoirement fermé pendant quelques jours pour des raisons sanitaires.

Le Dr Charles Mendoume était à la tête de cette institution que depuis le mois d’octobre 2020. Il était également officier régional de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS). Titulaire d’un doctorat en droit privé, droit social, il a également été conseillé du directeur général de la CNSS avant sa nomination comme DG et consultant sur les questions de politique sociale, sécurité sociale.

À la date du 26 février, le Gabon enregistrait 1338 cas actifs de Covid-19 et déplorait 83 décès.

SG

Après l’acquisition du bloc Etame marin, Vaalco devrait doubler sa production pétrolière au Gabon

La production pétrolière de l’américain Vaalco Energy devrait passer du simple au double au Gabon. Ce, grâce au rachat des 27,8% des parts du Sud-africain Sasol dans le bloc pétrolier Etame marin au Gabon, qui permet à l’entreprise de détenir désormais 58,8% des parts directes sur ce permis, a annoncé l’entreprise dans un communiqué, daté du 25 février dernier. Selon de récentes données indépendantes 2P du contractant CPR, les réserves de Vaalco pourraient alors passer de 9,2 millions de barils à 17,5 millions de barils.

« Avec la production supplémentaire de l’acquisition, nous prévoyons une génération de flux de trésorerie importante en 2021 », a déclaré Cary Bounds, PDG de Vaalco. Cette acquisition devrait selon l’entreprise être immédiatement rentable pour Vaalco, avec des coûts variables supplémentaires minimes.

Pour avoir ces parts supplémentaires, Vaalco a versé « 29,6 millions de dollars en espèces à Sasol, en tenant compte du prix de transaction convenu de 44 millions de dollars, du dépôt déjà payé et des ajustements après la date d’entrée en vigueur, avec un paiement conditionnel futur pouvant atteindre 5 millions de dollars », indique le communiqué de l’entreprise. En effet, selon les termes de l’accord, un paiement conditionnel de 5 millions de dollars sera payé à Sasol si le prix du pétrole Brent est en moyenne supérieur à 60 dollars le baril pendant 90 jours consécutifs au cours de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.

Le Sud-africain Sasol tourne donc le dos au bloc pétrolier d’Etame au moment où le Gabon bataille pour ralentir la chute de la production pétrolière et diversifier sa filière hydrocarbures. Situé au large du Gabon, le bloc Etame marin a produit à ce jour plus de 120 millions de barils de pétrole brut. Fondée en 1985, Vaalco est l’opérateur de ce bloc pétrolier.

SG

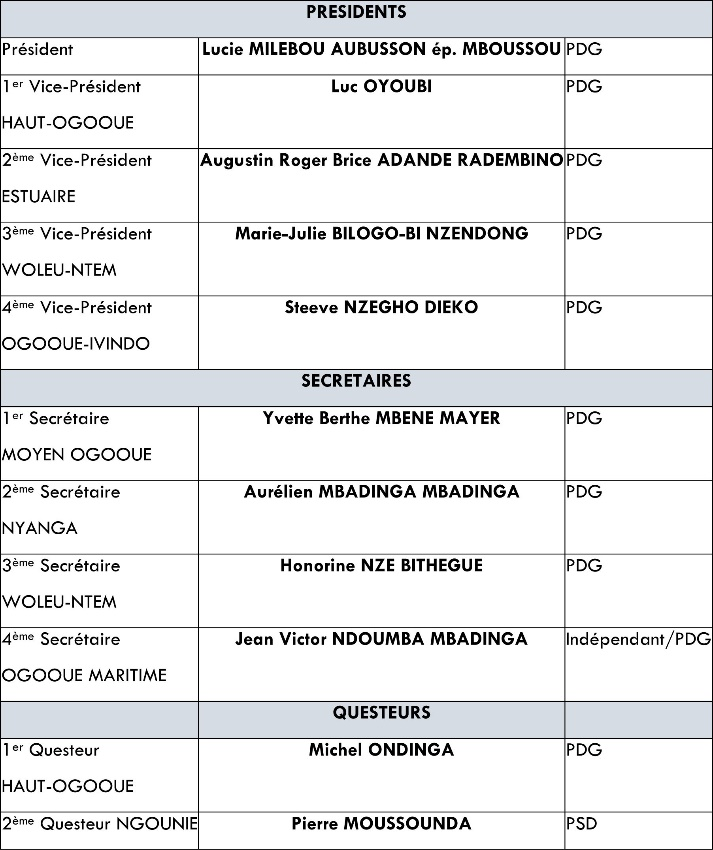

Lucie Milebou-Aubusson réélue présidente du Sénat

Investie par Parti démocratique gabonais (PDG), au pouvoir, Lucie Milebou-Aubusson a été réélue ce 1er mars comme présidente du Sénat pour un mandat de 6 ans. Seule candidate en lice, elle a été unanimement élue par l’ensemble des nouveaux membres de la Chambre haute du parlement, soit 65 voix pour et 0 contre.

Née le 25 février 1957, Lucie Milebou-Aubusson épouse Mboussou, a fait un premier mandat à la tête de cette institution entre 2015 et 2021. Elle est sénatrice du parti démocratique gabonais de la commune de Fougamou.

Lucie Milebou-Aubusson va présider un Sénat qui a été récemment reconfiguré avec seulement 67 membres (contre 102 avant) parmi lesquels 15 ont été nommés par le président de la République. Autre nouveauté, elle n’assurera plus seule l’intérim du président de la République en cas de vacance au pouvoir. Car, selon une récente modification de la Constitution, l’intérim sera assuré par triumvirat composé du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale et du ministre de la Défense.

Le renouvellement du bureau du Sénat a également permis d’élire en plus du président, les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires.

Liste du nouveau bureau du Sénat gabonais

Sandrine Gaingne

Lire aussi:

Le président Ali Bongo Ondimba nomme 15 sénateurs dont sept femmes titulaires