Le Nouveau Gabon

Manganèse : la société minière chinoise CICMHZ cède 10% de son capital à l’État gabonais

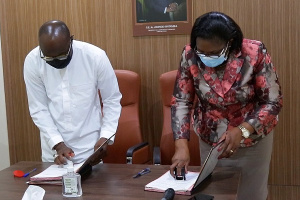

La convention minière qui lie le Gabon à la société chinoise Compagnie industrielle des mines de Hua Zhou (CICMHZ) a été actualisée le 26 février 2021 conformément au nouveau code minier en vigueur depuis 2019 dans le pays. Ce nouveau contrat engage la CICMHZ, qui exploite le manganèse dans la région de Ndjolé (province du Moyen-Ogooué), à céder 10% de son capital à l’État gabonais.

En plus, « cette convention va également changer le mode de calcul de la RPM, avec pour effet l’augmentation du revenu de l’État, l’intégration du partage de production dans le modèle d’exploitation à hauteur de 10% de sa production. Sans oublier l’affectation d’une partie de ses revenus dans les projets de développement des communautés locales, estimée à près de 100 millions de FCFA, susceptible d’augmenter en fonction du résultat d’exploitation », a expliqué Vincent de Paul Massassa, ministre gabonais du Pétrole, du Gaz et des Mines, lors de la signature du contrat actualisé.

« Nous nous engageons à effectuer toutes les activités d’exploitation conformément aux dispositions de notre convention minière et du code minier, en respectant l’esprit de la convention, en assumant nos responsabilités et les obligations prévues dans celles-ci. Nous prenons toutes les mesures nécessaires aux fins de respecter nos obligations et engagements en matière de santé, d’hygiène et de sécurité environnementale », a rassuré le directeur général de CICMHZ, Fan Xiang.

Selon les autorités gabonaises, la signature de cet accord matérialise la vision des plus hautes autorités d’augmenter la contribution du secteur minier et particulièrement du manganèse au produit intérieur brut (PIB) du pays. Le pays mise en effet sur ce minerai pour la diversification et l’accélération de la transformation de son économie. Le pays souhaite voir sa production annuelle de manganèse passer d’environ 7 millions de tonnes à 10,3 millions de tonnes en 2023.

La société chinoise CICMHZ bénéficie depuis 2007 d’un permis d’exploitation minière au Gabon. Ce permis a été renouvelé en 2017 avant son actualisation ce 26 février 2021.

SG

Lire aussi

Manganèse : le Gabon veut atteindre une production annuelle de 10,3 millions de tonnes en 2023

Covid-19: au Gabon, l’impact de la seconde vague atténué par la promptitude du gouvernement

(Le Nouveau Gabon) – Le ministre gabonais de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, a annoncé que l’anticipation des mesures de sécurité sanitaires par les plus hautes autorités de l’État a permis d’atténuer l’impact de cette seconde vague. L’information a été donnée le 26 février 2021 au cours de la conférence de presse sur la situation épidémiologique du Gabon.

« L’anticipation des mesures de sécurité sanitaires par les plus hautes autorités de l’État a permis d’atténuer l’impact de cette seconde vague. Le taux de positivité reste élevé mais se stabilise, de même le temps de doublement qui était de 3 à 5 jours au début du mois commence à s’améliorer significativement », a déclaré Dr Guy Patrick Obiang Ndong.

Selon le membre du gouvernement gabonais, ces premiers résultats laissent espérer une tendance baissière dans les prochaines semaines. « Le démarrage de la vaccination dans les semaines à venir constituera un atout important dans le renforcement de la stratégie de riposte sanitaire, le but étant de protéger la population contre la Covid-19 », ajoute-t-il.

Depuis le début de la pandémie, le mois de février 2021 aura été le mois le plus critique au regard de la vitesse de la propagation du virus dans la communauté et de la tension observée sur les structure sanitaire. Selon les données du Comité de pilotage du plan de veille et de la riposte contre le coronavirus (Copil), le pays a enregistré 3 817 cas positifs, en moyenne 70 hospitalisations et 15 décès.

Au cours des dernières 48 heures, le Gabon a enregistré 330 nouveaux cas positifs sur 8 166 prélèvements, soit un taux de positivité de 4%. Le nombre de personnes hospitalisées est de 69 dont 10 en réanimation pour détresse respiratoire, 3 nouveaux décès à Libreville, 297 guérisons et 1 338 cas actifs.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Covid-19 : les 100 000 doses du vaccin chinois annoncées au Gabon en début mars

Covid-19 : le variant britannique détecté au Gabon

Covid-19 : zone la plus infectée, le Grand Libreville de nouveau isolé du reste du pays

Covid-19 : le non-respect des mesures barrières désormais sanctionné au Gabon par de lourdes amendes

Les conditions pour obtenir les exonérations de taxes sur les intrants agricoles importés au Gabon fixées

(Le Nouveau Gabon) – Le ministre de l’Économie et de la Relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty, et son homologue de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Alimentation, Biendi Maganga Moussavou, ont conjointement signé, le 26 février à Libreville, un arrêté fixant les conditions d’exonération des droits et taxes à l’importation sur le territoire national des intrants agricoles au Gabon.

« Les droits et taxes à l’importation s’entendent de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la contribution spéciale de solidarité (CSS) et des droits et taxes de douanes. Au sens dudit arrêté, il faut entendre par intrants agricoles : tout élément entrant dans le processus de production, de transformation y compris les produits sanitaires et phytosanitaires ainsi que les emballages non réutilisables et les services associés aux activités agricoles et para-agricoles », explique le communiqué diffusé par la Primature.

Le même document ajoute que, cet arrêté va faciliter les formalités d’importation des intrants agricoles pour booster le processus de production agricole. Car, ces exonérations constituent un appui important de l’État aux exploitants agricoles. Au sens de l’arrêté ministériel, l’exonération des droits et taxes à l’importation est accordée par la direction générale des douanes et des droits indirects, à la demande de la société, de l’entreprise, de l’exploitant et de la coopérative, détenteurs de l’agrément technique ou de l’agrément de coopérative agricole délivré et certifié par les services compétents du ministère en charge de l’Agriculture.

Réduction des importations alimentaires

L’arrêté conjointement signé est pris en application des dispositions des articles 20, 22 et 23 de la loi n° 022/2008 du 10 décembre 2008 portant Code agricole en République gabonaise, complétée par la loi n°2/2013 du 22 janvier 2013 portant extension du régime fiscal et douanier incitatif en faveur des exploitants agricoles.

Selon cette législation, les produits du cru issus des activités agricoles, d’élevage, de la pêche et de la chasse ; les biens d’équipement pour les activités agricoles, d’élevage et de transformation ; les engrais agricoles, la provende, les produits phytosanitaires et zoo sanitaires sont exonérés de la TVA.

Ces exonérations fiscalo-douanières dans le domaine agricole rentrent en droite ligne de la politique du gouvernement de réduire la forte dépendance alimentaire du pays à l’extérieur. En effet, le Gabon envisage de réduire, à l’horizon 2022, de 50% ses importations alimentaires qui coûtent actuellement près de 550 milliards FCFA par an au pays.

Sylvain Andzongo

Lire aussi:

Le Gabon exonère les sociétés de capital investissement de l’impôt sur les sociétés

Le président Ali Bongo Ondimba nomme 15 sénateurs dont sept femmes titulaires

(Le Nouveau Gabon) – A la suite des élections sénatoriales des 30 janvier et 6 février 2021, et comme le prévoit la constitution, le président Ali Bongo Ondimba, vient de procéder à la nomination de 15 sénateurs et leurs suppléants dans les neuf provinces du Gabon. Il en ressort que le président de la République a fait la part belle aux femmes. En effet, sur les 15 sénateurs nommés, sept titulaires sont des femmes. Parmi leurs suppléants on compte en plus cinq dames.

Dans le détail, il y a une sénatrice titulaire en la personne de Virginie Obone Nguema dans la province de l’Estuaire. Les deux autres titulaires ont pour suppléants chacun une dame. Ce qui fait en tout une titulaire et deux suppléantes dans cette circonscription. Dans la province du Haut-Ogooué, sur les deux sénateurs titulaires, il y a une dame en la personne de Marie-France Lengoungou Moupassi avec comme suppléante Clarisse Aboulou épouse Nzambi. Dans la province du Moyen-Ogooué, le seul sénateur est une dame en la personne Yvette Mbene Mayer.

Dans la province de la Ngounie, sur les deux sénateurs nommés, il y a une titulaire en la personne de Rosine Mawanga épouse Bibalou. Dans la Nyanga, Sidonie Moussirou est titulaire avec comme suppléante Odile Mogonga. Dans la province de l’Ogooue-Lolo, le seul poste de sénateur titulaire revient à Pauline Gnimi Mambo. Dans la province de l’Ogooue-Maritime, Justine Lembimbi Mambimba est la suppléante du seul sénateur titulaire Jean Victor Ndouma Mbadinga.

Enfin dans le Woleu-Ntem, Honorine Biteghe, occupe l’un des postes de sénateur titulaire. Cette militante des droits de la femme dans le pays. Elle a créé l'Observatoire des droits de la femme et de la parité (ODEFPA), dont la clinique juridique conseille et aide les femmes victimes de violences à suivre leurs dossiers judiciaires.

Selon la loi gabonaise, le nombre de Sénateurs élus est fixé à 52 et celui des sénateurs nommés à 15, soit un total 67 sénateurs rééligibles et reconductibles, avec un mandat d’une durée de 6 ans. Les sénateurs nommés sont désignés par décret du président de la République parmi les personnalités ayant honoré le service de l’Etat, âgées de 40 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant frappées d’aucun cas d’incapacité légale.

Sylvain Andzongo

La liste des sénateurs nommés par le président de la République

Province de l’Estuaire

Pierre Sockat

Suppléant : Anasthasie née Mengue M’Assoumou

Virgine Obone Nguema

Suppléant : Claude Mabika

Jean Claude Ivala

Suppléant : Colette Eugénie Ngnindong

Province du Haut-Ogooué

Cyriaque Mvourandjiami

Suppléant : Dieudonné Yaya

Marie France Lengoungou Moupassi

Suppléant : Clarise Aboulou Epse Nzambi

Province du Moyen-Ogooué

Yvette Berthe Mbene Mayer

Suppléant : Emmanuel Ikosset

Province de la Ngounié

Rosine Mawanga Epse Bibalou

Suppléant : Jean Lacroix Bibana

Alain Manganda Boucka

Suppléant : Etienne Boungomba Lebita

Province de la Nyanga

Guy Noël Ngoma

Suppléant : Ambroise Pambou Mabiala

Sidonie Moussirou

Suppléant : Odile Mogonga

Province de l’Ogooué-Ivindo

Steeve Nzeko Dieko

Suppléant : Joachim Mpouame

Province de l’Ogooué-Lolo

Pauline Gnimi Mambo

Suppléant : Evariste Massima Missambou

Province de l’Ogooué-Maritime

Jean Victor Ndouma Mbadinga

Suppléant : Justine Lembimbi Mambimba Epse Mihindou

Province du Woleu-Ntem

Daniel Obame Ndoumou

Suppléant : Kevin Ekouanga Angono

Honorine Nzet Biteghe

Suppléant Baha Oumarou

Lire aussi:

Sénat : le Gabon en quête de plus d’efficacité avec moins de moyens

Les Gabonais en situation de handicap veulent être représentés au Sénat

Certification : le Gabon renforce le suivi de l’exploitation forestière

Les forêts exploitées au Gabon seront désormais certifiées aux normes FSC dès le 15 mars prochain, a-t-on appris lors de la conférence de presse tenue le 24 février 2021 par les membres de l’organisation indépendante non gouvernementale Forest Stewardship Council (FSC) au Gabon.

Approuvée le 15 décembre 2020, cette norme nationale de gestion des forêts contenue dans un document de plus de 140 pages définit les éléments auxquels les organismes de certification accrédités par le FSC doivent évaluer les pratiques de gestion forestière. Des organismes d’audits internationaux y veilleront.

Son respect devrait profiter à la bonne gestion des forêts et aux communautés villageoises. « Aujourd’hui dans une concession certifiée FSC le payement des redevances se fait systématiquement à la différence des autres concessions qui peuvent être renvoyées pour des problèmes économiques », a affirmé, Edwige Eyang Effa, expert conseillant le groupe d’élaboration de la norme. Il y a également un avantage pour les communautés : la norme leur donne le droit de continuer d’avoir accès à leurs forêts, de pratiquer la pêche, la chasse, la cueillette dans ces concessions, mais en respectant la loi. Le Gabon pourra en plus tirer de cette norme des bénéfices économiques, car FSC est un gage de légitimité qui permet d’ouvrir des marchés.

Avant les concessions forestières étaient certifiées par la norme sous régionale FSC pour le Bassin du Congo, moins contraignante que la nouvelle. « Cette norme nationale FSC pour la certification des forêts en République gabonaise diffère de la norme sous régionale FSC pour le Bassin du Congo, par le fait qu’elle a pour fondement la version 5 des principes et critères FSC (P&C de FSC), les nouveaux indicateurs génériques internationaux (IGI) de FSC international et les exigences juridiques spécifiques à la République gabonaise. De même, elle tient compte de la réalité dans le pays », a confié Edwige Eyang Effa.

En 2018, le président Ali Bongo Ondimba avait déclaré que toutes les concessions forestières du Gabon devront être certifiées FSC d’ici 2022, l’objectif est de parvenir à une gestion durable de son écosystème pour qu’il bénéficie à toutes les générations. Mais pour l’ONG gabonaise Brainforest qui défend l’environnement et les droits de l’homme, cette certification devrait rester une démarche volontaire et que les forestiers devraient choisir librement leur label. Le pays compte à ce jour 3 entreprises de bois certifié : CEB/Precious, Rougier et la Compagnie des bois du Gabon.

Brice Gotoa

La Zone de libre-échange évoquée lors du tête-à-tête entre Ali Bongo et Roch Marc Kaboré à Libreville

Le président de la République du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré a été reçu ce 26 février par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba à Libreville. Une visite de travail et d’amitié qui a permis aux deux dirigeants de passer en revue la coopération bilatérale entre les deux pays et surtout de voir comment tirer un meilleur profit de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) effective depuis le 1er janvier dernier.

À cet effet, « les deux chefs d’État ont donné des instructions à leurs ministres en charge des Affaires étrangères, de se mettre à la tâche, pour dégager les priorités dans lesquelles le Burkina Faso et le Gabon pourraient s’engager, dans le cadre de la Zone de libre-échange africaine », rapporte la présidence burkinabè.

Les questions sécuritaires et sanitaires ont également été au centre des échanges entre les deux dirigeants qui souhaitent renforcer la coopération entre leurs pays. Ce qui pourrait se traduire par l’ouverture d’une ambassade du Gabon au Burkina Faso, a-t-on appris.

« La présente visite, qui est marquée du sceau de la fraternité et de l’amitié entre nos peuples, nos gouvernements, et, personnellement, entre vous et moi, est une opportunité pour examiner et traduire en réalité le potentiel très important, qui consolidera notre relation bilatérale », a souhaité le président Roch Marc Christian Kaboré.

Le Gabon et le Burkina Faso coopèrent déjà dans le secteur du transport aérien, de la formation, du commerce…

SG

Le Gabon prévoit une hausse de près de 6 milliards de FCFA des recettes de l’État versées aux collectivités locales en 2021

Selon les prévisions du gouvernement, 25 milliards de FCFA des prélèvements effectués sur les recettes de l’État devraient être reversées aux collectivités locales.

Cette enveloppe financière sera constituée des recettes issues des impôts sur le revenu des personnes physiques (IRPP) à hauteur de 1,3 milliard de FCFA, de la péréquation collectivité (671 millions), les acomptes versés par les salariés (8,5 milliards), la taxe sur les carburants (1,5 milliard), la patente (3,4 milliards), les licences (206 millions), le foncier bâti (6,8 milliards)…

Ces prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités locales en 2021 sont en hausse de 29% (5,7 milliards de FCFA) par rapport aux prévisions de 2020. Une hausse dans un contexte où les recettes globales de l’État sont en baisse.

D’après les données de la direction générale du budget et des finances publiques (DGBFP), les recettes du budget de l’État au 30 septembre 2020 ont été recouvrées à hauteur de 1 202,2 milliards de FCFA contre 1 455,1 de FCFA encaissés au 30 septembre 2019. Soit une baisse de 20% en glissement annuel. Une baisse des recettes causées par la crise sanitaire actuelle.

À en croire un conseiller municipal à la mairie de Libreville, cette enveloppe est mise à la disposition des collectivités pour financer les services courants sur leurs territoires et le développement de leur communauté.

Sandrine Gaingne

Lire aussi:

En 2021, les exonérations fiscales au Gabon ne devraient pas dépasser 10% des recettes recouvrées trimestriellement

Dans le cadre de la loi de finances 2021, le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda (photo), a signé une circulaire qui encadre les exonérations fiscales au cours de cet exercice.

« Le niveau des exonérations accordées ne peut dépasser 10% des recettes totales recouvrées trimestriellement. Par ailleurs, toute exonération légale est interdite en cours d’exercice budgétaire sauf autorisation expresse du Parlement », prescrit le Premier ministre.

Elle précise que les dépenses fiscales sont soumises au strict respect des obligations contractuelles. À ce titre, les services douaniers et fiscaux et l’ensemble des ministères sont astreints à l’obligation de rendre compte chaque trimestre, de la réalisation des contreparties entre l’État et les différents acteurs concernés.

L’enjeu sur ce tour de vis sur les dépenses fiscales est d’accroître les recettes de l’État. En effet, la loi de finances 2021 prévoit des recettes fiscales de 1 442,26 milliards de FCFA (+24%) et des droits de douane de 333,28 milliards de FCFA (+27%), soit un total de recettes fiscalo-douanières de 1 775,54 milliards de FCFA attendues en 2021.

Les exonérations fiscales à tout va sont contreproductives, selon la direction générale des impôts (DGI). Car, elles entraînent des pertes de recettes pour l’État. C’est en ce sens qu’on les appelle couramment « dépenses fiscales » dans la mesure où elles constituent pour l’État une renonciation délibérée de certaines de ses recettes fiscales pour en principe encourager l’investissement dans des secteurs qu’il juge prioritaires.

Selon les dernières données fournies par la DGI, le montant des dispenses de TVA pour la période 2016-2017, par exemple, s’élève à 53,38 milliards de FCFA. Les incitations fiscales ont été en majorité octroyées dans le cadre des marchés publics (soit, 41,71% et 31,82% des dépenses fiscales respectivement en 2016 et 2017), suivent les entreprises du secteur pétrolier (28,10%) et celles installées dans la zone économique spéciale de Nkok (14,76%).

Sylvain Andzongo

Travail : le Gabon souhaite réduire les inégalités homme-femme et les discriminations

Le projet de Code du travail adopté par le gouvernement gabonais le 19 février dernier accorde une belle part à la réduction des inégalités homme-femme et à la lutte contre les discriminations.

« Le nouveau Code permet : d’affirmer l’égalité d’accès au travail des femmes ; de lutter contre toute forme de discrimination empêchant l’accès au travail ; d’affirmer l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, et le droit d’accès de la femme à toute sorte d’emploi dans l’entreprise ; d’affirmer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et dans le déroulement de la carrière », peut-on lire dans un document présentant les innovations du texte produit par le gouvernement.

Selon le même document, le nouveau Code entend parvenir à la suppression des freins (pénibilité) à l’accès des femmes au marché du travail, notamment du travail de nuit. Il codifie aussi le harcèlement moral et sexuel comme une pratique condamnable et justiciable. Le projet de Code reconnaît le droit de grève aux femmes dans les principes généraux.

Selon un rapport de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba intitulé « Stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes/hommes au Gabon », 83% de femmes gabonaises sont victimes de violences économiques. « Sur le thème de la participation à l’économie, l’évolution des femmes dans le milieu professionnel est limitée par les stéréotypes et préjugés sexistes qui sont banalisés ainsi que la prévalence du harcèlement auquel les femmes sont confrontées et qui reste insuffisamment encadré par la loi, en dépit d’une loi spécifique sur le harcèlement en milieu professionnel. », relève la Fondation.

L’ONG souligne que, si les entreprises sont enclines à recruter des femmes et qu’il existe une législation encadrant le congé maternité, les femmes demeurent sous-représentées dans les hautes fonctions de direction, au sein des entreprises et dans les postes élevés de la fonction publique d’État. Elle constate par ailleurs qu’une part importante des femmes actives (et supérieure à celle des hommes) exerce notamment dans le secteur agricole, ce qui bien souvent s’accompagne d’un maintien dans la précarité et l’informel.

Comme recommandations, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a proposé de « renforcer les dispositifs de prévention et de sanction contre la discrimination et le harcèlement au travail en prévoyant notamment des sanctions pénales en matière de harcèlement moral, et en prévoyant une obligation pour les entreprises de prendre des mesures pour prévenir et sanctionner toute forme de harcèlement ».

En outre la Fondation a proposé d’encourager la représentation des femmes aux hautes fonctions dirigeantes et supprimer les écarts de rémunération entre femmes et hommes.

Sylvain Andzongo

Lire aussi:

Avec son projet de Code du travail, le Gabon entend protéger le travailleur de la précarité

Une centaine de bus supplémentaires pour fluidifier les déplacements des populations dans le Grand Libreville

Le Grand Libreville bénéficie depuis le 23 février dernier de plus de moyens de transport mis à disposition par l’État pour permettre aux usagers de se déplacer tout en respectant les mesures de distanciations sociales dans un contexte où le Gabon subit une 2e vague, plus meurtrière, de la Covid-19.

À cet effet, indique le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, « Plus d’une centaine de bus supplémentaires ont été déployés pour fluidifier le déplacement des populations dans le Grand Libreville ». Selon le chef du gouvernement, cette mesure, parmi tant d’autres, vise l’objectif de passer sous la barre de 50 contaminations par jour.

L’augmentation du parc des bus gratuits par les pouvoirs publics vient renforcer les 185 bus qui avaient été déployés lors du premier confinement du Grand Libreville en avril 2020 au bénéfice des communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum. L’incidence financière de cette augmentation du parc de bus gratuit n’a pas été révélée. Mais elle pourrait dépasser les moyens financiers mobilisés en 2020 lors du premier confinement du Grand-Libreville.

En effet, en avril 2020, l’État avait annoncé qu’une enveloppe de 6 milliards de FCFA pour soutenir un plan de mobilité assuré par les compagnies Trans-Urb, Sogatra et Trans-Akanda. Dans la loi de finances 2021, l’État a déjà prévu une subvention de 8,9 milliards de FCFA pour Trans-Urb, Sogatra. L’on ignore encore quelle mutation pourrait connaître la taille de cette enveloppe en y incluant Trans-Akanda et le reconfinement actuel du Grand-Libreville.

S.A.

Lire aussi: