Le Nouveau Gabon

Une startup gabonaise lance la digitalisation de la cartographie urbaine de Libreville

Les multiples soucis d’orientations et de repérage qu’éprouvent les Librevillois pourraient désormais trouver solution. La startup Pozi vient de développer une plateforme de cartographie. Pour renseigner cette carte numérique, elle organise, les 5 et 6 novembre prochains, la 1ère édition du Hackathon sous le thème, « Mon quartier, ma ville, Libreville ».

Durant l’épreuve, 10 équipes de hackers devront relever le challenge de renseigner un maximum de zones et de quartiers de Libreville pendant 48 h sur la plateforme de cartographie développée par Pozi. La cagnotte de la compétition est évaluée à 500 000 FCFA avec de nombreux bons d’échanges à la clé. Elle est ouverte à toutes personnes âgées de 25 à 35 ans.

Pendant ces deux journées, des webinaires gratuits donneront également la parole à des intervenants et experts issus d’institutions et d’entreprises qui sont au cœur des enjeux opérationnels et sociaux de la géolocalisation, du référencement et de la cartographie digitale.

« Dans un monde hyperconnecté où le digital transforme la plupart des industries, il semble primordial de combler ces écarts pour apporter davantage d’opportunités aux activités qui exploitent notre territoire, nos villes et nos quartiers (e-commerce, logistique, entreprenariat social, etc.) », expliquent les promoteurs de Pozi.

En termes d’enjeux de cette approche numérique, ils citent également le gain de temps pour une intervention du Samu social par exemple, la facilitation du tourisme local ou le développement du e-commerce.

Marcel Saint-clair Eyene

La mairie de Libreville annonce la reprise du recouvrement des taxes sur les transports urbains

La mairie de Libreville va reprendre dans les prochains jours le recouvrement des taxes auprès des transporteurs urbains, a annoncé Leuzin Martial Eyenet-Ntoutoume, directeur général chargé des transports et des infrastructures urbaines au sein de cette commune.

« Ainsi, nous invitons donc les propriétaires des véhicules à usage de taxis et autres transporteurs à se rapprocher des services compétents de l’hôtel de ville de Libreville », indique-t-il.

Cette opération est relancée après une trêve de quelques mois. Car, au mois d’avril 2020, les transporteurs urbains avaient obtenu des autorités municipales un report du paiement de toutes les taxes fiscales prélevées par l’État gabonais. Une mesure d’accompagnement pour permettre aux entreprises de surmonter la crise liée à la pandémie du Coronavirus.

« L’application des mesures gouvernementales liées à la pandémie de la Covid-19, notamment les restrictions des horaires de travail dues au couvre-feu, a fait que la mairie de Libreville ait été plus souple sur les transports urbains de personnes et de marchandises. Toutefois, avec l’allègement desdites mesures, et les dysfonctionnements observés à ce jour, nous sommes dans l’obligation de relancer la délivrance de l’autorisation de circuler dans le périmètre urbain », justifie le directeur général des transports.

La reprise des recouvrements est effectuée conformément aux dispositions de la loi de finances 2009 qui confère aux collectivités locales la compétence de délibérer sur les modalités d’assiette, de liquidation et de recouvrement des impôts et taxes. Le paiement de ces taxes se fait au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition.

SG

Comment le coronavirus fait reculer l’économie gabonaise (rapport)

Sous l’égide du ministère de l’Économie et de la Relance, le gouvernement gabonais a commis un groupe d’experts pour réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre en vue de la relance de l’économie post pandémie Covid-19.

Le rapport provisoire produit à cet effet augure une situation peu reluisante pour pays. Car, après une nette amélioration du cadre macroéconomique en 2019, l’impact de la Covid-19 devrait dégrader la situation macroéconomique en 2020. En effet, indique ledit rapport, l’économie devrait subir un triple choc. Il s’agit notamment de la chute de la demande mondiale des principaux produits d’exportations, la baisse des cours de ces matières premières et le ralentissement de certaines activités au niveau national qui conduirait à un retournement temporaire d’activité en 2020.

Les secteurs les plus affectés devraient être les agro-industries, les matériaux de construction, les BTP, le transport (aérien, ferroviaire, terrestre et maritime), le commerce, les services pétroliers et l’hôtellerie, restauration, tourisme.

Ainsi, concluent les experts, « l’activité économique baisserait de 0,8% en 2020. Cette situation devrait se traduire par une contraction des recettes (17,8% en 2020 contre 21,1% du PIB en 2019), par une résurgence du déficit public (-4,5% du PIB contre +1,1% du PIB en 2019) ainsi qu’un repli de la balance de paiements (-4% du PIB contre +0,2% du PIB en 2019), dans un contexte de reprise des tensions inflationnistes (+3%) ».

Marcel Saint-clair Eyene

Madeleine Edmée Berre, la ministre de l'Emploi a conduit la réforme du Code du travail et de la fonction publique

Elle fait partie des membres du gouvernement qui occupent l’avant-scène du pays. En effet, Madeleine Edmée Berre pilote l’épineux dossier de la réforme du Code du travail et de la fonction publique pour beaucoup plus de performance et de dynamisme.

Maniant habileté et dextérité, l’ancienne responsable du patronat gabonais a réussi à obtenir de grandes avancées sur ces chantiers hautement sensibles. Elle a ainsi réussi à décrocher le quitus des partenaires sociaux sur le contenu de ce nouveau code du travail en révision depuis janvier, afin de garantir un climat sain entre travailleurs et employeurs et de préserver la paix sociale. Cela, après des vives tensions avec ces derniers, ainsi qu’un arbitrage et appui du Bureau international du travail (BIT).

Faut-il le relever, Madeleine Edmée Berre jouit d’un parcours plutôt atypique. Juriste de formation, elle a derrière elle une longue expérience dans le conseil avec 10 ans chez PwC et 13 années chez Deloitte où elle atteint le poste de directrice générale. En 2013, elle devient la première femme élue à la tête de la Confédération patronale Gabonaise. C’est en 2015, qu’elle fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre du Commerce. Elle est reconduite d’année en année depuis maintenant cinq ans. Elle dirige aujourd’hui le ministère de l’Emploi, de la fonction publique, et du travail, chargée du dialogue social.

Dématérialisation et recrutements : 144 propositions pour réformer la fonction publique gabonaise

Pour donner un nouveau visage à la fonction publique gabonaise, 144 recommandations prêtes à être appliquées ont été mises en place par les responsables de l’administration publique et les organisations syndicales.

Ces propositions issues du forum de la fonction publique, qui s’est déroulé en janvier 2020 à Libreville, ont été remises au Premier ministre le 20 octobre 2020 et visent entre autres, la mise en place d’une politique de dématérialisation de l’administration publique, la planification objective des recrutements, la vulgarisation du code déontologique de la fonction publique, la dépolitisation de l’administration publique, la priorisation des recrutements par voie de concours.

« C’est un travail qui obéit à un schéma. Il va falloir que nous commencions soit par les recrutements, les intégrations ou les reclassements, car les 144 recommandations ne peuvent s’appliquer toutes à la fois », a indiqué le vice-président du comité de pilotage du forum, Joël Ondo Ella.

« Le gouvernement n’est pas l’ennemi des partenaires sociaux. Nous sommes là pour trouver des solutions. Le chef de l’État est sensible à ces préoccupations », a précisé Madeleine Berre, la ministre de l’Emploi et de la Fonction publique. Un appel au calme lancé aux partenaires sociaux qui sont montés récemment au créneau pour exiger l’application immédiate desdites recommandations.

La mise en œuvre de ces recommandations se fera en fonction de la soutenabilité financière de l’État, notamment au niveau des points qui entraîneront une incidence financière.

SG

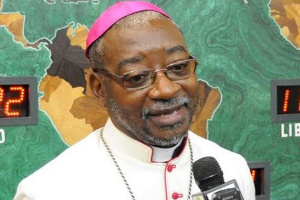

Ouverture des lieux de culte : l’archevêque de Libreville reçu par le ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha, a entamé une série de rencontres avec les leaders religieux. Ce 20 octobre, il a reçu monseigneur Jean Patrick Iba Ba, archevêque métropolitain de Libreville. La rencontre entre les deux personnalités avait pour but d’ouvrir le dialogue avec les chefs religieux qui ont décidé de braver le protocole sanitaire mis en place pour lutter contre la Covid-19 en ouvrant les lieux de culte le 25 octobre 2020.

Lambert-Noël Matha a réaffirmé à Jean Patrick Iba Ba qu’il n’y a dans les mesures restrictives, telles qu’allégées par le gouvernement dans leur seconde phase, aucune volonté des pouvoirs publics à vouloir museler les ordres religieux. À l’issue de cette rencontre, l’archevêque de Libreville n’a pas fait de déclaration à la presse.

Comme l’a annoncé le gouvernement récemment, les lieux de culte devraient ouvrir leurs portes dès le 30 octobre prochain avec un maximum de 30 personnes par culte. Il est également exigé la présentation obligatoire d’un test Covid-19 datant de moins de 14 jours pour accéder à l’église ou à la mosquée. En plus, la dime se paiera désormais par des moyens électroniques (Mobile Money) ou sera remise dans une enveloppe fermée et les quêtes ne sont plus autorisées au cours des célébrations. Par ailleurs, il est demandé de porter le masque et de désinfecter ses mains avant l’accès aux lieux de culte.

Toutes ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la Covid-19. L’on se souvient qu’au tout début de cette pandémie en Europe, une cérémonie religieuse dans une église évangélique à Mulhouse en France avait favorisé la contamination de plusieurs personnes. Faisant en quelques heures seulement, du département du Haut-Rhin, le plus fort cluster de coronavirus en France.

SG

Lire aussi:

Filière bois : la zone économique spéciale de Nkok honorée à l’international

Le Gabon à travers la zone économique spéciale (ZES) de Nkok vient d’être honoré à l’international dans la filière bois. Cette entité économique de premier plan dans le pays vient en effet de recevoir le prix « woods products » 2020 de Global free zones of the year.

Ce prix décerné dans le secteur bois magnifie les actions menées par le Gabon dans ce domaine. Il vient ainsi saluer et récompenser le travail immense abattu par le pays pour la promotion et la vulgarisation de la transformation locale du bois.

En effet, dans sa volonté de tirer le plus grand profit de ses forêts, le Gabon a mis en place plusieurs réformes. Au premier rang desquelles, l’interdiction de l’exportation des grumes non transformées. Prise par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba en 2010, elle a favorisé l’installation d’une industrie locale du bois pour la transformation de ces produits forestiers.

C’est dans cette dynamique qu’a été lancée la ZES de Nkok en 2012. En huit ans, elle a attiré de nombreux investisseurs à travers les différentes facilités offertes en termes d’incitations fiscales et de droits de douane favorables. Selon des chiffres communiqués par l’administration de cette zone, elle a permis d’attirer près de 150 investisseurs originaires de plus de 17 pays. En 2019, 20 nouvelles unités industrielles sont entrées dans la zone. Plusieurs autres y sont attendues au cours de cette année.

Son modèle de réussite inspire aujourd’hui plus d’un au-delà des frontières gabonaises comme au Togo qui veut copier ce modèle pour attirer plus d’investisseurs.

Au regard de ce qui a été accompli ces dernières années par la ZES, l’on comprend aisément que ce prix n’est que le couronnement d’un travail acharné. Outre le Gabon, Global free zones of the year a également distingué des pays africains à l’instar du Nigeria, du Maroc, mais aussi des zones économiques en Asie en Europe.

Sandrine Gaingne

Lire aussi:

Phase 2 de la Zone économique spéciale de Nkok : le problème d’eau résolu

Le Gabonais Christian Magni confirmé au poste de directeur général de la Setrag

Alors qu’il occupait, depuis le 7 octobre dernier, le poste de directeur général par intérim de la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag), le Gabonais Christian Magni a été confirmé ce 20 octobre à cette haute fonction en remplacement de Luiz Renato Lombardo Torres, démissionnaire. Sa nomination comme DG a été approuvée ce jour par le conseil d’administration de la filiale de Comilog.

Il aura pour mission de poursuivre l’œuvre de son prédécesseur au sein de cette entreprise ferroviaire. À savoir, continuer « la transformation et le développement de la Setrag qui doivent lui permettre de se positionner comme une référence dans le transport ferroviaire en Afrique, notamment en termes de sécurité et de qualité de service », précise le conseil d’administration dans un communiqué.

Et Christian Magni a les capacités pour accomplir cette tâche au vue de son parcours professionnel. Cet ingénieur en mécanique de formation a intégré la Setrag en 2015. Ici, il va gravir les échelons occupant plusieurs postes de responsabilité dont ceux de directeur des infrastructures ferroviaires et de DG par intérim (une fonction qu’il a brièvement exercé en 2019 et en 2020 en remplacement de ses prédécesseurs démissionnaires). Avant la Setrag, il travaillait au sein de la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog), filiale du français Eramet.

Cependant, sa mission ne sera pas aisée. Puisqu’il prend les commandes d’une société secouée par les déraillements de train à répétition. Un problème majeur qu’il devra gérer.

SG

Lire aussi:

Transgabonais : 35 défauts identifiés dont 33 présentent des risques de déraillement

En ouvrant les lieux de culte le 25 octobre prochain, les leaders religieux risquent une amende de 30 millions de FCFA

Depuis quelques jours, l’Église catholique est au centre des attentions suite à sa décision de rouvrir les lieux de culte dès le 25 octobre prochain au lieu du 30 octobre comme décidé par le gouvernement. « Aucune porte de nos paroisses ne restera fermée. Nous allons célébrer le Dieu vivant et vrai », soutient Mgr Jean Patrick Iba-Ba, l’archevêque métropolitain de Libreville, bravant ainsi les mesures sanitaires mises en place pour limiter la propagation de la Covid-19 au Gabon.

Par cette prise de position controversée, l’Église catholique entend non seulement annihiler les efforts de l’État et des populations dans la lutte contre le coronavirus, mais, surtout, trahir l’un des piliers essentiels de son enseignement qui est la protection de la vie. « Les leaders religieux ne sont pas au-dessus de la loi. Pourquoi s’obstiner à ouvrir absolument les lieux de prière ce jour-là au lieu d’attendre cinq jours plus tard comme l’exige le gouvernement. Surtout que, dans ces conditions, la mesure de distanciation ne sera pas respectée », s’interroge Georges Ada, chrétien.

En refusant d’appliquer les mesures sanitaires, les leaders religieux se mettent non seulement en marge de la loi, mais exposent la vie de leurs ouailles. Car, comme le stipule la loi, « quiconque expose directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer des mutilations ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus tard et d’une amende de 5 000 000 francs au plus. » (Code pénal, article 249 alinéa 1). Ainsi, selon les mêmes textes, ces personnes pourraient être punies d’une amende d’au moins 30 millions de FCFA.

D’après certains acteurs de la société civile, même si la fermeture des lieux de culte porte préjudice à leur vie de foi, les leaders religieux ne doivent pas se soustraire de leur responsabilité d’éducateurs des masses, de protection des populations et d’exemple. L’on espère qu’un compromis sera trouvé entre l’Église et le gouvernement pour le bien du peuple dans une situation de crise sanitaire qui ne favorise pas les rassemblements.

SG

La crise du Covid-19 pourrait causer la perte de 10 000 emplois dans le secteur privé formel du Gabon

La ministre de l’Emploi, Madeleine Berre (photo), a récemment esquissé l’impact de la crise du Covid-19 sur le secteur de l’emploi au Gabon. C’était à la faveur de la conférence de presse gouvernementale, tenue le 16 octobre dernier, dédiée à la seconde phase d’allégement des mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Interrogée sur l’impact de la pandémie sur le secteur de l’emploi, Madeleine Berre a indiqué que « La baisse de l’activité économique devrait se traduire par une dégradation de l’emploi du secteur moderne en 2020 ». Ce repli, a-t-elle précisée, « à défaut des données fiables sur le secteur informel, proviendrait essentiellement du secteur privé formel, qui enregistrerait une perte de près 10 000 emplois, dans un contexte d’une légère reprise de l’emploi public ».

Elle a par ailleurs ajouté que dans ce secteur privé formel, « l’emploi net devrait davantage se contracter dans les secteurs fortement affectés par la crise économique et des mesures de restrictions imposées par le gouvernement dans la lutte contre la Covid19 ». Il s’agit notamment des services (hôtellerie, restauration, services de sécurités, de location de véhicules, etc.), de l’agriculture, du bois, du commerce (notamment des produits pétroliers et de véhicule), des agro-industries, du transport (aérien, fluvial et terrestre) et du pétrole. Elle a enfin précisé que plusieurs de ces secteurs enregistraient déjà une baisse ou un ralentissement de l’emploi net en 2019. Et ce, malgré un contexte de reprise économique (+3,9%).

Marcel Saint-clair Eyene