Le Nouveau Gabon

Les six pays de la Cemac invités à fournir la liste des entreprises publiques à introduire en bourse

Le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (Umac), qui a tenu une session par visioconférence le 3 juillet 2020, vient d’interpeller les six pays de la Cemac (Cameroun, Gabon, Congo, Tchad, RCA et Guinée Équatoriale) sur les engagements pris, en vue de dynamiser le marché financier unifié de l’Afrique centrale.

En effet, apprend-on dans le communiqué officiel ayant sanctionné les travaux, abordant cette question, le Comité interministériel de l’Umac a invité les États retardataires, qui n’ont pas encore fait parvenir la liste des entreprises publiques à introduire en bourse, à le faire « dans les meilleurs délais ». Ceci, « en vue de l’application effective du règlement Cemac relatif à l’introduction en bourse des participations des États et de leurs démembrements ».

Pour rappel, selon les engagements pris par les pays de la Cemac, autour desquels s’articule le plan d’actions 2020 de la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC), six nouvelles entreprises devraient intégrer la cote de cette place boursière en 2020, à raison d’une entreprise par État membre de la Cemac.

À en croire Jean Claude Ngbwa, le directeur général de la bourse unifiée de l’Afrique centrale, ces nouvelles introductions contribueraient à réaliser l’objectif d’une « capitalisation minimale de 1200 milliards de FCFA sur le compartiment des actions », au cours de l’année courante. Selon les dernières mises à jour datant du 6 juillet 2020, la capitalisation sur ce segment de la BVMAC culmine à seulement 253,2 milliards de FCFA.

Échec en perspective

Par ailleurs, le DG de la BVMAC, qui a révélé ce plan d’actions fin décembre 2019, au cours d’un atelier organisé par le régulateur à Libreville au Gabon, projette également une capitalisation minimale de 1000 milliards de FCFA (contre 775,6 milliards de FCFA au 6 juillet dernier) sur le compartiment des obligations en 2020, à condition que les États fassent des émissions obligataires sur le marché financier.

Sur ce dernier objectif, la BVMAC pourrait bien mordre la poussière, au moins deux pays de la Cemac ayant déjà choisi le marché monétaire pour leurs émissions d’obligations, au détriment du marché financier. Il s’agit du Cameroun, qui a récemment clôturé un programme d’émissions d’obligations du Trésor assimilables (OTA) sur le marché monétaire, avec une cagnotte de 219,4 sur les 220 milliards de FCFA recherchés.

Le Congo, quant à lui, y prépare également un programme en trois opérations, pour mobiliser une enveloppe de 120 milliards de FCFA. L’argent servira à refinancer son emprunt obligataire lancé en 2018 sur le marché financier, grâce auquel le pays de Sassou Nguesso avait pu mobiliser 150 milliards de FCFA.

« Le marché monétaire est le marché traditionnel des Trésors publics et des banques, pour émettre des OTA, dont la durée moyenne du prêt est plus longue que les emprunts obligataires (émises sur le marché financier, NDLR). Les OTA offrent un délai de grâce plus long à l’État, dans la mesure où le principal n’est remboursé qu’au terme de sa maturité, contrairement aux emprunts obligataires dont le remboursement intervient généralement par quart, à partir de la 2e année », explique Samuel Tela, le directeur de la trésorerie à la direction générale du Trésor du ministère camerounais des Finances.

Brice R. Mbodiam

La Beac autorise l’ouverture de comptes séquestres en devises au profit des opérateurs pétroliers et miniers de la Cemac

Le Conseil d’administration de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) a autorisé, le 3 juillet, l’ouverture de comptes séquestres en devises au profit des opérateurs pétroliers et miniers de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) qui en feraient la demande.

La Banque centrale explique que l’ouverture dudit compte rentre dans le cadre de la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement n°02/18/Cemac/Umac portant dans la Cemac. L’article 43 de ce règlement dispose que « L’ouverture d’un compte en devises dans la Cemac au profit d’un résident n’est pas autorisée. Toutefois, la Banque centrale peut autoriser à une personne morale résidente d’ouvrir un compte en devises dans la Cemac dans les conditions et modalités fixées par instruction de celle-ci ».

Après deux premiers renvois, notamment au 1er septembre et au 10 décembre 2019, la réglementation de change, officiellement entrée en vigueur depuis mars 2019, sera opposable aux entreprises pétrolières et minières en activité dans la Cemac à partir du 31 décembre 2020. Cette autorisation spéciale de la Beac vise certainement à faciliter son application par ces entreprises.

L’application du règlement de change est nécessaire pour centraliser toutes les devises issues de l’ensemble des transactions de la Cemac avec l’extérieur et de mieux appréhender le fonctionnement des activités des entreprises exportatrices notamment celles des secteurs pétrolier et minier.

Il y a peu, le Fonds monétaire international (FMI) avait demandé aux États de la Cemac de modifier leurs codes miniers et pétroliers pour les adapter à la réglementation des changes. Et pour cause, avait constaté le FMI, « les entreprises pétrolières et minières dans la Cemac ont presque toutes des conventions avec les États qui les exemptent de l’obligation de rapatriement de leurs recettes en devises ». L’une des conséquences est que la sous-région se trouve ainsi délestée de devises. Ce qui fragilise sa monnaie.

Entre temps, la Beac a lancé en novembre 2019, le recrutement d’un cabinet qui devra lui permettre de mettre en place, un mécanisme adapté de suivi des rapatriements des recettes d’exportation des entreprises pétrolières et minières. Le cabinet devra également proposer un mécanisme expliquant tous les montages financiers existants à toutes les phases des processus mis en place par les entreprises minières et pétrolières.

Sylvain Andzongo

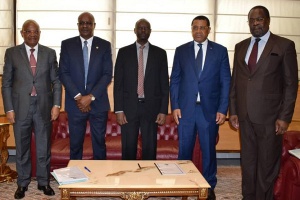

Le Camerounais Louis Paul Motaze passe la présidence de la BDEAC au Centrafrician Henri-Marie Dondra

Le ministre camerounais des Finances, Louis Paul Motaze, a cédé, le 10 juillet dernier, sa place à la tête du conseil d’administration de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) à son homologue centrafricain, Henri-Marie Dondra (photo).

« Henri-Marie Dondra, a adressé ses remerciements à monsieur Louis-Paul Motaze (…) pour son estimable contribution à la modernisation du fonctionnement de la Banque et aux bons résultats obtenus par l’institution tout au long de sa mandature. Il a également affirmé son engagement à s’inscrire dans la continuité de l’action de son prédécesseur », lit-on dans le communiqué final des travaux du conseil.

Au moment où le Camerounais quitte la présidence de la BDEAC, l’institution affiche des indicateurs clés en hausse : un résultat net bénéficiaire de 15,24 milliards de FCFA en 2019 contre 11,53 milliards de FCFA à fin 2018, soit une hausse de 32 % ; le produit net bancaire, en hausse de 4 %, est porté à 20,15 milliards de FCFA en 2019 contre 19,40 milliards de FCFA au titre de l’exercice 2018 ; enfin, la BDEAC affiche un total bilan qui s’établit à 459,87 milliards de FCFA en 2019 contre 428,63 milliards FCFA à la clôture de l’exercice précédent, soit un accroissement de 7 %.

S.A.

La compagnie « Nationale Airways Gabon » se prépare à lancer ses activités dans un contexte de turbulence

Bien qu’ayant obtenu son certificat de transporteur aérien le 18 mai dernier délivré par l’agence nationale de l’aviation civile (Anac), la « Nationale Airways Gabon » (NAG) appréhende le lancement de ses activités dans un contexte marqué par le coronavirus avec ses corollaires en termes de restrictions sanitaires.

Dans une interview publiée dans le magazine de l’Anac fin juin, Charlie Chemaissani, directeur général adjoint (DGA) de la compagnie déclare : « Il est vrai que la pandémie du covid-19 nous plonge dans une incertitude, parce qu’il nous est difficile aujourd’hui d’évaluer comment se passera la reprise ». Il ajoute : « Nous nous attendons donc à une fréquentation mitigée de la part des passagers dans les premières semaines. A cela, il faudra certainement prendre en compte des mesures sanitaires. Le marché du transport aérien gabonais a été très impacté par cette pandémie, au même titre que d’autres pays. Cependant, il nous faudra le relever ce défi qui se présente à nous, il en va également de l’économie de notre nation. »

Le DGA indique qu’à l’instar de toutes les compagnies en difficultés dans le monde, la Nationale Airways Gabon espère recevoir le soutien du gouvernement gabonais tel que recommandé par l’association du transport aérien international (IATA). Le responsable reste vague sur la période de démarrage qui selon lui, se fera « le plus rapidement possible ».

Néanmoins, affirme-t-il : « Nous avons déjà anticipé la reprise, en faisant plusieurs simulations, avec nos différentes équipes et partenaires aéroportuaires. Nous sommes fin prêts ».

La nouvelle compagnie compte opérer pour un début avec 2 Embraer (EMB 120), de 30 places chacun. Dans un premier temps, ses destinations en vols commerciaux seront: Port-Gentil, Franceville et Oyem, au départ de Libreville. Concernant l’effectif de la compagnie, il se chiffre à 120 employés.

S.A.

Au Gabon, pas de congés cette année pour les membres du gouvernement, à cause de la persistance du coronavirus

« Le Président de la République, (…) Ali Bongo Ondimba, a donné instruction au Premier ministre, M. Julien Nkoghe Bekalé, pour que les membres du gouvernement ne prennent pas de congés cette année ». C’est le message de la présidence gabonaise dans un communiqué parvenu aux médias, le 11 juillet dernier.

Le Palais du bord de mer explique que les ministres et assimilés ne bénéficieront pas de leur congés annuels en 2020 en raison de la persistance de l'épidémie de Covid-19 dans le pays, malgré des chiffres encourageants dus aux efforts des Gabonais et à la qualité de la riposte menée par les autorités sanitaires. « Compte tenu de la crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19, il est important que chacun reste mobilisé au service du Gabon et des Gabonais. L’entière implication de tous est nécessaire pour faire face aux défis économiques et sociaux relatifs à la crise sanitaire a rappelé le chef de l'Etat », prescrit la présidence de la République.

La veille de cette décision présidentielle, au regard du taux élevé des personnes contaminées par le coronavirus à Franceville et Libreville (4 547 cas positifs), ces deux villes ont été classées comme à « risque élevé » par les autorités sanitaires. À cet effet, le test de dépistage de cette maladie est obligatoire à toute personne souhaitant quitter Libreville et Franceville pour les autres villes du Gabon. Cette mesure déjà effective à Libreville, sera applicable à Franceville à compter du 17 juillet 2020.

Selon les chiffres officiels, sur 46 725 prélèvements, le Gabon enregistre au 10 juillet 2020, 5942 cas testés positifs (12,7%) dont 3004 guéris (50,5%) et 46 décès. 39 cas sont hospitalisés dont, 10 en réanimation.

Sylvain Andzongo

Gisement de manganèse d’Okondja : Nouvelle Gabon Mining tient sa convention minière

Au terme de cinq mois de négociations, le gouvernement gabonais et la société indienne, Nouvelle Gabon Mining, viennent de parapher la convention minière. Elle inaugure le lancement officiel de l’exploitation à grande échelle du gisement de manganèse d’Okondja, dans le sud-est du pays. La cérémonie a été présidée ce 3 janvier 2019, par le ministre du Pétrole, des Hydrocarbures et des Mines, Vincent de Paul Massassa et son collègue de l’Économie, Jean Marie Ogandaga.

Les termes de la convention signée entre les deux parties prévoient que la redevance minière proportionnelle (RMP) sera applicable en début de la production à un taux de 5%. Après le retour sur investissement, la société sera assujettie à l’impôt sur la société (IS) à hauteur de 30% et la RMP passera de 5 à 10%. Par ailleurs, 10% de sa production commerciale seront mises à disposition de l’État au titre du partage de la production.

Par ailleurs, dès le début de la production, un financement annuel sera immédiatement affecté au projet de développement des communautés locales. La création d’emplois directs au bénéfice des nationaux, malgré la nécessité de l’expertise étrangère dans ce secteur ne devrait pas dépasser 10% des effectifs, conformément à la réglementation. En outre, la transformation se fera progressivement, en fonction des capacités énergétiques disponibles pour les besoins du projet.

Les atouts du nouveau code minier

À l’occasion de la signature de cette convention, le ministre Vincent de Paul Massassa est revenu sur les dispositions du nouveau code minier promulgué en juin 2019. Selon lui, « ce nouvel instrument inaugure de belles perspectives pour le secteur minier gabonais ». « Grâce à ce nouveau code, le pays ambitionne de faire du secteur minier un véritable vecteur de croissance », a-t-il indiqué.

Dans ce cadre, cinq défis majeurs sont été assignés au secteur minier. Il s’agit notamment : d’augmenter sa contribution au produit intérieur brut (PIB), de promouvoir la transformation locale les produits miniers, de participer à la responsabilité sociétale des entreprises comme levier de l’économie, de maitriser la chaine des valeurs des activités et enfin, de promouvoir le contenu local par la création des PME et PMI.

Pour rappel, l’entreprise Nouvelle Gabon Mining est une société à capitaux indiens et gabonais. Elle produit le manganèse dans la province du Haut-Ogooué. Les réserves de son site d’Okondja sont estimées à plusieurs millions de tonnes.

Stéphane Billé

Le FMI conseille à la Beac d’arrêter de financer la BDEAC, banque de développement de la Cemac

Dans un communiqué de presse publié le 18 décembre 2019, le fonds monétaire international (FMI) conseille à la Beac, la banque centrale commune aux pays membres de la Cemac, d’éviter de s’engager dans un nouvel accord de financement avec la Banque de développement des États d’Afrique centrale (BDEAC).

Le FMI estime par principe qu’il n’appartient pas à une banque centrale de financer une banque de développement. Il avait déjà recommandé à la Beac de réduire progressivement son engagement auprès de la BDEAC. L’institution de Bretton Woods pense aussi qu’au regard de certains projets publics portés par la BDEAC, les financements de la banque centrale s’apparentent à des avances statutaires déguisées au profit des États de cette sous-région. Les avances statutaires qui avaient cours au sein de la Beac sont aujourd’hui interdites.

Cette recommandation du FMI survient alors que la Beac doit faire de gros arbitrages sur la manière dont elle intervient auprès de la BDEAC. La question était annoncée dans l’agenda du conseil extraordinaire des ministres de finance de la Cemac qui a précédé celui des chefs d’État le 22 novembre 2019. Mais elle n’a finalement pas été abordée, car très complexe, selon des sources de l’Agence Ecofin.

Contraintes

La Beac est le premier actionnaire de la BDEAC avec une participation effective dans son capital social de 33,4%. À cet effet, la banque centrale avait consenti à alimenter sous la forme d’investissement, un compte courant de 240 milliards de FCFA. À fin novembre 2019, elle avait déjà alimenté ce compte à hauteur de 120 milliards de FCFA et la BDEAC attend toujours le reste. Parallèlement, dans le cadre des accords de financement signés entre les deux institutions, la BDEAC devrait bénéficier d’une ligne de refinancement de 150 milliards de FCFA auprès de la Beac.

Mais ces deux dispositions statutaires ont des contraintes. L’alimentation du compte courant ne peut se faire que dans la mesure des fonds propres libres de la Beac. Or, dans une note interne, celle-ci indique que ses fonds propres libres à fin septembre 2019 n’étaient que de 140 milliards de FCFA et étaient déjà affectés à d’autres objectifs de financement. De même, il est aussi indiqué que les besoins de refinancement de la BDEAC sur les projets publics, ne doivent pas excéder 50% de la ligne globale de couverture disponible qui est de 150 milliards de FCFA.

Malgré ces contraintes, la Beac a essayé de trouver un mécanisme qui lui permettrait de continuer de mener sa mission de financement des projets de développement. Du côté de la BDEAC, cette contrainte est vécue avec un certain agacement. De nouvelles réformes sont en train d’être menées. Des sources proches des dirigeants de l’institution ont affirmé qu’il n’est pas exclu qu’elle sollicite le marché international des capitaux, au cours des périodes futures.

Idriss Linge

Hugues Mbadinga Madiya, ministre du Commerce : « La Zleca offre de réelles opportunités de développement pour le Gabon »

Dans un entretien accordé à notre rédaction, le ministre du Tourisme, du Commerce, des Petites et moyennes entreprises et de l’Industrie, Hugues Mbadinga Madiya (photo), a présenté l’intérêt que revêt la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca) pour le Gabon.

« Le Gabon est un petit pays, le fait d’adhérer dans des espaces plus grands, lui offre des opportunités d’atteindre des marchés plus vastes. C’est dans ce sens que s’inscrit l’enjeu de la Zleca. C’est un marché de près de 1,2 milliards d’habitants. Donc, pour un petit pays comme le Gabon, ce marché constitue des opportunités de plus », souligne-t-il.

Et de poursuivre : « il faut également noter que le commerce intrarégional crée des pôles de compétitivité dans la plupart du temps. C’est donc une grande opportunité pour le Gabon qui est appelé à commercer avec des pays économiquement comparables, avec des règles bien spécifiques. De plus, l’entrée en vigueur la Zleca devrait en principe venir booster le commerce sous-régional. Ce qui devrait, par exemple, permettre au Gabon de développer et de profiter des coûts relativement moins élevés de certains produits, jusqu’ici importés très loin de ses frontières ».

De plus, « le fait de se mettre dans de grands ensembles nous protège et nous donne la possibilité justement de pouvoir organiser de manière efficiente notre économie. En réalité, quand vous observez le fonctionnement du monde, il se structure désormais autour des grands blocs. On parle même de multipolarisation. Autrement dit, ce sont des blocs qui se forment et par conséquent, l’Afrique ne saurait rester en marge d’une telle dynamique », ajoute-t-il.

Pour tirer meilleur profit de cette mouvance, le Gabon devrait se munir de solides atouts. « Il faut savoir que la Zleca est aussi synonyme de compétition. Ce qui veut dire que nous avons une part de préparation que nous devons suivre. Pour ce faire, nous sommes en train de mettre en place un comité national. Un certain nombre de dispositions est à cet effet prévu. Nous allons organiser un atelier de sensibilisation à l’intention de toutes les parties prenantes. Car, dès lors qu’on parle d’ouverture, il y a des enjeux. Et qui dit enjeu, dit opportunités et risques. Donc toutes les parties prenantes de ce nouveau dispositif doivent être sensibilisées sur ses enjeux », prévient-il.

« Nous avons déjà commencé à réfléchir dessus, afin de faire une étude d’impacts, et de pouvoir adopter une stratégie pour mieux apprécier les différents aspects de ces enjeux qui doivent être débattus au niveau du comité national, pour que nous puissions tirer profit de cette nouvelle donne », souligne-t-il.

Avant de conclure que : « Je crois qu’il ne faut pas craindre cette Zleca. La plupart des pays qui se sont ouverts, contrairement à ce que l’on croit, n’ont pas connu un appauvrissement ou des risques sécuritaires et autres. Ce sont des opportunités, à nous de voir, en fonction de notre potentiel, comment les utiliser au profit du Gabon et des Gabonais ».

Stéphane Billé

Le Gabon rend hommage au commandant Aymar Mboumba Mbina, tombé sous les balles de pirates

Le commandant du bateau de la Satram, Aymar Mboumba Mbina (photo), tombé sous les balles de pirates dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019, au large de Libreville, reçoit un hommage national ce vendredi 3 janvier 2020.

Au nom du Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, le ministre d’État, en charge de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha conduit une délégation du gouvernement pour le dépôt de la gerbe de fleurs à la maison mortuaire sise à la base Satram d’Owendo.

À l’occasion, au nom du président de la République, Grand maître des ordres nationaux, Ali Bongo Ondimba, le ministre d’État procédera à la décoration du disparu, à titre posthume, au rang d’officier de l’Ordre national du mérite gabonais.

Stéphan Billé

La Bad va financer le projet d’appui au démarrage du marché financier unifié d’Afrique centrale à hauteur de 640 millions de FCFA

Le 21 décembre dernier, à Douala, au Cameroun, en marge de la 10e session des travaux du Comité de pilotage du Programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Pref-Cemac), le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), Abbas Mahamat Tolli et le responsable-pays du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) au Cameroun, Solomane Koné, ont procédé à la signature d’un accord de don d’un montant d’environ 976 000 euros (plus de 640 millions de FCFA), portant financement, par la Banque, des activités du projet d’appui au démarrage du marché financier unifié d’Afrique centrale (projet Amfuac).

Le projet Amfuac a pour objectif d’appuyer les stratégies d’accès aux ressources domestiques pour combler les besoins de financement des États de la Cemac dans leur processus de transformation structurelle et de diversification de leurs économies. Il s’articulera autour de trois composantes : l’opérationnalisation du marché financier unifié, la mobilisation de l’épargne domestique et le renforcement du capital humain sur les instruments de la bourse.

Selon Solomane Koné, cet appui est en droite ligne avec le cadre stratégique pour l’intégration régionale de la Banque pour la période 2018-2025, notamment dans son troisième pilier. Ce pilier porte sur l’intégration financière. Celui-ci a pour objectif d’aider les institutions financières à devenir des acteurs régionaux et à développer un système financier régional visant à mobiliser davantage d’épargne intérieure pour répondre aux besoins du secteur productif. Cet appui est également aligné sur le document de stratégie d’intégration régionale pour l’Afrique centrale (DSIR-AC) pour la période 2019-2025.

L’on indique par ailleurs que cette intervention sera complétée par celles des autres partenaires techniques et financiers, en particulier celles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo ; du président de la Commission de surveillance du marché financier d’Afrique centrale (Cosumaf), Nagoum Yamassoum et du directeur général de la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BVMAC), Jean Claude Ngwa.

Stéphane Billé avec la Bad