Le Nouveau Gabon

La fusion des deux places financières de la Cemac est engagée malgré les attentes de « clarifications » de la Commission des marchés du Cameroun

A l’occasion de la présentation des vœux au président de la Commission des marchés financiers du Cameroun (CMF), Jean Claude Ngbwa (photo), celui-ci a déclaré, le 9 février, à Douala, que la CMF a pris note de la récente décision des chefs d'Etat de la Cemac de fixer le siège du régulateur régional à Libreville (Gabon) et celui de la bourse des valeurs régionale à Douala (Cameroun).

D’ores et déjà, a révélé Jean Claude Ngbwa, des démarches ont été engagées, à l’issue de la quatrième réunion du Programme des réformes économiques et financières de la Cemac, tenue le 2 février dernier, à Douala, pour organiser la fusion des deux places financières.

Le président de la CMF a ajouté : « C’est un processus nouveau dont la mise en œuvre nécessite des clarifications. Dans l’attente des hautes instructions de la hiérarchie, nous nous engageons d’ores et déjà à accompagner le processus tout au long de la période transitoire, en préservant le mieux possible, les intérêts de la CMF et les acteurs du marché financier national, dans cette nouvelle configuration de l’intégration régionale ».

Jean Claude Ngbwa a engagé ses équipes à travailler davantage au rayonnement de la CMF qui est appelée, dans les mois à venir, à mettre son dynamisme, son efficacité et son potentiel au service d’un marché plus grand, celui de l’ensemble des Etats et des populations d’Afrique centrale.

Sylvain Andzongo

Club de Libreville : le directeur général de la dette explique

Ressuscité à la faveur de la décision du gouvernement de régler une partie de la dette due aux entreprises locales, le «Club de Libreville» permettra aux créanciers internes de l’Etat de bénéficier de remboursements immédiats et échelonnés sur la base de négociations et de concertations avec le gouvernement.

«Dans le cadre de ce programme avec les bailleurs, le Gouvernement s’est donné comme objectifs de restaurer la crédibilité interne et externe du pays à travers le règlement de la dette publique, mais aussi des actions fortes pour relancer l’économie nationale.», explique Hugues Mbadinga (photo), directeur général de la dette dans les colonnes du quotidien pro gouvernemental l’Union.

D’après lui, il est question à travers cette opération, de restaurer la crédibilité et la confiance de l’Etat et d’adresser un signal fort aux opérateurs économiques locaux sur les capacités du gouvernement à honorer ses engagements en dépit des difficultés qu’il traverse depuis quelques années.

«Les arriérés recensés dans le cadre du Club de Libreville sur la dette intérieure ont été estimés à hauteur de 400 milliards Fcfa, dont un montant de 310 milliards Fcfa sera pris en charge par l’opération.», précise le directeur général.

L’opération comprend deux phases dont la première permettra aux entreprises réunies au sein du Club de recevoir un premier paiement cash de 160 milliards Fcfa.

«Le reliquat, soit un montant de 150 milliards Fcfa, sera détenu au sein du Club sous forme de créances sur la durée de vie du Club. Pour cette deuxième tranche, chaque entreprise recevra un règlement à hauteur de sa participation au Club chaque fois que l’Etat procèdera au remboursement de l’échéance mensuelle arrêtée.», précise-t-il.

SeM

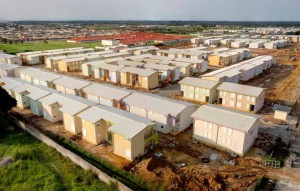

Le Chinois One Link Holding Group démarre la construction de 3 400 logements sociaux à Libreville

Le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet procédera le 16 février prochain, au lancement des travaux de construction de 3 400 logements sociaux derrière le stade de l’Amitié sino-gabonaise d’Angondjé au Nord de Libreville. La mise en œuvre de ce projet est le fruit de la signature d’une convention entre la société chinoise One Link Holding Group Gabon et le gouvernement. Il est question d’aider l’Etat à développer ce secteur social qui handicape les efforts des autorités à offrir des logements décents aux populations démunies.

Le projet développé en partenariat public-privé comporte deux phases dont la première compte 1 000 logements que le promoteur entend réaliser en huit mois, et une deuxième dont les délais de livraison seront fixés à l’issue de la première.

En rappel, c’est le 15 mars 2017 que le gouvernement et cette société chinoise ont signé une convention portant sur la construction de 200 000 logements dans plusieurs villes du pays. Le consortium One Link Holding Group qui représentait plus de 100 entreprises chinoises, s’était également engagé à développer une ville nouvelle dans la localité de Panga dans la province de la Nyanga (Sud du Gabon). Ceci intervenait dans le cadre de la construction du port en eau profonde de Mayumba.

SeM

Ali Bongo engage un périple pour la paix et la lutte contre le terrorisme

C’est par le Rwanda que le chef d’Etat gabonais, par ailleurs président en exercice de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC), Ali Bongo Ondimba (photo), inaugure sa tournée sur le continent, ce 13 février.

Pendant une semaine, en plus du pays de Paul Kagame, le président de la République se rendra en Angola, en RDC et au Congo. Il aura des entretiens avec ses homologues sur les questions de paix, de sécurité, de terrorisme, d’intégration régionale et de migration, en plus des autres questions d’intérêt commun sur le destin des relations entre le Gabon et ces différents pays.

Cette visite du président gabonais entre également dans le cadre de la volonté de raffermissement des liens étroits qui unissent ces Etats au Gabon, et de la coopération multiforme et multisectorielle qu’ils entretiennent et entendent développer.

SeM

Selon Jean fidèle Otandault « la maîtrise des risques budgétaires est un enjeu majeur au sein du ministère du Budget et des Comptes publics ».

Evaluant le travail accompli au sein de son département ministériel, le ministre d’Etat, en charge du Budget et des Comptes publics, Jean fidèle Otandault (photo) énumère les défis qu’il faudra relever pour mener à bon port, toutes les restructurations engagées. Ces réformes qui ont comme maîtres-mots, la transparence et l’efficacité, concernent notamment la politique d’ajustement, afin d’arrimer les dépenses au niveau des recettes, l’exécution en phase administrative et la maîtrise des risques budgétaires.

Sur ce dernier point, Jean fidèle Otandault indique que ce volet constitue un enjeu majeur au sein de son département ministériel. Dans ce cadre, explique-t-il, «plusieurs initiatives prises et actuellement en cours devront permettre de réduire les situations de risque opérationnel». Elles portent sur la mise en place des mécanismes de contrôle interne au sein des services, pour laquelle l’inspection générale des services devra déployer tous ses efforts courant 2018. Dans cette optique, «l’adoption du manuel de procédures au sein des services techniques pour une plus grande maîtrise des risques devra être généralisée ».

Il fait également savoir que «la maîtrise des risques budgétaires et d’un commun accord avec le FMI suppose par ailleurs, d’assurer un meilleur contrôle de l’exercice de la tutelle financière de l’Etat vis à vis des opérateurs, dans l’objectif d’assurer une plus grande vigilance sur l’usage des subventions consenties par l’Etat».

Dans le cadre de l’exécution en phase administrative, l’action des services techniques a porté sur la mise en place du bon de commande informatisé et la poursuite du déploiement de VECTIS auprès des sectorielles. Dans cette dynamique de réformes, la création d’une direction en charge du suivi de l’exécution et de la régulation du Budget a permis de réaffirmer la déconcentration de la fonction d’ordonnateur.

Cette mouvance qui va entrainer «la réforme des CB et DCAF, actuellement en gestation et qui se traduira à terme, par la rupture du lien hiérarchique entre la DGBFiP et les dernières citées, permettra de confier aux sectorielles, l’ensemble des instruments de gestion nécessaires, pour permettre une cohérence avec l’esprit de notre constitution financière».

Dans la même veine, de nouvelles dispositions ont été prises au niveau de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) pour améliorer et faciliter le suivi des comptes publics. L’amélioration de l’information comptable des opérations financières réalisées par les établissements publics et les collectivités locales est devenue une priorité. Toujours dans cette dynamique de maîtrise des dépenses, de nouvelles modalités de gestion des véhicules administratifs de l’Etat sont envisagées.

Toutefois, le membre du gouvernement reste conscient que la tâche n’est pas aisée et que les résultats ne viendront pas d’un claquement de doigts. Il reste néanmoins convaincu que « les possibilités existent pour améliorer les choses, mais il faudra simplement travailler sans compter les heures et faire preuve d’innovation ».

Car conclut-il, «un ministre à lui tout seul ne peut pas réformer. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. J’ai par conséquent besoin de l’aide et du soutien des hommes et des femmes de qualité, en activité dans les différents services et de la compréhension des administrations sectorielles car en réalité, personne n’est à l’abri de la contrainte. Bien entendu ma marge de manœuvre dépendra également du soutien du Premier ministre et de la confiance que le président de la République Ali Bongo Ondimba, voudra bien porter sur ma modeste personne».

Stéphane Billé avec le MINBCP

Libreville abrite un ‘’Gabon Wood Show’’ en juin prochain

Le ministre gabonais des Eaux et Forêts, Pacôme Moubelet Boubeya a annoncé ce 12 février 2018, au sein de la Zone économique spéciale de Nkok, la tenue du « Gabon Wood Show », du 20 au 22 juin 2018 à Libreville.

Cet événement organisé conjointement par GSEZ, le ministère des Eaux et Forêts et Strategic Marketing & Exhibitions ; un spécialiste de l’organisation d’événements d’envergure basé à Dubaï, devrait avoir d’énormes retombées pour la filière bois gabonaise, indique-t-on.

Selon Pacôme Moubelet Moubeya, « Ce sera sans doute le plus grand événement du secteur bois de cette année. Car. Il permettra non seulement de rassembler différents opérateurs de la chaîne de valeur du bois et donc, à la fois, les fabricants de machines, les producteurs de meubles, de contreplaqués ou de feuilles de placage et les acheteurs, mais également de mettre en valeur, des produits 100% « Made in Gabon » et de valoriser la filière bois locale.»

Le membre du gouvernement a par ailleurs, indiqué que le « Gabon Wood Show » se veut extrêmement intéressant pour l’ensemble des parties prenantes. Cela, dans ce sens qu’il permettra de mettre en relation, différents acteurs du secteur, opérant à différents niveaux de la chaîne de valeur.

En termes d’avantages, l’on fait savoir que cet événement permettra aux opérateurs gabonais de nouer des partenariats avec des acheteurs étrangers, de doter le Gabon de son premier événement de grande envergure ayant une dimension internationale. Tout comme il permettra de faire connaitre la richesse du pays tant en matière de quantité de bois exploitable, qu’en matière de diversité des essences disponibles, en mettant en lumière sur l’exploitation responsable et les politiques environnementales mises en place au Gabon.

Enfin, il vise à faire du pays, la plaque tournante du marché du bois en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest et de consolider les efforts réalisés par GSEZ en matière de développement du secteur puis renforcer la position atteinte et en même temps, ambitionne de devenir la première et unique exposition relative à l’industrie forestière (équipements, de machines à travailler le bois etc.) en Afrique de l’Ouest et centrale.

Côté plateau, c’est plus de 5 000 m² qui seront aménagés aux standards internationaux, plus de 75 exposants venant de plus de 30 pays et 5 000 visiteurs prévus pour cette première édition.

Stéphane Billé

Daniel Ona Ondo : « la Cemac sortira de la récession »

Le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo (photo), a livré son sentiment sur plusieurs sujets d’intérêts communautaires. Programme des réformes économiques et financières, diversification de l’économie de la sous-région à l’aune de la conclusion d’accords sur la Facilité élargie de crédit avec le FMI, libre circulation, intégration régionale, etc., tout y passe, dans cet entretien réalisé par un hebdomadaire dédié à l'actualité sous-régionale.

Trois mois après avoir pris les rênes de la Commission de la Cemac, quelle est la situation de la sous-région aujourd’hui?

Vous savez que nos pays ont subi deux chocs, celui de la baisse du prix du pétrole qui est passé de 100 dollars le baril à moins de 40 dollars le baril. Le deuxième choc, c’est le choc sécuritaire. Compte tenu de cela, les chefs d’Etat de la sous-région se sont réunis au mois de décembre 2016 à Yaoundé ; ils ont pris des décisions importantes et la première décision était de faire un ajustement monétaire. Ils ont dit qu’ils ne vont pas dévaluer.

Ils ont demandé de faire des ajustements réels, c’est-à-dire qu’on touche au budget. Donc ce travail se poursuit. Aujourd’hui, je ne vais pas dire que nous sommes au bout du tunnel, mais les résultats sont probants. Nous avions un taux de croissance négatif l’année dernière, maintenant le taux de croissance est passé au-dessus de zéro. Il est relativement stable. Je pense qu’avec les mesures qui ont été prises, on sortira de la récession, c’est déjà un point positif. On a des réserves de change qui se sont améliorées. On est en train de prendre certaines mesures au niveau du PREF-Cemac, bref, dans l’ensemble, la zone se porte mieux, qu’il y a quelques années.

Plus d’un an après l’adoption du programme des réformes économiques et financières de la Cemac par les chefs d’Etat, comment se déroule sa mise en œuvre?

Je ne peux pas vous dire pays par pays parce qu’un pays est autonome et a sa souveraineté monétaire. Nous avons fait le point avec les membres des gouvernements et chacun a décliné ce que chaque pays est en train de faire. Mais ce que je peux vous dire, c’est que dans l’ensemble, le PREF-Cemac est constitué autour de cinq piliers : le pilier budgétaire, le pilier monétaire et financier, le pilier structurel, le pilier de l’intégration et le pilier de la coopération internationale, avec 25 actions à mener. Donc je peux vous dire que dans l’ensemble, tout se déroule à peu près correctement, parce qu’il y a d’abord la mise en place du PREF-Cemac qui vient de se terminer.

Maintenant, nous passons à la phase de réalisation des objectifs qui ont été fixés. Les décisions ont été prises par les Etats pour réajuster nos économies, je crois que c’est une bonne décision de faire en sorte que le PREF-Cemac soit mis en place, et le secrétaire permanent est en train de travailler dans ce sens.

Les retards qu’accusent La Guinée équatoriale et plus encore le Congo, dans la conclusion d’un accord avec le FMI, auront-ils un impact quelconque dans la sous-région ?

Je crois qu’il ne faut pas vite aller en besogne. Le Congo n’est pas le mouton noir de la zone, bien au contraire, parce que même avant d’aller au FMI, les pays ont pris des ajustements internes. Ceci pour vous dire que le Congo n’a pas attendu le FMI pour prendre des mesures immuables pour redresser sa situation économique, le paiement de la dette par exemple. Donc, le Congo ne peut pas être le pays qui tire les autres vers le bas. C’est vrai que quatre pays ont signé avec le FMI ; l’avantage de signer avec le FMI est qu’on a des financements qui sont sous-jacents à la signature du FMI ; il y a des revues des programmes, et au terme de ces revues on avance des financements.

Aujourd’hui, le Congo est en train de travailler pour aller en programme avec le FMI, pareil pour la Guinée équatoriale. Vous savez que le FMI a dit qu’il veut faire un programme de six mois qui ne soit pas un programme de référence, avec possibilité de renouvellement à chaque étape avec la Guinée équatoriale. Aujourd’hui, le Tchad a quelques soucis avec le FMI, des problèmes d’endettement notamment. Ça va se régler. Ensemble, les pays ont pris, avec la crise économique, des mesures qui dans l’ensemble, vont dans le bon sens.

Vous disiez que cette année, on peut espérer que la zone sorte de la récession, est-ce que la diversification des économies est effectivement mise en œuvre?

Vous savez que gérer un Etat n’est pas chose facile. Il faut une résilience de l’économie aux chocs extérieurs. Tous les hommes politiques le savent, il faut diversifier l’économie pour éviter que tout le pays ne dépende que d’un produit, ce qui nous est arrivé. Pourquoi le Cameroun a-t-il mieux résisté ? Parce que le Cameroun a eu une économie plus diversifiée que les autres pays. Il en est de même un peu du Gabon. Donc tous les chefs d’Etat, tous les pays, travaillent désormais à la diversification de l’économie. Il y a des projets en cours, des projets nationaux, et il y a aussi des projets qui sont des projets d’intégration qui permettent de faire en sorte que les économies ne dépendent pas trop d’un seul produit. Donc, dans l’ensemble, tous les pays sont conscients qu’il faut diversifier nos économies, je crois que c’est vraiment fondamental.

Qu’en est-il de la libre circulation des personnes et des biens?

C’est vraiment un débat d’intégration pour que les personnes et les biens circulent, c’est fondamental. Deux pays faisaient obstacle à cela : c’est mon pays d’origine, le Gabon, et la Guinée équatoriale qui ont levé cet obstacle. Au sommet d’Ibo, ils ont accepté d’acter la libre circulation ; au sommet de Malabo et de Ndjamena, cela a été encore acté. Sur les faits, la libre circulation est réelle, mais seulement il y a un problème, il faut la sécurité.

Mais avec les récents évènements survenus en Guinée équatoriale, l’on craint que les choses ne retournent au statu quo ante ?

Mettez-vous à la place d’un pays qui vient d’être attaqué, il se replie sur lui. Maintenant, c’est à nous de donner des garanties pour faire en sorte, qu’aux frontières, il y ait la sécurité. C’est le rôle de la Cemac, faire en sorte que dans les frontières, on puisse avoir des couloirs sécurisés.

La nécessité d’un passeport biométrique, pour qu’on puisse savoir qui circule, c’est tout à fait normal dans un pays ; même en Europe, vous pouvez circuler, mais on contrôle qui circule. Donc, aujourd’hui, nous sommes en train de faire que tous les pays aient un passeport Cemac biométrique. Nous avions une petite dette vis-à-vis d’Interpol, parce que c’est Interpol qui est habilité à le faire. Nous sommes en train de payer cette dette. Le gouverneur de la BEAC et le président de la BDEAC ont réussi à trouver 1,7 milliard FCFA pour pouvoir payer cette dette pour qu’Interpol donne les spécificités du passeport biométrique.

Les choses sont en cours. La libre circulation n’est pas remise en cause, c’est la sécurité qui est remise en cause. Quand vous êtes attaqués, vous êtes obligés de vous replier sur vous-même et je crois qu’il faut comprendre la Guinée équatoriale; nous faisons tout aujourd’hui pour que ces mesures ne soient que des mesures transitoires.

Quelles sont vos ambitions pour la cemac ?

Vous savez, la Cemac est très mal connue. Quand j’ai été nommé, les gens se sont demandé, c’est quoi la Cemac? Mon objectif, aujourd’hui, c’est de relever le niveau de la Cemac, faire en sorte qu’il ait une visibilité ; les gens sont habitués à voir d’autres se balader de conférence en conférence. Nos populations n’ont pas besoin de conférence, elles ont besoin d’actes d’intégration. Le problème que vous avez souligné au niveau de la Guinée équatoriale, c’est de mettre au niveau des postes frontaliers des fonctionnaires aguerris, que les gens circulent. Il faut qu’un individu qui part de Ndjamena, qui passe par le Cameroun et qui arrive au Gabon ou au Congo se sente libre.

Moi, je suis du nord du Gabon, mais j’habite Libreville. Chez moi, vous ne pouvez pas savoir le nombre de postes de police qu’il y a, les tracasseries que subissent les commerçants du Cameroun, du Tchad, qui viennent vendre des bœufs. Quelqu’un qui arrive avec un camion de bananes, est interpellé cinq fois et les bananes arrivent à Libreville, complètement pourries. Il faudrait rationaliser. C’est un dossier important. Beaucoup de gens disent qu’on va nous envahir ; personne ne va nous envahir, personne ne va envahir personne ; on a ouvert en Europe, est-ce que les Allemands ont envahi les Français ? Est-ce que les Français ont envahi les Suisses ? Je crois que cette idée doit sortir de la tête des gens. Ce n’est pas un envahissement.

L’engouement observé, ces derniers temps, est-il un engouement de circonstance du fait de la décision portant ouverture des frontières?

J’ai des hommes d’affaires, que j’allais chercher à l’aéroport quand j’étais ministre dans mon pays, parce qu’ils n’avaient pas de visas. Un homme d’affaires qui est milliardaire, qu’est-ce qu’il va venir faire dans mon pays, sinon faire ses affaires ? Donc, c’est complètement sûr, il ne vient pas pour rester, on n’est pas pour la libre installation, les gens confondent. Quand vous avez un passeport biométrique et puisque vous êtes contrôlé à la frontière, vous avez le droit de rester 90 jours, ensuite vous êtes tenu de retourner chez vous.

Maintenant, si vous voulez vous installer, vous faites des démarches pour vous installer dans le pays ; si le pays demande qu’il y ait une carte de séjour, vous payez une carte de séjour. C’est comme en France. Vous êtes obligé de la payer. Je suis gabonais et j’ai un passeport diplomatique, je reste en France sans visa, mais si je veux m’installer en France, je fais les formalités pour être installé en France. Les gens confondent les deux choses.

SeM avec Baromètre communautaire

Le gouvernement explique les raisons de la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe

La Direction générale des hydrocarbures du Ministère du Pétrole a communiqué sur les récentes augmentations des prix des produits pétroliers, survenues dans les stations-service, depuis le 1er février 2018.

D’après Bernardin Mve Assoumou, directeur général des Hydrocarbures, l’arrêt des subventions des prix des carburants à la pompe par l’Etat, la situation économique du pays désormais soumise au contrôle des bailleurs de fonds, notamment le FMI, et les restrictions budgétaires qui en découlent, sont les éléments qui expliquent et justifient cette hausse.

« Le gouvernement vient de signer certains accords avec ses partenaires internationaux qui lui imposent une certaine discipline, notamment dans sa gestion des dépenses. Ce sont ces engagements qui font que nous ne sommes plus en mesure de subventionner aujourd’hui le prix de l’essence et du gasoil », explique le directeur général.

Au-delà, avec la remontée des cours du baril de pétrole, les prix des produits pétroliers observent des fluctuations mécaniques. « Le gouvernement, explique le directeur général, a décidé par décret d’adopter un mécanisme d’indexation des prix des produits sur le marché local, par rapport aux variations sur le marché international. »

D’après lui, les indexations ont été gelées pour donner le temps aux consommateurs. «Si pendant plusieurs mois, on n’a constaté aucune augmentation, c’est simplement parce que le gouvernement a décidé de ne pas répercuter ces hausses qui auraient dû être enregistrées depuis longtemps », confie-t-il.

SeM

Le chiffre d’affaires des compagnies nationales d’assurances a baissé de 11%, entre 2015 et 2016

Les 11 compagnies d’assurances opérant au Gabon, dont 7 sociétés spécialisées dans l’assurance-vie et 4 non-vies, en plus des 37 courtiers, des 7 agents généraux et des deux compagnies de réassurance, ont entre 2015 et 2016, connu un repli de leur chiffre d’affaires. Il est ainsi passé de 118,45 milliards FCFA, en 2015, à 105,629 milliards FCFA en 2016, soit une baisse de 11,12%.

Ces chiffres, rendus publics par la Direction nationale des assurances, révèlent également que les entreprises d’assurances ont assuré les règlements de sinistres de l’ordre de 34,509 milliards FCFA, en 2015, contre 30,084 milliards FCFA en 2016, soit une diminution de 4,425 milliards FCFA.

Cette tendance baissière du bilan des compagnies d’assurances gabonaises, sera examinée lors des assises nationales des assurances que le gouvernement organise au début du mois de mars prochain, annonce l’Agence gabonaise de presse.

Selon cette agence, ce moment de réflexion permettra de revenir sur le rôle de la Direction nationale des assurances. Outre la formation des cadres moyens en assurance, cette structure lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et assure la protection de l’épargne détenue par les compagnies d’assurances.

SeM

Dynamisation des marchés financiers de la CEMAC : le comité de pilotage propose 8 mesures ambitieuses

Alors qu'on attend toujours le communiqué final qui sanctionne la quatrième réunion du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) qui s'est déroulée à Douala le 2 février 2018 dernier, l'Agence Ecofin a pu obtenir quelques éléments de propositions effectuées par le groupe de travail.

Pour le futur marché financier unique de la sous-région, le groupe de travail a proposé 8 mesures dont l'objectif sera de générer de la liquidité pour les investisseurs.

Ces mesures, pour être appliquées, nécessiteraient une volonté politique forte de la part des Etats membres de la CEMAC. Ils sont en effet invités à favoriser les arrivées en bourses des sociétés partiellement ou totalement contrôlées par des capitaux publics.

Il a été suggéré de mener des privatisations à travers des offres publiques initiales et de réaliser des ouvertures de capital pour des entreprises dont l’actionnariat est partagé entre le public et le privé, généralement étranger. L'application d'une telle résolution se traduirait par l'arrivée en bourse de dizaines d'entreprises, qui constituent une part importante des économies de la CEMAC.

Une autre des propositions suggère de prendre des mesures qui contraindraient des sociétés comme les banques et les assurances, qui collectent déjà de l'épargne publique, à ouvrir leur capital en bourse. Il est aussi question de fixer un seuil de capital à partir duquel les entreprises seront obligées de se lister sur le marché financier.

Le groupe de travail a aussi suggéré, que les multinationales opérant dans la sous-région soient poussées à mobiliser leurs financements sur le marché régional et que les opérateurs miniers et téléphoniques ayant nouvellement reçu leurs licences, ouvrent 10% de leurs capitaux par offre publique sur le marché financier.

L’avant dernière proposition invite les Etats à mobiliser plus de ressources financières à travers des emprunts obligataires effectués sur le marché des capitaux de la CEMAC.

Enfin, le dernier point concerne la mise en place d’un fonds de financement des introductions boursières. Il aidera à soutenir l’acquisition, par des investisseurs locaux, des actions qui auront été émises par les sociétés.

Le résultat des arbitrages effectués par les ministres de l'économie et des finances de la CEMAC, à qui ces propositions ont été faites, n’est pas connu. Mais nos sources se montrent assez dubitatives sur les possibles issues. « Les bourses sont des sociétés privées et l'idée que la construction d'un marché financier participe d'une démarche politique risque de ne pas rassurer totalement les investisseurs », nous a confié l'un de ceux ayant participé aux travaux.

De plus, ouvrir le capital des sociétés à capitaux publics sur le marché financier, implique la mise en place d’une gouvernance et d’une communication financière aux standards internationaux. Ce qui n’est sans doute pas à la portée immédiate de nombreuses entreprises publiques ou semi-publiques de la région CEMAC. C’est pourquoi, les gouvernements de nos pays préfèrent souvent négocier des privatisations avec des institutionnels étrangers.

Par ailleurs, le comité de pilotage du PREF-CEMAC n'a pas donné des détails sur la manière dont pourrait se mettre en place un fonds de soutien au financement des introductions en bourse. Les points d'ombre concernent les apports et la gestion de ce fonds, alors que plusieurs pays membres ont déjà du mal à se tenir à jour de leurs cotisations.

Les discussions sur la création d'un marché financier unique en Afrique centrale sont sans doute loin d’être achevées. Avant d'en arriver à ces aspects dynamiques, il faut déjà s'accorder sur la méthode de rapprochement. Cela implique un ensemble d'évaluations économiques, aussi bien des sociétés de marché, que des entreprises potentiellement émettrices.

Idriss Linge