Le Nouveau Gabon

La dette gabonaise atteint plus de 48% du PIB

Au terme de l’année 2016, le stock de la dette publique gabonaise a augmenté de 28,5% pour représenter 48,3% du PIB. D’après les autorités, cette évolution vertigineuse des emprunts de l’Etat est imputable essentiellement à la hausse de l’encours de la dette intérieure.

«En 2016, 60,7% des décaissements ont été réalisés par les créanciers extérieurs. Les créanciers commerciaux et bilatéraux ont représenté l’essentiel des tirages effectués. Au niveau commercial, la Chine et la France ont été les principaux créanciers avec respectivement 52,4% et 36,4% de l’enveloppe», informe la note de conjoncture du ministère de l’Economie.

Malgré un repli de plus de 32% des emprunts, dû à l’absence de levée de fonds sur les marchés financiers internationaux et à la diminution des tirages sur financements extérieurs, les décaissements cumulés sur emprunts à fin décembre 2016, se sont élevés à 394,4 milliards de FCFA.

Quant au règlement, l’on note que celui de la dette publique s’est chiffré à 343,1 milliards de Fcfa en fin d’exercice. «Par rapport à la même période, une année plus tôt, ce niveau de règlement est en baisse de 30,2%, suite au repli conjoint du paiement de la dette extérieure et intérieure.», rapporte le ministère de l’Economie.

La dette extérieure a été consacrée essentiellement aux engagements envers les marchés financiers (41,5%) et aux crédits commerciaux (24,5%). Par rapport à l’année précédente, le service de la dette extérieure a baissé de 38,5%.

Pour ce qui est de la dette intérieure, les autorités ont orienté le paiement vers la dette moratoire qui représente 32,9% de l’enveloppe globale et la dette bancaire dont la part est de 32,2%.

Comparativement à l’exercice 2015, le règlement de la dette intérieure a diminué de 11,1%, suite à la contraction du paiement des divers (-50,7%) et de la dette bancaire (-47,7%).

SeM

Le secteur pétrolier gabonais laisse peu de perspectives à court terme

Face à la baisse de la production conjuguée à l’absence de nouvelles découvertes, le secteur pétrolier gabonais laisse peu de perspectives de développement à court-moyen-terme, indique une publication du service économique de la direction régionale du Trésor de France pour l’Afrique centrale.

Selon cette publication, la filiale française du groupe Total au Gabon qui produisait en moyenne 51 000 barils/jour a signé un accord avec Perenco pour la cession de ses participations dans cinq champs matures et dans le réseau de pipelines Rabi-Coucal-Cap Lopez. L'accord prévoit également le transfert du rôle d'opérateur sur d'autres champs. La production cédée représente environ 5000 b/j.

Total Gabon va également transférer à Perenco la conduite des opérations des champs en mer de Grondin, Gonelle, Barbier, Mandaros, Girelle et Pageau, tout en conservant sa participation de 65,3%. A l’issue de cette transaction, d’un montant de 177 M$, Total resterait le second opérateur du pays. La société Perenco détient déjà des intérêts dans 29 licences onshore et off-shore et parvient aujourd’hui à produire 72 000 b/j. Elle conforte ainsi, avec cette opération, sa place de 1er producteur de pétrole au Gabon.

En cédant des actifs détenus dans le monde entier pour un montant évalué à 30 Mds $ afin de financer le rachat de BP, l’anglo-néerlandais Shell, a vendu ses actifs pétroliers terrestres au Gabon au groupe américain Carlyle International Energy Partners. Elle indique désormais se concentrer sur l’offshore profond, pour lequel elle détient deux permis d’exploration obtenus en 2007.

Implantée au Gabon depuis 2004, Maurel & Prom, qui produit environ 28 000 b/j, a été en partie racheté par le groupe indonésien Pertamina Internasional Eksplorasi qui détient désormais 72 % des parts du capital.

La baisse des prix et le manque de taille critique avait forcé la société à réduire ses investissements, à céder des actifs et finalement à choisir un repreneur qui avait déjà finalisé l’acquisition de 24,5 % de la junior française fin août 2016.

Quant au japonais Mitsubishi, il est en quête d’un acheteur pour ses actifs dans les blocs offshore de Baudroie-Mérou et Loche East Marine dont la production est chiffrée à 6 400 b/j en moyenne.

Stéphane Billé

Richard Auguste Onouviet s’investit dans le tourisme

Le président de l’Assemblée nationale, Richard Auguste Onouviet vient d’ouvrir un complexe hôtelier haut standing à Lambaréné, sa localité d’origine.

Comprenant 42 chambres, dont plusieurs suites, et un effectif de 31 personnes, ce complexe a été inauguré la semaine dernière, en présence de la ministre de la Promotion des investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de l'Industrie, Madeleine Berre, du promoteur Richard Auguste Onouviet et bien d’autres hôtes de marque.

Pour le promoteur, par ailleurs député de la commune de Lambaréné, « Le Refuge est l’expression de la volonté de participer au développement économique du Gabon », dans un secteur en devenir comme le tourisme.

Côté jardin, témoignent les observateurs, la construction ce complexe baptisé « Le Refuge », constitue une plus-value en matière d'hôtellerie, en même temps que cela va offrir aux visiteurs un cadre idéal pour découvrir tout le potentiel touristique de la ville de Lambaréné et même au-delà.

Côté cour, le complexe Le Refuge comprend quatre suites VIP, une suite familiale, une suite prestige, 12 chambres de grand luxe, 9 suites juniors et 15 chambres de moyenne gamme, toutes équipées de télévision.

Le Refuge est également équipé du wifi. Le complexe hôtelier dispose par ailleurs, d'un bar-restaurant pouvant accueillir plus de 200 personnes et une salle de réunion avec vidéo-projecteur. On annonce également la construction, dans les prochains jours, d’une piscine « aux dimensions olympiques » et d’un restaurant gastronomique.

Stéphane Billé

Le GABAC déplore des défaillances de sécurité dans les activités de la finance mobile en Afrique centrale

Selon le Groupe d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique centrale (GABAC), pour cause d’asymétries d’information, les activités de la finance mobile en Afrique centrale sont sujettes à plusieurs manquements. Car, la variété d’acteurs répertoriés dans cette chaine d’activités (banque, opérateur, agent, marchand, client utilisateur final), n’appréhendent pas tous de la même manière, les risques liés au blanchissement de capitaux et au financement du terrorisme.

L’institution fustige surtout l’attitude des banques, pourtant directement liées aux organismes de régulation, qui ne sont pas toujours bien équipées pour assurer la conformité des activités de la finance mobile chez les opérateurs.

Il y va également de leurs agents qui sont souvent peu ou pas avertis, du potentiel d’utilisation frauduleuse de la monnaie électronique, et ne sont pas à même d’effectuer un véritable contrôle de l’identité des usagers. A titre d’exemple, déplore l’institution en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent, « à la souscription, la photocopie de la pièce d’identité suffit, il n’y a donc pas de moyen de contrôle de son authenticité.», indique-t-elle.

En outre, poursuit le GABAC, la volatilité des capitaux, d’un acteur à l’autre, échappe également au contrôle des institutions. Le GABAC regrette aussi le relatif « vide juridique » dans l’espace CEMAC en comparaison avec la zone CEDEAO, en matière de régulation. L’institution fait savoir à cet effet que les règlements ne comportent pas de réelles obligations contraignantes, ni de mentions sur les rapports entre établissements de crédit et partenaires (contrôle de l’origine des fonds, des objets des transactions, des destinations etc.). En général, « les textes ne sont pas encore en phase avec les objectifs de prévention de blanchiment d’argent et de transactions financières, car il n’y a pas eu d’évaluation portant sur le sujet en Afrique centrale ».

Dans ce cadre, pour pallier les limites du dispositif réglementaire, dont le règlement N°01/11/CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011 constitue la base, et les vulnérabilités liées à l’utilisation de la monnaie électronique, ce dispositif a été complété en 2016, par un règlement portant sur la prévention et la répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale (règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 16 avril 2016).

Ce texte prévoit ainsi l’adoption de diligences telles que la connaissance de la clientèle, des relations d’affaires du client, le contrôle des transactions et l’obligation de déclaration de soupçon aux agences nationales d’investigation financière.

Stéphane Billé

L’Afrique centrale valide les réformes à apporter dans l’exercice communautaire de sa Force multinationale

Yaoundé, la capitale camerounaise a abrité du 4 au 5 mai 2017 la 17ème session ordinaire de la Commission de défense et de sécurité (CDS) du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (Copax), sous la présidence du général d’armée Auguste Roger Bibaye Itandas (photo), chef d’état-major général des forces armées gabonaises, président en exercice de la CDS.

Au sujet du projet d’exercice communautaire de la Force multinationale de l’Afrique centrale (Fomac), les membres de la Commision de défense ont recommandé au Secrétariat général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique (Ceeac) d'organiser dans les meilleurs délais une consultation à demeure visant à obtenir la désignation de l'Etat ou des Etats hôtes. Ils ont encouragé l’enrôlement des civils au vivier de la Fomac dans les Etats membres. Sur la faisabilité du dépôt logistique régional, il a été décidé de co-localiser ledit dépôt avec la Base logistique continentale (BLC) à Douala, au Cameroun.

En outre, la CDS a recommandé l'organisation par le Secrétariat général de la Ceeac d'un Conseil des ministres du Copax pour engager les actions prévues dans la Convention de Kinshasa qui prévoit notamment la mise en place des commissions nationales de contrôle des armes légères, la création d'une unité de contrôle des armements au sein du Secrétariat général et la mobilisation des ressources financières adéquates.

Enfin, il a été convenu que la prochaine session de la CDS se tiendra à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au mois de juillet 2017.

S.A

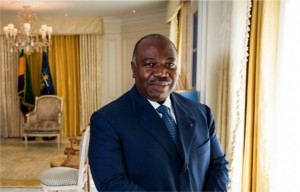

Ali Bongo Ondimba adresse ses félicitations à Emmanuel Macron, le nouveau président élu de la République française

« Le Peuple français vient de vous porter à la Magistrature suprême de votre pays pour présider aux destinées de la France au cours des cinq prochaines années.

En cette heureuse circonstance, il m'est particulièrement agréable, au nom du Peuple gabonais, du gouvernement de la République et au mien propre, de vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection.

Il me plait également de formuler à votre endroit, mes vœux ardents de succès dans l'accomplissement de vos nouvelles charges, notamment dans la mise en œuvre de votre programme politique au service du Peuple français ami. Je voudrais aussi saisir cette heureuse occasion, pour vous dire toute l'importance que mon pays accorde à la vieille amitié qui unit si heureusement nos deux peuples.

A cet égard, je vous exprime mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à la consolidation de nos divers partenariats. Je salue enfin vos engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le défi du changement climatique dans lequel mon pays assume son rôle.

En vous renouvelant mes félicitations, veuillez agréer,

Monsieur le Président de la République, l'assurance de ma haute considération.».

Cuba offre une formation aux médecins du Gabon

Le manque de personnels médical et paramédical dans les formations hospitalières du Gabon vient d’être pallié grâce à une offre de renforcement de capacités. Le gouvernement cubain octroie des offres de formation en vue de doper les aptitudes des médecins gabonais dans diverses spécialités où l’insuffisance en effectif de spécialistes se fait ressentir avec acuité.

Pour cette phase du programme de formation et de renforcement des capacités du personnel soignant en service dans les différentes structures hospitalières du pays, Cuba offre 60 postes prioritaires qui concernent la mise à niveau des psychiatres, des chirurgiens cardiovasculaires, des neurochirurgiens, etc.

Le gouvernement gabonais espère susciter des vocations à travers ces formations, au regard du caractère pointu de l’offre. «Nous souhaitons que des vocations naissent de sorte que, par exemple, celui qui a fait la chirurgie générale, essaie de se lancer dans la chirurgie cardiovasculaire.», explique le ministre de la Santé, Léon N’zouba (photo).

L’objectif étant d’honorer l’offre cubaine, l’autorité suggère aux praticiens, de saisir cette opportunité pour donner plus de relief à leur carrière. Ce qui a amené les responsables des structures hospitalières à appeler à une inscription massive à ce programme.

SeM

Pour retrouver l’équilibre, la BGD va réduire les effectifs

Une semaine après la fête du Travail, le directeur général de la Banque gabonaise de développement (BGD), Roger Owono Mba (photo), annonce dans une interview au Quotidien pro-gouvernemental des «départs négociés» au sein de l’établissement bancaire.

En conformité avec le «plan de redressement» exigé par la Commission bancaire d’Afrique centrale (Cobac), et qui vise la réduction de la masse salariale, cette mesure permettra à terme à la banque, de retrouver l’équilibre dans un contexte économique difficile.

«Nous avons enregistré une baisse substantielle des charges, mais nous n’avons pas encore atteint nos objectifs en matière de mobilisation des ressources », explique Roger Owono Mba.

Cette baisse des charges de la banque se poursuit, mais ne concernera pas celle des salaires des employés, assure le DG. Le plan «prévoit une baisse de toutes les charges et les charges du personnel n’ont fait l’objet d’aucune action volontariste à ce jour», précise-t-il.

SeM

Le Gabon lance la télédéclaration fiscale le 31 mai

Dans le but d’accroître et d’avoir un contrôle sur la collecte des recettes fiscales, limiter les manipulations d’importantes sommes d’argent et la corruption, la direction générale des Impôts a mis en place un système de dématérialisation du système de déclaration des impôts et taxes des grandes entreprises opérant au Gabon à travers «l’obligation d’adhésion et d’utilisation des téléprocédures».

Ce service issu du Code général des impôts et qui s’adresse aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1,5 milliard de Fcfa, devient opérationnel le 31 mai 2017. Il va concerner environ plus d’une centaine d’entreprises, ce qui permettra de sécuriser et d’épaissir l’assiette fiscale.

Les contribuables concernés par cette procédure sont invités par la direction générale des Impôts à s’inscrire déjà sur la plateforme «e-t@x» élaborée à cet effet, afin d’éviter les embouteillages de dernière minute, et de s’exposer aux sanctions prévues par le code général des impôts.

SeM

La finance mobile connait un essor fulgurant au Gabon

Le « mobile banking » ou « finance mobile» », à mi-chemin entre le numérique et la banque, est un moyen de paiement en plein essor au Gabon. La valeur totale des transactions de cette révolution en matière de paiement, qui a démarré en 2007 au Kenya avec le service M-Pesa, a connu une progression fulgurante en très peu de temps.

Sa simplicité d’utilisation en fait aujourd’hui, une solution alternative pour l’accès des populations les plus fragiles aux services financiers de base. Ce, du fait qu’elle a simplifié la vie quotidienne de milliers de citadins en facilitant le paiement des factures courantes.

Cet essor de la finance mobile repose essentiellement sur les limites du système de banques classiques. Dans la plupart des cas, ces institutions financières concentrées dans les centres urbains, n’ont pas réussi à toucher la clientèle à faible revenu, en particulier, des zones les plus éloignées. Le sous-développement de ces structures n’a d’autant pas facilité l’accès aux services.

En outre, l’ouverture d’un compte bancaire n’a jamais été la chose la plus aisée. Elle s’est souvent entourée de plus de conditions et de ressources que bon nombre de personnes ne peuvent justifier.

Et dès lors que les services bancaires classiques, qui ont déjà une certaine structure de coûts (frais fixes, commissions), sont inaccessibles pour des populations paupérisées, le prépaiement des services étant de rigueur au Gabon, la finance mobile a facilement creusé son sillon avec son mode de paiement rapide, sans nécessité de déplacement dans un environnement urbain difficile.

Grâce au support d’une très large couverture téléphonique, le marché de la finance mobile s’est ainsi développé au Gabon de manière extrêmement rapide au bénéfice des populations éloignées, des commerçants et des salariés. Il constitue enfin, une solution optimale pour les populations urbaines dont les familles sont restées à l’intérieur du pays.

Stéphane Billé