Le Nouveau Gabon

Le Gabon va réaliser une cartographie de la végétation des zones humides du Bas-Ogooué

Du 16 au 27 mars dernier, une mission conduite par le Dr. Nicolas Barbier, était à pied d’œuvre dans la vaste zone marécageuse du delta du fleuve Ogooué, en vue de collecter des données pour valider les observations faites par satellite, afin de réaliser la carte de la végétation de la zone RAMSAR du bas- Ogooué.

Cette mission consistait à inventorier les différents types de végétations marécageuses, accessibles uniquement par bateau ou par voie aérienne.

Pour cette mission, le Dr. Nicolas Barbier, chercheur à l’Institut de recherche pour le développement à l’unité mixte de recherche AMAP, basé à l’Ecole normale supérieure de Yaoundé, était accompagné des Dr Tariq Stévart du Missouri Botanical Garden, Archange Boupoya, ainsi que de Davy Ikabanga du CENAREST Gabon.

De nombreux partenaires et bailleurs sont impliqués dans ce projet. Il s’agit notamment de : l’Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN), le WWF, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, le ministère des eaux et Forêts, MBG, TNC, etc.

Ce travail prendra fin dans quelques mois, avec la publication d’un ouvrage de synthèse collectif.

Stéphane Billé

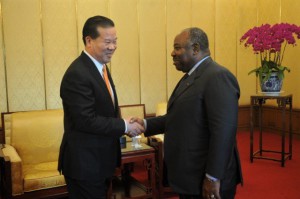

La Chine explore de nouvelles opportunités d’affaires avec le Gabon

Le vice-président de la chambre de commerce internationale de Chine (CCOIC), Liu Shaoxi (photo, gauche), également président du groupe Yihua, a eu des échanges avec le chef de l’Etat au sujet des possibilités d’investissements qu’offre le pays.

A la tête d’une délégation d’hommes d’affaires composée d’une soixantaine de personnes, représentant 32 entreprises chinoises opérant dans les secteurs du bois, des mines, de la pêche, des banques ou encore du tourisme d’affaires, le président du groupe Yihua répond ainsi à une invitation du président de la République, adressée lors de la visite d’Etat de novembre 2016 en Chine.

Après la présidence de la République, les hommes d’affaires chinois ont eu des entretiens avec les membres du gouvernement et les opérateurs économiques. Aussi ont-ils suivi des présentations sommaires des projets prioritaires qu’entend développer le Gabon ainsi que les diverses opportunités d’investissement que propose le pays.

«La crise économique que subit notre pays actuellement, nous oblige à rechercher des sources alternatives de financement de partenariats, donc à diversifier nos partenaires. La Chine est un réservoir important de partenaires, de financements, de technique, de savoir-faire pour notre économie.», explique le président nouvellement élu de la Confédération patronale du Gabon, Alain Bâ Oumar.

Partenaire commercial privilégié du Gabon, la Chine exporte au Gabon de nombreux biens et services qui penchent la balance commerciale des deux pays en faveur de l’empire du Milieu.

Les entreprises chinoises sont présentes au Gabon dans la construction des infrastructures sportives (stades de football), des bâtiments publics, des routes, des ouvrages d’art, de l’énergie électrique, ainsi que des hydrocarbures.

Le Gabon exporte vers la Chine les matières premières (pétrole, manganèse et bois).

Auxence Mengue

Les Emirats arabes unis en quête de partenariats au Gabon

Le directeur exécutif du fonds d’investissement Mubadala d’Abu Dhabi, Hari Baroush, effectue actuellement une visite de prospection économique au Gabon. Celle-ci intervient quelques jours après l’audience accordée à une délégation d’hommes d’affaires de ce pays par le ministre des Mines, et s’inscrit dans le cadre de la conclusion de nouveaux partenariats d’affaires avec des marchés nouveaux.

En attendant les opportunités qui s’offriront à la délégation d’hommes d’affaires qu’il conduit, le directeur du fonds d’investissement a d’abord eu des discussions sur les axes de coopération entre les Emirats arabes unis et le Gabon avec le président de la République. «C’est un fonds d’investissement qui investit dans plusieurs secteurs d’activités. Je suis venu avec une délégation d’Abu Dhabi. Et nous sommes venus prospecter pour des investissements stratégiques entre le Gabon et Abu Dhabi », a fait observer l’opérateur économique émirati.

Selon Hari Baroush, le fonds d’investissement opère dans divers secteurs porteurs de croissance et innovants. « Nous sommes dans l’industrie, les mines, l’agriculture et dans l’investissement direct financier », explique-t-il.

C’est après cette phase de prospection, assure le directeur du fonds Mubadala, que les hommes d’affaires émiratis décideront des secteurs dans lesquels ils pourront consentir des investissements durables.

Auxence Mengue

Ali Bongo blâme les mauvaises pratiques dans la construction des infrastructures et exige plus de discipline budgétaire

Le conseil présidentiel sur les infrastructures a eu lieu au palais du bord de mer sous la présidence du chef de l’Etat gabonais. Après avoir fait le point sur les améliorations apportées au paysage du pays grâce à la construction de ponts, routes, hôpitaux, etc., Ali Bongo Ondimba (photo) a déploré le manque de rigueur qui caractérise l’exécution, la gestion et le financement de plusieurs projets.

Il a mis à l’index la multiplication de projets de construction sans programmation et sans études préalables, des irrégularités dans le mode d’attribution des marchés, le non-respect du Schéma directeur national des infrastructures etc…

Avec l’implémentation d’un Plan de relance économique du Gabon qui couvre la période 2017-2020 et dont l’adoption interviendra dans les prochains jours, le chef de l’Etat, dans l’optique « d’éviter la répétition de telles pratiques » à l’avenir, a interpellé ses équipes à concentrer les ressources d’investissements sur des projets d’infrastructures jugés prioritaires. Car, le Plan de relance économique, dans son essence, permettra « la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes ».

Cela demande, estime le président de la République, plus de discipline dans la conduite des projets, ainsi que davantage de méthode dans la planification, la conception, l’élaboration, la gestion et la réalisation des infrastructures et les dépenses budgétaires.

Auxence Mengue

L’Afrique centrale veut optimiser l’efficacité de la gestion du 11eme Fonds européen de développement

En prélude aux assises des Ordonnateurs nationaux et régionaux du Fonds européen de développement (Fed) de la région Afrique centrale, prévues les 6 et 7 avril 2017 à Yaoundé, il s’est tenu le 4 avril dans la capitale camerounaise, une réunion préparatoire des experts des Etats membres de la Cemac, de l’Union européenne (UE) et du Secrétariat du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du pacifique (ACP).

Cette réunion préparatoire, a souligné Charles Assamba (photo), directeur général de la Coopération et de l’intégration régionale au ministère camerounais de l’Economie, a pour objectif de préparer, sur la base des discussions techniques, les dossiers à soumettre aux décisions et résolutions des ordonnateurs nationaux et régionaux.

Spécifiquement, il s’est agi pour les participants, de mener une réflexion sur les mécanismes et outils adéquats devant consolider et amplifier l’action du 11ème Fed dans ses différents volets d’intervention, tant au niveau national que régional.

En rappel, la convention de financement du programme indicatif régional d’Afrique centrale relative au 11ème Fed a été signée en juin 2015 à Bruxelles (Belgique). D’un montant global de 350 millions d’euros (229,25 milliards de FCFA), ce Fonds qui fait la part belle aux infrastructures de base, s’articule autour de trois axes d’intervention. A savoir, l’intégration politique et la coopération en matière de paix et de sécurité ; l’intégration économique et commerciale. Ainsi que la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité.

Au menu des travaux en cours : la revue de la mise en œuvre des programmes indicatifs nationaux et du programme indicatif régional, et l’examen du nouveau consensus européen sur le développement des Etats ACP; mettant l’accent sur la promotion d’un secteur privé dynamique et la mise en œuvre des Objectifs de développement durable.

Cette rencontre a permis également d’aborder plusieurs problèmes qui minent les Etats ACP, notamment, la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées.

Pour sa part, Henrique Banze, secrétaire général adjoint du groupe des Etats ACP, a surtout plaidé pour le renforcement de la cohérence et de la complémentarité entre les programmes indicatifs nationaux et celui régional. Ceci dans l’intérêt du développement de la région Afrique centrale.

S.A

La Banque mondiale accorde un prêt de 30,67 milliards de FCFA au Gabon, pour moderniser son système statistique

Dans le cadre du projet de modernisation de son système statistique, pour mieux relever les données-clés de son économie, la Banque mondiale, via la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) vient d’octroyer un prêt de près de 31 milliards de FCFA (50 millions $) au Gabon, indique un communiqué de cette institution, daté de ce 05 mars 2017.

Ce projet devrait conduire à une meilleure prise de décisions sur la base d’éléments probants ainsi qu’à de meilleurs résultats sur le plan du développement.

Les principaux bénéficiaires de ce financement seront le système statistique national, l’État et la population. Ce financement devra, en outre permettre aux agents de la Direction générale de la statistique de travailler dans de meilleures conditions grâce à un système de gestion plus adapté.

Stéphane Billé

Total Gabon est revenu dans le vert en 2016

La compagnie pétrolière e Total Gabon a dégagé un résultat net de 6 millions de dollars, contre une perte de 28 millions un an plus tôt, indique Zone Bourse. La société d'exploration-production a ainsi recueilli les fruits de son programme de baisse des coûts d'exploitation. Elle a également bénéficié de la comptabilisation de la cession de Mboga.

La capacité d'autofinancement globale ressort à 199 millions contre 124 millions en 2015. Cette augmentation de 75 millions s'explique principalement par la baisse des coûts d'exploitation, partiellement compensée par le recul du chiffre d'affaires et les charges financières non-récurrentes liées au renouvellement de la ligne de crédit.

Le chiffre d'affaires de Total Gabon en 2016 s'élève à 745 millions de dollars, en baisse de 11%. Ce recul s'explique par la baisse du prix de vente moyen des bruts partiellement compensée par l'augmentation de 6% des volumes vendus, selon le planning d'enlèvements.

La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon s'est élevée en 2016 à 47 400 barils par jour (b/j), comparé à 47 300 b/j en 2015. Cette stabilité s'explique par une meilleure disponibilité des installations sur Anguille et Torpille et l'apport des opérations de reprise de puits sur Rabi Kounga qui compensent le déclin naturel des champs et la cession du permis de Mboga.

En 2016, le prix de vente moyen des deux qualités de pétrole brut commercialisées par Total Gabon (Mandji et Rabi Light) s'est élevé à 37,9 $/b, en baisse de 19% par rapport à 2015 (46,8 dollars/b).

En 2016, les investissements se sont élevés à 158 millions, en baisse de 42%. Le Conseil d'administration, confiant dans la solidité des fondamentaux de la société, a décidé de proposer à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, convoquée le 19 mai 2017, la distribution d'un dividende de 4,5 dollars par action, soit 20,25 millions de dollars, pour l'ensemble des actionnaires. Ce montant est stable par rapport à l'an dernier.

Stéphane Billé

L’Organisation maritime internationale (OMI), évalue le niveau de mise en œuvre de ses instruments par l'administration maritime gabonaise

Dans le cadre du programme d'audit obligatoire des États membres de l'Organisation maritime internationale (OMI), une équipe d'audit dépêchée par le secrétaire général de l'OMI, séjourne actuellement au Gabon, sous la direction de Caroline Neuman.

Cette opération de contrôle a pour objectif d'évaluer le niveau de mise en œuvre, par l'administration maritime gabonaise, des instruments pertinents de l'OMI, et de déceler les insuffisances, tant administratives que techniques, dans leur application.

Selon le directeur général de la Marine marchande, Léon Ndong Nteme, la liste des instruments qui seront passés en revue concerne : les conventions de Solas74 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ; Marpol73 pour la prévention de la pollution par les navires ; Colreg portant sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer ; STCW78 sur les normes de formation, de certification et de veille des gens de mer ; Load Lines 66 sur les lignes de charges ainsi que Tonnage69 sur le jaugeage des navires.

Une semaine durant, les experts de l'agence spécialisée du système des Nations unies pour les affaires maritimes vont plancher sur ces différentes conventions, afin de déterminer le niveau d'implication du Gabon en tant qu'État du pavillon, État côtier et du port.

Stéphane Billé

L’Afrique centrale dispose désormais d’une stratégie de développement durable pour sa filière huile de palme

Le secrétariat général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac) en partenariat avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) a réuni les 30 et 31 mars à Yaoundé, une trentaine d’organisations et entreprises de la sous-région qui ont validé un Document de stratégie régionale de développement durable de la filière huile de palme.

L’opportunité d’une telle initiative, a relevé Ludovic Miaro, représentant de WWF, tient au fait que, les Etats de l’Afrique centrale font face à un sérieux problème de déficit (>50%) d’huile de palme et ont recours à l’importation des pays d’Asie du Sud-est pour satisfaire les demandes nationales. Ainsi, le document validé à Yaoundé est une des solutions pour remédier à la situation déficitaire dans la sous-région tout en limitant l’impact écologique de cette filière sur les forêts à haute valeur de conversion, la perte de la biodiversité et les moyens de subsistance des communautés locales. Cette stratégie sera transmise à la Conférence des ministres de la Ceeac en charge de l’Agriculture et des forêts en vue de son adoption au cours de l’année 2017.

A l’endroit des Etats, les participants (Socapalm, CDC, Palmol, BAD, FAO, Olam Gabon, Comifac, etc.) ont recommandé de fournir la liste exhaustive des entreprises et des organisations professionnelles, tant de grands et petits producteurs des filières de rentes en général et celles du palmier à huile en particulier. Mais également d’associer la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (Bdeac) et les banques locales dans le financement de cette filière.

En outre, il a été recommandé à la Ceeac d’étudier la possibilité d’élaborer une stratégie sous-régionale sur le développement de l’éco-agriculture sur toutes les cultures industrielles dans les zones agro-écologiques (coton, karité, cacao, café, thé, etc.) en lien avec la politique agricole commune de la Ceeac. Sans oublier de mobilier les institutions et les outils financiers existants au niveau sous-régional et international, en vue du financement de l’éco-agriculture, en y intégrant la stratégie de la filière huile de palme.

Sylvain Andzongo

Le gouvernement met en garde les commerçants contre la hausse injustifiée des denrées alimentaires

Depuis quelques semaines, sous le prétexte de l’entrée en vigueur de la contribution spéciale de solidarité (CSS), les prix des produits de première nécessité flambent dans les grandes surfaces et autres étals. Pour mettre un terme à cette spéculation, le gouvernement a fait les précisions sur le régime, le prélèvement ainsi que le champ d’application de cette taxe.

«L’argument de la mise en place de la CSS pour justifier des prix anormalement élevés des produits de première nécessité et de consommation courante, ne peut être entièrement retenu. Car, non seulement ces produits en sont exonérés, mais également le niveau de la perception (1%) est marginal si l’on tient compte de la déductibilité de la taxe», souligne Régis Immongault, ministre de l’Economie.

Car, à l’origine, rappelle le gouvernement, la CSS, destinée au financement du fonds des Gabonais économiquement faibles (GEF) administré par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), vise d’une part, à rétablir l’équité fiscale «en répartissant la charge fiscale sur l’ensemble des agents économiques et non plus exclusivement sur les opérateurs du secteur de la téléphonie mobile».

D’autre part, elle consiste à mettre à la disposition de la CNAMGS des ressources additionnelles nécessaires à la prise en charge sociale et sanitaire des Gabonais économiquement faibles.

«La CSS n’est pas la TVA même si son assiette s’assimile à celle de la TVA. Elle n’est pas non plus à intégrer dans la base de détermination de la TVA. En effet, il a été amené de constater dans le commerce général que certains commerçants cumulent la TVA et la CSS et indiquent sur leurs factures le taux de 19%. Cette pratique devra cesser car la loi prescrit clairement de distinguer la TVA de la CSS car en matière de déductibilité le dispositif fiscal n’est pas le même», prévient le ministre de l’Economie. Car, d’après le gouvernement, la CSS n’impacte pas tous les produits, la loi ayant exonéré de cette taxe les biens de première nécessité soumis au régime de blocage et de liberté contrôlée des prix.

Parce que certains opérateurs véreux ont profité de la mise en place de la CSS pour accroître les marges ou faire de la spéculation, Régis Immongault annonce des descentes sur le terrain pour apprécier la réalité des prix, préserver les droits des consommateurs, et prévenir d’éventuelles spéculations sous le prétexte de la mise en place de la CSS.

«Les opérateurs économiques qui auront augmenté les prix de manière illégale seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur», martèle le ministre.

Auxence Mengue