Le Nouveau Gabon

Travaux publics : Bounda Balonzi rassure sur la solidité des ponts d’Isaac et d’Adouma, vieux de 46 ans

Le ministre gabonais des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balonzi, accompagné d’experts de son département et des bureaux d’études et de contrôle, a visité les ponts d’Isaac et d’Adouma à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué le 21 mai dernier. La délégation est allée s’imprégner de l’état de ces deux ouvrages construits en 1976, soit 46 ans.

À la suite de l’inspection desdits ponts, Léon Armel Bounda Balonzi a rassuré les populations et les usagers sur la solidité de ces deux ouvrages. « Sur le plan strictement structurel, il n’y a pas d’inquiétude particulière à se faire. Nous pensons que les structures que nous avons vues tiennent sérieusement et ont encore beaucoup d’années de vie devant elles. Mais, même si l’ouvrage est encore viable, il est important que nous puissions l’entretenir », a indiqué le patron des Travaux publics. La mission a tout de même constaté quelques défauts sur le terrain. Ces défaillances portent sur « certains culées et joints que nous allons remplacer », a promis le ministre.

Parlant du cas spécifique du pont d’Isaac, la délégation a observé des piles décollées. Selon les experts, il s’agit des piles érigées lors de la construction du pont pour les zones dites navigables. Ces piles protègent les piles centrales qui soutiennent l’ouvrage.

Les ponts d’Isaac et d’Adouma sont des ouvrages importants du réseau routier gabonais. Construits par une entreprise hollandaise, ils permettent la liaison entre Libreville et le sud du Gabon.

Brice Gotoa

Grandes distributions : les PME du secteur agroalimentaire veulent plus d’espaces dans les rayons

L’accès à la grande distribution reste l’une des difficultés majeures pour les petites et moyennes entreprises du secteur agricole et agroalimentaire au Gabon. Pour écouler leurs produits, ces producteurs souhaitent que les grandes surfaces leur accordent plus d’espace dans les rayons. Le problème a été abordé à la première édition du Forum agricole de « La Fabrique des champions », organisé par Okoumé Capital, le 20 mai dernier à Libreville.

« La grande distribution nous tend la main, mais avec des exigences de quantité et de volume que nous avons du mal à remplir. Il faudrait quand même que la grande distribution essaie de nous accompagner en nous aidant à entrer sur les marchés. Car, sans l’accès aux consommateurs, nos marques ne risquent pas de vivre très longtemps », regrette Caroline Sitault, fondatrice de la marque d’infusions Ore Tea.

De grandes surfaces librevilloises travaillent déjà avec des PME locales et même des producteurs agricoles pour la promotion des produits locaux. Mais, « le problème réside souvent au niveau de la qualité et la quantité des produits proposés par ces PME. Car, elles ne produisent pas assez, ce qui ne permet pas de fidéliser la clientèle en cas de ruptures de stock. Nous les encourageons à produire en quantité et en qualité afin de satisfaire également notre clientèle », affirme-t-on chez Carrefour.

Cependant, pour relever les défis quantitatif et qualitatif exigés par les grandes distributions, les PME ont besoin de financements selon Brenda Tsiba Djouassa, CEO de Brendi Baby Food. Des financements que les PME du secteur agroalimentaire espèrent obtenir dans le cadre du programme « La Fabrique des champions », d’Okoumé Capital.

Foires mobiles

Pour faciliter la distribution des produits fabriqués au Gabon, le ministre en charge des PME, Yves Fernand Manfoumbi, propose par exemple l’instauration des foires mobiles dans les grandes surfaces, selon une période à définir avec les opérateurs économiques. « Ces foires permettront une meilleure visibilité et un meilleur écoulement des produits fabriqués ou transformés sur place par nos PME, tout en garantissant une sécurité alimentaire et nutritionnelle à nos populations. La tâche n’est donc pas impossible à surmonter », soutient-il. Ce type de foire permettrait donc aux PME même celles qui ne produisent pas en quantité d’avoir accès aux consommateurs.

Mais, en attendant la mise sur pied d’une telle alternative, il faut dire que depuis plusieurs années, le gouvernement gabonais encourage les grandes surfaces présentes dans le pays à soutenir les producteurs locaux. Car, pour les autorités, la présence de ces grandes surfaces dans le pays ne pourra être véritablement utile à l’économie gabonaise que si elle concourt à ce que ces sociétés commerciales investissent dans la mise en place des chaînes de valeur qui mènent de la terre, de l’étable ou de la mer à l’assiette en passant par la transformation locale.

C’est d’ailleurs dans cette logique que le distributeur français Carrefour a annoncé lors de l’inauguration de sa première grande surface commerciale le 5 avril 2022, qu’il va commercialiser près de 700 produits locaux transformés au Gabon dans ses magasins. Ce qui apportera une bouffée d’oxygène aux PME.

Sandrine Gaingne

Lire aussi :

Au Gabon, les PME du secteur agroalimentaire peinent à s’approvisionner en matières premières

Le ministre de l’Intérieur interdit la marche d’Ella Nguema contre la présence de l’armée française au Gabon

Les autorités gabonaises s’opposent à la marche initiée par Gérard Ella Nguema, président du Front patriotique gabonais (FPG), pour exiger le départ de l’armée française au Gabon. Cette manifestation « pacifique » prévue pour ce 24 mai a été interdite par le ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha (photo), dans une correspondance datée du 10 mai et adressée à ce responsable politique de l'opposition.

« Il me plaît de vous rappeler que le Gabon, pays souverain, a ratifié un certain nombre d’accords avec la France, notamment les accords de coopération et de défense. Toute chose dont vous ne saurez-vous arroger la latitude de dénoncer dans le but de mettre à mal les excellents rapports qu’entretient notre pays avec la France », a écrit Lambert Noël Matha.

Le Front patriotique gabonais a dit avoir pris acte de ce refus qu’il qualifie « d’injuste et de disproportionné ». Le parti d’opposition a promis de saisir dès ce mardi, le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle dans le but « d’engager la responsabilité du gouvernement pour faute grave sur le fondement l’article 1er alinéa 21 qui dit que chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et de respecter la constitution, les lois et règlements du la République ».

Cette marche qui était prévue sur l’itinéraire carrefour Camp de Gaulle, entrée Alibandeng, à Libreville avait également pour but d’exiger la fermeture du Camp de Gaulle.

SG

Lire aussi :

L’opposant Elle Nguema annonce une marche contre la présence de l’armée française au Gabon

Eau potable : des données de l’impact du changement climatique sur l’usine de Ntoum

Le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain Claude Bilie-By-Nze a reçu ce 23 mai 2022 à Libreville, le rapport sur l’étude de la disponibilité et l’exploitation de l’eau brute à l’usine de Ntoum face au changement climatique. Les résultats de cette étude contiennent des orientations stratégiques pour accompagner le gouvernement gabonais dans l’amélioration de l’offre en eau potable dans le Grand-Libreville et ses environs.

« Il s’agit d’évaluer les impacts du changement climatique sur le bassin versant de la Nzémé, périmètre exclusif, le captage de l’eau brute à destination du complexe des usines de traitement d’eau potable localisée dans la commune de Ntoum avec un ensemble de production estimé à 240 000 m3 d’eau jour alimentant en eau potable la zone du Grand Libreville. C’est donc un outil de taille pour nous de comprendre les problématiques qu’il nous faut rencontrer et les défis à relever afin d’améliorer l’accès des populations gabonaises et principalement celles de Libreville à l’eau potable », a déclaré Alain-Claude Bilie-By-Nze

Selon le membre du gouvernement, les effets liés aux changements climatiques sont de plus en plus perceptibles au Gabon depuis quelques années. Ils se manifestent notamment par une saison sèche plus rude, entraînant une diminution drastique de la disponibilité en eau dans les sites de prélèvement et une saison de pluies plus abondante se traduisant par des inondations qui, elles, augmentent la vulnérabilité du système de production au moment des débits extrêmes. « Cette situation fragilise davantage les installations vieillissantes de l’usine de production de Ntoum, qui peine à satisfaire la consommation sans cesse croissante du Grand-Libreville », a indiqué le ministre de l’Énergie.

Cette étude lancée en 2019 a été réalisée avec le concours financier de la République de Corée du Sud. L’objectif est de couvrir les besoins en eau de la métropole gabonaise 7 j/7 et 24 h/24. « Je souhaite que la Corée et le Gabon continuent de travailler en étroite collaboration sur les questions liées aux changements climatiques », a déclaré Ryu Chang Soo, l’ambassadeur de la Corée du Sud au Gabon.

Les résultats permettront de développer une stratégie d’adaptation pour le maintien et l’amélioration de la sécurité d’eau, et renforcer les capacités sur l’utilisation des tests de stress climatique.

Brice Gotoa

Après Libreville, le Centre de dispensation du médicament annonce la réouverture de son réseau national

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) annonce l’extension du Centre de dispensation du médicament (CDM) sur l’ensemble du territoire qui a réouvert à Libreville depuis janvier 2022.

« À court terme, un programme de réouverture se poursuivra dans les localités de Gamba, Tchibanga, Lastourville et Koula-Moutou, avec l’ambition de couvrir tout le territoire national », renseigne la CNSS. Elle ajoute que, jadis focalisée dans la fourniture de médicaments aux seuls assurés CNSS, cette pharmacie a aujourd’hui élargi son champ d’action à tous les Gabonais détenteurs d’une ordonnance Cnamgs (Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale) et ayant fait l’objet d’une consultation au Centre d’action sanitaire et sociale Gisèle Ayoune (CASS-GA).

Aussi, pour être plus proches des populations, les structures pharmaceutiques du réseau du CDM, visent désormais à moyen terme l’élargissement de leurs prestations aux personnes bénéficiaires des assurances privées. La réouverture annoncée de ce Centre sur l’ensemble du territoire s’inscrit dans le cadre de la stratégie de rapprochement des services et prestations de la CNSS aux usagers de l’intérieur du pays. Ce centre et ses extensions ont connu un arrêt d’activités en 2019 à cause des difficultés d’approvisionnements en médicaments et du manque de ressources financières.

S.A.

Lire aussi:

CNSS : réouverture du Centre de dispensation du médicament d’Oyem, après 3 ans de fermeture

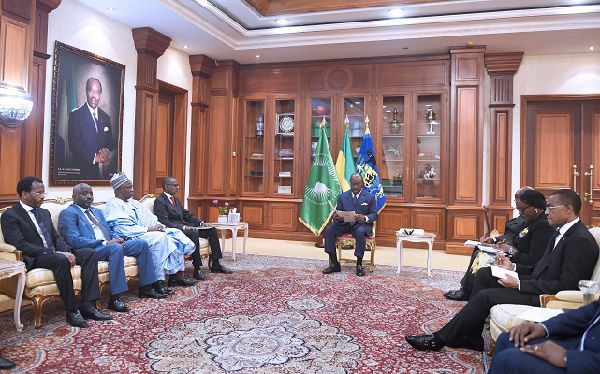

Élection présidentielle au Tchad : Ndjamena consulte Libreville sur les questions sécuritaires

La présidentielle prochaine au Tchad a été au menu d’une audience accordée le 23 mai à Libreville par le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, à une délégation tchadienne conduite par Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.

« Au cours de cet entretien, le chef de l’État et l’envoyé spécial de son homologue du Tchad ont évoqué la situation politique et sécuritaire au Tchad, dans la perspective de l’élection présidentielle prévue dans dix-huit mois », renseigne la présidence de la République du Gabon. Elle ajoute, sans donner de détails, que le ministre tchadien des Finances était porteur d’un message écrit de Mahamat Idriss Deby, président du conseil militaire de transition, président de la République du Tchad.

La source indique que l’émissaire tchadien a saisi cette occasion pour féliciter le président de la République pour l’élection du Gabon en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la période 2022-2023. Ce qui laisse penser que la consultation d’Ali Bongo par Ndjamena, a trait, d’une manière ou d’une autre avec sa qualité de membre non permanent au conseil de sécurité de l’ONU. Une position qui pourrait être utile au Tchad dont l’un des défis futurs est l’organisation d’une élection présidentielle sécurisée à fin 2023.

En effet, depuis le décès de l’ex-président du Tchad, Idriss Deby le 20 avril 2021, le pays attend d’organiser des élections politiques dont l’issue devrait mettre fin au conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Deby. C’est l’un des fils du défunt chef de l’État tchadien.

S.A.

Total Gabon suspend ses activités de réception et d’export de pétrole après l’incident du Cap Lopez

Suite de l’incident survenu le 28 avril sur les installations du terminal pétrolier de Cap Lopez opéré par Perenco, TotalEnergies EP Gabon a suspendu ses opérations de réception et d'exportation de pétrole brut au Gabon, a annoncé l’entreprise pétrolière dans un communiqué publié le 10 mai 2022.

L’entreprise pétrolière affirme avoir suspendu ses activités depuis le 28 avril 2022 et travaille actuellement à la reprise. « TotalEnergies EP Gabon reste mobilisée et étudie les options possibles pour permettre une reprise de la production dans les meilleurs délais », indique le communiqué de l’entreprise.

Rappelons que le 28 avril dernier, une fuite d’hydrocarbures a été détectée sur un bac de stockage du terminal du Cap Lopez. Un incident qui a conduit à la suspension des activités de réception et d'exportation de Perenco. La société pétrolière Maurel & Prom avait également réduit sa production sur le permis d’Ezanga au Gabon de près de 80 % suite à l’incident.

SG

Lire aussi :

Perenco s’explique après l’incident survenu au terminal pétrolier au Cap Lopez

L’aéroport de Libreville veut se doter d’une politique durable de réduction de ses émissions de CO2

L’aéroport de Libreville (ADL) annonce qu’elle va mettre en place un comité carbone. Objectif : instaurer une politique durable de réduction de ses émissions de CO2. Ce comité, apprend-on, aura également pour mission de préserver et consolider les acquis de cet aéroport qui, depuis 2015, participe au programme de réduction des émissions des gaz à effet de serre dénommé Airport Carbon Accreditation (ACA) mis en place par l’ACI (Airport Council International).

Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ADL indique qu’il a récemment réalisé un audit énergétique de ses installations dans l’optique de déterminer les équipements et installations énergivores ainsi que les plages horaires de fortes consommations énergétiques. Cela a permis de mettre en place des actions de réduction des consommations.

À titre d’illustration, la place aéroportuaire de Libreville a procédé à la mise en arrêt d’un groupe froid après 18 h ; l’installation d’équipements de faible consommation énergétique lors des travaux de réfection des bâtiments (luminaires Led, climatisation basse consommation…) ; au suivi mensuel des consommations en électricité et carburant…

« Tout comme les autres secteurs d’activité, les aéroports doivent contribuer aux objectifs mondiaux de réduction des émissions des gaz à effet de serre. C’est ainsi que ADL a décidé d’intégrer le programme ACA en s’engageant à réduire ses émissions de CO2 », déclare l’aéroport de Libreville. En réduisant ses émissions, la place portuaire fait aussi des économies en matière de dépenses dans le secteur de l’énergie.

S.A.

L’entreprise française Matière négocie un marché de construction de ponts métalliques au Gabon

L’entreprise française Matière lorgne un marché de construction de ponts métalliques au Gabon. En effet, selon des informations publiées par le ministre gabonais des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balonzi, une délégation de ladite entreprise, conduite par son président-directeur général (PDG), Philippe Matière, s’est rendue récemment à Libreville pour échanger avec lui.

« Leader dans le monde avec 15 000 ouvrages métalliques à son actif, Matière se propose de construire deux flyovers [sortes d’échangeurs] à Libreville et 7 ponts métalliques de grande portée dans le pays », déclare le membre du gouvernement. Il n’indique cependant pas où ces ponts pourraient être construits. En outre, il n’y a pas d’information sur l’horizon du lancement de ces deux marchés de construction d’ouvrage routier. Le coût probable n’est pas encore connu. Le mode de financement lui-même n’est pas encore dévoilé.

Matière est ainsi en négociation avec les autorités gabonaises au même moment où l’entreprise autrichienne Waagner-biro négocie de son côté la construction d’une cinquantaine de ponts dans le pays. Le ministre en charge des Travaux publics a à cet effet reçu le 18 mai à Libreville, une délégation de cette entreprise qui « se propose de financer le remplacement d’une cinquantaine de ponts en bois par des ponts métalliques ».

S.A.

Enfants apatrides : plus de 7 000 actes de naissance à distribuer dans l’Estuaire

La campagne de distribution des actes de naissance et enrôlement à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) dans la province de l’Estuaire a débuté ce 23 mai 2022. Selon un communiqué de la direction générale de la protection sociale, ce sont au total 7 018 dossiers d'enfants apatrides qui seront remis aux bénéficiaires du 23 mai au 22 juillet 2022 dans les différentes mairies.

Pour ce premier jour jusqu’au 25 mai, 567 dossiers vont être distribués dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. La caravane se poursuivra du 30 mai au 4 juin dans le 2e arrondissement de Libreville avec 957 dossiers. Du 13 au 17 juin 2022, 1 698 dossiers seront distribués dans le 3e arrondissement de Libreville. Dans le 4e arrondissement de Libreville, 231 dossiers seront distribués aux enfants apatrides du 26 au 27 mai 2022. 945 dossiers pour le 5e arrondissement de Libreville du 20 au 24 juin 2022. Enfin, pour ce qui est de la commune de Libreville, 510 dossiers seront distribués du 27 juin au 1er juillet 2022 dans le 6e arrondissement.

Cette caravane de distribution se poursuivra dans la commune d’Akanda, principalement à l’hôtel de ville, 443 dossiers vont être distribués du 6 au 8 juillet 2022. Ensuite dans la commune de Ntoum du 11 au 15 juillet 2022 avec 749 dossiers. Elle s’achèvera à l’hôtel de ville de Kango du 18 au 22 juillet 2022 pour 670 dossiers à distribuer.

Cette opération est l’aboutissement du programme conjoint « citoyenneté et protection sociale », lancé par le ministère chargé des Affaires sociales avec l’appui de l’Organisation des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Les enfants apatrides selon les autorités gabonaises sont ceux qui ont un statut non conforme aux droits de l’enfant, parce qu’ils n’apparaissent dans aucun document officiel. Ainsi, ils sont dépourvus de nationalité et sont victimes de nombreuses discriminations telles que le refus d’accès aux soins, à l’éducation ou encore aux services de protection de l’enfant.

Selon les autorités gabonaises, en recevant leurs actes de naissance, ces enfants sont désormais des citoyens à part entière. C’est un peu plus de 18 000 enfants à travers le pays qui en sont bénéficiaires, au grand bonheur et satisfaction des parents, apprend-on. Comme ceux de Libreville, les différents bénéficiaires seront automatiquement enrôlés à la Cnamgs.

Brice Gotoa