Le Nouveau Gabon

Le sabotage de la voie ferrée à l’origine d’un accident de train au Gabon (Setrag)

Le déraillement du train marchandise survenu au PK 140 +800 vers Ndjolé le 12 novembre dernier, été occasionné par un sabotage de la voie ferrée, a affirmé Christian Magni, Directeur général de la Société d’exploitation du transgabonais (Setrag). C’était le 15 novembre dernier à l’issue d’une réunion de crise présidée par le ministre des Transports, Brice Constant Paillat, en présence de l’autorité des régulations des transports ferroviaires (ARTF).

D’après le DG de la Setrag, l’acte de sabotage ne fait aucun doute car, « il n’y a aucune raison que des traverses bois se retrouvent sur la voie ferrée, surtout qu’il y avait trois traverses déposées à l’intervalle de 700 mètres », explique-t-il.

Une enquête a de ce fait été ouverte et « se poursuit pour faire toute la lumière sur les conditions de survenance de celui-ci. Il devient récurrent de constater que des personnes très mal intentionnées posent sur la vie ferrée des traverses en bois ceci, naturellement, dans l’intention d’occasionner des déraillements, notamment des trains voyageurs », a déploré le ministre des Transports. Le membre du gouvernement a par ailleurs appelé la Setrag à plus de vigilance.

Pour sa part, la Setrag dit être à pied d’œuvre pour éviter de tels actes de vandalisme à l’avenir. « Du côté de Setrag nous allons engager très rapidement le retrait de ces traverses qui posent problème. Il va falloir trouver, très rapidement et nous y travaillons déjà, des filières de valorisation de ces traverses-là de façon à ne pas les conserver longtemps le long de la voie ferrée », a affirmé Christian Magni.

En attendant, la Setrag a décidé de porter plainte contre x pour sabotage. Selon le diagnostic posé par l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF) en 2020, la principale cause des accidents de la voie ferrée est liée à l’état défectueux de la ligne ferroviaire Owendo-Franceville (648 kilomètres). À en croire l’ARTF, le Transgabonais compte 35 défauts dont 33 présentent des risques de déraillement et 2 des risques de dégradations. Selon la Setrag, il faut un montant de 126 milliards de FCFA pour corriger toutes ces anomalies sur le chemin de fer gabonais, vieux de 40 ans.

S.G.

Journées portes ouvertes : les industries de la ZES de Nkok se dévoilent aux populations

Les autorités gabonaises organisent jusqu’au 21 novembre 2021 dans la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, des journées portes ouvertes afin de permettre aux populations de découvrir et palper le « made in Gabon ». Le lancement officiel de cette semaine de découverte des différentes industries de la ZES a eu lieu le 15 novembre par le ministre de la Promotion des Investissements, Carmen Ndaot

« Ces journées portes ouvertes qui s’inscrivent dans le cadre de la promotion de la ZES de Nkok, visent à rapprocher la population nationale de ce symbole et moteur de la diversification de notre économie, l’un des plus grands projets économiques de l’Histoire de notre pays, une plateforme de compétitivité industrielle dont le rayonnement à l’international confirme tous les jours la pertinence de la vision de développement durable du président de la République, Ali Bongo Ondimba », a déclaré Carmen Ndaot.

Selon le membre du gouvernement, plus de 10 ans après son inauguration, la zone multisectorielle de Nkok fait la fierté du Gabon. « Avec ses 85 industries installées et ses 2 milliards de dollars d’investissements directs étrangers cumulés depuis sa création, elle se positionne comme le premier parc industriel en Afrique centrale contribuant ainsi à hisser le Gabon aux rangs de premier producteur de feuilles de placage en Afrique et deuxième dans le monde », a-t-elle justifié.

C’est en 2009 qu’Ali Bongo Ondimba a pris la décision d’interdire l’exportation de grumes afin de valoriser la transformation locale de la filière bois et augmenter ainsi sa contribution à la croissance économique.

Ces journées portes ouvertes donnent l’opportunité aux opérateurs évoluant dans les secteurs de la transformation du bois, du recyclage du plastique, de la fabrication des produits pharmaceutiques ou encore de la métallurgie de promouvoir leurs activités et leurs produits auprès du public.

Le ministre de la Promotion des investissements a invité le public à faire le déplacement en grand nombre pour découvrir et toucher du doigt le dynamisme de cette espace économique d’exception afin de prendre conscience des efforts réalisés par les plus hautes autorités pour transformer et moderniser le Gabon.

En rappel, la ZES de Nkok a obtenu de nombreuses récompenses notamment le prestigieux Prix FDI de la meilleure zone économique dans le monde dans la catégorie « Produits du bois » en 2020 ainsi que la certification ISO 14064-1 : 2006 cette année pour avoir atteint la neutralité carbone, une première sur le continent africain.

Brice Gotoa

Transgabonaise : le Gabon obtient un prêt supplémentaire de 65 milliards de FCFA auprès de la BDEAC

Le président de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC), Fortunato-Ofa Mbo Nchama et le directeur général de la Société autoroutière du Gabon (SAG), Sélim Bejaoui ont signé le 16 novembre 2021 une convention de financement supplémentaire pour la construction de la Transgabonaise.

Ce prêt d’une valeur de 65 milliards de FCFA sollicités par le Gabon, s’ajoute aux 45 milliards de FCFA précédemment octroyés par la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (BICIG). Une enveloppe qui permettra d’accélérer les travaux en réalisant des études techniques environnementales et économiques sur l’ensemble du tracé entre Libreville et Franceville. « Nous sommes actuellement en phase de développement de ce projet. Nous avons entamé un premier tronçon entre le PK 24 et le Pk 105, réalisé par un constructeur actuellement, et qui est en train d’accélérer cette phase de travaux. Nous sommes très heureux aujourd’hui de pouvoir boucler notre période de développement avec l’aide de la BDEAC », a déclaré Sélim Bejaoui.

C’est en octobre dernier que le Premier ministre gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda a sollicité de l’institution financière de participer au financement du projet de la Transgabonaise. « Nous sommes là pour accompagner l’Etat dans la mise en place de leur plan de développement. On n’a pas hésité à mettre notre avis favorable au financement de ce projet et nous croyons que le gouvernement et la population gabonaise seront heureux et ravis de voir la route Transgabonaise être construite », a indiqué Fortunato-Ofa Mbo Nchama

Le chantier de la Transgabonaise a officiellement démarré le 25 septembre 2020 avec la construction en cours d’un premier tronçon de 81 km. Cette route reliant Libreville et Franceville sur 780 kilomètres est financée à hauteur de 600 milliards de FCFA par la SAG, filiale de Meridiam et d’Arise. Selon les autorités gabonaises, ce chantier devrait être livré en 2023.

Ce projet qui s’inscrit dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT) permettra la création d’emplois, la réduction de temps de trajet, la connexion des régions rurales et le développement commercial et touristique du Gabon.

Brice Gotoa

Lire aussi:

Transgabonaise: le Gabon sollicite la BDEAC pour un nouveau financement de 65 milliards de FCFA

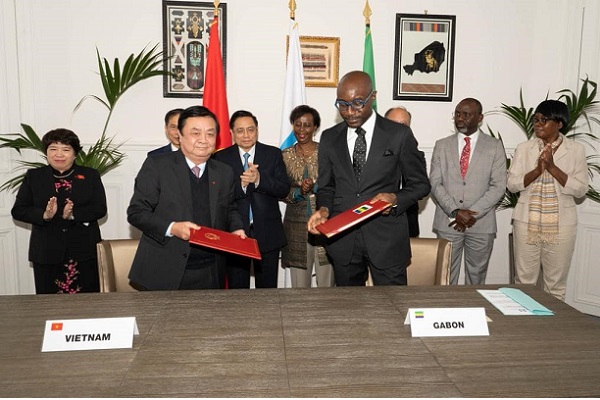

Le Gabon veut ouvrir la filière café aux investisseurs vietnamiens

On en sait un peu plus sur la lettre d’intention signée le 05 novembre dernier au siège de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) à Paris, entre le Vietnam et le Gabon, respectivement représentés par leurs ministres de l'Agriculture. Selon des détails communiqués par la Direction générale des Caisses de stabilisation et de péréquation (Caistab), cette signature matérialise le début d'une collaboration entre les deux Etats à travers une coopération technique, scientifique et commerciale pour relancer la filière café au Gabon.

« De manière concertée, il a été élaboré un projet pilote porté par la Caistab, l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar (Acram) et l'OIF dénommé : « Projet de coopération décentralisée de la francophonie : renforcement des capacités de la chaîne de valeur du café au Gabon ». Il vise l'acquisition d'un matériel végétal performant, le renforcement de capacité des structures techniques et de recherche et l’ouverture aux investisseurs vietnamiens pour s’inscrire dans une filière café porteuse et durable », apprend-on.

La Caistab précise que, les principaux enjeux pour le secteur caféier gabonais dans le cadre de ce projet, sont entre autres : la création d’une station de recherche spécialisée pour l’amélioration variétale du café (avec une portée sous-régionale) ; l’introduction de nouveaux types de vergers respectueux de l’environnement (agroforesterie) ; l’accessibilité aux plants de café à haut rendement pour les producteurs ; le renforcement des capacités dans les technologies innovantes ; la maîtrise de la transformation locale du café ; la création de nouveaux emplois ; l’ouverture de la filière aux investisseurs vietnamiens.

Aussi, grâce aux partenaires vietnamiens, il est prévu l’installation de nouveaux opérateurs privés ; l’amélioration significative de la production nationale ; l’amélioration des revenus des producteurs ; l’amélioration de la contribution du café au PIB national. Ainsi, la coopération Gabon/Vietnam a un objectif commun, celui d'améliorer la durabilité de la filière café et le bien-être des petits et des moyens producteurs.

A travers le Plan d'accélération de la transformation (PAT), la direction générale des Caistab, sous la tutelle du ministère de l’Economie et de la Relance, et celui de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation a entrepris de relancer la filière café au Gabon. C’est dans ce contexte, apprend-on, qu'elle a sollicité l’Acram, afin que celle-ci, dans le cadre de sa collaboration avec l'OIF, appuie les efforts de la Caistab. Après plusieurs séances de travail avec l’OIF, le partenaire idéal identifié a été le Vietnam, deuxième producteur mondial de café et premier producteur de Robusta.

Selon nos informations, ce projet soutenu par l’OIF auprès du Vietnam est déjà au centre des attentions de la prochaine « Mission économique et commerciale de la Secrétaire générale de l’OIF » en Asie Pacifique qui se tiendra en mars 2022. Il sera acté par la signature d’un mémorandum d’entente entre le Vietnam et le Gabon à cette période-là.

Selon les données officielles, le Gabon a produit 53 tonnes de café en 2020 contre 109 tonnes en 2019 en raison des mesures sanitaires restrictives pour lutter contre le Covid-19. Le pays vise une production de 3 000 tonnes dans cinq ans. Cela lui permettrait de réintégrer le top 20 des pays producteurs de café en Afrique dominés par l’Ethiopie, l’Ouganda et la Côte d’ivoire.

Sylvain Andzongo

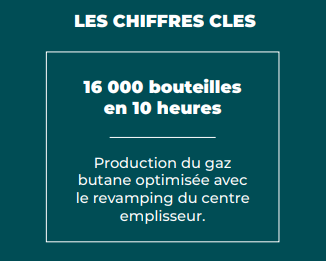

Gaz butane : le Gabon accroît sa production journalière de 15%, grâce aux nouvelles capacités de la SGEPP

Selon les services du Plan d’accélération de la transformation (PAT), la production du gaz butane au Gabon a augmenté de 15% depuis le renforcement de la capacité de stockage de la Société gabonaise d’entreposage de produits pétroliers (SGEPP). « La remise en service de la sphère GPL de 2 000 m3 au terme des travaux de requalification et le revamping du centre emplisseur GPL depuis août 2021 ont permis de porter l’autonomie à 8 jours, jusqu’au 31 mai 2022, contre 5 jours, et d’accroître la production journalière de gaz butane qui passe de 130 tonnes (soit 10 400 bouteilles) en 12 heures à plus de 200 tonnes (soit 16 000 bouteilles) en 10 heures », informe une note des services du PAT.

Toutefois, cette embellie ne comble pas la demande locale en gaz butane, sans cesse croissante. D’après les services du PAT, la construction du Centre emplisseur de Moanda actuellement en cours permettra de renforcer l’offre gabonaise en gaz domestique. « L’acquisition du mini-centre emplisseur à Moanda favorisera l’absorption du déficit de 4800 tonnes de gaz butane par an des provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo, soit environ 1300 bouteilles par jour. Ainsi, ce dispositif qui sera fonctionnel avant la fin du premier semestre 2022 aura un fort impact social auprès des ménages et des industriels des provinces concernées », explique le PAT.

La construction et la mise en service de l’usine de production du gaz domestique de Batanga, dans la province de l’Ogooué-Maritime, permettra ainsi de renflouer davantage l’offre gabonaise. Le projet porté par Perenco table en effet sur une capacité supplémentaire de 10 000 tonnes de gaz butane par an. Ce qui contribuera à réduire les importations de gaz butane au Gabon.

Malgré son potentiel gazier, le Gabon importe environ 90 % du gaz butane consommé dans les ménages. Une tendance que le pays veut inverser d’ici 2023 comme le prévoit le Plan d’accélération de la transformation de l’économie gabonaise.

S.G.

Lire aussi:

Exploitation du gaz torché : Perenco et l’Etat du Gabon signent de nouveaux avenants

Flou autour du démarrage des travaux d’aménagement des barrages de Ngoulmendjim et de Dibwangui

Annoncé pour 2021, le démarrage des travaux d’aménagement électrique des barrages de Ngoulmendjim (73 MW) et de Dibwangui (15 MW) n’est toujours pas effectif. A un mois de la fin d’année, rien ne filtre sur la date probable du début des travaux, ni sur les raisons à l’origine du retard qu’accuse ces projets. « Des communications seront faites sur ces projets dans les prochains jours », indique une source au Fonds Gabonais d’investissements stratégiques (FGIS). Une version communiquée également au ministère chargé de l’Energie.

Pourtant, le gouvernement en conseil des ministres en 2020, avait déjà donné son approbation pour la régularisation du processus permettant le démarrage des travaux de ces barrages co-développés par le Fonds Gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) et le groupe Eranove.

Depuis octobre 2016, ces deux entités ont signé deux conventions de concession pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation de ces infrastructures hydroélectriques. « La durabilité du projet de la centrale hydroélectrique de Dibwangui a été certifiée. Le projet respecte les bonnes pratiques internationales en matière de conception et planification durables », lit-on dans le Tableau de bord de l’économie.

Dans un contexte marqué par la récurrence des délestages, ces deux projets sont particulièrement attendus par les populations. Le projet de centrale hydroélectrique à Ngoulmendjim, localité située à 125 km de Libreville sur le fleuve Komo, devrait générer 73 mégawatts (MW), avec une productivité annuelle estimée à 500 gigawatt-heures (GWH). Et celui de Dibwangui qui sera construit sur la rivière Louétsi à 152 km de Mouila générera à plein régime, 15 MW, soit 90 Gwh chaque année, selon les autorités gabonaises.

A côté de ces deux barrages, le barrage hydroélectrique Kinguélé Aval (35 MW), également attendu, connait quelques avancées ces derniers mois. Avec notamment, la signature d’un contrat clé en main par Asonha Energie, société de projet détenue par le Fonds Gabonais d’Investissements stratégiques (FGIS), et le Fonds Meridiam. Le contrat prévoit une concession d’une durée de 30 ans et nécessitera quatre années de travaux pour un coût de 86 milliards de FCFA. Le projet apportera environ 205 GWH par an, soit 13% de la consommation actuelle de l’agglomération de Libreville. Cette infrastructure permettra à la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG) d’optimiser la production et la fourniture d’énergie dans la région, apprend-on.

A travers ces différents projets, le Gabon envisage d’atteindre une production d’électricité supérieure à 2800 GWh et celle de l’eau à 140 millions de m3 à l’horizon 2022.

Sandrine Gaingne

Lire aussi:

Energie : la construction des barrages de Dibwangui et de Ngoulmendjim démarre en 2019

Pétrole : Perenco annonce des investissements dès 2022 pour moderniser le terminal du Cap Lopez

Après la reprise chez Total Gabon des actifs du terminal pétrolier construit au Cap Lopez, le pétrolier Perenco Oil & Gas Gabon prévoit pour 2022 d’y consentir de nouveaux investissements afin de le développer davantage. « Au niveau du Cap Lopez, on va créer de fantastiques synergies pour l’Etat du Gabon et Perenco avec de nombreux investissements qui vont être réalisés dès 2022, pour moderniser ce terminal et mutualiser l’activité de stockage et d’export du brut au Gabon », a déclaré Adrien Broche (photo), directeur général de Perenco Gabon. C’était lors de la signature de l’avenant finalisant la cession des actifs de ce terminal à Perenco par Total.

Ces investissements dont la valeur n’a pas été donnée permettront de mieux rentabiliser ce terminal. C’est d’ailleurs pour cette raison que Total a consenti à céder ce terminal à Perenco. « C’est une opération qui est essentiellement industrielle parce qu’elle permet de regrouper des volumes d’un opérateur qui est le plus important au Gabon. Ce regroupement de volumes donne une capacité opérationnelle qui permet d’améliorer très significativement les revenus du terminal qui seront ensuite réinvestis dans sa modernisation et dans sa pérennisation. Donc, il était légitime que l’opérateur qui apporte plus de volume à ce terminal du Cap Lopez l’opère », a expliqué Stéphane Bassene, directeur général de Total Gabon.

Le terminal du Cap Lopez a été construit et inauguré par Total en 1957 dans le but de réceptionner, stocker et évacuer les productions de pétrole opérées et non opérées. Ces dernières années, ces installations ont permis d'évacuer près de 70% de la production totale du Gabon, apprend-on. Sa capacité de stockage est aujourd'hui de 640 000 m3.

Ce terminal a été cédé à Perenco pour un montant compris entre 290 et 350 millions de dollars.

S.G

Décès d’Armèle Judith Mbourou Etomba, DG du Centre national d’hémodialyse du Gabon

Le directeur général (DG) du Centre national d’hémodialyse du Gabon, Armèle Judith Mbourou Etomba, est décédée, selon un communiqué publié le 15 novembre par le Centre hospitalier universitaire de Libreville (Chul).

« Profondément attristés par le décès, à l’aube de ce lundi 15 novembre 2021, du Dr Armèle Judith Mbourou Etomba, directeur général du Centre national d’hémodialyse, le président du conseil d’administration, le directeur général et l’ensemble des personnels du Chul présentent à la famille de la néphrologie gabonaise, aux parents et proches de la disparue leurs sincères condoléances. Ils partagent avec eux cette affligeante peine et les assurent de toute leur compassion à la suite de cette pénible épreuve », peut-on lire dans le document.

Jusqu’en 2011, Armèle Judith Mbourou Etomba figurait dans le tableau de l’ordre de médecins au Gabon comme médecin généraliste. Plus tard, elle s’est spécialisée comme néphrologue avant d’être nommée quelques années plus tard DG du Centre national d’hémodialyse du Chul. Cette structure assure la fonction rénale des patients dont les reins sont défectueux.

S.A.

Paulette Missambo : la femme qui veut faire de l’Union nationale, un parti de progrès et modernité

Faire de l’Union nationale un parti de progrès et de modernité, implanté sur l’ensemble du territoire national, capable de prendre part à toutes les élections à venir et s’imposer comme le porteur de l’alternance politique au Gabon. Tel est l’objectif que s’est fixé Paulette Missambo (photo), nouvelle présidente de l’Union nationale.

Élue le 13 novembre dernier avec 50,83% contre 49,17% pour son adversaire Paul-Marie Gondjout, Paulette Missambo devient la première femme présidente d’un parti politique au terme d’une élection ouverte à l’issue de laquelle le perdant a félicité la gagnante, une première au Gabon. « Je suis heureuse de cette victoire collective. Et je remercie l’équipe de Paul-Marie Gondjout, qui a su jouer le jeu de la démocratie. Nous travaillerons tous ensemble pour un Gabon pour tous », a-t-elle réagi.

L’UN est à ce jour le seul parti à avoir choisi son président par un vote des militants. Pour l’instant, l’on ne sait pas si la nouvelle présidente sera investie pour les élections présidentielles de 2023. En tout cas, son entourage espère qu’elle briguera le fauteuil présidentiel.

Originaire du département de Mulundu dans la province Sud de l’Ogooué-Lolo, Paulette Missambo est titulaire d’un baccalauréat série D et diplômée de lettres. Son élection à la tête du parti est aussi la récompense de son militantisme assumé depuis plus d’une décennie. Elle est désormais appelée à conduire aux destinées de cette formation politique pour une durée de quatre ans en remplacement Zacharie Myboto.

C’est en juin 2009, à la mort d’Omar Bongo Ondimba, qu’elle quitte le Parti démocratique gabonais (PDG) pour l’opposition. En 2010, celle qui a été ministre de l’Éducation nationale et de la Santé et député sous l’ancien régime intègre l’UN, le plus grand parti d’opposition créé au lendemain de la présidentielle anticipée de 2009. Directrice adjointe de campagne du candidat de Jean Ping lors de la présidentielle d’août 2016, elle a ensuite présidé le dialogue national pour l’alternance organisé à son initiative.

Brice Gotoa

De retour au pays, Ali Bongo s’enquiert de la situation tendue au sein des régies financières et de l’éducation nationale

De retour à Libreville le weekend dernier, après un séjour de trois semaines à l’étranger, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce 15 novembre en audience le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda. « Nous avons fait le point de l’actualité nationale de notre pays. Il fallait qu’il (le président de la République) soit informé de tous les aspects économiques et sociaux, notamment des tensions qui existent au niveau de l’éducation nationale et des régies financières », a affirmé le Premier ministre au sortir de l’audience.

En effet, depuis plusieurs semaines, on en enregistre des mouvements d’humeur au sein de ces deux corps de métier. Dans les établissements scolaires, des grèves ont débuté depuis la rentrée scolaire 2021-2022 au Gabon. Les leaders syndicaux revendiquent le recrutement de nouveaux enseignants dans la fonction publique, les avancements et les reclassements qui ont été suspendus depuis quelques années, ainsi que le paiement des rappels de soldes… Pour inciter les enseignants grévistes à rejoindre les salles de classe, le gouvernement a décidé, il y a quelques jours, d’instaurer le paiement par bon de caisse dès ce mois de novembre. Une solution qui n’est pas appréciée par les leaders syndicaux, qui se disent déterminés à poursuivre leur mouvement de grève jusqu’à la satisfaction totale de toutes leurs revendications.

La Fédération des collecteurs des régies financières (Fecorefi) qui revendique le versement de l’Intéressement spécifique (IS) et la Prime à la performance budgétaire (PPB), établis par deux décrets signés par le président de la République en décembre 2020, menace de durcir le ton si rien n’est fait par les autorités. Pour cela, la Fecorefi a donné huit jours depuis le 12 novembre dernier au gouvernement pour régler ces problèmes. Faute de quoi, les administrations réunissant les Douanes, Impôts, Hydrocarbures et le Trésor public entreront en grève illimitée dès le 24 novembre prochain.

Le chef de l’État et Premier ministre ont également échangé sur le programme avec le Fonds monétaire international conclu en juillet dernier, ainsi que la situation sanitaire et de certains travaux d’infrastructures routières et énergétiques. Pour l’instant, on ignore comment le gouvernement compte résoudre ces problèmes.

SG