Le Nouveau Gabon

Discours du 31 décembre 2020 : Les vœux du président Ali Bongo aux Gabonais pour 2021

Mes très chers compatriotes,

L’ année 2020 s’achève. Elle aura été une année particulièrement difficile. Eprouvante. Une pandémie a frappé notre monde. Le Gabon, à l’instar d’autres pays n’a pas été épargné.

Nous avons eu notre cohorte de malheurs. Des personnes, qui nous sont chères, ont été hospitalisées. D’autres hélas nous ont quittés à jamais.

Mais le Gabon a su faire face. Nous avons su faire face. L’ensemble des autorités gabonaises a fait preuve du sens de la décision. Et vous, Vous mes chers concitoyens, de courage, de responsabilité et surtout d’esprit de solidarité. C’est pourquoi, je souhaitais vous en féliciter et vous en remercier, toutes et tous. Grâce à votre mobilisation, à vos efforts et je le dis, vos sacrifices, nous avons, collectivement, surmonté cette épreuve.

Certes, l’épidémie de la Covid-19 n’est toujours pas derrière nous. Mais, à ce jour, elle est sous contrôle. Vos efforts, nos efforts, mes chers compatriotes, sont reconnus bien au-delà de nos frontières. Vous pouvez en être fiers car, je le redis, ce résultat, c’est aussi à vous qu’on le doit.

Mes chers compatriotes,

Cette fin d’année, comme toutes les fins d’années, est un moment privilégié. Elle est l’occasion de nous retrouver dans la chaleur familiale. De prendre le temps pour celles et ceux que nous aimons.

Je sais que la tentation est grande d’enlacer les uns, d ’embrasser les autres. Mais, je voudrais vous le répéter, gardez toujours à l’esprit que l’épidémie n’a pas disparu et qu’elle sera encore là pendant un certain temps

La plus grande preuve d’amour que nous pouvons avoir envers nos proches, en particulier nos ainés, c’est de respecter les gestes barrières. Ces gestes qui sauvent des vies. La vie de ceux qui nous sont chers, la vie de ceux que nous aimons et que nous ne souhaitons pas voir partir.

En cette période particulière, je voudrais avoir une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui souffrent en raison de la maladie, de la solitude, d’un deuil ou tout simplement par manque d’amour. Mais aussi pour toutes celles et ceux qui, cette année, ont subi les conséquences de la crise de la Covid-19.

Je voudrais les assurer que l’Etat continuera d’être là, à leurs côtés, pour les accompagner, les aider à traverser cette période difficile.

Mes chers compatriotes,

En cette fin d’année, s’il est normal de regarder en arrière pour apprécier ce qui a été fait, il nous faut aussi et avant tout nous projeter vers l’avant. En tant que Président de la République, c’est d’ailleurs mon devoir. Car, comme vous le savez, « gouverner, c’est prévoir. »

Cette année, nous Gabonais, avons su faire preuve de résilience. De cette épreuve, nous sortons renforcés. « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort », disait un philosophe. C’est vrai. En 2021, nous serons encore plus forts.

Nous serons d’autant plus forts que, face au virus, la science progresse à grands pas. Des vaccins ont été élaborés et homologués. Je souhaite que les Gabonais soient parmi les premiers, en Afrique à en bénéficier.

C’est pourquoi j’ai d’ores et déjà donné instruction au

Gouvernement de travailler à un plan national de vaccination.

Tout, je dis bien tout, sera fait pour vous protéger.

Vos efforts, combinés à la perspective de l’accès au vaccin font que je suis confiant en l’avenir. Confiant en un retour progressif en cette année 2021 à une vie normale.

C’est pourquoi, j’ai instruit le gouvernement de réfléchir à un nouveau plan d’assouplissement progressif des mesures prises pour contrer le virus.

Ces mesures porteront aussi bien sur l’activité économique, que sur les activités sociales, comme les cultes ou le sport, indispensables au bien-être du corps comme de l’esprit.

Gabonaises, Gabonais,

C’est avec un état d’esprit, raisonnablement optimiste, confiant, que j’aborde cette nouvelle année. Une année qui doit être celle du renouveau. En 2020, la marche vers l’avant de notre pays a été ralentie comme partout ailleurs.

L’heure est venue de redémarrer, de se relancer. De se relancer et d’accélérer. D’accélérer pour renforcer notre économie, notre système social, notre système de santé et d’éducation. D’améliorer vos conditions de vie au quotidien.

Parmi ceux d’entre nous qui ont été les plus affectés par l’épreuve que nous venons de traverser, il en est certains qui en ont peut-être, plus durement encore que d’autres, souffert. Nos jeunes.

Nos jeunes qui ont été perturbés dans leur scolarité, retardés dans leur entrée sur le marché du travail, qui ont été privés d’activités sportives et culturelles, ou encore de sorties entre amis. Or, c’est sur ces jeunes que repose l’avenir d’un pays, d’une Nation.

2021 doit être l’année du rattrapage. L’occasion de jeter les bases d’un Gabon nouveau.

Un Gabon qui offre à ses jeunes de véritables perspectives d’avenir. C’est dans l’intérêt de tous. Car ce que nous faisons pour eux, nous le faisons aussi pour nous. Mettre toutes les chances entre leurs mains. Eux, qui sont porteurs de notre avenir.

En 2021, nous devons faire encore plus pour notre jeunesse.

En matière d’éducation et de formation, le Gabon a pris un tournant majeur. Celui de l’enseignement technique et professionnel. L’objectif : faire davantage correspondre l’offre de formation aux besoins de notre marché du travail.

En 2021, nous devons faire plus pour notre jeunesse.

En matière d’emploi, notre absolue priorité, notre objectif est de créer chaque année autant de nouveaux emplois que le nombre de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Nous y parviendrons grâce à l’intensification de notre politique de diversification de l’économie.

Diversification qui doit privilégier les secteurs fortement créateurs d’emplois.

C’est le cas du bois, de l’industrie, de l’agriculture, du tourisme ou encore des services.

En 2021, nous devons faire plus pour notre jeunesse.

En matière de finances, cette année encore, le Gabon poursuivra son objectif de désendettement. La crise de la Covid-19 a poussé nos Etats, tous les Etats, à recourir de manière exceptionnelle à l’emprunt.

Ce fut une parenthèse. En 2021, le Gabon qui jouit d’une solide réputation de solvabilité, entend ramener son taux d’endettement sous la barre des 70% du PIB.

Nous n’avons pas le droit de vivre à crédit sur le dos de nos enfants, de leur transmettre le fardeau de la dette.

Réduire la dette, c’est retrouver des marges de manœuvre pour mieux financer, dès à présent, l’économie, la santé, l’éducation, le social, les infrastructures. Mais c’est aussi offrir aux générations futures un avenir meilleur.

En 2021, nous devons faire plus pour notre jeunesse.

En matière d’égalité de genre, cette année encore, le Gabon, déjà considéré comme l’un des plus exemplaires en Afrique subsaharienne, va accentuer ses efforts.

Accès des filles à l’éducation, à la santé, aux mêmes opportunités que les hommes, tout sera fait pour que celles représentant la moitié de notre jeunesse bénéficient de conditions égales. Je l’ai dit et je le redis ici.

C’est autant une question de justice, d’équité, que d’efficacité collective. Notre pays doit recruter ses élites auprès de 100 % de sa population et non de 50 %.

Cet effort tous azimuts en faveur de notre Jeunesse, qui est dans l’intérêt de tous les Gabonais, tous âges confondus, j’entends le faire à l’échelle du Gabon, mais aussi au-delà, sur le plan continental et international.

Dans un monde interpénétré et interconnecté, une partie de l’avenir du Gabon se joue en dehors de ses frontières.

En matière économique, le Gabon soutient sans réserve l’installation de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine. Un vaste marché de plus d’un milliard de consommateurs. L’objectif : commercer davantage entre pays Africains. Ce qui doit permettre à l’Afrique de s’industrialiser.

Car ce qui est consommé en Afrique doit, par principe, être produit en Afrique.

Je suis conscient que cela prendra du temps. Mais les efforts d’aujourd’hui paieront dans le futur. Une Afrique plus intégrée sur le plan commercial et économique, c’est la clé pour remporter la bataille de l’emploi.

Et ce qui vaut à l’échelle continentale vaut à l’échelle régionale. En matière de paix et de sécurité, comme je l’ai dit lors du dernier Sommet de l’Union Africaine, « Nous, dirigeants, avons le devoir de bâtir une Afrique pacifique, prospère et sûre ; et de ne pas léguer le fardeau des guerres aux générations futures ».

Un Gabon prospère et en paix, dans une Afrique pacifiée et stabilisée, est le plus bel héritage à léguer à nos enfants. Mais celui-ci serait incomplet si nous ne leur laissons pas une planète viable, vivable, respirable. Aujourd’hui, rien de sérieux ne peut se faire en ce monde hors le respect de l’environnement.

En matière d’environnement, le Gabon est un acteur majeur, crédible et respecté sur le plan international. Si le Gabon est aussi actif, c’est parce qu’il en va de son avenir, celui de ses enfants, comme de l’Humanité toute entière.

Pour autant, il est possible de combiner impératif écologique et développement économique. C’est un objectif prioritaire du Gabon pour les dix ans à venir.

Transformer notre modèle économique pour qu’il soit plus créateur d’emplois, plus redistributif, plus solidaire, mais aussi plus soutenable, c’est-à-dire respectueux de l’environnement. Demain, au Gabon, l’or vert, c’est-à-dire l’exploitation durable et renouvelable de nos ressources naturelles, devra remplacer l’or noir.

Nos objectifs sont précis et ambitieux, j’en conviens. D’ici 5 ans, nous visons la création de 50 000 nouveaux emplois rien que dans la filière bois. Nous y parviendrons grâce à la transformation locale, sur place, de nos ressources.

Je veux ici ajouter quelque chose d’important. Toutes ces actions à mener, le Gouvernement vous en rendra compte régulièrement. A partir de 2021, chaque trimestre, les ministres se plieront à une session de questions-réponses avec les citoyens.

Cette session, que je conçois comme un grand moment de démocratie, sera retransmise à la télévision et la radio.

C’est une innovation majeure, fondamentale, qui vise à accroître la transparence de l’action publique, mais aussi à vous permettre d’évaluer l’efficacité, la pertinence de l’action publique et à recueillir vos suggestions.

C’est une bonne manière, j’en suis convaincu, de rapprocher la politique des citoyens.

Gabonaises, Gabonais,

Investir dans sa jeunesse est le meilleur service à rendre à son pays.

La jeunesse, c’est l’avenir, notre avenir. Elle est notre espoir.

A elle de veiller au respect de nos ainés, de faire vivre nos traditions. Pour que demeure le Gabon éternel.

Alors que 2020 s’achève, je vous souhaite, à toutes et à tous, mes chers compatriotes, ainsi qu’à vos familles, une bonne et heureuse année 2021.

J’adresse personnellement, à chacune et chacun d’entre vous, Gabonais d’ici et d’ailleurs, de sang et de cœur, tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de sérénité.

Que Dieu vous bénisse.

Que Dieu bénisse le Gabon.

Je vous remercie.

Conformité aux normes : le patronat obtient un réexamen de l’application du Progec

Initialement prévue pour janvier 2021, l’entrée en vigueur du Programme gabonais d’évaluation de la conformité (Progec) est repoussée de 6 mois. L’information a été donnée le 29 décembre 2020 au cours d’une rencontre de concertation avec le bureau exécutif de la Confédération patronale gabonaise (CPG) et l’Agence gabonaise de normalisation (Aganor) présidée par le ministre du Commerce, Hugues Mbandinga Madiya.

Ce report avait été sollicité par le patronat gabonais, car pour lui, l’Aganor n’était pas techniquement prête pour l’évaluation de tous les produits importés et exportés par le Gabon notamment dans un contexte de zone de libre-échange continentale (Zlecaf). Aussi, la CPG jugeait les conditions d’application de cette mesure préjudiciables à la relance de l’économie, touchée par la crise sanitaire de la Covid-19.

Selon le ministre Hugues Mbadinga Madiya, la rencontre du 29 décembre a permis de poser les jalons d’une réflexion concertée Aganor/CPG avec pour mission de réexaminer les modalités pratiques de la mise en œuvre de cet arrêté.

Cette concertation plurisectorielle vise à aplanir les divergences sur les conditions d’application de l’évaluation de la conformité aux normes des produits fixées par ledit arrêté afin de favoriser la relance de l’économie.

Le Progec a pour mission de combattre les importations de marchandises dangereuses, de contrefaçon, et/ou non conformes aux normes en vigueur. Aussi, assurer la protection des consommateurs et des intérêts des producteurs locaux.

Brice Gotoa

Lire aussi :

Alain Bâ Oumar : « l’Aganor doit se mettre au travail pour débloquer la compétence locale »

Conformité aux normes : le patronat gabonais demande un assouplissement

Gabon famille verte : 400 jeunes gabonais dotés de matériel agricole

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) sont allés remettre le 28 décembre 2020 dans la localité de Bolokoboue au nord de la capitale gabonaise, des intrants agricoles aux agri-preneurs gabonais. Près de 400 jeunes d’ONG et associations ont bénéficié de ces intrants composés essentiellement de semences agricoles, machettes, arrosoirs, houes, rouleau de tuyaux et bien d’autres.

Cet équipement en matériel agricole permet, en cette période de Covid-19, d’encourager les jeunes dans l’agriculture familiale dans le cadre du programme Gabon famille verte, lancé depuis l’apparition de cette pandémie. Ce programme devrait également s’étendre à l’intérieur du pays afin d’aider les jeunes agriculteurs à améliorer leurs productions.

La FAO et le Pnud veulent ainsi encourager les jeunes à se lancer dans l’agriculture afin de promouvoir l’auto-emploi. Car, comme l’affirme, Francis James, le représentant résident du Pnud au Gabon, l’avenir du pays est dans le secteur de l’agriculture.

Brice Gotoa

Le projet de révision constitutionnelle a été adopté par le parlement

Réuni en congrès (les deux chambres) le 29 décembre dernier, le parlement gabonais a adopté le projet de révision de la constitution. Sur 229 votants, 204 (89,09%) ont été pour et 25 (10,91%) contre. « La révision de la Constitution est donc acquise à l’issue de ce vote », a indiqué Faustin Boukoubi, président de l’Assemblée nationale et président du congrès.

« Par ce vote favorable au projet de loi initié par le président de la République, vous avez pris toutes vos responsabilités devant l’histoire et devant la nation. À cet égard, vous avez démontré que la constitution était une œuvre inachevée et qu’elle devait épouser les circonstances imprévues et les mutations que peut connaitre l’environnement tant au niveau national qu’au niveau international », a indiqué devant les parlementaires, le Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda.

Critiqué par l’opposition gabonaise, ce projet de loi encadre la question de la vacance de la présidence de la République. Une fois promulguée, la loi prévoit que l’intérim du président de la République, en cas de vacance ou d’indisponibilité temporaire, soit désormais assuré par un collège composé du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale et du ministre de la Défense nationale. Auparavant, cette prérogative été dévolu uniquement au président du Sénat.

La constitution révisée accorde désormais une immunité à vie au président de la République.

SG

Lire aussi:

Modification de la constitution : les précisions du porte-parole de la présidence de la République

Vacance au pouvoir : une nouvelle révision de la constitution en vue au Gabon

L’Office des ports et rades va investir 18 millions € en 2021 dans la modernisation des infrastructures

L’Office des ports et rades du Gabon (Oprag) se dote d’une enveloppe conséquente pour la réalisation des chantiers structurants en 2021. Réuni en visioconférence le vendredi 18 décembre, le conseil d’administration a voté le budget de l’exercice prochain, soit 14 milliards FCFA (21 millions EUR), dont 12 milliards FCFA (18 millions €) pour les investissements.

Quoiqu’en baisse de 1 milliard FCFA par rapport à 2020, les fonds mobilisés pour les chantiers d'investissement vont permettre à l’Oprag de poursuivre les travaux de modernisation des infrastructures et maintenir la croissance des activités portuaires.

C’est toute la dynamique que veut impulser Appolinaire Alassa, le nouveau patron de l’Oprag qui a pris fonction en février dernier.

Rappelons que l’Office a vu son chiffre d’affaires et son bénéfice net grimper, respectivement de 20% et 74% pour atteindre 105 millions et 1 million d’euros au cours de l’exercice 2019. Elle s’attend toutefois à une baisse des résultats en 2020 en raison de la Covid-19. « Nous ne pouvons pas dresser un bilan à l’heure actuelle, mais toujours est-il que nous avons observé un ralentissement de certaines activités comme l’import-export », rappelait le PCA Jean-Pierre Lasseni Duboze, en juillet dernier.

Romuald Ngueyap

Franc CFA : la Cemac change en douce certaines règles, l’Uemoa fait du surplace

Initialement annoncée par les politiques en France et en Afrique, l’éco, future monnaie unique de l’Union monétaire ouest-africaine (Uemoa), censée remplacer le FCFA, ne sera finalement pas au rendez-vous pour 2020, selon l’Agence Ecofin.

À ce jour, seules les avancées de la France dans ce processus sont connues. Son parlement a, le 10 décembre 2020, approuvé le projet de loi relatif à la modification des accords de coopération monétaire.

« L’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi d’approbation de l’accord de coopération monétaire entre la France et l’Uemoa constitue une étape décisive dans la conduite de la réforme initiée par la signature de l’accord de coopération monétaire en décembre 2019 à Abidjan », peut-on lire dans une discrète communication de la direction générale du Trésor français.

Cette avancée dans le dossier ne suffit pourtant pas pour voir circuler des billets d’éco dans la zone Uemoa. Selon son article 10, le nouvel accord de coopération monétaire « entrera en vigueur à la date où sera valable la convention de garantie, sous réserve de la notification par l’ensemble des États signataires de l’achèvement de leur procédure de ratification ».

Il existe pourtant très peu d’informations sur le processus de ratification de cet accord par les États membres de l’Uemoa. Il n’est pas exclu que des discussions soient en cours au niveau des gouvernements. Mais l’essentiel des communiqués de Conseil des ministres des pays concernés ne confirme pas encore cela.

Quant à la convention de garantie, clé de voûte du nouvel accord, on sait grâce à un rapport parlementaire français que le gouvernement Macron y travaille en consultation avec des responsables de la Banque centrale de l’Uemoa (Bceao).

Toutefois, dans le dernier rapport de politique monétaire de décembre 2020 publié par l’institution africaine, cette question ne figure nulle part. Enfin, un dernier défi qui n’est pas négligeable, c’est que le Nigeria, première puissance économique de la Cedeao, une organisation sous régionale dont les pays de l’Uemoa sont individuellement membres, a menacé presque de réprimer toute adoption unilatérale de l’éco.

En Afrique centrale, de petits changements s’introduisent

Au regard de ce tableau, il est désormais certain que le projet de nouvelle monnaie dans la zone Uemoa est en stand-by. Selon Marc Le Fur, rapporteur pour avis du Parlement français, qui cite des officiels de l’Uemoa, les prochaines dates évoquées sont 2023 ou 2025.

Dans la zone jumelle de la Cemac, la question de la réforme monétaire qui est aussi discutée est encore floue. Le 1er août 2020, des investisseurs sous anonymat ont révélé à l’Agence Ecofin que la France et cette sous-région préparaient aussi un accord révisé de coopération monétaire. Cet état de choses a été confirmé par M. Le Fur.

« Il est vrai que l’accord nous liant aux pays d’Afrique centrale sera différent : la France sera toujours représentée dans leur Banque centrale et ils continueront d’être soumis à l’obligation de dépôt. Notre relation avec ces pays n’évoluera pas pour l’instant, mais étant donné celle qui est engagée avec l’Afrique de l’Ouest, nous irons dans la même direction avec les pays d’Afrique centrale s’ils en font explicitement la demande », a-t-il fait savoir.

Même en l’absence d’accord formel, de petits changements se mettent en place dans la Cemac. L’un d’eux concerne la libre transférabilité de la monnaie qui est devenue plus contraignante. Il est désormais plus difficile de transférer de l’argent en dehors des pays de la Cemac. Même entre les pays de la sous-région, des restrictions de transfert ou de paiement par voie électronique s’imposent désormais.

Enfin, la Beac, même si elle a accordé des délais, tient désormais à ce que toutes les ressources en devise soient rapatriées et centralisées à son niveau, avant le placement d’une partie sur le compte des opérations au sein du Trésor public français.

Idriss Linge

Le banquier Eugène Mba élu maire de Libreville

Eugène Mba est le nouveau maire de la commune urbaine de Libreville. Le candidat du Parti démocratique gabonais (PDG), parti au pouvoir, a été élu ce 29 décembre au cours d’une session extraordinaire du conseil municipal, en remplacement de Serge Williams Akassaga Okinda qui assurait l’intérim à la tête de cette mairie après la destitution de Léandre Nzue en septembre dernier.

Le nouveau maire devra donc achever le mandat de cinq ans entamé par Léandre Nzué en 2019. Ce dernier est incarcéré depuis le 15 septembre 2020 à la prison centrale de Libreville pour association des malfaiteurs, détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux, extorsion de fonds, concussion, corruption passive, chantage, faux usage de faux...

Eugène Mba prend la tête d’une commune qu’il connait bien. Avant cette élection, il occupait la fonction de cinquième adjoint au maire de Libreville depuis 2019. Il a également été le conseiller du maire de Libreville, et maire du deuxième arrondissement de la commune de Libreville. Ainsi, sa connaissance des dossiers devrait l’aider à remplir sa mission au sein de cette collectivité locale.

De même son expérience dans le secteur bancaire pourrait être un atout au cours de son mandat. Eugène Mba a été le sous-directeur banque à l’Union gabonaise de banque (groupe Attijariwafa Bank) de 1992 à 2012. Il est diplômé en gestion financière de l’École des attachés de direction de Paris.

SG

Lire aussi:

Serge William Akassa remplace Léandre Nzue à la Mairie de Libreville

Le procureur retient huit chefs d’accusation contre Léandre Nzue, maire de Libreville

Jocelyne Halajko : « Les opérateurs touristiques ont besoin d’un réel accompagnement financier. En don et non en prêt »

La pandémie de la Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur économique gabonais comme partout ailleurs. Et le tourisme n’a pas été épargné. Selon la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), ce secteur demeure le plus impacté par cette crise sanitaire à fin septembre 2020. Dans cet entretien accordé à la rédaction du Nouveau Gabon, la présidente du Club de tourisme de Libreville (CTL), Jocelyne Halajko, revient sur les difficultés rencontrées par ses membres malgré la reprise des activités. Elle fonde beaucoup d’espoirs sur l’aide financière annoncée par le gouvernement en faveur du tourisme gabonais.

La Nouveau Gabon : Comment le secteur touristique gabonais vit-il la crise sanitaire qui sévit actuellement ?

Jocelyne Halajko : Tout d’abord, il faut savoir que le tourisme au Gabon c’est à 95% un tourisme d’affaires. Depuis le 1er juillet 2020 les hôtels ont pu rouvrir leurs portes mais les visas ne sont toujours pas accordés aux touristes d’affaires ou de loisirs. Quel est le Gabonais qui va aller dormir dans un hôtel ? Bien qu’ouvert, les hôtels sont donc encore vides mais nous devons quand même payer nos charges salariales, d’électricité et nos loyers. Avec quelle recette ?

Depuis le 1er novembre 2020 les restaurants qui ont des salles en intérieur ont pu rouvrir leurs portes mais compte tenu de la crise économique, le Gabonais a d’autres préoccupations que d’aller manger au restaurant !

Quant aux établissements de nuit fermés depuis mars 2020, ils sont sans ressources et sans aide. Nous avons l’impression que maintenant que ces autorisations d’ouverture ont été accordées, le gouvernement occulte les mois de fermeture complète. Et c’est très dur pour nous de survivre.

« Chacun a fait de son mieux pour conserver son outil de travail en injectant des fonds propres et/ou en s’endettant pour réussir à subsister mais, comme vous le savez, les crédits sont chers et nous n’avons comme tout le monde aucune visibilité sur un retour à la normale. »

Chacun a fait de son mieux pour conserver son outil de travail en injectant des fonds propres et/ou en s’endettant pour réussir à subsister mais, comme vous le savez, les crédits sont chers et nous n’avons comme tout le monde aucune visibilité sur un retour à la normale. Comment s’engager dans un remboursement honorable ? Nous avons beaucoup de mal à envisager un avenir de manière sereine dans un secteur déjà bien codifié.

Vous comprendrez donc que tant que les touristes d’affaires ne pourront pas revenir au Gabon, c’est tout un pan de cette économie qui restera paralysé.

LNG : Comment relancer le tourisme d’affaires et de conférence dans un tel contexte ?

JH : Dans le monde entier, le tourisme d’affaires et de conférence est terriblement impacté. Le Gabon n’échappe pas à cette fatalité et ne pourra en sortir qu’en permettant les déplacements internationaux. Ceci n’est pas de notre ressort mais des accords de réciprocité entre pays.

LNG : A combien sont chiffrées les pertes pour les entreprises, pour l’emploi?

D’après une étude auprès des membres du Club de tourisme de Libreville (CTL), nous estimons à 4000 le nombre d’employés impactés dans notre secteur. Non renouvellement de CDD (contrats à durée déterminée), chômage technique ou partiel… Ces chiffres ne sont que des estimations. Malheureusement, nous pensons que dans un avenir très proche les chiffres de chômage risquent d’être plus élevés.

« Le Royal Palm, l’Adresse, Le Lokua, Le Cactus et bien d’autres… Autant d’établissements fermés aujourd’hui. Rouvriront-ils ? »

Le Royal Palm, l’Adresse, Le Lokua, Le Cactus et bien d’autres… Autant d’établissements fermés aujourd’hui. Rouvriront-ils ?

Nous estimons aujourd’hui qu’en moyenne, les opérateurs du secteur du tourisme sont en baisse de 80% de leur chiffre d’affaires.

LNG : Le gouvernement a promis un accompagnement financier aux acteurs du secteur. Qu’en est-il aujourd’hui ?

JH : Notre secteur n’a bénéficié d’aucun accompagnement financier de l’Etat. Aujourd’hui, le gouvernement est conscient que le tourisme est un des piliers de la relance économique post pétrole. Il cherche donc de nouveaux investisseurs étrangers pour financer des projets touristiques au Gabon. Notre ministre de tutelle, M. Pascal Houangni Ambouroue a reçu récemment les ambassadeurs du Royaume d’Arabie Saoudite et du Liban dans ce sens.

Comment peut-on envisager de faire venir au Gabon de nouveaux investisseurs sans préalablement aider à maintenir ceux qui ont déjà investi depuis de nombreuses années dans ce secteur ? Ceux qui ont cru en ce tourisme, ceux qui l’ont accompagné lors des Rencontres nationales du tourisme en juillet 2019, ceux qui l’ont aidé dans la mise en place de la Stratégie nationale du tourisme au Gabon ?

« Les banques voudraient bien nous prêter mais comme nous, elles n’ont aucune visibilité. Ce dont nous aurions besoin c’est d’un réel accompagnement financier. En don et non en prêt. »

Nous sommes les oubliés du système aujourd’hui alors que nous sommes les meilleurs porte-paroles et les fondations de ce tourisme de demain. Les banques voudraient bien nous prêter mais comme nous, elles n’ont aucune visibilité. Ce dont nous aurions besoin c’est d’un réel accompagnement financier. En don et non en prêt.

LNG : Le groupe de travail sur la relance de l’économie post pandémie commis par le gouvernement table sur un plan de relance du secteur, évalué à 8,15 milliards de FCFA. De votre point de vue, est-ce réaliste ?

JH : Pour sauver le tourisme d’aujourd’hui, il faut accompagner les opérateurs existants actuellement avant d’en faire venir de nouveaux. Pour cela, le CTL a estimé à 10 milliards de Fcfa le besoin du secteur. Et entre mars et octobre 2020, les dettes des membres du CTL (une cinquantaine) sont estimées à 4,2 milliards de Fcfa. Ces dettes ont été contractées pour le fonctionnement des structures.

Nous n’avons absolument aucune idée de ce qui est prévu de faire avec cette enveloppe de 8,15 milliards de Fcfa. Nous réfléchissons tous les jours à comment développer ce secteur qui à notre sens n’est qu’au stade embryonnaire.

Des mesures pédagogiques de longue haleine doivent être mises en place pour que tout le peuple gabonais soit conscient du bien-fondé de la démarche et des retombées possible sur les collectivités locales sur l’ensemble du territoire.

Nous pensons par exemple qu’introduire un volet tourisme dans le programme d’éducation civique dès les premières années de scolarisation des enfants serait un bon moyen de préparer les générations futures à la connaissance du potentiel touristique de leur pays, à l’accueil de l’étranger comme une manne.

Les Gabonais ne connaissent que la province d’où ils sont originaires. Lorsqu’ils ont un peu de temps et de moyens c’est pour retourner dans leur village, mais pas pour découvrir leur pays et c’est dommage.

LNG : Qu’envisagez-vous pour développer le tourisme intra-africain ?

JH : Nous avons à notre disposition aujourd’hui des moyens de communication qui nous permettent en quelques clics sur nos ordinateurs d’interpeller le monde entier. Parmi les objectifs de la relance du tourisme intra-africain, il serait bon d’envisager un budget pour aider les opérateurs du tourisme dans cette communication et proposer ainsi à nos voisins de venir nous rendre visite.

Baisser le cout des vols (des taxes aéroportuaires) et assouplir les conditions d’entrée dans nos différents pays. Nous, opérateurs nous sommes prêts à réduire nos prix pour favoriser cette incitation.

La superficie de l’Afrique est de 30,35 millions de km2. Elle est plus grande que l’Union européenne, la Chine et les Etats-Unis d’Amérique réunis. Nous sommes conscients que ce réservoir est un immense potentiel. C’est pourquoi le CTL fait partie aujourd’hui d’un forum de réflexions qui s’appelle : Réseau africain des professionnels du tourisme. L’objectif de ce groupe est de fédérer les actions pour promouvoir des échanges d’expériences. C’est un bon signe pour l’avenir.

Nous espérons que l’ouverture de la Zone de Libre-échange de continentale africaine (ZLECAf), le 1er janvier 2021, nous offrira des opportunités dans ce sens.

LNG : Le Cameroun, récemment, a décidé de promouvoir le marché du birding (les amateurs d'oiseaux). Le Gabon envisage-t-il également de développer ce type de tourisme spécialisé qui est en forte progression dans le monde?

JH : La pandémie de la Covid-19 a eu cela de bon qu’elle nous a obligé à faire preuve d’innovation pour tenter de se démarquer. Le birding comme vous dites est une des possibilités. Bravo au Cameroun de tenter de développer ce marché. Nous pouvons en faire autant voire plus.

« La pandémie de la Covid-19 a eu cela de bon qu’elle nous a obligé à faire preuve d’innovation pour tenter de se démarquer. Le birding comme vous dites est une des possibilités. Bravo au Cameroun de tenter de développer ce marché. Nous pouvons en faire autant voire plus. »

Le parc national d’Akanda est une aire naturelle protégée situé au nord-est de Libreville au Gabon. Il a été créé en 2002. Bordé par les baies de la Mondah et de Corisco, ce parc présente un paysage de mangrove, riche en espèces aquatiques, en amphibiens et en oiseaux. C’est le site le plus important du Gabon pour les oiseaux migrateurs. Des tortues marines fréquentent aussi les eaux du parc. Sans oublier le tourisme de pêche.

LNG : Quels sont à votre avis les principaux atouts du tourisme gabonais comparé à d’autres pays ?

JH : Lorsque l’on va enfin sortir de cette pandémie, il faudrait être prêts à recevoir les voyageurs qui vont avoir envie de grands espaces sauvages. Après tous ces mois de confinement en Europe et ailleurs, le Gabon sera une destination recherchée par les touristes qui veulent découvrir la nature.

« Lorsque l’on va enfin sortir de cette pandémie, il faudrait être prêts à recevoir les voyageurs »

La Gabon se distingue par ses 880 Km de côtes et possède une faune et une flore particulièrement riche et attrayante avec des espèces que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Le Kob par exemple dans le parc de Moukalaba Doudou (province de la Nyanga).

On peut voir au Gabon des éléphants et des hippopotames se baigner dans la mer, des tortues Luth pondent sur nos plages, des baleines venir mettre bas au large de nos côtes.

Autant d’atouts spécifiques à notre beau pays qui peuvent intéresser de nombreux touristes en recherche d’évasion.

Propos recueillis par Sandrine Gaingne et Brice Gotoa

Secteur public : la masse salariale du Gabon baisse de 1,4% à fin septembre 2020 et se situe à 487,1 milliards de FCFA

La masse salariale du secteur public à fin septembre 2020 s’est inscrite en baisse (-1,4%) pour se situer à 487,1 milliards de FCFA, selon la note de conjoncture sectorielle de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF). Ce repli est lié à la baisse conjointe de la solde permanente de (-1,3 %) et de la main-d’œuvre non permanente (MONP) (- 4,7%). Cette dernière se situe à 23 milliards de FCFA en 2020.

La tendance baissière sur les neuf premiers mois de l’année est conforme aux objectifs du gouvernement qui cherche à maitriser la masse salariale et à baisser les effectifs. À fin septembre 2020, les effectifs du secteur public se situent à 101 255 agents contre 103 703 à la même période en 2019 avec notamment une diminution des effectifs de la fonction publique (-1,8%) et de la main-d’œuvre non permanente (-5,9%).

En fait, ces dernières années, le gouvernement a décidé du gel des recrutements dans l’administration publique et de la mise à la retraite systématique des agents atteints par la limite d’âge. Cette réforme concerne la quasi-totalité des administrations, excepté les secteurs prioritaires tels que l’éducation, la santé, la sécurité.

Tout de même, selon la ministre en charge de l’Emploi, Madeleine Berre, la situation administrative de 5385 agents publics a été régularisée entre 2019 et 2020. Cette régularisation va se poursuivre en 2021.

SG

Lire aussi:

Fonction publique : entre 2019 et 2020, la situation de 5385 agents a été régularisée au Gabon

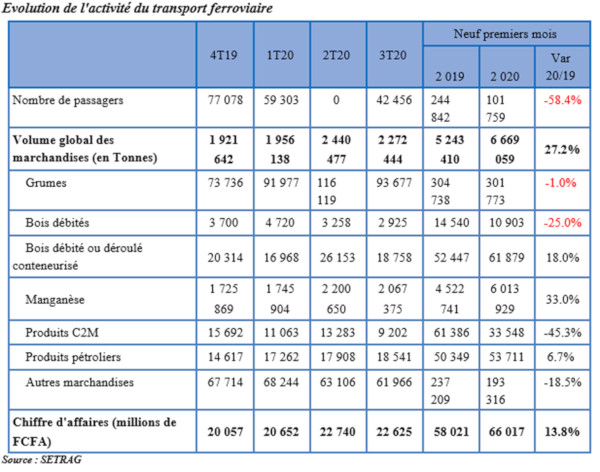

Malgré la baisse des passagers (-58,4%), le chiffre d’affaires de la Setrag est en hausse de 13,8% à fin septembre

Selon les données de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF), l’activité ferroviaire a consolidé à fin septembre 2020, ses performances au regard de l’évolution de ses principaux indicateurs.

En effet, malgré une baisse importante du nombre de passagers transportés (-58,4%) par la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) « pour cause d’interdiction de déplacements au départ du Grand Libreville dans le cadre des mesures barrières de lutte contre la Covid-19, cette branche d’activité a enregistré une hausse de 27,2% de volume global des marchandises acheminées par rails, soit 6,7 millions de tonnes », explique la DGEPF.

Cette embellie est consécutive à la bonne tenue du trafic manganèse (90% du total), apprend-on. Au cours de la période sous revue, la production de manganèse a enregistré une hausse de 24,1% et 41% pour les exportations.

Ces différentes prestations ont généré un chiffre d’affaires de 66 milliards de FCFA, en hausse de 13,8% par rapport à la même période en 2019. Le chemin de fer gabonais, vieux de plus de 40 ans, est géré par la Setrag, filiale du minier français Eramet.

SG

Lire aussi:

Transgabonais : 35 défauts identifiés dont 33 présentent des risques de déraillement