Le Nouveau Gabon

BGFIBank Gabon lance une offre « Trade Finance » à destination de sa clientèle Entreprises

BGFIBank Gabon annonce la création d’une offre Trade Finance avec l’ambition d’être le

partenaire privilégié des entreprises (grandes, moyennes et petites). Son objectif est de proposer à cette clientèle une offre sur mesure avec toutes les clés de sécurité pour gérer les risques liés au développement de leurs activités domestiques et internationales.

Le Trade Finance offre aux entreprises des avantages liés à l’optimisation des flux de

trésorerie, une adaptation aux contraintes règlementaires, et surtout la garantie des échanges transfrontaliers à travers des moyens de paiement sécurisés gage d’une sureté, face aux risques de crédit ou de contrepartie.

Cette initiative nouvelle s’inscrit dans la continuité de l’action engagée par BGFIBank Gabon à travers sa stratégie commerciale, « Réinventer la proximité avec le client », pensée pour améliorer l’efficacité de la banque dans la réponse apportée aux attentes des clients.

« L’objectif pour nous est d’accompagner le client Entreprise dans son besoin de trésorerie. Cette offre de financement s'inscrit dans la transformation du parcours clients impulsée par la nouvelle stratégie commerciale de BGFIBank Gabon. Notre souhait, en déployant cette offre, est de renforcer le positionnement de BGFIBank Gabon sur le marché du financement des entreprises », précise Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

Règlement de la dette intérieure : le gouvernement lance l’apurement

La somme de 1,7 milliard Fcfa vient d’être décaissée par le trésor public à l’effet d’engager le règlement de la dette intérieure de l’Etat vis-à-vis des entreprises locales.

Le paiement de l’ardoise due aux PME, figure dans les priorités inscrites dans le Plan de relance économique et fait en même temps partie des engagements pris par le gouvernement avec les partenaires financiers, particulièrement le Fonds monétaire international lors de la conclusion de l’accord sur la facilité élargie de crédit.

«L’Etat a dégagé, pour plusieurs entreprises locales, un montant de 1 milliard 700 millions de francs. D’autres dossiers sont en cours de traitement.», indique Simon-Landry Aninga Mangoye, président du collectif national des PME-PMI cité par la presse locale.

L’objectif poursuivi par le gouvernement à travers le respect de cet engagement, vise à appuyer le secteur privé dans sa volonté de poursuivre sa mission de créateur de richesses et d’empois, dans un contexte économique difficile marqué par une rareté des ressources bien que des signes d’embellie commencent à se faire jour.

SeM

La présidence de la République siffle la fin des avantages fiscaux non justifiés

Pour cerner les contours de l’octroi des exonérations fiscales accordées aux opérateurs économiques et comprendre le fonctionnement de ces mécanismes, notamment les exemptions, abattements, réductions d’impôts et autres, le directeur de cabinet du président de la République, Brice Laccruche Alihanga (photo), s’est entretenu avec les responsables de la direction générale des Impôts (DGI) sur les régimes spécifiques et avantages fiscaux consentis aux contribuables, le 30 janvier à Libreville.

«L’Etat accorde en effet, chaque année, des avantages fiscaux sous diverses formes exonérations, abattements, réductions d’impôts, etc., à des opérateurs économiques. En contrepartie, les bénéficiaires doivent contribuer de manière spécifique à l’intérêt général, au moyen par exemple d’investissements productifs ou de créations d’emplois », explique le directeur de cabinet du chef de l’Etat.

Car, souligne-t-il, «le président de la République veut que la direction générale des Impôts fasse respecter la loi pour garantir l’autorité de l’Etat et l’intérêt général». C’est pourquoi il a répercuté les interrogations du président de la République sur le respect des engagements pris par les opérateurs économiques, ainsi que sur les moyens déployés par l’administration fiscale, pour vérifier les contreparties réalisées par les entreprises bénéficiaires.

Afin de permettre aux caisses de l’Etat, assommées par une réduction drastique de leurs ressources, de retrouver des couleurs, la présidence de la République est passée à la phase répressive.

«Les bénéficiaires d'avantages fiscaux ont un mois pour apporter la preuve de l'existence de ces contreparties. Passé ce délai, et en l’absence de réelles contreparties, les exonérations seront annulées et les abus sévèrement sanctionnés. Nous serons intransigeants sur ce plan », prévient Brice Laccruche Alihanga.

Car, souligne-t-il, il est question de garantir la transparence, l’équité fiscale et la bonne gouvernance.

«Par l’octroi des exonérations fiscales, l’Etat consent délibérément à se priver des recettes pour encourager des investissements dans certains secteurs. C’est pourquoi les exonérations fiscales sont également appelées dépenses fiscales», rappelle le directeur général des Impôts.

SeM

La Cemac en quête de coopération universitaire au Maroc

En visite au Maroc depuis le début de cette semaine à l’invitation de plusieurs autorités du Royaume chérifien, le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo, s’est rendu sur le site abritant le campus de l’université Al Akhawayn d'Ifrane, dirigé par Driss Ouaouicha.

Durant cette visite de travail, le Président de la Commission a été au fait de l'histoire, de l'architecte et des filières de formation de cette université marocaine qui est unique en son genre. Aussi, les deux hommes ont-ils émis le vœu de voir aboutir un projet de coopération dans le domaine de la formation universitaire en zone Cemac.

«Nous sommes intéressés par une coopération avec la Cemac. Il nous reste à voir les termes et définir un cadre de partenariat.», explique le président de l’université. D’après lui, la conclusion de ce partenariat se fera en droite ligne de la politique impulsée par le roi du Maroc, «qui veut que nous regardions davantage vers le Sud ».

Pour Daniel Ona Ondo, la coopération universitaire est primordiale pour former une main-d'œuvre compétente, à même de relever les défis du développement dans la zone.

«Nous venons vers vous parce que nous voulons nouer des partenariats qui répondent aux besoins de nos économies. La formation étant une de nos priorités, votre université correspond à nos attentes en la matière.», souligne-t-il.

SeM

Le Gabon va occuper la présidence de l’OHADA, pour la troisième fois en vingt-cinq ans

Le ministre gabonais de la Justice, Francis Nkea Nzighe, s’est vu remettre les attributs de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), par son homologue guinéen Cheick Sako, ce 30 janvier 2018.

Occasion pour le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, qui a présidé cette cérémonie, de réitérer l’intérêt du Gabon pour le rayonnement de l'OHADA, symbole de l’intégration africaine.

‘’Notre pays va en effet, occuper la présidence de l’OHADA, pour la troisième fois en vingt-cinq ans. En 1998, 2003 et aujourd’hui 2018’’, a-t-il indiqué.

Une distinction qui l’a amené à se « réjouir de cette nouvelle marque de reconnaissance de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, membres de l’organisation, et de l’engagement constant du président Ali Bongo Ondimba pour le renforcement de la sécurité juridique des affaires dans nos Etats».

Le Gabon, a-t- il poursuivi, est « fermement attaché à l’essor des entreprises qui sont le facteur de la croissance économique et le moteur du développement». C’est dans cet esprit que « la réussite du Plan de relance économique, mis en œuvre par le gouvernement, reste tributaire de la qualité des échanges avec tous nos partenaires, parties prenantes » de l’OHADA, a- t-il conclu.

Stéphane Billé

Démarrage du forage du puits pétrolier DTM-2H

Au Gabon, le pétrolier norvégien Panoro Energy a annoncé le démarrage du forage du puits DTM-2H logé sur le champ pétrolifère de Tortue, à 50 km au large, à une profondeur d’eau de 116 mètres. Ces travaux entrent dans le cadre des obligations contractuelles de l’accord de partage de production de Dussafu Marin.

Pour y arriver, Panoro Energy et son partenaire, l’opérateur du projet, BW Energy Gabon ont réussi à mobiliser la plateforme de forage auto-élévatrice Borr Norve appartenant au Dubaïote Borr Drilling. Le montant de la transaction n’a pas été spécifié.

Le puits sera foré en verticale vers un niveau cible de 3 140 mètres avec des réserves importantes dans les deux principaux réservoirs de grès que sont ; le Gamba et la Dentale D6. Les travaux devraient durer 70 jours.

Après le forage, DTM-2H doit être achevé par un puits de production de pétrole sous-marin avec un drain horizontal d'environ 500 mètres. Par la suite, le Borr Norve se déplacera vers le puits pilote DTM-3, afin d'évaluer le potentiel de la partie Nord-ouest du champ Tortue. S’en suivra le forage proprement dit avec des réserves ciblées dans le réservoir de Gamba.

BW Energy Gabon contrôle 91,67% des participations totales sur Dussafu et Panoro, les 8,33% restants.

Olivier de Souza

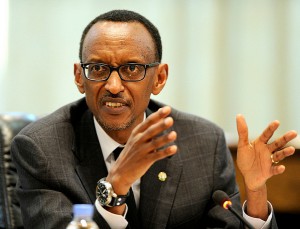

Financement de l’UA : pourquoi la «taxe Kagame» divise

Pour assurer une autonomie financière à l’Union Africaine (UA) qui, jusqu’ici, bénéficie de la manne financière de l’Union européenne, le président rwandais Paul Kagame (photo), nouvellement porté à la tête de l’institution panafricaine, a décidé de l’institution d’une taxe de 0,2%, sur certains produits importés par les pays africains.

Si elle procurera une bouffée d’oxygène à l’institution et lui donnera une marge de manœuvre pour son fonctionnement, cette taxe n’est pas du goût de tous les dirigeants présents au sommet de l’Union africaine, qui s’est achevé le 29 janvier, dans la capitale éthiopienne. Des pays comme l’Egypte ou encore l’Afrique du Sud ne l’accueillent pas avec enthousiasme, au vu de l’extraversion de leur économie. D’autres pays d’Afrique subsaharienne pourraient également connaître une hausse des taxes et impôts sur leur territoire, si jamais cette nouvelle taxe venait à être appliquée de manière systématique.

Bien que certains dénoncent le caractère unilatéral de la mesure et la dérive autoritaire du chef de l’Etat rwandais, une vingtaine de chefs d’Etat ont déjà adopté la mesure.

La taxe sur certains produits importés en Afrique pourrait constituer une source importante de ressources pour le fonctionnement de l’Union africaine. D’après le Centre de droit commercial pour l'Afrique australe (TRALAC), le continent a importé pour 65,8 milliards de dollars de denrées alimentaires, en 2016.

Parmi les plus gros importateurs, l’on avait effectivement certains qui l’ont contestée à Addis-Abeba, notamment l’Egypte avec 15% de la valeur des achats, soit 10 milliards de dollars ; elle est suivie de l’Algérie et de l’Afrique du Sud qui avaient respectivement réalisé des importations de l’ordre de 12% (8 milliards de dollars) et 9% (5,7 milliards de dollars).

Le Maroc et le Nigeria arrivaient, selon le TRALAC, en quatrième et cinquième place avec 4,6 milliards de dollars (7%) et 4,5 milliards de dollars (7%).

Si la «taxe Kagame» était adoptée par l’ensemble des Etats membres comme l’a souhaité le président sortant de l’Union africaine, Alpha Conde, celle-ci pourrait générer environ 30 millions de dollars, par an, pour le fonctionnement de l’institution.

SeM

L’Etat retire l’agrément à deux établissements financiers

Gamifi et Excillis Finances, deux établissements de microfinance ayant pignon sur rue au Gabon, jusqu’alors, ont fermé boutique, à la suite de nombreuses difficultés constatées par les autorités financières du pays, dans le fonctionnement de ces deux services financiers décentralisés (SFD).

D’après le ministère de l’Economie qui donne l’information, les deux établissements financiers, touchés de plein fouet par la crise économique qui secoue le pays, n’ont pas pu résister aux contrecoups de la conjoncture économique défavorable.

Une conjoncture marquée par une baisse des résultats du secteur, au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2017, avec un encours de dépôts qui s’élève à 34,6 milliards Fcfa contre 35,6 milliards Fcfa, un an plus tôt, soit une baisse de 2,8%, en dépit de la croissance observée dans le nombre d’établissements créés sur la même période.

L’assainissement du secteur a, cependant, permis aux établissements de microfinance de voir un renforcement de leurs fonds propres. Ils se sont chiffrés à 4,2 milliards Fcfa au 30 septembre 2017, contre 3,55 milliards Fcfa en 2016, soit une hausse de 18,3%.

Au nombre des difficultés rencontrées par ces deux structures, qui réduisent désormais à 14 le nombre de services financiers décentralisés opérant au Gabon, il y a l’accumulation d’arriérés de salaires aux employés.

SeM

Le gouvernement rassure les salariés de l’aéroport de Libreville

Après avoir notifié au consortium Egis/Aéroport de Marseille le non renouvellement du contrat de concession qui le liait à l’Etat gabonais dans le cadre de la gestion de l’aéroport de Libreville, Estelle Ondo (photo), la ministre des Transports et de la logistique rassure les salariés ainsi que les partenaires de cette entreprise sur le respect de leurs droits et la continuité du service.

«S’agissant des inquiétudes que cette notification aurait soulevées, le décret du 5 octobre 1988 portant concession de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation de l’aéroport international Léon Mba de Libreville, a encadré la fin de cette concession afin de garantir la continuité du service public concédé.», explique-t-elle dans un entretien accordé à la presse.

Pour la ministre, un terme ne sera pas mis aux activités techniques et commerciales de l’aéroport international de Libreville avec la fin de la concession accordée à la société ADL.

«Je tiens à rassurer les salariés et les partenaires ayant passé les contrats avec ADL sur le fait que tous ces contrats seront repris conformément aux clauses pertinentes du cahier des charges.», rappelle la ministre.

Ainsi, poursuit-elle, «l’Etat, autorité concédante, respectant lui-même ses engagements dans le cadre de cette concession, veillera au respect des droits des salariés de la société ADL».

SeM

Le nombre de sénateurs sera réduit de 50%

Après l’annonce en conseil des ministres de l’augmentation du nombre de députés à l’Assemblée nationale, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilie-By-Nze (photo), a indiqué à la presse que le nombre de sénateurs pour les prochaines législatures, passera de 102 à 51.

Selon Alain-Claude Bilie-By-Nze, cette décision est portée à la fois par le souci d’efficacité parlementaire et la conjoncture difficile que traverse le pays. «Le nombre de sénateurs sera réduit de 50%. Donc il y aura moins de parlementaires dans le pays et donc le budget sera réduit.», tranche-t-il.

Plutôt que de répondre favorablement à ceux qui demandaient ni plus ni moins la dissolution du Sénat, le gouvernement coupe la poire en deux et réalise des économies budgétaires au niveau législatif.

Le nombre d’élus du peuple passera donc de 222 à 194 soit 143 députés et 51 sénateurs.

SeM