Le Nouveau Gabon

Le Gabon et la Serbie s’engagent à densifier leur coopération

Le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, a représenté le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba à la cérémonie d’investiture du nouveau président de Serbie, Aleksandar Vučić, 23 juin 2017 à Belgrade.

Porteur d’un message du chef de l’Etat, il a été reçu en audience par Aleksandar Vučić, en marge de cette cérémonie. Les deux personnalités ont souligné la nécessité de raffermir les relations liant leur deux pays. Dans cette perspective, Aleksandar Vučić a formulé le vœu de voir se constituer des groupes de travail comprenant, à la fois, des responsables de départements ministériels et des opérateurs économiques des deux pays.

Il a par ailleurs dit sa ferme volonté de densifier la coopération dans les domaines des infrastructures, l’éducation, la recherche scientifique, la culture, le commerce et l’agriculture.

Le président Vučić a également souligné la nécessité de mettre en œuvre le mémorandum d’entente et de coopération liant les ministères des Affaires étrangères des deux pays depuis le 24 mai 2010.

Au nom du président de la République, Emmanuel Issoze Ngondet a appelé à l’accélération des discussions entamées avec le groupe pharmaceutique Galenika en vue de l’implantation d’une usine de fabrication de médicaments dans la commune d’Owendo.

Pour rappel, le Gabon et la Serbie entretiennent des relations diplomatiques vieilles de plus de cinquante ans et ce, depuis l’époque de la Yougoslavie.

Stéphane Billé

Le journal français « Midi libre » honoré pour avoir publié une image d’Ali Bongo en classe de CE2 à Alès

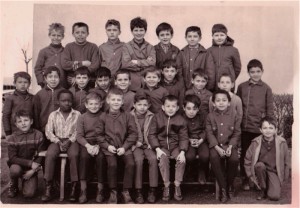

Selon le club de la presse Occitanie, l’image d’Ali Bongo posant en classe de CE2 à Alès, diffusée par ‘’Midi Libre’’, et qui s’ajoute à d’autres déjà publiées dans le cadre de l'enquête sur les secrets de son enfance gardoise, est considérée comme inédite.

A travers ce document, le journal ‘’Midi libre’’ vient de recevoir le trophée "Révélation" décerné par le club de la presse Occitanie. En effet, indique le club de la presse Occitanie, « le 15 septembre 2016, Midi Libre vous dévoilait l'enfance secrète d'un petit garçon s'appelant Alain Bongo, écolier dans une école de la ville d'Alès (Gard) durant les années scolaires 1965-1966, 1966-1967 et 1967-1968. Un écolier, devenu ensuite Ali Bongo Ondimba et qui est aujourd'hui président de la République gabonaise».

Selon ‘’Midi Libre’’ « Nous avions alors publié son histoire, les témoignages de ses anciens camarades de classe, de son instituteur, des preuves qui remettaient en cause la théorie selon laquelle, celui-ci aurait pu être adopté durant la guerre du Biafra».

Et de poursuivre : « L'enquête était accompagnée de photographies, dont deux clichés scolaires, représentant l'enfant et sa classe en CP et CE1. Restait une photo inédite, celle de la classe de CE2, également retrouvée chez l'un des Alésiens qui était dans sa classe».

Ce scoop de Midi Libre a reçu, ce jeudi 22 juin, le prix "Révélation" lors de la soirée des Trophées Fuse organisée par le Club de la presse Occitanie. Ce scoop a également été salué de "particulièrement remarquable" par le parrain et président de la manifestation, le journaliste d'investigation au journal le ‘’Monde’’ Fabrice Lhomme.

Sur cette image, indique Fabrice Lhomme «les enfants ont bien grandi depuis le CP... Alain Bongo y montre une étonnante habitude vestimentaire : la belle saison est passée et ses camarades portent vestes et anoraks. Lui pose en simple chemise. Ses anciens copains racontent qu'il était coutumier du fait. "Il pouvait aussi arriver avec un manteau l'été !", se souvient l'un d'entre eux. Ces deniers n'avaient en effet pas oublié le petit garçon plutôt discret mais original qui avait partagé leurs jeux durant quelques années».

Stéphane Billé

ION Geophysical va acquérir des données sismiques 2D au large du Gabon

Au Gabon, le Texan ION Geophysical, spécialisé dans la collecte de données sismiques, a annoncé qu’il démarrera bientôt un nouveau programme de sondages multi-client 2D au large des côtes du pays. Ceci, avec la collaboration du ministère gabonais en charge des hydrocarbures.

Dénommé EquatorSPAN II, le programme couvrira un domaine de plus de 1 900 kilomètres et aidera à comprendre les conditions géologiques et l'évolution du bassin sédimentaire. De plus il sera utile pour le lancement des futurs cycles d’attribution de licences en offshore. Pour Joe Gagliardi, un haut responsable de l’entreprise, «EquatorSPAN II améliorera la connaissance de l'ensemble du bassin ».

« L'exploration des eaux profondes au large de l'Afrique orientale a prospéré au cours des 20 dernières années et cette région reste un élément important pour de nombreux portefeuilles d'exploration.», a ajouté Joe Gagliardi.

Ce programme viendra enrichir la base de données d’ION qui comprend plus de 500 000 kilomètres de données 2D et plus de 100 000 km2 de données 3D dans des zones d'exploration et de production réparties dans le monde entier, souligne Energy Voice.

Cependant la date de démarrage du projet n’a pas encore été annoncée.

Olivier de Souza

Moins d’exploitation forestière, mais plus de transformation au cours des trois premiers mois de l’année 2017

Selon les indicateurs de la Direction générale de l’Economie, à la fin du mois mars 2017, l’exploitation forestière a régressé. En raison d’une faible exploitation des bois divers, la production des grumes a diminué de 4,2% pour atteindre 306 251 m3. De même, les ventes de grumes aux industries locales ont régressé de 6,4% pour un volume de 89 891 m3, compte tenu des niveaux élevés des stocks sur les sites industriels à la fin de l’année précédente.

En revanche, l’activité de la branche des industries de transformation de bois s’est accrue au cours du premier trimestre 2017, au regard de l’évolution ascendante des principaux indicateurs des différents segments. Ainsi, sur le plan industriel, la production a progressé de 14,9%, en raison d’un approvisionnement régulier en grumes et de la montée en puissance des unités nouvellement installées.

Sur le plan commercial, les ventes locales et les exportations de bois débités ont enregistré des hausses respectives de 10,3% et 10,7%, du fait de la reprise de la demande locale et de la fermeté des commandes extérieures.

L’activité de sciage a amélioré ses résultats industriels et commerciaux. En effet, la production a enregistré une hausse de 13,6% pour se chiffrer à 110 145 m3. Cette embellie résulte d’un approvisionnement des unités de transformation en grumes et du renforcement du tissu industriel.

L’activité du segment placage s’est accrue au cours du premier trimestre 2017, avec une production de 9,3% en glissement annuel. Cette situation s’explique par une accélération du rythme d’approvisionnement des usines en grumes.

La production de contreplaqué a progressé de 55,2% pour atteindre 15 976 m3, sous l’effet des commandes soutenues du marché international et local. Dans le même temps, les exportations et les ventes locales ont augmenté respectivement de 29,8% et 124,3%.

Stéphane Billé

Le Gabon, acteur précoce dans la lutte contre le dérèglement climatique

Pour concilier son développement économique futur et préserver son couvert forestier qui est estimé à 23 millions d’hectares (ha), soit environ 88% de son territoire, le Gabon s’est fortement engagé dans la lutte contre la déforestation et partant, le dérèglement climatique.

Ainsi, dans le sillage de l’Accord de Paris (COP 21) en 2015, le Gabon a réaffirmé ses positions, en s’engageant à réduire l’exploitation de ses forêts à 11 millions d’ha en 2025, contre 16 aujourd’hui, à la Conférence de Marrakech (COP 22) en 2016.

Au niveau régional, le Gabon s’est engagé, en début d’année, en faveur de la création d’un Fonds bleu pour le bassin du Congo, signé à Brazzaville le 9 mars 2017 et dont l’objectif est d’accompagner le développement de projets dans des secteurs clés pour le renforcement de l’économie de la région en offrant une alternative viable à la déforestation.

D’importantes mesures de préservation de l’espace naturel

L’engagement du Gabon à préserver l’environnement s’est en effet, manifesté très tôt avec la création, dès 1960 d’un Fonds forestier, et en 1972, d’un ministère de la protection de l’environnement.

En matière d’exploitation forestière, le code forestier de 2001, faisait déjà obligation aux exploitants de mettre en place, des plans d’aménagement des forêts de production et pousse les forestiers à étendre leurs rotations de 15 ans à 25 ans, avec des taux de dégâts inférieurs, au lieu de 10 ans.

Dans cette dynamique de préservation de son espace naturel, au début des années 2000, le pays a créé 13 parcs nationaux sanctuarisant ainsi trois millions d’hectares de forêt, soit 11% du territoire. Au sortir de la Conférence de Copenhague en 2010, un Plan national climat (PNC), volet climat du Plan stratégique Gabon émergent a également vu le jour.

Entré en vigueur en novembre 2013, il décline les stratégies de développement à court et moyen termes des secteurs d’activités ayant un fort impact sur les changements climatiques et les stratégies sectorielles de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre (GES). Il indique aussi la stratégie d’adaptation du territoire aux effets des changements climatiques, dont l’élévation du niveau des mers.

Appui de la communauté internationale

En 2014, trois lois ont par ailleurs entériné l’« agenda vert gabonais ». La première, porte sur l’orientation du développement durable. Elle prévoit la création d’un Fonds de développement durable pour financer la réalisation de programmes et projets conformes aux principes du développement durable ; la deuxième concerne la protection de l’environnement, tandis qu’un décret portant création d’une Direction centrale de l’environnement dans chaque ministère a été signé.

Plus récemment, le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, a annoncé début juin, à la faveur Conférence des Nations Unies sur l'océan, au siège des Nations Unies, la création d’un réseau de 20 aires marines protégées au Gabon, soit 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques, couvrant 26% de l’espace marin gabonais.

Pour la réalisation du Plan national climat, l’Agence française de développement (AFD) a mis à la disposition de l’Etat gabonais, une subvention de 0,5 million d’euro. Et depuis 2013, une assistance technique est mise à la disposition du pays, par les Etats-Unis, auprès du Conseil national climat (CNC), pour l’élaboration de la méthodologie et la réalisation du Plan national d’affectation des terres (PNAT).

Stéphane Billé

La COBAC clôture la mise sous administration de la Banque de l’habitat du Gabon

C’est le 30 novembre 2015 que la Commission bancaire d’Afrique centrale a décidé de placer sous administration provisoire la Banque de l’habitat du Gabon (BHG). Près de deux ans plus tard, c’est le ministre de l’Economie, Régis Immongault, qui annonce, ce 20 juin 2017, à l’administrateur provisoire, Marcel Ngazïssao, la décision de clôture du placement de cet établissement sous administration provisoire.

«Je vous demande de diffuser à l’ensemble du personnel de la BHG, la décision portant clôture de l’administration provisoire, retrait d’agrément et liquidation de la banque», a écrit le ministre de l’Economie à l’administrateur provisoire.

En attendant, aucune nouvelle ne filtre encore des directives reçues par Marcel Ngazïssao de la COBAC au moment où il a reçu son mandat. Il devra entretenir le personnel sur les effets de cette nouvelle dont les détails restent encore inconnus.

L’administrateur provisoire avait reçu pour feuille de route, la soumission d’un plan de restructuration de la BHG par les actionnaires, et prendre toutes les mesures destinées à rétablir l'équilibre de l'exploitation, à l'exception des actes de disposition qui doivent requérir l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires.

Cette décision de la Cobac tombe au moment où le gendarme a décidé de placer, à son tour, la Banque gabonaise de développement, maison mère de la BHG, sous administration provisoire.

SeM

Jean-Marie Ogandaga, ministre de la Fonction publique : « Nous n’avons pas le choix, il faut nettoyer »

Masse salariale, départs volontaires à la retraite, programme de réinsertion des retraités, main-d’œuvre non permanente, gestion du fichier solde et avancement des fonctionnaires et agents publics, le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, père du nouveau système de rémunération, fait le bilan des réformes et des chantiers engagés dans son département ministériel.

Depuis que vous êtes arrivé à la tête de ce département, vous avez initié un certain nombre de réformes qui ont porté sur des aspects liés au bien-être des fonctionnaires, à la masse salariale et autres. Quel bilan peut-on en faire aujourd’hui?

Après avoir identifié de nombreux problèmes au sein de l’administration publique, notamment en ce qui concerne les rémunérations ou la gestion des agents, nous avons constaté qu’avant les agents étaient rémunérés sur la base du matricule. Conséquence : découragement des meilleurs agents, manque de perspective pour d’autres, pire encore une démotivation totale et une administration qui ne produit plus. Or, aujourd’hui, nous avons identifié clairement où était le problème.

Où se situait-il ?

Nous sommes allés dans les fondements de la gestion de l’agent public. C’est pour cette raison que nous avons mis en place des gestions de proximité. Nous avons changé les directions centrales du personnel (DCP) en direction centrale des ressources humaines (DCRH), nous avons supprimé les DCP et nous avons mis la gestion des ressources humaines parce qu’avant, on parlait de situation des personnels, or il se trouve que l’Etat n’a pas de personnels, mais il dispose de ressources humaines. C’est cela qui constitue la première ressource de l’Etat. Donc, nous devons être gérés comme une vraie ressource de la même manière qu’on gère les carrières ou la famille. Toutes ces choses n’ont pas été prises et vues de cette façon et c’est cela le but des réformes les plus fortes que nous avons menées jusqu’ici et qui concernent la gestion de l’agent public.

En quoi consiste-t-elle ?

Nous sommes passés d’une gestion de la personne à une gestion participative. Ça veut dire qu’il n’est plus question que les gens se déplacent du ministère du Budget pour venir à la Fonction publique connaître leur situation ; ils l’ont déjà in situ. Un exemple : si vous voulez connaître votre situation administrative, votre chef de service appelle le DCRH. A la fin de chaque fin du mois, pour nous, il n’est plus question que les gens aillent à la solde chercher un bulletin de salaire ; les DCRH reçoivent les fichiers de tous les agents de leur ministère, ils impriment les bulletins sur place, et les distribuent. C’est déjà une réalité aujourd’hui.

En matière de gestion de l’agent, qu’est-ce qui a changé ?

Nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons fait quelque chose qui est inédit dans l’administration. Nous avons fait en sorte que tous les problèmes de recrutement et de gestion soient connus par les ministères et non plus par la Fonction publique. Ça veut dire que si un agent doit aller en stage, il ne saisit plus le ministre de la Fonction publique mais le directeur des ressources humaines et lui explique les raisons qui le poussent à vouloir aller en stage. Vous lui dites, par exemple, que dans mon emploi de journaliste, pour que je progresse, je dois aller apprendre à faire des piges, et je souhaite le faire en 6 mois, 8 mois ou un an. Et là encore, pour les formations de 6 mois, on accordait deux ans aux gens. Conséquence, l’Etat payait les deux années inutilement. Et lorsque les gens revenaient de formation, ils n’étaient pas dans un emploi supérieur, ils revenaient faire le même emploi.

Pourquoi ?

Parce que nous n’avions pas mis en place un cadre organique, nous n’avons pas mis en place des fiches de poste. Désormais, il y a des cadres organiques que nous avons mis en place.

A quoi renvoient ces cadres organiques ?

Ce ne sont pas des organigrammes ; le cadre organique c’est un module qui permet de connaître la taille réelle de l’administration en fonction des missions qui sont assignées par le gouvernement. Cela veut dire que pour moi par exemple, le cadre organique de mon cabinet renvoie à ma mission de formation, d’écriture de texte, etc. Et je regarde et j’évalue ce qu’il me faut en matière de ressources humaines pour réaliser cette mission et les qualifications. Parce qu'avant, lorsqu’on avait besoin d’un journaliste par exemple, on faisait venir quelqu’un du quartier et on le présentait comme tel ; quand ça ne marche pas, on ne voit pas qu’il y a une mauvaise ressource. On dira «pourtant il y a plusieurs personnes là-bas !» Oui mais des personnes qui ne savent pas faire le boulot.

La masse salariale de l’Etat reste décriée en ce sens que, comme le souligne la Banque mondiale, elle est devenue insoutenable?

La réforme nous a permis de réduire la masse salariale qu’on le veuille ou non. Nous avons annoncé 532 milliards en 2014, je vous invite à aller regarder la loi des finances de 2015 et de 2016, vous allez être surpris qu’elle ait diminué parce que tout le monde a chanté que la masse salariale était insoutenable. Insoutenable pour deux raisons : premièrement, on ne savait pas qui on payait, deuxièmement on ne savait pas pourquoi on payait. Parce que si vous avez des effectifs et que vous savez exactement pourquoi vous payez, vous ne pouvez pas dire que la masse salariale est insoutenable. Et si vous savez quel est l’effectif dont vous avez besoin par les cadres organiques, vous pouvez dire attention ! je paie 10 personnes alors qu’en réalité il m’en faut 20, il faut que je fasse des prolongations pour voir comment je peux arriver à ces 20 personnes-là. Mais si vous avez 40 personnes et que vous vous dites : « mais au fait, pourquoi je paie ces 40 personnes ? » c’est que vous êtes un parfait idiot. C’était donc ça notre situation. Et la situation la plus grave c’est qu’on a créé dans l’administration gabonaise des corps qui n’existaient pas.

Vous faites allusion à quels corps ?

La main-d’œuvre non permanente par exemple. Ce n’est pas une main-d’œuvre de l’Etat et nous l’avons créée au point de coûter plus de 35 milliards de Fcfa par an. Cette main-d’œuvre est ce qu’on appelait des auxiliaires d’appui à l’administration. Puisque la permanence se déroule au niveau de pôles de la Fonction publique. Ce sont les fonctionnaires, les militaires, les magistrats. Or, dans l’administration, on a une tranche de la population qui vient nous aider et qui devient permanente et qui coûte encore plus cher que le fonctionnaire. Ça aussi il fallait que l’on sache qui est dedans. Et on s’est rendu compte que cette main-d’œuvre n’était pas celle qui avait été annoncée. Conséquence, on est allé prendre les gens dans les villages et on en a rempli l’administration. Et aujourd’hui nous n’avons pas le choix : il faut nettoyer.

Si nous voulons une administration performante, il faut que nous spécialisions nos emplois et que nous le fassions correctement. C’est pourquoi nous avons mis en place des DCRH, les cadres organiques, avec les fiches de poste, la mise à jour des carrières et l’automatisation de tous les actes. Jusqu’alors, les actes se faisaient à la main ; mais aujourd’hui, tout est informatisé de telle sorte que s’il y a 10 personnes qui doivent avancer, on rentre les matricules dans la machine, le logiciel lit la dernière situation administrative, et l’agent a son avancement.

Nous avons créé la première carte biométrique professionnelle. Elle dispose de toutes les informations concernant l’agent. Il suffit de l’introduire dans un lecteur à codes-barres, et on a toutes les informations qui concernent le fonctionnaire. Nous l’avons mise en place ici à la Fonction publique. C’est une carte biométrique qui existe déjà et que nous avons vulgarisée. Aujourd’hui, on a de faux agents de la douane, de la sécurité, etc. qui ont été démantelés parce que nous n’avons pas sécurisé nos emplois, nos identités. Donc la carte biométrique est l’une des solutions, car elle est infalsifiable. Elle sera vulgarisée sur l’ensemble de l’administration gabonaise.

Où en êtes-vous avec la réforme sur les départs volontaires à la retraite?

Une des réformes les plus importantes que nous sommes en train de réglementer et que vous aurez dans les jours qui suivent concerne les départs volontaires à la retraite. Jusqu’à présent, il n’y avait qu’une seule porte. Les agents rentraient à la fonction publique et l’on ne pouvait pas démissionner parce que si vous démissionniez, alors vous perdriez tous vos droits. Aujourd’hui, la loi est faite de telle sorte que nous puissions non seulement démissionner, mais faire de notre carrière ce qu’on veut. Donc nous avons un programme de départs volontaires à la retraite qui a été mis en place depuis 2012 au Budget, mais dont nous n’avons pas partagé les fondements.

Qu’est-ce qui n’a pas marché ?

Quand vous faites des départs volontaires à la retraite, on ne crée pas des chômeurs parce que tel que les choses étaient faites, nous avons créé un chômage. Or, beaucoup de personnes peuvent se dire que c’est alléchant de partir parce que je reçois mes sous. Mais après, quand cet argent est épuisé, que devient la personne si elle ne s’insère pas quelque part ? C’est pourquoi nous avons mis en place ce nouveau programme de départs volontaires et de réinsertion, de telle sorte que si quelqu’un quitte la fonction publique, il a la possibilité de se réinsérer. Il s’insère dans le programme Graine par exemple, parce que nous avons constaté que beaucoup de Gabonais sont des ingénieurs agricoles. Et s’ils quittent la fonction publique, il serait bon qu’on leur ouvre la porte question de les insérer dans le programme Graine et qu’ils deviennent aussi des entrepreneurs qui puissent apporter quelque chose à Olam, dans la mesure où Olam et Sotrader nous accompagnent pour le planting et la récolte des produits.

Donc il vaut mieux que ces personnes qui partent soient sous le couvert d’un major qui va les aider à s’installer, à s’organiser avant qu’ils ne produisent. Or si on les laisse à eux-mêmes, sans accompagnement, une fois qu’ils auront consommé tout ce qu’ils ont eu comme argent, ils deviendront des chômeurs, et en devenant des chômeurs, nous créons un autre problème. C’est pourquoi nous avons mis ce nouveau programme des départs volontaires en place pour accompagner ces personnes qui veulent partir.

SeM

Gabon Telecom et Airtel Gabon renouvellent leur licence d’exploitation pour 10 ans

Les deux opérateurs qui disposent le plus d’abonnés au téléphone mobile au Gabon, Gabon Telecom, filiale de Maroc Telecom et Airtel Gabon, filiale de Bharti Airtel, ont renouvelé pour une période de 10 ans, leurs licences d’exploitation.

Ce renouvellement, selon le président de l’Agence de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP), Lin Mombo (photo, centre), concerne les licences 2G qui portent sur la technologie neutre.

«Cette licence à technologie neutre permettra aux opérateurs de faire des montées de technologies sans revenir demander une nouvelle licence pendant les 10 ans, à l’autorité de régulation ou au gouvernement», confie Lin Mombo.

Cette licence dont le montant s’élève à 9 milliards de Fcfa, soit deux milliards de Fcfa de moins que la précédente, offre, selon l’ARCEP, de nombreux avantages aux opérateurs qui disposent, avec elle, de plus de marge de manœuvre en ce qui concerne la créativité et la productivité.

Un gain supplémentaire dans la technologie et l’innovation qui arrive au bout de quatre mois de discussions serrées, sanctionnées par un consensus sur les différents points contenus dans le nouveau cahier des charges.

«Très peu de pays ont fait cette évolution de rendre la régulation à l’image de la complexité de la technologie ; ici au Gabon, avec cette licence technologiquement neutre, on sera parmi les premiers à franchir ce pas», explique le directeur général de Gabon Telecom, Abderrahim Koumaa.

SeM

Le port d’Owendo réduit de 42% ses charges

En droite ligne de la réduction du train de vie de l’Etat, l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG) a entrepris d’ajuster ses charges de fonctionnement. C’est ainsi que lors du conseil d’administration, tenu le 22 juin à Libreville, les administrateurs ont insisté pour que la direction générale mette un accent particulier sur ce volet.

«Dans cet exercice, nous avons pu réaliser 42% de l’objectif assigné par le conseil d’administration ; mais il reste encore des domaines pour lesquels des réductions de charges peuvent encore s’opérer. Ces domaines doivent nécessiter au préalable la prise de décision des autorités gouvernementales», précise le directeur général de l’OPRAG, Rigobert Ikambouayat Ndeka (photo).

Pour le conseil d’administration, il y a un satisfecit sur les efforts réalisés par la direction de l’entreprise, quant à la réduction des charges. Celle-ci vient en effet d’acquérir un deuxième remorqueur de 70 tonnes afin d’améliorer sa santé financière.

L’acquisition de ces nouveaux équipements, de l’avis du conseil, permettra d’agir sur la baisse des coûts portuaires. «C’est une façon pour l’OPRAG d’accompagner le gouvernement en réduisant le coût de passage portuaire, en accélérant le déchargement de la marchandise, en assurant une meilleure performance portuaire», indique le directeur général.

SeM

Le Gabon se félicite de l’accélération de l’exécution du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA)

Le récent séjour à Libreville des administrateurs, en charge de la mise en œuvre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) du NEPAD, a été salué par les autorités gabonaises.

Selon le gouvernement gabonais, les résultats de cette mission qui avait pour objectif premier, de lever les obstacles administratifs, financiers et techniques afin d’accélérer la mise en œuvre des projets PIDA (transport, énergie, TIC) au sein de la CEEAC, permettront « inéluctablement de booster le programme de constructions d’infrastructures engagé par le pays ».

Les avancées enregistrées pour l’exécution de ce programme constituent une bonne nouvelle pour les finances publiques du Gabon. Cela, dans la mesure où le pays entend investir massivement pour mettre ses infrastructures à la hauteur de ses ambitions de développement.

A titre d’exemple, le projet de ligne électrique de 3800 km de la RDC à l’Afrique du Sud via l’Angola, le Gabon et la Namibie, et vers le Nord vers la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Tchad, prévoit un investissement de 10,5 milliards de dollars.

D’autres financements en faveur d’autres secteurs comme les infrastructures numériques et les énergies sont également attendus. Ils pourront également aider le Gabon à redimensionner son programme d’investissements publics.

Stéphane Billé