Le Nouveau Gabon

Le Gabon a franchi la barre de 3 millions d’abonnements à la téléphonie mobile

Selon les données de la direction générale de l’économie, ce record a été battu à la fin du mois de septembre 2016, sous l’impulsion notamment, du dynamisme de la téléphonie mobile depuis le déploiement de la technologie 3G/4G à Libreville et dans certaines villes de l’intérieur du pays.

Fort de cette situation, le nombre d’abonnés au téléphone mobile a augmenté de 5,8%, passant à presque 3 millions de clients actifs. Par ailleurs, le nombre d’abonnés au téléphone fixe et à l’internet haut débit, a quant à lui, progressé du fait des offres promotionnelles de gratuité de l’installation des kits Duo téléphone/internet.

Sur les neuf premiers mois de l’année 2016, le secteur a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 188 milliards de francs CFA, en hausse de 1% par rapport à 2015.

Synclair Owona

Frédéric Yifomnjou: « La titrisation offre beaucoup d’avantages aux entreprises »

Le directeur dépositaire central à la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (BVMAC) expose sur les avantages qu’offre l’opération de titrisation de la dette publique. Il présente les différences et les similitudes entre les divers mécanismes de recyclage de la dette.

Le Nouveau Gabon : Quel avantage présente la titrisation de la dette due aux entreprises par l’Etat?

Frédéric Yifomnjou : Le principal avantage c’est que les entreprises, lorsqu’elles détiennent des créances auprès de l’Etat, ces créances sont considérées comme des actifs illiquides. Bien sûr ce sont des actifs certes financiers, mais des actifs illiquides. Les entreprises ne peuvent pas mobiliser ces créances auprès d’une banque pour obtenir une avance ou tout autre financement. Dans le cadre de la titrisation, ces créances sont transformées en titres négociables. Et dans le projet en cours mis en place par le ministère de l’Economie, la titrisation offre aux détenteurs de titres un certain nombre d’emplois. Les titulaires de ces titres par exemple pourront les revendre auprès d’un agent à capacité de financement pour accéder aux ressources financières. Les entreprises peuvent également utiliser ces titres comme collatéral auprès des banques c’est-à-dire qu’elles peuvent nantir ces titres pour obtenir un crédit, elles pourront utiliser ces titres comme caution dans les marchés publics et même pour régler les arriérés d’impôts auprès de l’administration fiscale.

FY : Au-delà de ces avantages qu’offre la titrisation, est-ce que les entreprises gabonaises, aujourd’hui asphyxiées par les arriérés de paiement de l’Etat, ont suffisamment le courage pour d’attendre l’issue de ces échéances ?

C’est la raison pour laquelle j’insiste sur l’une des stratégies d’allocation des titres. Cela revient à dire qu’il ne faut pas donner une seule ligne de valeur mobilière qui porterait peut être sur cinq ou dix ans à ces titres. Mais l’on peut proposer plusieurs tranches de valeurs mobilières. Ce qui signifierait par exemple que si une entreprise a une créance de 50 milliards de FCFA auprès de l’Etat, on ne remettra cinquante titres d’une valeur de 1 milliards de Fcfa, avec une maturité unique. Mais par contre, ce seront plusieurs titres avec des maturités différentes. Donc, si c’est cinquante titres d’une valeur d’un milliard, on peut remettre 10 titres pour d’une maturité d’un an, 10 autres titres avec une maturité de deux ans, 10 autres titres avec une maturité de trois, quatre ou cinq ans. Ça permet à l’entreprise de mieux planifier l’entrée de ses ressources. Donc on peut gérer cela en étalant sur plusieurs années, au lieu de le faire sur une seule année.

FY : On sait que la cession des titres entraîne souvent une décote de leurs valeurs ; est ce que l’Etat peut garantir ou encadrer les transactions sur le marché secondaire ?

La décote résulte parfois de la négociation entre le créancier de l’Etat qui possède les titres, et l’investisseur qui veut les racheter. Ainsi par exemple, il s’agira pour l’investisseur ou le créancier de dire : « écoute, j’ai confiance en l’Etat, je sais que l’Etat va me payer mes titres. Si vous voulez les racheter, c’est parce que vous en avez besoin et je peux vous accorder tel niveau de décote ». Mais, dans le cadre de la mise en place de l’opération, qui est encore dans sa phase initiale, l’Etat peut encadrer les transactions sur ce marché et limiter ainsi les décotes possibles. L’Etat pourrait par exemple dire que pour les titres d’une maturité de deux ans, la décote est limitée à 10% ; les titres d’une maturité de trois ans, bénéficieront d’une décote de 20%. L’Etat, dans son rôle régalien, peut limiter ou encadrer ces opérations sur le marché secondaire.

FY : A quel niveau se trouve la conception de ce projet qui engage l’Etat gabonais et la BVMAC ?

Nous sommes dans sa phase initiale. En fait, avant de travailler dans une équipe, il faut que les gens puissent se familiariser avec un certain nombre de concepts, assimiler un certain nombre de mécanisme. C’est l’une des raisons pour laquelle nous avons organisé un séminaire il y a quelques semaines. Après cette phase, il y aura certainement une formation avec les créanciers de l’Etat pour qu’ils puissent également avoir l’information exacte sur ce mécanisme. C’est après cela qu’on pourra mettre les équipes d’intervention qui vont travailler dans ce projet.

FY : Quelles sont les différences qui existent entre la titrisation et les autres mécanismes de recyclage de la dette ?

La différence entre la titrisation et les autres mécanismes de recyclage de la dette réside dans la capacité du titulaire à négocier ou pas. Il y a par exemple le rééchelonnement, qui est l’un des mécanismes les plus utilisés et qui consiste à différer le règlement d’une dette de quelques années. La différence par exemple entre ce mécanisme et la titrisation- qui elle-même est une sorte de rééchelonnement, c’est qu’on reçoit des titres ou des instruments financiers qui ouvrent la voie à une négociation sur un marché secondaire et autre. Ce qui n’est pas possible dans le cadre du rééchelonnement où l’on reste prisonnier des actifs dont on est titulaire.

Pour relancer la filière cacao-café, la Caisse de stabilisation veut former 250 jeunes sur trois ans

Grâce au projet «Jeunes entrepreneurs du café-cacao (JECCA)», la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab) va lancer la formation de 250 jeunes de cinq provinces du Gabon sur une période de trois ans, en vue de relancer la production de ces deux cultures de rente.

Cette année, le projet qui a été lancé à Oyem, chef-lieu de la province du Woleu Ntem dans le nord du Gabon, prend en charge 50 jeunes de l’Ogooue-Ivindo, du Woleu-Ntem, du Haut-Ogooué, de l’Ogooué-Lolo et de la Ngounié.

Pour 2018 et 2019, ce sont respectivement 100 et 119 jeunes de ces mêmes provinces, qui bénéficieront de la formation dans la culture de ces produits de base, des techniques culturales, des bonnes pratiques, de l’approche commerciale. Le choix du Woleu Ntem pour le lancement du projet, d’après le directeur général de la Caistab, Ismaël Ondias Souna, découle de la volonté des autorités de redonner à cette province sa place de grenier de la nation et de sanctuaire de la culture du cacao et du café.

«La Caistab équipera des jeunes Gabonais d’outils théoriques et pratiques qui feront d’eux des entrepreneurs agricoles prospères et autonomes et suscitera certainement des nouvelles vocations pour le travail de la terre», confie le directeur général.

Le projet qui illustre la vision de la Caistab pour les prochaines années, suscite déjà un intérêt chez les jeunes. Aussi les autorités invitent-elles la jeunesse à se l’approprier, question de se donner les moyens de devenir entrepreneur.

Auxence Mengue

Le gouvernement veut moderniser le système d’informations de la douane

Pour permettre à la douane gabonaise de renforcer son dispositif de collecte et de traitement des données d’une part, et de rentabiliser ses opérations d’autre part, le gouvernement gabonais veut dans les mois à venir moderniser le système d’informations de cette administration.

La journée mondiale des douanes, qui vient de se célébrer, a donné l’occasion au ministre de l’Economie, Régis Immongault, de présenter les défis auxquels la douane est confrontée dans la sous-région à l’heure où l’on parle de «l’analyse des données au service de la gestion efficace des frontières».

«En dépit des efforts du gouvernement, certains défis restent à relever. Le plus pressant étant sans doute celui de la mise en place d’un système d’informations moderne et sécurisé», souligne le ministre. Car, depuis quelques temps, des efforts sont engagés par le gouvernement pour arrimer la douane aux standards internationaux en matière de bonnes pratiques. Mais la faillibilité et la caducité de son système d’informations ne sont pas de nature à permettre des rendements optimisés tant au niveau du service aux usagers que de la collecte des recettes.

La décision de moderniser le système d’information de la douane fait suite à la publication d’un rapport par l’Organisation mondiale des douanes. Le rapport qui pose un diagnostic sans complaisance de l’état de la douane gabonaise, indique que le système d’informations actuel de cette administration, ne correspond plus aux exigences technologiques du moment.

A la direction générale de la douane et des droits indirects, au-delà de cet outil de gestion, d’autres chantiers nécessitent également l’appui du gouvernement. Il s’agit notamment de la mise en place d’un scanner à container au Port d’Owendo et du guichet unique électronique multimodal. La mise en place de ces deux équipements permettra de faciliter et de promouvoir les investissements et de rendre plus dynamique la plateforme logistique de cette infrastructure.

Auxence Mengue

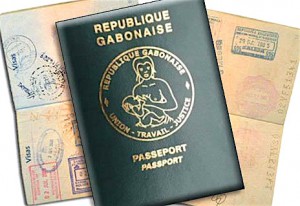

Les 48 pays où le détenteur du passeport gabonais peut se rendre sans visa préalable

Pour les Africains qui aiment voyager, il préférable de détenir un passeport des Seychelles, de Maurice ou d’Afrique du Sud que d’Ethiopie, de RDC ou de Djibouti… C’est ce que révèle le site Passportindex.org qui établit le classement mondial des passeports en fonction de la facilité qu’ils offrent à voyager.

Pour le détenteur d’un passeport gabonais, 48 pays dans le monde lui sont ouverts sans visa préalable. Le Sri Lanka est le seul pays parmi ces 48 à demander une autorisation électronique de voyage (ETA, Electronic travel authorization). Un papier que le voyageur devra avoir avant le départ vers ce pays d’Asie du sud.

Avec un passeport seychellois, vous pouvez voyager librement dans 126 pays (dont 96 sans visa et 30 avec un visa à l’arrivée). A l’autre extrême, avec un passeport somalien, seuls une trentaine de pays dans le monde vous accueilleront sans visa préalable. Au niveau mondial, c’est l’Allemagne qui bénéficie de la plus grande ouverture avec 158 pays ouverts sans visa préalable et les Afgans qui sont les plus soumis à l’obtention de visas préalables, à l’exception de 23 pays seulement.

Les 17 pays où le détenteur du passeport gabonais n’a pas besoin de visa :

Bangladesh

Chad

Ecuador

Haiti

Hong Kong

Indonesia

Malaysia

Mauritius

Micronesia

Morocco

Panama

Philippines

Sao Tome and Principe

Singapore

South Africa

St. Vincent and the Grenadines

Tunisia

Les 30 pays où le détenteur du passeport gabonais peut acheter son visa à l’arrivée

Cambodia

Cape Verde

Comoros

Congo

Djibouti

Dominica

Ghana

Guinea-Bissau

Iran

Kenya

Laos

Madagascar

Malawi

Maldives

Mauritania

Mozambique

Nepal

Nicaragua

Palau

Rwanda

Saint Lucia

Samoa

Senegal

Seychelles

Tanzania

Timor-Leste

Togo

Turkey

Tuvalu

Uganda

Le pays demandant un ETA (Electronic Travel Authorization) à l’arrivée

Sri-Lanka

Entre 2016 et 2017, le Gabon devrait observer une diminution de 17,5% des dépenses budgétaires

Selon la Direction générale du budget et des finances publiques (DGBFIP), cette tendance maîtrisée s’expliquerait par la poursuite de la stratégie du gouvernement visant à contenir les dépenses de fonctionnement afin de libérer l’espace fiscal pour le financement des investissements structurants dans un contexte macroéconomique peu favorable. «Personne n’est pour l’instant en mesure de prévoir les changements apportés par une éventuelle loi de finances rectificative, mais selon les projections initiales, les efforts du Gabon se traduiront par un plafonnement des dépenses budgétaires à 1775,9 milliards FCFA contre 2152,2 milliards FCFA arrêtés dans la loi de finances 2016, soit une baisse de 376,2 milliards FCFA.», indique-t-on à la DGBIP.

Quant aux dépenses courantes, elles devraient être en baisse de 185,6 milliards FCFA par rapport au budget 2016 et s’établiraient ainsi à 1403,8 milliards FCFA. Elles se composent des charges financières de la dette, des dépenses de fonctionnement et des autres dépenses. Les dépenses en capital devraient également diminuer de 190,6 milliards FCFA par rapport à 2016 et se situeraient à 372 milliards FCFA.

Enfin, les dépenses de personnel s’établiraient à 712 milliards FCFA dans la loi de finances 2017 contre 732,2 milliards FCFA en 2016. Elles comprennent, outre la solde permanente, les rémunérations des autres catégories de salariés et les prestations sociales des agents de l’Etat. La solde permanente est projetée à 662 milliards FCFA. Elle comprend : la solde indiciaire, la solde globale, les indemnités et les présalaires.

Mais malgré cette politique de rigueur budgétaire dictée par un contexte économique particulièrement difficile, le gouvernement a précisé : « il n’y aura pas de réduction de salaires au Gabon. Une précision d’une importance cruciale car les opposants en mal d’arguments cherchent à semer la confusion dans le but de bloquer la machine administrative par des grèves sans fondement».

Pour la Direction générale du budget et des finances publiques, rigueur doit rimer avec responsabilité en matière de politique budgétaire car malgré un contexte délicat, le pays doit maintenir le cap dans son ambition de développement socioéconomique.

Synclair Owona

Ali Bongo à Addis Abeba pour la 28eme Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine

Selon un communiqué de la présidence, Ali Bongo Ondimba est arrivé ce jour à Addis Abeba, en Ethiopie où il prendra part les 30 et 31 janvier prochains à la 28eme Session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine.

Au menu de cette rencontre figurent, entre autres, le financement de l’Union africaine, la Zone de libre-échange continentale et la demande d’admission du Maroc comme membre de l’Union africaine après 32 ans d’abscence.

Aura lieu également l’élection du nouveau président de la Commission de l’UA : parmi les cinq candidats en lice pour la succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma, le diplomate sénégalais, Dr. Adboulaye Bathily et quatre ministres des affaires étrangères : Dr Amina C. Mohamed du Kenya ; M. Moussa Faki Mahamat du Tchad ; M. Agapito Mba Mokuy de la Guinée équatoriale ; et Mme Pelonomi Venson Moitoi du Botswana.

Le gouvernement met en application les nouveaux taux des cotisations sociales

Les nouveaux taux de cotisation des travailleurs des secteurs public, privé et parapublic au régime d’assurance maladie et de garantie sociale ont été rendus publics par la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

Ainsi, pour compter du 1er janvier 2017, les nouveaux taux, l’assiette des cotisations, le plafonnement des salaires soumis à cotisation, imposent désormais aux employeurs du secteur privé et parapublic de cotiser mensuellement 4,1%. Pendant ce temps, les charges sociales des patrons du secteur public, quant à elles, sont plafonnées 5% par mois.

Pour ce qui concerne les employés du secteur privé et parapublic, il sera prélevé un taux de 2% tandis que leurs collègues du public se verront appliquer une ponction mensuelle de 2,5%. Seulement, dans le nouveau régime des cotisations sociales, le plafonnement des salaires soumis à cotisation des travailleurs est fixé à 2,5 millions par mois.

Ces nouvelles dispositions qui fixent les taux, l’assiette des cotisations ainsi que le plafonnement des salaires soumis à cotisation des travailleurs des secteurs public, parapublic et privé, viennent en abrogation des anciennes mesures qui fixaient le montant des cotisations sociales à 4,1% en ce qui est des employeurs, et à 1% pour les employés tous secteurs confondus.

Les points ont été relevés de 1% à 1,5 pour les employés tandis que le secteur public a vu son taux porté à 5% ; celui-ci reste inchangé pour le privé et le parapublic.

Pour mémoire, c’est le 25 août 2015 que ces nouvelles dispositions ont été communiquées par la sous-commission technique «sécurité sociale» de la CNAMGS, suite à la grève générale des employés de l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP) de décembre 2014.

De nouveaux paramètres de financement de l’assurance maladie obligatoire, sur proposition des partenaires sociaux, devaient être mis en place en vue d’assurer la garantie de chaque fonds contributif et de la CNAMGS.

Auxence Mengue

Le Gabon va légiférer sur une loi portant sur la cybersécurité et la protection des données en mars 2017

Avec les représentants des régulateurs, du Secrétariat général du gouvernement des ministères de l’Economie, du Commerce, de l’Intérieur, de la Défense, le ministre en charge de l’Economie numérique, Alain-Claude Bilie By Nze, a fait le point hier, le 26 janvier 2017, à Libreville, sur l’état de préparation d’un projet de texte sur la cybercriminalité.

« En matière de législation, les attentes des acteurs qui s’investissent pour le développement de l’économie numérique au Gabon sont nombreuses, et concernent tant la cybersécurité que la protection des données ou la question de la couverture du territoire par les réseaux numériques », a déclaré M. Bilie By Nze. D'après le membre du gouvernement, ce projet de loi qui sera présenté en mars prochain au Parlement vise précisément à répondre à ces enjeux qui conditionnent l’essor de ce secteur capital pour l’économie gabonaise.

La loi sur laquelle le Parlement va légiférer fait suite à une série d’évènements vécus au Gabon en 2016. En effet, en pleine période électorale, le ministère de la Défense nationale daté a commis un communiqué le mardi 30 août, indiquant que le pays a fait face à trois types de menaces. A savoir la cybercriminalité, les atteintes aux données à caractère personnel et l’importation illégale de matériel de télécommunication, satellitaire et militaire.

Le ministère de la Défense nationale avait alors recommandé pour l’occasion une plus grande prudence concernant l’application dénommée « Regag », mise en place au Gabon. Selon le gouvernement, une cellule de cybercriminels ivoiriens étaient chargés d’alimenter « Regag » et les réseaux sociaux de faux contenus. Outre l’échange de données incontrôlées, ce type d’application serait reconnue pour pirater l’ensemble des données personnelles de ses utilisateurs.

Sylvain Andzongo

Le Gabon pourrait procéder à une révision constitutionnelle au cours du second septennat d’Ali Bongo

Au cours de la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle qui a eu lieu le 26 janvier à Libreville, Marie Madeleine Mborantsuo, présidente de ladite Cour, a proposé, dans l’optique d’une amélioration de la Constitution, de procéder à des réformes juridiques.

Mme Mborantsuo a suggéré notamment d’entreprendre « de grands travaux de réécriture des textes en ce début du second septennat » du président Ali Bongo Ondimba réélu le 27 août 2016.

Les motivations de celle qui dirige la plus haute juridiction du pays étant que, lors de la session 2016, la Cour constitutionnelle a fait face à de nombreuses difficultés « notamment lors des phases pré et post-électorale de la dernière présidentielle ».

En dehors de cette suggestion de révision de la loi fondamentale, un rapport des activités de la session écoulée a été remis au terme de cette audience au chef de l’Etat, aux présidents des deux chambres du Parlement et à titre exceptionnel, au Premier ministre.

La rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle se tient chaque année depuis 1995 le 3ème jeudi du mois de janvier, conformément aux dispositions en vigueur.

S.A