Le Nouveau Gabon

L’entretien accordé par le président gabonais Ali Bongo Ondimba au journal marocain Le Matin

Présent à Marrakech dans le cadre des travaux de la 22e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 22) qui se déroule jusqu'au 18 novembre dans la cité ocre, le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, revient sur les enjeux de cette grand-messe mondiale ainsi que sur le partenariat stratégique qui existe entre le Gabon et le Royaume du Maroc, considérés par certains comme l’illustration d’une coopération Sud-Sud dynamique et diversifiée.

Monsieur le Président, vous êtes à Marrakech pour participer à la COP 22, une rencontre décisive sur l’avenir de la planète. Quel est votre sentiment de voir cet événement se tenir en terre africaine ?

Ali Bongo Ondimba : L’Afrique a des solutions à proposer. Elle doit prendre sa part dans la résolution des défis des changements climatiques, notamment dans la révolution des énergies renouvelables afin que sa jeunesse et celle de la planète tout entière reçoive en partage une terre où chacun aura sa place et où l'égalité des chances fera écho à l'égalité des droits. Pour y parvenir, il faut une action combinée des États et du secteur privé. Il faut du courage et de l'imagination. Il faut de la solidarité, car nul n'échappera au funeste sort qui nous attend tous si le devoir de solidarité ne s'imposait à tous. En effet, l'Afrique ne saurait soulever seule un tel fardeau.

Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être plus aveugles aux conséquences du dérèglement climatique, mais il nous faudra faire bien plus qu’ouvrir les yeux pour éviter une tragédie humaine générale. Il nous faut donc changer, car comme l'avait déjà compris Darwin, «les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements». Parce que cette 22e Conférence des Parties se tient en terre africaine, notre continent saura prendre ses responsabilités, et s’inscrire dans le temps de l’Action.

Votre engagement en faveur de la protection de la faune africaine est connu. La défense de la nature et la préservation de l’environnement vont de pair. Quelles sont vos attentes de la COP 22 ?

Il y a bientôt un an, la COP 21 réalisait, à Paris, un accomplissement remarquable dans la longue marche vers un climat et un monde durables. Au moment où s'ouvrait la COP 21, les attentes étaient nombreuses et relevaient de l'impérieuse nécessité d’œuvrer en vue de la préservation de la vie humaine sur Terre. C'est donc avec une certaine satisfaction qu'on a pu constater l'universalité de l'Accord de Paris, son caractère relativement contraignant.

Il nous faut désormais aller au-delà des principes. Le temps est venu de l'action afin de confirmer et rehausser l'ambition. Le grand défi de l'heure est le suivant : comment développer nos pays et lutter contre la pauvreté en construisant les infrastructures nécessaires pour assurer la croissance tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ? Quelle agriculture adopter pour permettre l’autosuffisance alimentaire ? Quelle énergie pour assurer le développement autant que les besoins de base des populations ?

Notre action doit s’inscrire avant tout dans la délicate conciliation entre développement économique et protection de l’environnement. Il s'agit là d'un enjeu majeur dont le Gabon a fait une priorité nationale. En effet, le développement en soi n'est ni bien ni mal. C'est la façon de se développer qui est bonne ou mauvaise, propre ou sale.

Il ne s'agit donc plus de dompter à tout prix la nature. Il s'agit de négocier avec elle, comme nos anciens ont toujours su le faire. Il est avéré aujourd'hui que l'Afrique sera, si rien n'est fait, le continent le plus durement touché, alors même qu’il n'est responsable que de 4% des émissions mondiales, au point que, en moyenne, un Africain consomme en huit ans autant d'énergie qu'un Américain en un mois. Il est dans l'intérêt de tous que de tels écarts soient réduits, non pas en consommant plus, mais en consommant mieux, durablement.

Mais, comme je l'ai dit à Paris, l'heure n'est plus au débat entre le Juste et l'Injuste. L'heure est définitivement à l’Action. Et, comme il l'a toujours fait, le Gabon reste déterminé à tenir ses engagements pour réussir un développement industriel socialement responsable et durable, car la conscience environnementale n'est pas une idée neuve dans notre pays.

À la veille de la COP 21, nous avons été le premier pays africain à soumettre notre contribution nationale et nous nous sommes engagés à réduire de moitié nos émissions à l’horizon 2025. Nous avons mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs, à commencer par la protection de la forêt, la réduction du torchage de gaz associé à l’exploitation pétrolière et la mise en place d’un plan de développement industriel à faible intensité carbone. C’est l'objet même du «Plan stratégique Gabon émergent» qui répond aux termes de notre contribution en prenant appui sur un outil majeur : le Plan national d’affectation du territoire (PNAT) dont la fonction est d’adresser une orientation à chaque zone du territoire afin de mettre en valeur les ressources, de minimiser le risque de conflit entre les usages incompatibles, et d’optimiser les opportunités en termes d’usages multiples et compatibles. Et, pour assurer une effectivité maximale au PNAT, nous avons créé l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales qui permet une surveillance précise de notre territoire grâce à l’acquisition et au traitement d’images satellitaires ciblées. Ce formidable outil est à la disposition des pays frères.

Le Maroc et le Gabon sont deux pays frères. Leurs liens sont indéfectibles. L’opinion publique marocaine, d’ailleurs, vous identifie toujours comme l’un des plus fervents défenseurs du retour du Maroc à l’Union africaine (UA). Comment évaluez-vous la demande marocaine, récemment déposée, et comment comptez-vous appuyer cette demande légitime ?

J’ai toujours dit que le fait que le Royaume se trouve hors de cette institution, dont il est pourtant un des pays fondateurs, et en dépit des bonnes relations qu’il entretient avec ses membres, était une anomalie. Le Maroc est appelé par ses pairs africains à retrouver sa place au sein de l'UA, et cela se fera. Nous sommes de ceux qui œuvrent dans l'intérêt du continent, et le développement harmonieux de l'Afrique passe évidemment par le resserrement des liens. Notre histoire, nos cultures et notre avenir nous le commandent.

Dixième client et troisième fournisseur du Maroc, le Gabon entretient des relations politiques et des liens de fraternité avec le Royaume chérifien depuis 1972. Les deux nations partagent une même vision pour l’Afrique : le développement économique, tourné vers un plus juste partage de la croissance, conjugué à la stabilité et à la sécurité régionale, forme le socle d’un avenir commun à fort potentiel, au bénéfice des populations. L'exemplarité des liens qui unissent le Maroc et le Gabon est une réalité qui se passe de toute réserve. Et le Royaume doit retrouver sa place naturelle dans l’institution panafricaine pour remplir pleinement un rôle moteur alors que le continent fait face à des défis inédits.

Un élan de solidarité socio-économique très fort est en train de se développer sur le continent. La coopération Sud-Sud est de plus en plus une vision commune entre les pays africains. En tant que leader africain, pensez-vous que cela signifie que l’Afrique est en train de s’émanciper et de se prendre en charge ?

À l’image du partenariat stratégique qui existe entre le Gabon et le Royaume du Maroc, illustration d’une coopération Sud-Sud dynamique, diversifiée et exemplaire, le continent entre dans une nouvelle ère, celle d’un développement autonomisé. Désormais, l’Afrique fait entendre ses voix propres et porte de grands projets.

Nous croyons beaucoup à la mise à niveau des ressources humaines, qui engage déjà un courant de retour vers leurs terres d’origine des meilleurs talents partis se former ailleurs. C’est un élan de solidarité humaine qui apparait comme un signal historique : les Africains entendent exprimer leurs capacités pour faire aboutir le grand destin qu’ils se sont donné.

Demain, nous serons plus forts dans le concert des nations, plus pertinents dans les échanges commerciaux et plus unis sur le plan de l’affirmation culturelle. C’est notre ambition. C’est l’ambition de tout un continent dans un esprit de paix, de coopération, de dialogue et de partage.

Synclair Owona avec Le Matin.ma

Michael Adandé, le PDG de la Post SA décide de saisir la justice

La décision a été prise au cours du Conseil d’administration extraordinaire du 14 novembre dernier présidé par le Président-directeur général de la Poste SA, Michael Adandé, en vue de sortir l’institution de la zone de turbulences qu’elle traverse.

La mise en application de cette mesure se fera sous la base d’un ensemble de faits, d’évènements, d’opérations et de dossiers. Selon M. Adandé, devant la justice, tous les anciens cadres et les nombreux créanciers devront répondre de leurs actes afin d’établir et de définir les responsabilités sur la banqueroute que connait la Post SA.

Cette procédure permettra non seulement de comprendre exactement ce qui s’est passé, mais également de savoir comment gérer le dossier de la Poste SA et faire en sorte que cette institution redevienne une entreprise performante et véritablement citoyenne.

L’objectif affiché par la nouvelle direction de la Post SA, à travers cette initiative, est d’offrir de meilleures prestations possibles à la clientèle qui se veut captive, à revenus souvent modestes et ayant des besoins de services financiers, a confié Michäel Adandé.

Depuis quelques mois, la Poste SA est engluée dans une profonde crise dont la sortie passe inévitablement par l’injection d’au moins, une centaine de milliards de Francs CFA par l’Etat gabonais, et l’application d’un plan de redressement.

Synclair Owona

Une nouvelle loi va désormais régir le secteur eau et électricité au Gabon

Si la politique du gouvernement en matière d’eau et d’énergie reste prioritairement axée sur la gestion de la fin de la concession avec la Société d’eau et énergie du Gabon (SEEG), filiale de la française Veolia Eau, qui arrive à terme le 30 juin 2017, il convient également de relever que plusieurs pistes sont actuellement explorées par le gouvernement en vue de parvenir à une solution durable dans ce secteur.

Car, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, la demande reste encore insatisfaite, qu’il s’agisse des grandes agglomérations urbaines ou des petites communes rurales. Pour ce défi majeur, le Gabon doit-ainsi non seulement renforcer la production, mais aussi améliorer les capacités de distribution pour parvenir à une solution durable.

Selon les pouvoirs publics, la gestion de ce dossier se fera dans le cadre d’une nouvelle loi régissant ce secteur. Elle est appelée d’attirer de nouveaux investisseurs pour la réalisation des ouvrages de production et de transport d’énergie électrique, d’une part, et d’eau potable d’autre part.

Dans nouveau dispositif, les zones rurales seront prises en compte dans un projet mené en partenariat avec la Banque mondiale, dénommé « Accès aux services de base en milieu rural ». A travers ce dispositif, le gouvernement vise notamment à déployer les services d’eau et d’électricité aux populations situées à l’extérieur du périmètre concédé à la SEEG.

Mais au-delà de ces actions ponctuelles, il y a des programmations plus lourdes. L’objectif est de mettre en valeur le riche potentiel hydroélectrique du pays afin de garantir l’énergie électrique à un coût socialement acceptable et économiquement viable.

Synclair Owona

Les relations entre le Gabon et le FMI s’articulent autour de trois principaux volets

A la veille d’une mission du Fonds monétaire international (FMI) à Libreville, entrant dans le cadre de l’évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques selon la méthode PEFA ( ), il convient de retenir, pour mieux maitriser la philosophie des rapports qu’entretien le Gabon avec cette institution de Brettons Woods, que trois principaux volets sont au cœur de ce partenariat :

- Le premier est relatif à la participation du Gabon aux rencontres statutaires telles que les Réunions de printemps et les Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

- Le second volet concerne l’assistance technique dont bénéficie le Gabon dans le cadre des réformes structurelles. C’est dans ce sens, a-t-il expliqué « que des experts du siège du FMI et ceux du centre régional d’Afritac Centre appuient le Gabon dans certaines reformes structurelles essentielles. Je citerai par exemple celles concernant la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes ainsi que la Direction générale de dette».

- Quant au troisième volet, il a trait aux engagements statutaires au titre de l’Article IV des statuts du FMI qui stipule que le Fonds «exerce une ferme surveillance sur les politiques de change des États membres et adopte des principes spécifiques pour guider les États membres en ce qui concerne ces politiques». Dans ce cadre, le Gabon est tenu de recevoir des délégations du FMI chaque année.

Généralement, les techniciens du FMI assurent un suivi permanent des économies des pays membres et se rendent sur place pour un échange de vues avec les gouvernements. Cela, afin d’évaluer la présence de risques pesant sur la stabilité intérieure et mondiale, qui justifieraient d’ajuster les politiques économiques ou financières. Ces entretiens portent généralement sur le taux de change, les politiques monétaires, budgétaire et financière, ainsi que sur les réformes structurelles essentielles au plan macroéconomique.

Synclair Owona

Un Village africain à Paris pour vivre la CAN Total 2017

Du 14 janvier au 5 février 2017, le Palais des congrès de Montreuil servira de cadre pour la diffusion des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra au Gabon durant cette période, autour d’un concept baptisé African Village Diaspora.

Financé à hauteur de 1,572 milliard FCFA soit 2,4 millions d’euros, cette initiative est de Jean Marcel Tape (photo), un homme d’affaires d’origine ivoirienne, indique un blog du site Médiapart. En plein cœur de Paris, les passionnés du football pourront ainsi suivre la grande fête du football africain au moyen d’écrans géants. Ce sont près de 6000 visiteurs, constitués en partie de la diaspora africaine, des représentants des consulats, des ambassades et des amoureux du ballon rond, qui y sont attendus chaque jour.

Selon le promoteur et chef des opérations de l’African Village Diaspora, « Le choix de ce site s’explique par le fait que le Palais des Congrès de Montreuil représente aujourd’hui un symbole fort pour la communauté africaine d’Ile-de- France, déjà habituée à se rendre en ce lieu pour voter aux élections de leur pays d’origine. De plus, une importante population issue des pays africains réside dans cette ville de Montreuil », explique-t-il.

Au nombre des avantages du Village de la CAN, l’on indique entre autres, la communion, la découverte des cultures d’autres terroirs, mais aussi les spécificités touristiques et économiques du continent noir. Grâce à des stands aménagés, les visiteurs pourront déguster des plats typiquement africains, des boissons, avec la possibilité d’acheter pour emporter.

Au cours d’une conférence de presse tenue le 10 novembre dernier au Pau Brazil, le concept a été largement expliqué aux public. Selon le promoteur, l’African Village Diaspora s’étend sur 18 000 m2. Pour agrémenter ces moments de partage, les invités auront droit aux prestations artistiques des artistes du continent tels que Maître Gims (Franco-Congolais), Ariel-T (Gabonaise), Flavour (Nigériane), le rappeur Guinéen MHD, l’ivoirien Gadji Celi et bien d’autres.

SO

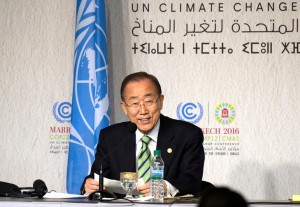

Ban Ki-moon félicite les présidents Obiang Nguema Mbasogo et Ali Bongo Ondimba pour leur « leadership politique »

Dans une déclaration signée ce mardi 15 novembre, en marge de la COP-22 à Marrakech, à l'occasion de la signature de l'accord spécial sur le différend frontalier entre la République de Guinée équatoriale et la République gabonaise, le Secrétaire général de l’ONU a félicité Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, et Ali Bongo Ondimba d’avoir fait preuve de leadership politique, de courage et de sagesse pour parvenir à ce compromis historique, conforme à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies.

Cette cérémonie marquait la conclusion fructueuse de la médiation des Nations Unies qui, depuis 2008, qui visait à trouver une solution mutuellement acceptable, au différend frontalier entre les deux pays afin de le soumettre à la Cour internationale de Justice.

Ban ki-moon a également remercié les parties de leur excellente coopération avec le point focal pour le différend, Jeffrey Feltman, Secrétaire général adjoint pour les Affaires politiques, ainsi qu'avec son prédécesseur, Nicolas Michel.

Le Secrétaire général de l’ONU a enfin Ban exprimé l'espoir que le règlement de ce différend frontalier de longue date puisse être une source d'inspiration pour d'autres pays confrontés à des défis similaires en démontrant qu’une résolution pacifique et par des voies légales est possible.

Synclair Owona

Le Gabon réaffirme son engagement à lutter contre le changement climatique à la Cop 22

Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, est intervenu mardi à la tribune de la conférence onusienne Cop 22 pour « réitérer l’engagement inconditionnel du Gabon à lutter contre le changement climatique et à promouvoir un développement durable consistant concrètement à ne pas renoncer au développement sans pour autant insulter l'avenir ».

Après avoir rappelé que peu d'accords internationaux avaient connu l'engagement et la célérité qui ont caractérisé l'Accord de Paris sur le Climat (Cop 21), adopté par 196 Parties au Bourget en décembre 2015 et entré en vigueur le 4 novembre dernier, Ali Bongo Ondimba a souligné que l’engagement du Gabon s'exprimait à travers sa contribution nationale visant à réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre.

« Le Gabon ne ménagera aucun effort pour réaliser sa transition énergétique. », a déclaré le président gabonais. Le chef de l’Etat a indiqué que son pays poursuit la diminution de la pression exercée sur la forêt en appliquant strictement son code dédié, qui prévoit que la totalité des concessions deviennent des concessions forestières sous aménagement durable. Tout en réduisant la superficie forestière sous exploitation de 16 millions à 11 millions d’hectares à l’horizon 2025.

S.A

Le Gabon et la Guinée équatoriale acceptent de soumettre leur différend frontalier à la Cour internationale de justice

À l’invitation du Secrétaire général (SG) des Nations unies, Ban Ki-moon, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, et son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba, ont signé le 15 novembre 2016, en marge de la COP 22 au Maroc, le compromis visant à soumettre à la Cour internationale de justice (Cij) le différend frontalier concernant les îles Mbanié, Conga et Cocotiers.

Le Secrétaire général de l’ONU a exhorté les parties à accélérer toutes les procédures internes afin d’assurer l’entrée en vigueur rapide dudit compromis.

Ban Ki-moon a aussi encouragé les deux chefs d’Etat à poursuivre le renforcement des relations bilatérales. Il réitéré l’engagement des Nations unies à contribuer à la promotion de la paix et la stabilité régionales, notamment à travers le Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (Unoca), dont le siège est à Libreville, au Gabon.

La première médiation de l’Onu au sujet de ce conflit frontalier a été mise en place, en 2003, par l’ex-SG Koffi Annan qui l’avait confiée à un avocat canadien, Yves Fortier.

Mais sans succès. Finalement, en 2016, Ban Ki-moon a désigné un nouveau médiateur, l’américain Jeffrey Feltman, sous-secrétaire général de l’Onu chargé des affaires politiques. Un processus qui semble désormais sur la bonne voie.

Sylvain Andzongo

Le gouvernement préconise cinq actions d’envergure pour optimiser les recettes fiscales

Dans le contexte actuel de ralentissement de l’économie nationale, liée en partie à la baisse des recettes fiscales, la politique économique mise en œuvre par les autorités gabonaises, pour optimiser le travail de collecte des administrations des douanes et des impôts, repose sur cinq principaux leviers. Il s’agit notamment de :

- L’élargissement de l’assiette fiscale. Elle comprend par exemple la fiscalisation du secteur informel, la fiscalisation du patrimoine immobilier et foncier, l’application des dispositions du Code Général des Impôts relatives au précompte de l’IRPP, etc. ;

- L’amélioration du rendement des contrôles fiscaux et le renforcement de l’action en recouvrement. Elle consistera à agir avec beaucoup plus d’efficacité sur l’apurement des restes à recouvrer et prévenir les accumulations ainsi que l’apurement des régimes suspensifs;

- La création d’une entité de revenus consacrant la fusion de la douane et des impôts pour améliorer la mobilisation des recettes.

- La mise en œuvre d’un programme de réduction des dépenses fiscales et la mise en place d’un ‘’guichet unique’’ spécialement dédié à ces opérations.

- La communication sur les mesures fiscales. Elle consiste à promouvoir le consentement à l’impôt et renforcer le civisme fiscal. Désormais personne n’échappera à l’impôt. Dans ce cadre, des avis de redressement des services fiscaux ont d’ailleurs été adressés à certains opérateurs économiques et autres contribuables.

Outre ce dispositif, le gouvernement a également lancé des inspections de contrôle dans les principaux services fiscaux et douaniers pour prévenir les fraudes organisées et lutter davantage contre la corruption.

Synclair Owona

Le gouvernement gabonais n’envisage pas de Programme d’ajustement structurel avec le FMI

C’est du moins l’un des principaux messages que le ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du développement, Régis Immongault Tatagani (photo), a tenu à véhiculer, compte tenu d’un certain nombre de dires relayés par certaines sources, au cours d’un entretien récemment accordé à Directsinfosgabon.

Au cours de cet échange, le ministre de l’Economie est particulièrement revenu sur la persistante rumeur véhiculée, faisant état d’une éventuelle signature d’un Programme d’ajustement structurel (PAS) du Gabon avec le FMI. Au contraire, tout en réitérant l’excellence des rapports entre le Gabon et l’institution de Bretons Wood, Régis Immongault Tatagani a indiqué que cette option n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. De façon précise : « Nous n’avons aucune raison de nous passer de l’expertise du FMI, mais en ce qui concerne l’idée d’un Programme d’ajustement structurel, pour l’instant ce n’est pas envisageable pour le gouvernement.», a-t-il indiqué.

Rappel historique

En décembre 1985, la baisse conjuguée du prix du baril de pétrole et du taux de change du dollar appelée avait déjà plongé le Gabon, dans l'une des plus graves crises de son histoire, explique le Pr Zomo Yebe Gabriel, dans son essai intitulé : ‘’Comprendre la crise de l'économie gabonaise’’.

En effet, le non-respect des quotas de production de certains pays de l'OPEP en guerre (Irak, Iran) ou endettés (Nigéria...), et la lutte pour le maintien des parts de marché entre l'OPEP et les autres producteurs de pétrole ont entraîné, dès la fin de l'année 1985, la chute du prix du brut sur le marché international.

De 26 dollars le baril en janvier 1986, le prix du brut gabonais est descendu à 12 dollars et même à 9 dollars le baril, au mois d’août. Quant aux taux de change du dollar, après avoir connu une longue période de surévaluation de 1981 à 1985, il se réorienta à la baisse sous le triple effet du ralentissement économique aux USA, de la baisse des taux d'intérêt et des interventions des banques centrales des cinq pays les plus industrialisés. De 449,5 FCF A en 1985, il ne vaudra plus que 346 FCFA en moyenne en 1986, 300,5 FCFA en 1987.

Cette double baisse du prix du baril de pétrole et du taux de change du dollar s'est fait ressentir différemment dans les économies pétrolières à l’instar du Gabon, compte tenu des différences de capacité de production et de sa structure économique.

S’agissant particulièrement du Gabon, les premiers effets de cette double baisse ont été ressenties en 1986 avec notamment, une chute des recettes pétrolières de 720 milliards en 1984 contre 240 milliards en 1986. Les recettes budgétaires se sont réduites à leur tour de 630 milliards en 1986 à 267 en 1987. Le pays a également connu une forte détérioration de la balance des paiements avec un solde courant de 47,65 milliards de FCF A, et un accroissement alarmant du niveau de la dette publique et de son service.

L'ampleur prise par la crise au fil des mois de l'année 1986 a finalement contraint les autorités gabonaises à solliciter l'aide du FMI. Le 23 décembre, l’institution de Brettons Woods leur ouvre un crédit stand-by de 98,7 millions de Droits de tirages spéciaux (DTS), contre l'acceptation d'un Programme d'ajustement structurel (PAS), élaboré en collaboration avec la Banque mondiale.

Le PAS impose alors au pays d’accepter ses draconiennes initiatives de stabilisation et d’ajustements structurels devant lui permettre de rééquilibrer ses comptes intérieurs et de renouer avec une croissance plus saine et durable. Malheureusement, ces deux programmes ont connu des résultats bien mitigés.

Deux ans plus tard, en décembre 1988, le Gabon décide de suspendre les négociations avec le FMI jugeant certaines mesures du deuxième programme de redressement difficiles à mettre en œuvre en raison de leurs effets socio-politiques néfastes, non sans relancer les controverses sur la nécessité et les fondements des conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale.

Synclair Owona