Le Nouveau Gabon

Bpifrance sollicitée pour la création d’un Fonds de garantie des PME au Gabon

Introduite au cabinet du Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondet par le ministre de la Promotion des PME, Biendi Maganga Moussavou, une délégation de la Banque publique d'investissement BPI France a été l’hôte du chef du gouvernement, le mercredi 9 novembre 2016.

Au cours de cet entretien, il s’agissait de faire le point sur la mise en œuvre du Fonds de garantie des PME. Selon le ministre de tutelle, cet organe vise à mettre en place un instrument pour accompagner et garantir les investissements des PME françaises au Gabon.

De l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre des solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de l’entreprise. Cet organisme financier indique que ses partenaires mobiliseront 200 milliards d’euros d’ici à 2019 dans les entreprises françaises.

Sylvain Andzongo

Le secteur de l’hôtellerie fait grise mine

Dans le contexte actuel de rareté des ressources généralisé liée à la crise pétrolière, la majorité des entreprises qui ont logé leur personnel et installé leurs bureaux dans la plupart des hôtels de prestige de Libreville sont en train de revoir leur contrat d’hébergement.

Du coup, le Méridien Ré-Ndama, le Radisson Blue Okoumé Palace, l’hôtel Boulevard, la Résidence Palm D’or, l’hôtel Prestige Royal Palm… considérés de façon globale comme les fleurons de l’hôtellerie gabonaise et principalement concernés par cette conjoncture, observent une forte baisse d’activités.

Du coup, ces structures ont du mal à afficher carton plein désormais. «Aujourd’hui, prétendre que les hôtels haut standing font du chiffre comme avant, c’est se fourvoyer», indique un responsable hôtelier ayant requis l’anonymat. Poussant l’analyse plus loin, un responsable du Méridien Ré-Ndama relève quant à lui que l’interdiction d’exportation du bois au Gabon, n’a pas non plus fait les affaires du secteur touristique et hôtelier. «Les entreprises qui exerçaient dans la filière bois faisaient partie de nos gros clients, et ont dû plier bagages. Ce qui représente quand même une baisse de nos chiffres», regrette-t-il.

L’autre facteur qui explique la baisse des fréquentions de ces structures hôtelières, c’est le climat social que connaît actuellement le pays, qualifié d’instable pour certains et d’incertain pour d’autres. « Durant les violences postélectorales, beaucoup d’expatriés qui logeaient dans ces structures sont rentrés dans leurs pays respectifs, par crainte des représailles. En outre, ces édifices ayant été ciblés durant les violences, la panique s’est emparée de certains, au point que les chambres se sont vidées jusqu’à présent.», indique un sous-traitant.

A tous ces facteurs s’ajoute la question de la valeur des services. Les tarifs proposés par les résidences privées, motels et autres auberges qui sont relativement bas, mettent à mal les hôtels de prestige. Face à cette réalité, où d’un côté ‘’les 5 étoiles’’ proposent pour la plupart, des tarifs long séjours et uniquement des formules ‘’nuitées’’ oscillant entre 45 000, 80 000, 200 000, voire 300 000 de FCFA, tandis que de l’autre, les structures concurrentes proposent des formules largement revues à la baisse, et à moindre coût, le choix est vite fait par les clients.

Malgré la morosité de la conjoncture, les espoirs de sortie de crise pour les responsables de ces hôtels reposent sur la Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera du 14 janvier au 5 février prochain. Cela au regard de l’engouement que l’on commence à constater s’agissant des réservations des chambres dans le cadre de cette grand-messe du football africain.

Synclair Owona

Les banquiers considèrent la filière élevage comme un secteur à risque

C’est l’une des principales leçons à tirer au lendemain du symposium organisé à l’intention des opérateurs économiques de la filière de l’élevage, le 8 novembre dernier à Libreville.

Au cours de ce conclave qui a permis aux acteurs du secteur d’exposer les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien, celui de l’accès aux sources de financements est resté prépondérant. Selon les représentants des institutions financières présents à cette réunion, les filières de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche sont globalement considérées comme des secteurs à risque. Car, pour financer les investissements dans ces secteurs, les institutions de financement ont besoin de s’appuyer sur un certain nombre de garanties, telles que le foncier, pour octroyer des crédits. Ce qui n’est généralement pas possible.

Autre écueil et non des moindres. Compte tenu des limites de leurs moyens, les banques de développement, qui devraient assurer le financement de ce type d’activités, ont du mal à jouer pleinement leur rôle, à cause des risques que présentent les acteurs de la filière.

Selon les partenaires techniques, ce manque d’intérêt de la part des institutions financières, à financer ces filières, résulte également du comportement des acteurs du secteur qui accordent peu d’intérêt aux recommandations formulées à leur endroit, pour la promotion de leurs activités. «Depuis un bon nombre d’années, nous organisons des petits séminaires de formation. Lorsqu’on les convoque, sur une centaine d’invitations, vous pouvez vous retrouver avec 10 individus, c’est à déplorer. On donne de notre temps pour pouvoir justement les entretenir sur les problèmes qu’ils ont dans leurs exploitations mais hélas …», a exprimé un partenaire technique qui a, par la même occasion, invité les éleveurs à faire preuve de sérieux pour prétendre à un certain dynamisme.

Malgré tout, les distributeurs qui ont également fait des remarques aux éleveurs, se sont dit disposés à les accompagner dans la vente de leurs produits, mais à condition qu’ils se constituent en coopératives.

Synclair Owona

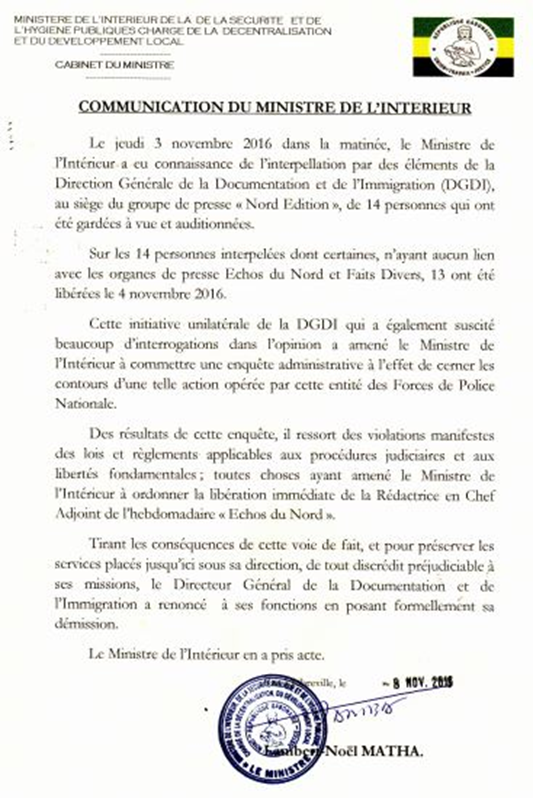

Le directeur général de la documentation et de l’immigration démissionne de ses fonctions

Tirant les conséquences de l’interpellation brutale, menée par ses services au siège du groupe de presse Nord Edition, le 3 novembre dernier, le DG de la documentation et de l’immigration (DGDI) vient de rendre son tablier en posant formellement sa démission, indique un communiqué signé du ministre de l’Intérieur, ce mercredi 9 novembre.

Cette initiative au cours de laquelle, 14 personnes ont été interpellées, auditionnées puis gardées à vue de façon unilatérale par la DGDI avait alors amené le ministre de l’intérieur à commettre une enquête administrative, à l’effet de cerner les contours d’une telle action, opérée par cette unité des Forces de police nationale.

Au terme de celle-ci, il est ressorti que des violations manifestes des lois et règlements applicables aux procédures judiciaires et aux libertés fondamentales avaient été observées au cours de cette action. Toutes choses qui avaient amené le ministre, à ordonner la libération immédiate de la rédactrice en chef adjoint de l’hebdomadaire Echos du Nord.

Synclair Owona

L’État reprend progressivement la main sur la filière pêche

Dans le but de tirer meilleur profit de sa filière pêche, les autorités gabonaises ont initié un certain nombre de mesures qui vont du renforcement du dispositif institutionnel de régulation de la pêche, à l’amélioration des règles de gestion, en passant par le renforcement des contrôles dans le secteur, afin de mieux maitriser et contrôler ce secteur après plusieurs années de pillage de ses ressources.

Création de l’ANPA pour renforcer la maîtrise du secteur de la pêche

L’Agence nationale des pêches et de l’aquaculture (ANPA) créée en 2014, et placée sous la tutelle technique du ministère en charge de la Pêche, doit mener des missions de suivi, contrôle et surveillance des pratiques des opérateurs, assurer l’aménagement des pêcheries et aires maritimes protégées, promouvoir l’exploitation des ressources halieutiques et l’aquaculture. Autant de domaines dans lesquelles l’administration publique a trop longtemps été absente sur le terrain.

Renforcement des règles de régulation du secteur et les contrôles sur pièce

Face au pillage des ressources et aux différents actes illicites se déroulant dans la Zone économique exclusive (ZEE), (pêche illicite, contrebande, piraterie), le Gabon se trouvait dans l’obligation de renforcer son dispositif de dissuasion, de contrôle et de répression effectif dans ses eaux territoriales. Plusieurs actions ont été prises à cet effet, comme la mise en place du dispositif de surveillance satellitaire des eaux maritimes avec l’AGEOS, ainsi que la généralisation de balises ARGOS sur les bateaux opérant dans la ZEE du Gabon, afin d’opérationnaliser le système de surveillance satellite des navires. Ces outils permettent à la Direction de surveillance des pêches de disposer de l’information nécessaire pour identifier les cas délictueux et appréhender les contrevenants. Le cadre juridique a également été adapté afin de mettre en adéquation les droits de pêche et les amendes à la valeur des captures.

Enfin, contrairement aux pratiques du passé, le Gabon contrôle désormais lui-même le tonnage et la valeur des captures effectuées par les navires opérant dans ses eaux territoriales. Ce qui conduit à une revalorisation des redevances annuelles de ces navires de plusieurs milliards de FCFA. L’ensemble de ces mesures d’amélioration de la gouvernance a permis de sortir la filière de l’informel et de poser les bases d’une redynamisation dans un cadre stabilisé.

Mise en place des prérequis en vue de la relance de la filière

L’absence d’infrastructures de débarquement pour les bateaux de pêche artisanale et surtout industrielle, obère grandement les perspectives économiques de la filière. Ainsi, pour le cas de la pêche au thon en eaux gabonaises, l’accord signé avec l’Union européenne prévoit qu’un minimum de 30% du thon péché sur nos côtes soit débarqué au Gabon.

Cet accord n’est malheureusement pas applicable aujourd’hui, en raison de l’absence d’infrastructures de débarquement susceptibles d’accueillir ces navires. Le manque à gagner est très important.

A ce titre, la construction en cours d’un quai de débarquement de pêche dans le cadre de l’extension du port d’Owendo, menée par GSEZ, va permettre de lever la principale contrainte au développement de la pêche industrielle gabonaise. Cette infrastructure permettra également de lever les contraintes d’approvisionnement en ressources que fait face l’usine de production de thons et sardines en boîte de conserve de Gabon SeaFood, investissement réalisé dans le cadre du partenariat public privé Tropical Holding.

Synclair Owona avec le BCPSGE

Le Premier ministre va déclarer la politique générale du gouvernement devant la représentation nationale le 10 novembre

Le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet, présente le 10 novembre 2016 sa déclaration de politique générale, conformément aux dispositions de l’article 28a de la constitution gabonaise qui dispose que, « dans un délai de 45 jours au plus, après sa nomination et après délibération du conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l’Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat suivi d’un vote de confiance ».

Une déclaration de politique générale est un acte par lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale.

Emmanuel Issoze Ngondet doit à cet effet, apporter des réponses appropriées aux questions que se pose l’opinion sur la volonté de réforme et surtout définir son programme d’action qui répond aux aspirations profondes des gabonais. A ce titre, il est évident que les dernières mesures annoncées pour les 100 jours constitueront indubitablement les axes forts de cette déclaration.

Porté à la tête du gouvernement le 28 septembre 2016 par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, au lendemain de l’élection présidentielle du 27 août dernier, Emmanuel Issoze Ngondet a pour mission de conduire une équipe dont l’ouverture et l’obligation de résultats constituent la feuille de route.

Sylvain Andzongo

Eramet, maison de mère de Comilog au Gabon, réalise un chiffre d’affaires de 714 millions d’euros au 3è trimestre 2016

Eramet, un des principaux producteurs mondiaux de métaux d’alliages et dont la branche manganèse se trouve au Gabon à travers la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), annonce ce 9 novembre 2016, qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 714 millions d’euros au 3è trimestre, en progression continue depuis le début de l’année.

Eramet explique cette bonne santé financière par la hausse significative des prix du minerai de manganèse, tout au long du troisième trimestre 2016, à un niveau supérieur de 70% en moyenne par rapport à la moyenne des trois premiers mois de l’année 2016.

Par ailleurs, le prix du nickel sur la même période est supérieur de 21% en moyenne par rapport au prix du début de l’année.

Enfin, fin septembre, Eramet a renforcé ses fonds propres à hauteur de 100 millions d’euros par l’intermédiaire d’une émission d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles.

En perspective, indique le producteur de métaux, compte tenu d’une part de la hausse actuelle des prix du manganèse et dans une moindre mesure de celle des prix du nickel, et d’autre part de la bonne exécution des plans de productivité et de réduction de coûts, le résultat opérationnel courant du groupe Eramet du second semestre 2016 devrait être significativement supérieur à celui du premier semestre et redevenir positif.

S.A.

La stabilité dans la sous-région Afrique centrale préoccupe la Ceeac

Le Secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Ceeac), Ahmad Allam-Mi, a réuni récemment à Libreville, les chefs de missions diplomatiques, les représentants des organismes internationaux et les amis de l’institution communautaire installés au Gabon, dans le cadre d’un déjeuner de travail.

Les sujets abordés ont porté principalement sur les questions de paix et de sécurité en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Burundi et la lutte contre Boko Haram. Pour ces différents cas, l’appel à un soutien toujours plus accru aux efforts de paix déjà engagés par la Ceeac et la communauté internationale a été lancé par Ahmad Allam-Mi à ses hôtes.

Les questions des processus électoraux en Afrique centrale, dans les pays en situation postélectorale (Burundi, Congo, RCA, Tchad et Gabon) et dans ceux qui préparent les élections comme en République démocratique du Congo, ont été aussi évoquées avec en toile de fond la préoccupation majeure du Secrétariat général de la Ceeac à maintenir stabilité dans la sous-région.

Dans le domaine de l’intégration, les priorités évoquées sont relatives à l’opérationnalisation de la zone de libre-échange dès janvier 2017. A cet effet, a indiqué Ahmad Allam-Mi, une mission circulaire est en cours pour aider les Etats membres à s’approprier le processus. Il a aussi été question, au cours du déjeuner de travail, des négociations des Accords de partenariat économiques (APE) avec l’Union européenne dont les discussions sur un accord régional sont toujours en cours.

S.A

L’Etat prépare une convention minière pour encadrer les activités de la Comuf

Le ministre des Mines, Christian Magnagna, a reçu récemment à Libreville, le directeur général de la Compagnie des mines d’uranium de Franceville (Comuf), Michel Capobianco.

La rencontre entre les deux personnalités a permis d’aborder les questions liées à la mise en place d’une convention minière pour encadrer les activités de la Comuf dans la concession minière, à la demande de quitus de fin de travaux par l’opérateur et au bilan de ses activités de recherche sur sa concession minière.

Michel Capobianco a, pour sa part, présenté la Comuf, créée en 1958 suite à la découverte du gisement de Mounana, dans la province du Haut-Ogooué, par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Dans cette partie du sud-est du Gabon, la compagnie a exploité cinq gisements d'uranium pendant près de 40 ans.

C’est en juin 1999 qu’elle a cessé son exploitation, suite à la chute des cours de l’uranium sur le marché international et à l’épuisement des derniers gisements économiquement exploitables. La Comuf a ensuite procédé au réaménagement des sites, lesquels sont aujourd’hui maintenus sous surveillance radiologique et environnementale.

Sylvain Andzongo

Le système de gestion des finances publiques gabonaises sera évaluée par le FMI du 16 novembre au 7 décembre

Dans le cadre des préparatifs de l’évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques gabonaises, qui se déroulera du 16 novembre au 7 décembre prochain, une mission du FMI conduite par Gwénaëlle Suc, conseillère en assistance technique au département des finances publiques vient de séjourner à Libreville.

Selon le ministre de l’économie, la mission conduite Gwénaëlle Suc consistait à préparer l’évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques, selon la méthodologie du Programme d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière(PEFA), mais également de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes au cadre méthodologique du PEFA.

Les objectifs PEFA sont d’évaluer la situation des dépenses publiques, le mode de passation des marchés et les systèmes de contrôles des comptes, et d’élaborer une série concrète de réformes et de mesures de renforcement des capacités

Toujours dans le cadre de cette mission, la délégation du FMI devait en outre rencontrer : les représentants du ministère en charge du Budget ; le chef de délégation de l’Union européenne ; le Coordonnateur AFRITAC centre ; les présidents de l’Assemblée nationale, du SENAT ; de la Cour des Comptes et enfin les Partenaires techniques et financiers du Gabon (PTF).

Pour rappel, la dernière évaluation du système des finances publiques du Gabon utilisant la méthode PEFA avait été faite en 2013. Elle avait fait ressortir des performances contrastées des six dimensions essentielles du système de gestion des finances publiques du Gabon.

Notamment : la considérable dégradation du budget ; la relative exhaustivité et transparence budgétaires ; la forte budgétisation fondée sur les politiques nationales; la dégradation, à cause de la faible efficacité du contrôle interne, de la prévisibilité et de l’exécution du budget ; la faiblesse de la comptabilité, de l’enregistrement de l’information et des rapports financiers et enfin, la faiblesse de la surveillance et de la vérification externes de la Cour des comptes.

L’évaluation de cette année permettra donc de mesurer les performances enregistrées depuis cette date.

Synclair Owona