Le Nouveau Gabon

Une centaine de milliards de FCFA disponible dans les comptes du Fogadac

Au cours du Comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) a tenu le 26 octobre 2016 à Yaoundé, le gouverneur Lucas Abaga Nchama, a révélé que le Fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale (Fogadac) institué au niveau des Etats de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad) dispose actuellement d’une centaine de milliards de FCFA.

« La banque centrale a apporté sa contribution à ce Fonds. Et les banques elles-mêmes contribuent mensuellement. Et qui plus est, les fonds du Fogadac font l’objet de placement au niveau de notre système ici en Afrique centrale », a indiqué le gouverneur de la Beac.

Il a ajouté que les Etats de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) espèrent ne jamais utiliser les ressources du Fogadac créé le 20 avril 2009 par la Commission bancaire de la sous-région (Cobac).

Ce Fonds est un mécanisme de protection des épargnants à travers la supervision des établissements de crédit qui l'alimentent. Les contributions ordinaires sont calculées, chaque année, pour tous ces établissements sur la base des états financiers certifiés ou, le cas échéants, des déclarations périodiques réglementaires au 31 décembre de l’année précédente.

La formule arrêtée fait intervenir une fraction des dépôts collectés auxquels s’ajoutent une fraction des créances douteuses nettes de provisions. Des planchers sont fixés à 30 millions de FCFA pour les banques et à 5 millions de FCFA pour les établissements ne collectant pas de dépôts.

S.A.

Entre 2011 et 2016 le PRODIAG a généré près de 1000 exploitations agropastorales et un CA de 2,9 milliards FCFA par an

Mené par l’Agence française de développement (AFD), le Projet de développement et d'investissement agricole au Gabon (PRODIAG) constitue l’un des principaux programmes agricoles du Gabon. Ses résultats et ses investissements sont répartis sur l’ensemble des provinces du Gabon. Doté d’un budget total de 20 millions d’euro, il est intégré dans le Plan stratégique Gabon Emergent, financé à hauteur de 20% par l’Etat gabonais et 80% par l’AFD sous forme de prêt.

Il est mis en œuvre sous couvert de l’IGAD dans les 9 provinces du pays et vise 4 types de secteur : maraichage, vivrier (banane plantain, manioc), élevage et transformation de produits alimentaires (manioc principalement).

Ses cibles sont des petits et moyens producteurs agricoles qui s’inscrivent dans une logique entrepreneuriale, avec une attention particulière pour les femmes et les jeunes. Entre 2011 et 2016 - 1ère phase du projet - près de 1000 exploitations (maraichères, vivrières, élevages, ateliers de transformation) ont ainsi été installées permettant une production de 7000 tonnes/an pour un chiffre d’affaire annuel de 2,9 milliards de FCFA.

Le projet est entré dans sa dernière année de réalisation et s’achèvera en mai 2017. Certains sites et ateliers de transformation peuvent déjà afficher des résultats de production intéressants et prometteurs en termes de durabilité économique et d’extension des activités.

La suite de ce projet, avec une ampleur accrue, est en cours d’instruction et devrait faire l’objet d’une décision début 2017.

Synclair Owona

Malgré des conditions de marché peu favorables, une dizaine de compagnies poursuit l'exploration de l’offshore gabonais

Avec plus de 58 champs en production, huit compagnies opératrices dont Perenco, Shell Gabon et Total Gabon, qui produisent à eux seuls les 3/4 du brut gabonais, les nouvelles opportunités de développement du secteur pétrolier gabonais se situent en off-shore profond et nécessitent des coûts d’exploitation élevés.

En dépit des conditions de marché peu favorables aujourd’hui, les investisseurs étrangers restent nombreux à s’intéresser et à faire leur entrée dans le marché gabonais du pétrole.

Plus d’une dizaine de compagnies sont actuellement en phase d’exploration. Il s’agit entre autres des américaines, Anadarko et Harvest ; de la japonaise, Mitsubishi Petroleum ; des britannique, Ophir, Setanta, Stream Oil ; de l’italienne (ENI), de l’australienne, Pura Vida et de l’indienne, Oil India international.

Le 10ème appel d’offres pour l’attribution de blocs pétroliers avait fait l’objet de négociations en 2013-2014 sur les 43 blocs pétroliers en mer disponibles. Les contrats sur la vente de ces blocs offshore avaient été signés fin 2014.

Un 11ème appel d’offres pour l’attribution de 5 blocs pétroliers (E12, F12, F13, E14 et G14), dans l’offshore profond et ultra-profond au large du Gabon a été lancé à la fin de l’année 2015. Pour l’instant, ses résultats ne sont pas encore connus.

Les études sismiques 2D et 3D réalisées par l’entreprise française CGG ont également confirmé l’intérêt pétrolier de ces blocs. Dans ce cadre, CGG a signé un accord d’exclusivité avec le ministère du pétrole gabonais consistant en l’acquisition et le traitement de 35 000 km2 de données 3D.

Synclair Owona

Le FMI évalue la performance des systèmes de gestion des finances publiques du Gabon

Conduite par Gwénaëlle Suc (photo), conseiller technique en charge du développement des finances publiques, une mission du Fonds monétaire internationale (FMI) séjourne actuellement au Gabon, dans le cadre d’une mission d’évaluation de la performance des systèmes de gestion des finances publiques.

Au cours d’une séance de travail avec la Commission des finances du Sénat il y a quelques jours, les deux parties ont examiné le Programme d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière (PEFA), ainsi que le suivi de l’évolution de la performance de la gestion des finances publiques.

Selon la chef de mission du FMI, pour atteindre les objectifs visés par ledit programme, une méthodologie d’évaluation a été établie par le FMI et la Banque mondiale et plusieurs pays comme la France.

Suc Gwénaëlle a également édifié ses hôtes sur le cadre méthodologique dans lequel évolue le PEFA dans le but d’éclairer leur lanterne au sujet de cette procédure. « Cet outil permet de mesurer la performance de la gestion des finances publiques. Il comprend à cet effet, une série d’indicateurs de haut niveau qui mesurent et suivent l’évolution de la performance des systèmes de procédures et des institutions de gestion des finances publiques.», a-t-elle déclarée.

Pour rappel, la dernière mission du FMI entrant dans le même cadre remonte à 2013.

Synclair Owona

L’usine de production d’huile de palme d’Awala exporte ses premières cargaisons

Plus de 300 tonnes de d’huile de palme et 180 tonnes d’huile d’amande produites par l’usine de production d’Awala, ont été officiellement exportées cette semaine vers le Cameroun et l’Espagne respectivement, sous la supervision du ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Yves Fernand Manfoumbi.

Selon le ministre de l’Agriculture, cette première livraison est la matérialisation de la volonté du gouvernement, résolument engagé à faire de l’agriculture, ’’le pétrole’’ de demain, selon ses termes. L’expédition de cette première cargaison d’Awala a également marqué le clou de la mission d’évaluation de terrain qui a successivement conduit Yves Fernand Manfoumbi et sa suite de Makouke à Lambaréné, en passant par Mboukou, où les travaux de construction de la seconde usine de transformation d’huile de palme tirent également vers la fin.

Inaugurée au mois d’août 2015, par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, l’usine de transformation d'huile de palme d'Olam à Awala près de Kango, opérée par Olam Palm Gabon SA, dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’Etat gabonais et la firme Olam international Ltd, va à terme disposer d’une capacité de traitement de 45 tonnes de fruits par heure.

La production totale d’huile brute quant à elle, prévue à 36 millions 575 mille tonnes, sera exportée vers les pays de la zone de la Communauté économique et monétaire des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC) ainsi que vers d’autres marchés africains. Un processus qui permet ainsi de concrétiser la stratégie de mise en place, d’une filière agro-alimentaire gabonaise à vocation exportatrice.

Synclair Owona

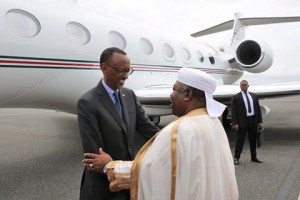

Paul Kagame et Idris Deby, hôtes d’Ali Bongo Ondimba

Les chefs d’Etat rwandais, Paul Kagame, et tchadien, Idriss Déby Itno, ont été reçus ce vendredi 28 octobre, par leur homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba à Libreville.

Le Rwandais Paul Kagame, en provenance de Brazzaville, et Ali Bongo Ondimba ont échangé sur les moyens à mettre en œuvre pour consolider et densifier les différents axes de coopération entre Libreville et Kigali. Au-delà de ces aspects de coopération, il faut en outre rappeler qu’Ali Bongo Ondimba et Paul Kagamé sont très amis, en témoigne les nombreuses visites effectuées par les personnalités diplomatiques rwandaises à Libreville. A ce titre, ils entendent mettre cet atout en exergue en vue de renforcer la coopération bilatérale entre leurs deux pays.

Ali Bongo Ondimba a également accueilli en soirée le chef de l’Etat tchadien, Idriss Déby Itno, président en exercice de l’Union africaine, de retour du sommet des chefs d'Etat de la SADC et CIRGL à Luanda. Au-delà des félicitations, les échanges ont été orientés sur des questions liés à la paix et à la sécurité sous régionale et régionale ainsi que sur la problématique de l’intégration régionale.

Les deux présidents ont également évoqué la question du renforcement bilatéral entre leur deux pays. Tout comme ils n’ont pas manqué d’évoquer les questions portant sur la lutte contre les changements climatiques et environnementaux, ainsi que sur les crises en Afrique, la situation en RCA et en RDC notamment.

Synclair Owona

Maurel & Prom Gabon révise ses objectifs de production 2016 à la baisse après la crise

La bonne tenue de la production Maurel & Prom Gabon au troisième trimestre 2016, qui s’est illustrée par une moyenne de 28 333 barils par jour (b/j), soit 22 666 b/j en part M&P, n’est désormais plus qu’un souvenir.

A la suite du mouvement de grève organisé par l'Organisation nationale des employés du pétrole (Onep), déclenché le 17 octobre dernier, le groupe a dû réduire la production issue des champs d'Ezanga dont Maurel & Prom est opérateur à 80 %, pendant trois jours, afin de préserver la sécurité des personnels non-grévistes ainsi que l'intégrité des installations.

Sur la base de la production des neuf premiers mois de 2016, des derniers évènements et du niveau de production actuelle, ainsi que de la prévision de production moyenne sur l'exercice 2016, la direction de la junior pétrolière vient de revoir ses prévisions de production à la baisse, en moyenne à 27 000 b/j (à 100 %), soit 21 600 b/j en part M&P, contre un objectif initial de 28 000 b/j à 100 %, 22 400 b/j en part M&P, sur l’exercice 2016.

Synclair Owona

Le gouvernement engage le processus de réorganisation de l’OPRAG

Après l’Assemblée nationale, le projet de loi portant réorganisation de l’Office des ports et rades du Gabon (OPRAG), était, il y a quelques jours, soumis à l’examen des sénateurs par la ministre des Transports et de la Logistique, Flavienne Mfoumou Ondo.

Devant les vénérables, le membre du gouvernement a indiqué que la réorganisation de l’OPRAG obéit à des impératifs contextuels. Car sa réforme stratégique engagée depuis 2011, dont l’objectif était de redynamiser le secteur portuaire gabonais, ayant abouti à la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel et juridique par l’ordonnance N° 11/PR/2011 du 11 août 2011, relative au développement des activités maritimes et portuaires, impose désormais un nouveau cadre de fonctionnement à l’OPRAG.

Dans ce cadre, le nouveau dispositif visé par le présent projet, oriente désormais les activités de l’OPRAG vers des taches plus régaliennes. A savoir : l’exercice de la police des ports, la régulation et la délivrance des autorisations nécessaires à l’exercice des activités portuaires et professions maritimes.

Les autres activités liées aux aspects commerciaux, notamment celles revêtant un caractère de service public industriel et commercial, l’exploitation des terminaux, l’outillage ainsi que la manutention portuaire jadis de son ressort, seront désormais assurées par les opérateurs privés à travers des concessions.

Pour conclure, la ministre a indiqué que le processus de réorganisation de l’OPRAG porte non seulement sur la redéfinition de ses missions, la révision de ses atouts mais aussi sur le renforcement de ses structures.

Synclair Owona

49 nouveaux magistrats prêtent serment au palais de justice de Libreville

Comme prévoit les statuts, 49 nouveaux magistrats de l’ordre judiciaire issus de la promotion 2014/2016 vont prêter serment au palais de justice de Libreville ce vendredi 28 octobre 2016, devant la Cour de cassation.

En présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Alexis Boutamba, du président de la Cour, Honoré Moundounga et des hauts magistrats ainsi des amis et connaissances, les nouveaux magistrats jugeront «de remplir consciencieusement (leurs) fonctions, de respecter scrupuleusement la loi, de garder religieusement le secret des délibérations et de (se) conduire en tout comme un digne et loyale magistrat».

Quant à leurs co-promotionnaires des autres ordres, ils prêteront serment la semaine prochaine, devant la Cour des comptes pour ceux de l’ordre financier et devant le Conseil d’Etat, pour les autres de l’ordre administratif.

Synclair Owona

La Ceeac constate les conditions de travail difficiles de la Force multinationale de l’Afrique centrale

Le secrétaire général de la Communauté économique des Etats de l’Afrique (Ceeac), Ahmad Allam-Mi (photo), a effectué, il y a quelques jours une visite de travail et d’inspection des locaux abritant l’état-major régional (EMR) de la Force multinationale de l’Afrique centrale (Fomac), à Libreville.

Cette visite, indique Ahmad Allam-Mi, a permis non seulement de constater l’état de dégradation des locaux de la Fomac, mais aussi de toucher du doigt les conditions de travail personnel. Saisissant cette opportunité, le chef de l’EMR, le général de division Daniel Raimundo Savihemba, a relevé les difficultés, d’ordre humain et logistique auxquelles le service fait face au quotidien. Il a plaidé pour que les solutions à ces problèmes soient trouvées afin que l’EMR, en tant qu’organe technique, multinational et multidimensionnel mis à la disposition du secrétariat général de la Ceeac par le Conseil de paix et sécurité de l’Afrique centrale (Copax), puisse accomplir ses missions sans trop dépendre des partenaires extérieurs.

Ahmad Allam-Mi a répondu que ces conditions propres aux autres services de la Ceeac, sont dues à la situation financière qu’a traversé et continue de traverser le Secrétariat général. Toutefois, il a rassuré le chef de l’EMR et son personnel que les dispositions de rénovation des locaux sont prises et que d’ici janvier 2017 les travaux pourront débuter.

Quant aux questions liées aux ressources humaines, le secrétaire général a indiqué que leur résolution sera effective dans le cadre de la réforme institutionnelle de l’organisme communautaire en cours, puisqu’il s’agira d’harmoniser les textes du Copax avec ceux de la Ceeac et de l’Union africaine.

S.A.