Le Nouveau Gabon

Le ministre du Travail, Eloi Nzondo précise les dispositions réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise

Dans un communiqué daté du 6 octobre courant, le nouveau ministre du Travail, Eloi Nzondo a rappelé les dispositions des décrets réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise.

Ce recadrage fait suite à la diffusion, depuis quelques jours par quelques médias, de l’appel de Jean Ping, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, invitant les Gabonais à observer ce jeudi 6 octobre, une journée dite «nationale de recueillement» pour les morts et de compassion pour les familles endeuillées à la suite des violences post-électorales.

Lesquels évènements ont fait quatre morts, dont un policier, et plus d'une centaine de blessés, dont près de 70 appartiendraient aux forces de l'ordre selon le gouvernement, contre 50 à 100 et près de 41 blessés dont huit, dans un état grave encore hospitalisés, d’après l’opposition. A travers ce message, l'opposant Jean Ping a invité les Gabonais à rester chez eux afin de faire le point sur les victimes.

S’appuyant sur les dispositions des décrets N°00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 et N°00484/PR/MTE du 26 mai 2004 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise, le ministre du Travail a tenu à rappeler qu’aucun individu n’a le droit de décréter une journée chômée.

Condamnant fermement cette attitude qui vise à semer le trouble dans les esprits des travailleurs et à mettre en danger la sécurité de leurs emplois, Eloi Nzondo a tenu à préciser que la journée du jeudi 6 octobre 2016 reste ouvrable.

Par conséquent, le membre du gouvernement a demandé à tous les employeurs et responsables des administrations publiques et privées de prendre les dispositions nécessaires afin que chaque travailleur puisse vaquer librement à ses occupations professionnelles.

Synclair Owona

200 millions de FCFA pour garantir le rachat des producteurs de cacao et café lors de la campagne 2016-2017

A l’occasion de la Journée mondiale du cacao-café et du chocolat, célébrée le 1er octobre, la Caisse de stabilisation et de péréquation (Castaib) a lancé une campagne d’achat de café et de cacao sur l’ensemble du territoire national.

Le fonds d’achat café-cacao mis en place le 12 juillet dernier par la Castaib et doté de 200 millions de FCFA est le principal instrument permettant de garantir le rachat de l’ensemble des productions des planteurs nationaux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de la Castaib 2016-2018 qui s’appuie sur les orientations contenues dans le pilier "Gabon vert" contenu dans le Document stratégique pour le Gabon émergent.

Pour rappel, la Caisse de stabilisation a fixé, pour cette campagne 2016-2018, le prix du kilogramme du café coque est de 550 FCFA. Celui du cacao grade 1 est à 1100 FCFA. Le cacao de grade 2, lui, sera vendu à 800 FCFA. L’ambition du Gabon est de produire 1 000 tonnes de café robusta et 5 000 tonnes de cacao à l’horizon 2020.

S.A

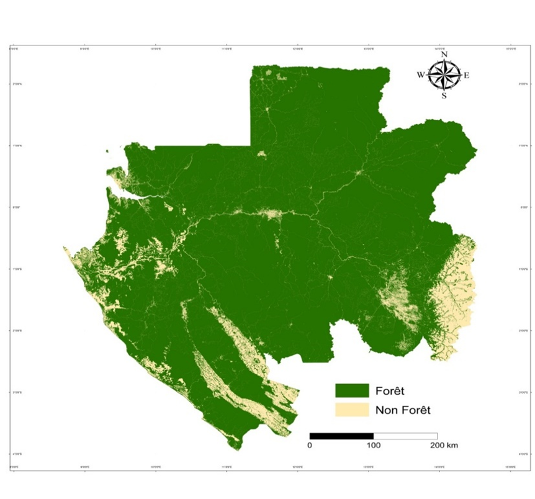

La forêt représente 88,97 % du territoire gabonais

L’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (Ageos) annonce qu’elle vient de finaliser la mise à jour de la cartographie de l’état du couvert forestier du Gabon en 2015.

« La forêt gabonaise représente 23,59 millions d’hectares soit 88,97 % du territoire contre 23,66 millions d’hectares en 2010 soit 89,21% du territoire. Entre 2010 et 2015, les pertes du couvert forestier sont estimées à 96 230 ha, soit 0,40 %, et les gains sont estimés à 36 824 ha, soit 0,15 %, ce qui représente une perte nette de 59 406 ha, soit 0,25 % », indique l’Ageos. Qui précise que ce travail hautement technique a été accompli par une équipe de jeunes ingénieurs gabonais diplômés de l’Université Omar Bongo et de l’Université des sciences et techniques de Masuku.

Inaugurée en juin 2015 par Ali Bongo Ondimba, l’Ageos est désormais entrée dans sa phase opérationnelle grâce au traitement et à l’analyse de plus d’une centaine d’images satellitaires des satellites Landsat 7 et 8.

La méthode utilisée consiste à traiter plusieurs images multi-dates sur une même zone donnée afin de créer des masques de nuages et extraire les surfaces non nuageuses. Ceci, compte tenu des conditions atmosphériques extrêmement difficiles avec un couvert nuageux quasi permanent au-dessus du Gabon.

Sylvain Andzongo

Les banques gabonaises restent dans l’ensemble liquides, solvables et suffisamment capitalisées, selon le FMI

Avec dix banques à capitaux mixtes, dont une de développement, le système bancaire gabonais demeure fiable, malgré la morosité de la conjoncture, indiquent les ‘’Perspectives économiques en Afrique 2016’’, publiées par la Banque africaine de développement (BAD).

Selon ce rapport, trois banques concentrent l’essentiel de l’activité financière. Seulement, dans ce microcosme financier, les pouvoirs publics ont été contraints de placer les trois banques publiques, sous administration judiciaire, compte tenu des profondes difficultés qu’elles affrontent. Malgré cette situation, les banques gabonaises demeurent liquides, solvables et suffisamment capitalisées avec des retours sur actifs en amélioration, reconnait le FMI.

Les signes de santé du microcosme bancaire gabonais sont illustrés par le niveaux des crédits octroyés. Ils ont été multipliés par 2,5 en 6 ans. Passant d’un peu plus de 700 milliards FCFA, en 2009, à 1760 milliards FCFA en fin d’année 2015. Cette hausse spectaculaire des crédits octroyés par les banques est incontestablement liée à l’augmentation des dépôts, même si d’autres paramètres entrent en compte.

En décembre 2015, environ 2108 milliards de FCFA ont été déposés auprès des banques, contre un peu plus de 1000 milliards, 6 ans auparavant. Un peu plus du tiers de ces dépôts ont été effectués par les ménages gabonais, dont les dépôts sont ainsi en hausse de 25% en six ans également. Le reste a été réalisé par les entreprises et par l’Etat.

D’autres raisons expliquent le développement du secteur bancaire gabonais. Il y a entre autres, l’intégration de nouveaux établissements, faisant en sorte que le Gabon compte désormais une dizaine de banques agréées par la Commission Bancaire d’Afrique centrale (COBAC) et les efforts consentis par les structures bancaires pour répondre à l’attente des clients. C’est d’ailleurs cet autre élément qui justifie la hausse constante des crédits alloués.

Ces différents facteurs ont également favorisé la hausse du taux de bancarisation. Il est en effet passé de 9% en 2009 à 20% en 2015. Des mesures d’incitation se poursuivent dans ce sens. Ce détail témoigne de l’intérêt manifesté par les établissements financiers à s’implanter au Gabon.

Toutefois, l’accès au crédit demeure difficile et le secteur privé faiblement financé pour des raisons tenant le plus souvent à la qualité des projets soumis aux banques. L’indicateur « accès au crédit » du rapport Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires illustre d’ailleurs un important écart vis-à-vis des nations les plus performantes. La microfinance quant à elle a encore du chemin à parcourir. Ses neuf unités recensées ont encore du mal à devenir de vrais outils d’inclusion financière.

L’ouverture de la téléphonie mobile aux opérations financières reste à saluer. Grâce à elle, les transactions financières dans les zones rurales, le plus souvent, hors du secteur bancaire classique, au bénéfice des plus pauvres, sont désormais possibles. Ainsi les zones rurales bénéficient aujourd’hui des services de transferts d’argents, de paiement de factures, d’achat, de recharge et de consultation bancaire. Grâce à l’intégration des services d’épargne et de crédit à la téléphonie mobile, l’inclusion financière des populations vulnérables et des jeunes a connu une véritable accélération.

Synclair Owona

Le Gabon met les bouchées doubles pour améliorer le climat des affaires

Compte tenu de ses classements successifs peu reluisants dans les récents rapports Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires, ainsi que dans le récent rapport World Economic Forum sur la compétitivité mondiale, où le Gabon est passé du 103e au 108e rang sur les 138 nations recensées, un certain nombre de mesures ont été prises par les autorités gabonaises en vue de l’amélioration du climat des affaires et la promotion de l’entreprenariat.

Plusieurs programmes reposant sur trois leviers fondamentaux pour redynamiser le climat des affaires et promouvoir l’entreprenariat sont depuis lors mise en œuvre. L’on note la mise en place d’un dispositif d’incubation dont la Banque africaine de développement constitue un partenaire stratégique dans la zone de Libreville, le soutien à des coopératives agricoles et le programme GRAINE.

Une politique active d’implantation de Zones économiques à régime privilégié (ZERP) a également été développée pour soutenir ces programmes. Elle est basée sur des incitations fiscales, la mise à disposition des terres et des infrastructures de base (électricité, route, etc.). À travers ces ZERP, le Gabon vise à relancer son économie et son secteur agricole, avec pour objectif de réduire ses importations de produits vivriers au quart du niveau actuel, et exporter plus de produits agroindustriels.

Résultats, la ZERP de Nkok suitée à 27 kilomètres de Libreville, a permis de créer près de 3000 emplois sur les 7000 envisagés avec environ 70% occupés par des Gabonais. En outre, cet espace économique compte aujourd’hui 18 opérateurs en production dont 9 dans le secteur du bois et assurent actuellement de la première à la troisième transformation du bois.

Le Centre métallurgique de Moanda, premier complexe de ce type pour la transformation du manganèse en alliage métallique, a permis de créer 450 emplois et d’assurer une valorisation locale du manganèse, dont le Gabon est second producteur en Afrique.

Tout compte fait, du côté de Libreville, l’on mise énormément sur ce modèle économique pour améliorer l’environnement des affaires qui demeure encore peu favorable au développement du secteur privé. Ce processus d’amélioration du cadre des affaires porte essentiellement sur le respect des contrats, le traitement des faillites, l’obtention des permis de construire, l’enregistrement de la propriété, la protection des investisseurs minoritaires ou encore le traitement des affaires commerciales.

Synclair Owona

Gabon : Maixent Accrombessi devient Haut Représentant Personnel du Président de la République

Lors du premier conseil des ministres de ce nouveau septenat, le président Ali Bongo Ondimba a fixé les premières missions du gouvernement à savoir : œuvrer au plus vite à la relance de l’économie, préparer et dialogue politique et mettre en œuvre des mécanismes de solidarité nationale en faveur des couches les plus vulnérables de la société gabonaise, dans le cadre du Programme pour l’égalite des chances.

L’organigramme de la Présidence a également été présenté, avec à sa tête Maixent Accrombessi (photo) en qualité de Haut Représentant personnel du Président de la République.

Le directeur de Cabinet du président sera Martin Boguikouma assisté de deux adjoints : Jean Valentin Leyama et Samuel Ngoua Ngou.

D’autres nominations ont été prononcées :

Chef de Cabinet du Président de la République : Commandant Tsounghat.

Secrétaire Général Adjoint 1 Chargé des Questions Administratives et Juridiques : Guy Rossatanga Rignault

Secrétaire Général Adjoint 2 Chargé du Patrimoine et de l’Intendance : Cyriaque Mvourandjiami.

Conseiller Spécial du Président de la République : Jean Bernard Avouma

Directeur Général du Protocole d’État: Noël Nelsone Messone.

Chef d’État Major Particulier du Président de la République : Général de Division Maxime Ebang Edou.

Grand Chancelier des Ordres Nationaux : Amiral Hervé Nambo Ndouani.

Coordinateur du Plan Gabon Emergent : Liban Solemane.

Ministere De La Defense Nationale. Secrétaire Général Adjoint 2 : Général de Brigade Elisabeth Nyngomanda

Gabon : ce sont les secteurs primaire et tertiaire qui ont tiré la croissance en 2015

Selon le rapport économique, social et financier 2015, élaboré par le ministère de l’Economie, annexé au projet de Loi de finances 2016, les secteurs primaire, secondaire et tertiaire ont connu une progression de 2.5 %, 0.1 % et 5.7 % respectivement.

Selon ce rapport, l’accroissement des activités du secteur primaire s’expliquerait par les performances de la branche agriculture, élevage et pêche (8.9 %), de l’exploitation forestière (5 %) et de la production minière (3.1 %).

Le secteur secondaire enregistrerait quant à lui une très légère hausse de ses activités en 2015 (0.1 %). La production des industries du bois a augmenté de 5.5 %, grâce à un environnement international favorable. Le secteur eau et électricité a observé une augmentation de 8.9% et les industries agroalimentaires de 6 %. En revanche, le BTP, le raffinage et les autres industries ont accusé des baisses respectives de 3.7 %, 5 % et 2 %.

La forte hausse enregistrée par le secteur tertiaire, (5,7%) est conséquente au dynamisme des transports et communications (6.5 %), des banques et assurances (8.6 %) ainsi que des autres services (3.8 %).

Synclair Owona

Le Gabon revendique une production de 230 000 bpj au 2e trimestre 2016

Malgré le déclin de la production gabonaise du brut en raison de la maturité des champs pétroliers et le manque de nouveaux projets consécutif à la morosité des cours, la production gabonaise donne des signes de reprise depuis le début de l’année en cours, relève le cabinet anglais, Oxford Business Group (OBG).

Selon les chiffres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), la production gabonaise du brut a renoué avec la croissance au cours des six premiers mois de 2016, avec une moyenne de 230 000 de bpj pour le 2e trimestre, contre environ, 219 000 de brut l’année dernière, et 222 000 en 2014, mais encore bien loin des 370 000 bpj de l’année record de 1997.

Pour les autorités gabonaises qui cherchent à stabiliser la production à environ 250 000 de bpj à court terme, pour la doubler d’ici à 2025 grâce à la hausse de la production offshore, ce signe s’avère encourageant.

Au vu de certains aléas, ces objectifs pourraient sembler ambitieux, même si les géants mondiaux du pétrole que sont Total, Shell et Eni ont annoncé la découverte de gisements en pleine mer à la mi 2013. Car, nombre de ces blocs pétroliers se trouvent en eaux profondes ou ultra profondes et nécessitent d’importants capitaux avant le lancement de toute production commerciale. Toutefois, si aucun nouveau gisement n’est découvert, la production devrait être abaissée à 100 000 de bpj d’ici à 2024, rapportent les estimations officielles.

Même si la production reste limitée, comme c’est le cas en ce moment, la demande du brut gabonais reste forte. Le pays peut compter sur son brut qui reste relativement léger et à faible teneur en soufre, permettant aux raffineurs de produire une plus ample gamme de produits, allant du gaz de pétrole liquéfié au pétrole et kérosène, souligne le cabinet Oxford Business group.

Fort de cette situation, le Gabon a ainsi pu élargir sa clientèle, auparavant confinée aux Etats-Unis et à l’Europe, qui constituaient jusqu’il y a 10 ans, ses principaux marchés à l’export. Son portefeuille client s’étend désormais à l’Australie, au Japon, à la Malaisie, à Singapour, à la Corée du Sud et à Trinité et Tobago, dont la demande a connu une croissance régulière au cours des dernières années.

Synclair Owona

Emmanuel Issoze Ngondet reçoit les félicitations des corps diplomatiques accrédités au Gabon

Le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet (photo) a reçu le lundi 3 octobre 2016 à Libreville, les ambassadeurs accrédités au Gabon.

Ce sont tour à tour les ambassadeurs de Russie (Dimitry Kourakov), de France (Dominique Renaux), de l’Union Européenne (Helmuth Kulitz), de la Chine (Jiwen Sun) et du Bureau régional Afrique centrale (Brac) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Boubacar Noumansana, qui sont venus présenter leurs civilités au nouveau Premier ministre récemment nommé.

Porté à la tête du gouvernement au terme d’un long processus électoral, le Premier ministre Issoze Ngondet a discuté des questions de coopération bilatérale entre le Gabon et ces pays amis d’une part, et du dialogue politique dans un esprit de réconciliation et de respect de l’Etat de droit.

Les ambassadeurs en poste au Gabon ont également salué la formation du gouvernement d’ouverture, une démarche nécessaire menant vers l’apaisement et la sérénité.

S.A.

Olam Palm Gabon devient la plus grande entreprise certifiée durable en Afrique

L'agro-industriel public-privé, Olam Palm Gabon, s’illustre positivement avec une récente certification de la plantation d’Awala près de Kango, augmentant ainsi de 30% la surface de palmeraies certifiées durables (Rspo, Roundtable on Sustainable Palm Oil) en Afrique.

L’entreprise devient la première société sur le contient africain à obtenir la certification Rspo pour de nouvelles plantations et pour son usine de transformation d’huile de palme.

Lancée en 2011, Awala est l’une des deux palmeraies développées au Gabon pour un investissement total de 291 milliards de FCFA, la seconde étant à Mouila (30 111 ha).

Après un processus de consultations publiques des populations, ce sont 6502 ha qui ont été plantés sur une concession totale de 20 030 ha à Awala, afin d’assurer la préservation des forêts à haute valeur de conservation, des zones tampons en bord de rivières et des zones à usage coutumier.

Pour rappel, seulement 17% des plantations de palmiers à huile sont certifiées durables dans le monde.

Sylvain Andzongo