La compétition nationale 2017 a rendu son verdict

La quatrième édition de la compétition nationale, organisée par Junior Achievement Gabon et ses partenaires a rendu son verdict les 9 et 10 juin dernier, dans les catégories ‘’Mini-entreprise’’ et ‘’Its Tyme’’ et ‘’Yep’’. Sur les 78 projets mis en compétition, neuf lauréats, soit trois dans chaque catégorie, ont ainsi été primés pour l’originalité et la pertinence de leurs projets.

Dans la catégorie ‘’Mini-entreprise’’ qui comptait 22 équipes, le premier prix, d’une valeur d’un millions de francs offert par Citibank, est revenu au Lycée Paul Emane Eyeghyé (Oloumi), pour son projet ‘’Recycling Industry’’ spécialisé dans la confection de poufs faits avec des matériaux recyclables.

Le deuxième prix a été décerné au collège Mabignath, pour la fabrication de gommes ‘’Irhone ‘’, les lauréats ont reçu un bon d’achat de 500 000 francs offert par Axa Gabon.

Quant au troisième prix, il est revenu au collège Quaben pour ‘’Eco-Déco’’, tableaux en 3D. Les heureux élus ont eu droit à 5 tablettes offertes par Airtel Gabon.

Pour la catégorie ‘’Its tyme’’, les lauréats ont, également été récompensés à la hauteur de leur talent. Avec quarante-trois projets en compétition, les jeunes déscolarisés d’Oyem (chef-lieu de la province du Woleu-Ntem), ont décroché le premier prix, grâce à leur projet ‘’Strag Alimentation’’, conçu pour la transformation de l’arachide. Ils se sont ainsi adjugé une enveloppe de 500 000 francs.

La deuxième marche du podium est revenue à ‘’Compro Restaurant’’, qui est récompensé à hauteur de 300 000 francs. Et la troisième place revient à ‘’Magic Citron’’ pour une valeur de 200 000 francs.

Enfin la catégorie ‘’Yep’’, qui fait son entrée pour la première fois dans la compétition nationale, a également fait d’heureux gagnants avec 8 projets en compétition. Sur les trois lauréats de cette catégorie, deux proviennent de Franceville. Le premier prix a été attribué à ‘’STPA Agriculture’’, de l’USTM pour la fabrication de farine panifiable fait à base de manioc. Son montant avait une valeur de 500 000 francs. Le deuxième prix est revenu à ‘’SEM Gabon’’, tandis que le troisième a été décerné à ‘’TROK’ Africa’’. Ces deux derniers prix avaient une valeur respective de 300 000 francs et 200 000 francs.

Pour rappel, les 1er prix des catégories ‘’Its tyme’’ et ‘’Mini-entreprise’’ représenteront officiellement le Gabon à la compétition continentale africaine, qui aura lieu du 6 au 8 décembre 2017 à Johannesburg en Afrique du Sud.

Au terme de cette édition, Radia Garrigues, directrice exécutive de JA Gabon n’a pas manqué de situer les enjeux de cette compétition. « Chaque année dans chaque pays où Junior Achievement est installé on réalise une compétition nationale pour clôturer nos programmes d’entreprenariat et d’éducation financière. On reçoit tous les jeunes qu’on a formé dont beaucoup de jeunes de province cette année pour pitcher devant un jury de professionnels et ça nous permet d’avoir les meilleurs projets qui représenteront le Gabon en décembre prochain à Johannesburg à la compétition africaine», a-t-elle expliqué.

Pour le ministre des PME chargé de l’entreprenariat national, Biendi Maganga Moussavou «L’enjeu d’une telle compétition c’est de soutenir la diversité de notre économie. Nous avons une crise qui frappe des entreprises dans plusieurs pays dans le monde. Face à la crise la vie ne s’arrête pas, on continue de faire des recherches pour trouver des solutions et la solution passe par des secteurs privés qui se développent et l’entreprenariat des jeunes est très important dans cette logique. Nous comptons beaucoup sur les jeunes pour relever le défis pour apporter une contribution importante à la croissance de notre économie.», a-t-il conclu.

Stéphane Billé

Olam annonce avoir investi près de 500 millions de dollars pour deux nouvelles infrastructures portuaires

Dans le cadre d’un partenariat public-privé privé, entre la société Olam International, la République gabonaise et Africa Finance Corporation, le groupe Olam Gabon, filiale de la singapourienne Olam international, indique avoir investi près de 500 millions de dollars américains pour la construction et l’aménagement d’un nouveau terminal minéralier et d’un port de commerce au Gabon.

La construction de ces deux nouvelles infrastructures portuaires, fait-on savoir, procède de la volonté du gouvernement gabonais de poursuivre la stratégie de diversification des sources de croissance du pays ainsi que de la réduction du coût de la vie.

Des capacités logistiques d'envergure pour les miniers qui souhaitent s'installer au Gabon

Du côté d’Olam, l’on fait savoir que «le nouveau port minéralier inauguré, le 10 août 2016 par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba, constitue une solution logistique portuaire pour tous les industriels souhaitant exporter leurs productions. En effet, le Gabon dispose de nombreuses ressources minières et les sociétés souhaitant les exploiter se heurtaient toujours dans le passé, au problème logistique et au coût élevé pour l’exportation de leurs produits». Et d’ajouter que «Notre projet répond donc à cette demande. Car, il s’agit d’un port multi-utilisateurs. Ce port minéralier est destiné aux petits exploitants miniers qui n’avaient pas de solutions logistiques portuaires pour exporter leur production».

D’une superficie de 45 ha, le nouveau port minéralier est subdivisé en deux zones. A savoir : un terminal minéralier de 25 hectares et un terminal polyvalent de 20 hectares (pour les agrégats et certains produits issus de la transformation du bois). Il est composé : d’un embranchement ferroviaire de 1,5 km de long, d’un quai de 170 mètres linéaires, à une profondeur de 4 mètres et d’une zone de stockage pour les minerais. A maturité, elle aura une capacité annuelle de 10 millions de tonnes de minerai.

Il comprend également des voies d’accès multimodales. On y trouve également un terminal polyvalent qui sera utilisé pour le transit d’agrégats tels que : le gravier ou le sable ou l’implantation d’industriels de la filière bois pour le transit de bois transformés ou, par tout autre industriel souhaitant profiter de la localisation stratégique de la plateforme. Le port disposera enfin, d’une zone industrielle équipée d’infrastructures modernes ainsi que d’un terminal de pêche.

Un nouveau port de commerce pour accroître la compétitivité des activités import-export

D’un coût total d’US$ 255 millions, cette zone de transit de 18 hectares qui sera opérationnel dans les prochains jours, sera dédiée au trafic de containers et cargo général. Elle a été conçue spécifiquement en vue d’améliorer les capacités logistiques offertes par le Gabon et dans le même temps, réduire les coûts de passage avec un impact direct sur le panier de la ménagère.

Prévu pour capacité de 3 millions de tonnes/an, ce port de commerce devrait permettre entre autres d’étendre les capacités portuaires, d’accélérer les trafics et d’augmenter la compétitivité du Gabon pour les activités d’import-export. Cela, grâce à l’apport de nouvelles techniques (moyens de manutention modernes) qui permettront de gagner en efficacité.

C’est un outil logistique moderne mentionne-t-on, avec de grandes capacités d’entreposage, notamment des silos à grains (capacité de 10 000 tonnes), des cuves de stockage pour l’huile de palme produite par Olam Palm Gabon (capacité de 8 000 tonnes) et autres aires de stockage pour les clients privilégiés de la Zone économique spéciale de Nkok. «Cette nouvelle infrastructure portuaire permettra de diminuer les coûts logistiques en augmentant la productivité et donc rendant le pays plus attractif pour les industries importatrices et exportatrices et donc les Investissements directs étrangers (IDE).», souligne-t-on du côté de la Direction d’Olam Gabon.

Stéphane Billé

Le secteur du numérique, un puissant levier de croissance pour l’économie gabonaise

Dans le sillage du plan triennal Gabon Numérique visant à faire du Gabon, « un pôle régional de l’économie numérique et de la communication », les politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement ont été davantage orientées vers la résorption de la fracture numérique.

En décembre 2016, le PM Emmanuel Issoze Ngondet, a ainsi convié tous les acteurs du secteur à une journée exceptionnelle de réflexion pour définir une stratégie d’optimisation du potentiel numérique gabonais.

Grâce à des financements multilatéraux importants, les infrastructures se sont mises en place, au service d’une politique volontariste en ce domaine. Dans ce cadre, le Central African Backbone (CAB-4) et le Backbone National Gabonais (BNG) sont devenus la clé de voûte du Gabon numérique. Le CAB-4 lancé en 2010 avec l’appui de la Banque africaine de développement et la Banque mondiale a pour objectif d’interconnecter l’Afrique Centrale.

E-Gabon, financé également par la Banque mondiale à hauteur de 56 millions de dollars afin de moderniser les équipements et infrastructures des établissements de santé, comporte deux sous-projets. Le premier, en partenariat avec le ministère de la Santé, l’Agence nationale des infrastructures et des fréquences (ANINF), ainsi que la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Le second, avec le ministère de l’Economie numérique et de la Poste, pour la création d’un incubateur numérique et afin de renforcer les capacités en ressources humaines au travers des projets e-gouvernement et e-éducation.

De nombreuses initiatives voient aussi le jour en matière de formation. Il s’agit par exemple de l’opérateur de téléphonie Airtel, qui développe actuellement un partenariat avec l’UNESCO, en coordination avec le ministère de l’Économie numérique pour un projet baptisé, « Train my génération Gabon 5000 ». Cette initiative vise à former 5000 jeunes aux Technologies de l’information et de la communication (TIC) sur 3 ans.

Le Fonds francophone pour la créativité numérique, mis en œuvre par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 2011, met aussi des moyens pour valoriser la créativité numérique à disposition du Gabon. Cela inclut, entre autres, l’organisation de concours de développement informatique, les « innovathons », ou de marathons créatifs.

Tout un écosystème se met aussi progressivement en place autour d’initiatives privées comme le challenge «Startupper » de TOTAL , ou le monde associatif, visant à aider de jeunes créateurs et mettre en place des démarches d’incubation (Junior Achievement – Fondation Entreprenarium…).

BPI france est également présent au travers du service d’aide à la création d’entreprises de e-Learning, installé dans l’espace PME, nouvellement inauguré. ATOS, dont la filiale pour l’Afrique centrale est basée à Libreville, a passé une convention de formation pour une Licence en système d’informations avec l’école Gabonaise BBS.

Le secteur du numérique au Gabon a tout pour réussir.

Stéphane Billé

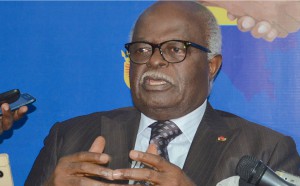

Biendi Maganga Moussavou : "Le fonds de garantie ne se substitue pas aux banques"

Le ministre des PME, depuis son arrivée dans ce département ministériel, veut apporter des innovations et des réponses à diverses situations auxquelles sont confrontées les entreprises de manière générale et les PME en particulier. Pour cette interview, Biendi Maganga Moussavou (photo) aborde diverses préoccupations relatives au financement, à l’apport des PME dans l’économie, aux réformes engagées par son département ministériel, etc.

Qu’est-ce que vous faites pour que le ministère des PME soit visible au niveau des populations ?

Pour la première fois, dans notre pays, on a introduit une terminologie qui n’existait pas. C’est l’entrepreneuriat national. Le ministère que j’occupe est celui de la promotion des petites et moyennes entreprises chargé de l’entrepreneuriat national. Qu’est-ce que l’entrepreneuriat national ? Il commence avec les Gabonais économiquement faibles, que nous essayons de transformer dans le cadre de la vie associative, des coopératives, des mutuelles en agents économiques, en leur donnant une formation pour que grâce à des financements, ils soient orientés vers les activités génératrices de revenus. Ce segment est géré par la direction de l’économie sociale. Vous avez également l’artisanat qui dans un pays comme la France, est considéré comme la première entreprise; or, chez nous, ce secteur est mal connu, mal cerné et pourtant, il est là pour incarner la maîtrise des métiers, la tradition.

Vous avez aussi la partie PME que tout le monde connaît. Nous avons pris le soin d’en introduire une nouvelle définition dans la loi, dont nous souhaitons voir l’adoption intervenir le plus rapidement possible. Maximum 3 milliards de Fcfa de chiffre d’affaires. Maximum 200 emplois. Une société de droit gabonais qui n’est pas filiale ou succursale d’un groupe international.

Mais, en réalité, dans la vraie vie, une PME c’est quoi ? C’est une entreprise à la base. C’est quelqu’un qui croit en son projet, qui crée un emploi, qui crée de la richesse. C’est tout un écosystème qui se met en place pour créer de la richesse.

L’environnement des affaires pose problème. En êtes-vous conscients ?

Cela ne nous a pas échappé. Nous en avons conscience. Cet environnement fait partie des préoccupations du gouvernement. L’organisation du Haut conseil pour l’investissement pose les bases d’un dialogue public-privé pour améliorer l’environnement des affaires et le rendre beaucoup plus compétitif. Il y a un certain nombre d’aspects qui nécessitent d’être améliorés. Et c’est ce à quoi nous nous attellerons dans le cadre de ce programme.

La réalité montre autre chose. Comment faire pour que le Gabonais lambda sache que le ministère des PME est à son service ?

Déjà, à la base, il y a une initiative. Elle est très importante parce que c’est le point de départ de l’histoire. Le rôle du gouvernement est de faciliter la création des entreprises, la formation de ceux qui veulent entreprendre, permettre un meilleur accès aux financements et aux marchés. Voici ce à quoi nous nous attacherons.

Vous avez parlé de la facilitation par l’Etat. Il y a eu, par le passé, la création du Fada, du Fodex… Tout cela est au cimetière aujourd’hui. Qu’est-ce que vous proposez de nouveau ?

Je regrette que toutes ces institutions soient au cimetière. Les leçons ont été tirées. Toutes les institutions que nous souhaitons lancer se feront avec une meilleure gouvernance. La gouvernance est très importante. Quand vous prenez le fonds de garantie des PME, dont nous avons indiqué qu’il faisait partie des priorités de notre ministère, nous avons choisi pour nous accompagner des partenaires de premier plan, qui ont réellement une expertise. Je prends l’exemple de BPI France, qui est leader en France, en matière de garantie de PME, et African Guarantee Fund, filiale de l’Afd.

Fallait-il une expertise extérieure ?

Non. Nous sommes dans un secteur nouveau. Nous devons mélanger nos expériences avec une expertise extérieure pour une meilleure appropriation de la donne.

Les banques ont du mal à prêter aux jeunes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat…

Il ne s’agit pas de dire que les banques ne prêtent pas. Elles prêtent à qui ? Elles doivent proposer à des gens qui ont une idée, à des entrepreneurs que nous avons accompagnés. C’est ce à quoi servent les incubateurs que nous souhaitons créer. Vous avez des incubateurs, des espaces de rencontres, des espaces PME, qui comptent aujourd’hui près de 1 600 entreprises qui reçoivent leur bulletin d’entreprise et 86 entreprises intégrées dans un échange d’expériences.

Après ces Gabonais formés, nous espérons avoir un financement adapté. Le fonds de garantie a pour objet de favoriser la flexibilité bancaire et du secteur des établissements de microfinance pour faire en sorte que non seulement le taux à la sortie soit moins important, mais également qu’il y ait des intérêts pour les banques à financer les PME. C’est 50% de garantie. Je peux vous assurer que ce n’est pas rien. Le fonds de garantie ne se substitue pas aux banques.

La réforme du statut particulier des artisans a été lancée. Peut-on avoir une idée des avancées ?

Au Gabon, notre ministère a dénombré près de 200 métiers dans le pays. L’artisanat d’art, de production et de service. Il faut continuer à faire le recensement. Cette réforme consiste d’abord à leur donner une représentation dans le cadre de la réunion que nous avons organisée en Afrique centrale, en créant à Libreville, la Confédération des artisans de petites entreprises d’Afrique centrale. C’est ce que nous avons fait en créant la Confédération gabonaise qui va abriter les fédérations et les associations d’artisans. Grâce à ce regroupement, si la nouvelle loi sur l’artisanat est adoptée, nous allons procéder, en collaboration avec les représentants des artisans, les ministères des PME, de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement technique, à la création d’une Chambre nationale des métiers. Celle-ci va contribuer à avoir un processus normé d’apprentissage dans notre pays pour qu’à la fin, on ait une carte d’artisans.

On constate, malheureusement, qu’il y a des entreprises qui ferment parce que l’Etat n’a pas payé, elles ne peuvent plus rentrer dans leurs fonds…

Ce qui est important, c’est de savoir qu’une fois qu’on a posé les bases concernant l’artisanat, il y aura un statut de l’entreprise artisanale. Tout comme il y aura un statut d’entrepreneur pour les PME. C’est un statut qui va permettre de formaliser le secteur informel et de faciliter la création d’entreprises pour les entreprises nouvelles.

Pour ce qui est des entreprises qui ferment, on y a beaucoup réfléchi au sein du gouvernement. On sait qu’il y a des raisons qui entraînent cette situation, parmi lesquelles on constate que souvent, les entreprises saisissent les opportunités un peu rapidement, sans forcément respecter les règles. Il y en a qui n’existent pas vraiment, qui sont le produit d'un one man show.

Ce que nous souhaitons, c’est que les entreprises respectent les procédures et qu’elles soient structurées et, d’autre part, que nous respections de manière ferme le respect de la passation de la commande publique, de la passation de marchés. Il est important de respecter au minimum 70% de marché par compétence.

SeM (avec la presse locale)

La BAD réitère son appui au processus de relance de la croissance économique du Gabon

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a récemment approuvé un plan de financement en faveur du Gabon, pour soutenir le Programme d'appui aux réformes économiques et financières (PAREF).

Ce projet qui vise à relancer la croissance économique, en renforçant la viabilité des finances publiques, est composé de deux volets d'appui budgétaire général couvrant la période 2016-17, pour un financement total indicatif de 500 millions d'euros destinés à la mise en œuvre de réformes visant à débloquer le potentiel de croissance du pays.

Selon Akinwumi Adesina (photo) : « Il s’agit, dans le cadre des discussions avec la Communauté économique et monétaire des Etats d’Afrique centrale (CEMAC), d’une réponse à l’effondrement des prix du pétrole, qui a eu un impact négatif sur l’économie du Gabon, et cette opération va contribuer à soutenir le pays, de manière substantielle, en collaboration avec d’autres partenaires au développement ».

Tirer les leçons du passé

De 2010 à 2014, le Gabon a connu une forte croissance économique, avec un taux estimé en moyenne à 6%. Cette croissance a été stimulée par un taux d'investissement public supérieur à 22% du budget, en particulier dans le secteur des infrastructures, ainsi que dans la construction et les services. Toutefois, les réformes menées n’ont pas permis de se préserver des déséquilibres budgétaires causées notamment par la crise pétrolière.

Renforcement de l'assainissement budgétaire

Le choc des termes de l'échange a également affecté la position extérieure, qui est passée d'un excédent de 7,8% du PIB en 2014 à un déficit de 0,2% en 2015. En ce qui concerne les finances publiques, la marge de manœuvre pour soutenir la croissance a été réduite et les risques pour la viabilité budgétaire aggravés.

Dans ce contexte, le Programme d'appui aux réformes économiques et financières de la BAD est censé venir appuyer les initiatives du gouvernement qui visent toujours à passer d'un modèle de croissance axé sur les hydrocarbures, avec un impact limité sur la réduction de la pauvreté, à un modèle de croissance plus diversifié, plus inclusif, créateur d'emplois et dirigé par le secteur privé.

Le PAREF, selon une note produite par la BAD, a pour objectif de renforcer l'assainissement budgétaire en augmentant la mobilisation des recettes et la rationalisation des dépenses, en mettant particulièrement l'accent sur le contrôle de la masse salariale et de la dette publique ainsi que sur l'efficacité des investissements publics; soutenir la diversification économique en améliorant le climat d'investissement, l'accès au financement et la compétitivité du secteur agricole.

Stimuler la production

Au-delà des déséquilibres macroéconomiques, l'économie gabonaise est confrontée à de grands défis, notamment la diversification de sa base productive due au climat d'investissement qui doit encore s’améliorer et au déficit des infrastructures de base (routes et pistes rurales, infrastructures de marché, énergie, eau, TIC...) indispensables à la stimulation de la production. En outre, le faible niveau d'accès au financement des PME, ainsi que le manque de compétitivité du secteur agricole qui pourrait servir de solution de rechange à la baisse des prix du pétrole pour soutenir la croissance et l'emploi, constituent des obstacles majeurs à la croissance économique.

L'opération proposée répond au besoin du Gabon, de jeter les bases d'une croissance économique diversifiée, durable et inclusive. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement du pays, du Plan stratégique pour le Gabon émergent «PSGE» et contribue à la mise en œuvre de la stratégie décennale de la Banque et trois de ses cinq priorités, notamment «Nourrir l’Afrique» et «Industrialiser l’Afrique» et «Améliorer les conditions de vie des populations africaines».

Enfin, le PAREF reste en phase avec la stratégie de la Banque, en matière de gouvernance et de développement du secteur privé, ainsi que la stratégie de transformation agricole de l'Afrique et la stratégie emploi pour la jeunesse en Afrique.

Stéphane Billé avec la DGBFIP

Estelle Ondo décline la politique du Gabon en matière de gestion des forêts à la 12ème session de l’ONU sur les Forêts

La ministre de l’Economie forestière, Estelle Ondo a pris part à la 12ème session des Nations Unies sur les forêts, du 1er au 5 mai dernier, au siège des Nations Unies à New York (Etats-Unis), où elle a présenté les initiatives entreprises par le Gabon dans le secteur de la forêt.

Le membre du gouvernement gabonais a fait savoir à l’assemblée que l’éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire et l’implication des femmes constituent les grands axes de la politique menée pas son pays dans ce secteur. Elle a ainsi indiqué les objectifs poursuivis par ces initiatives, qui visent à concilier la gestion durable des forêts et la lutte contre la pauvreté pour la sécurité alimentaire.

Dans ce cadre, le Gabon, dans sa politique nationale a consignée cette politique dans le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), à travers son pilier «Gabon Vert». Lequel pilier, avec l’élaboration du Plan national d’affectation des terres présente les attributions et les usages sur l’ensemble du territoire national. Et conformément à cette politique, près de 90% des forêts gabonaises sont aménagées, soit dans un processus de concessions forestières, soit dans les aires protégées.

En outre, a-t-elle soutenu, «le secteur bois constitue le deuxième employeur après l’Etat ; c’est vous dire l’importance de ce secteur pour le pays». Et de poursuivre : «l’interdiction d’exportation des grumes, décidée en 2009, par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba a permis de réduire les superficies annuelles parcourues par l’exploitation forestière ». Elle a par ailleurs indiqué que « cette décision avait pour objectif de promouvoir la transformation locale de l’ensemble de la production de bois et, par conséquent, booster la création d’emplois».

Désormais au Gabon, «afin de permettre à l’exploitation forestière de contribuer au développement local, le gouvernement a également décidé que chaque opérateur négocie et signe un cahier de charges contractuelles avec les populations riveraines. Les montants ainsi récoltés sont affectés à la réalisation des projets collectifs décidés par les populations elles-mêmes».

A propos des forêts communautaires, Estelle Ondo a indiqué que ces aires instaurées par le Code forestier promulgué en 2001, ont pour objectif de permettre aux communautés locales de participer à la gestion durable des ressources forestières.

A ce jour, près de 150 000 hectares, représentant 30 forêts communautaires ont été attribuées dans ce cadre, et dans lesquelles, diverses activités sont menées. Le Gabon a également lancé le processus de développement du secteur des produits forestiers non ligneux dont la valorisation pourrait directement bénéficier aux communautés rurales.

L’ensemble de ces actions est soutenu par des initiatives visant à améliorer la gouvernance du secteur forestier. C’est ainsi que le Gabon a engagé des négociations APV/FLEGT avec l’Union Européenne, aux fins d’assurer la légalité de l’ensemble de sa production.

Parallèlement, le gouvernement a lancé le processus d’élaboration d’un nouveau Code des Eaux et Forêts. Il consistera à renforcer la politique du pays et de démontrer, par la même occasion, le ferme engagement de faire de la forêt, la pierre angulaire de son développement durable.

En matière de sécurité alimentaire, «le Gabon a décidé d’assurer une sécurité alimentaire durable pour ses populations, dans le respect des principes d’agriculture raisonnée ; ceci à travers l’essor des filières agricole et d’élevage. Les terres propices aux cultures ont été évaluées à environ 5,2 millions d’ha, pouvant être exploitées sans déforestation significative. Ce potentiel apparaît harmonieusement distribué sur l’ensemble du territoire.», a-t-elle expliquée.

De manière précise, Estelle Ondo a indiqué que plusieurs mesures ont été prises pour assurer le développement durable de l’agriculture au Gabon, notamment par la pratique de normes et procédures minimisant les impacts sur l’environnement ainsi que le respect des dispositions du Plan national d’affectation des terres.

Abordant enfin la situation de la femme, la ministre de l’Economie forestière a édifié l’assistance sur le bien-fondé de la décision prise par chef de l’Etat, de décréter la période 2015-2025, comme étant celle de la décennie de la femme gabonaise. A ce sujet, a-t-elle soulignée, «il a été question d’identifier les problèmes, les étudier et prendre des décisions concertées et inclusives. Le premier rapport qui a été présenté en mars 2015 avait établi un véritable diagnostic de la condition féminine au Gabon, en même temps qu’il a rappelé les préoccupations et les attentes des femmes et jeunes filles du pays».

Hormis ce diagnostic, elle a relevé que ce rapport a également listé différentes recommandations destinées à améliorer la situation de la femme au Gabon, ainsi qu’un plan d’actions décennal en vue de favoriser son autonomisation et rendre ainsi cette ‘’décennie de la femme’’ concrète par une plus grande égalité des chances.

Stéphane Billé

Le secteur minier gabonais se recentre sur le manganèse et l’or

Avec le développement de nouveaux projets qui s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie gouvernementale, visant à attirer les investissements étrangers et à contrer le ralentissement enregistré l’année dernière, le secteur minier gabonais connait une véritable relance.

Fin février le ministre des mines et de l’industrie, Christian Magnagna (photo), a déclaré que la production annuelle de manganèse pourrait se voir multipliée par près de deux sur le moyen terme, pour atteindre les 6 millions de tonnes, grâce à la mise en service de nouvelles unités de production.

Deux semaines auparavant, des représentants de la société singapourienne Nouvelle Gabon Mining (NGM) avaient assuré à une délégation gouvernementale que les investissements en cours, permettraient de faire passer sa production à 2 millions de tonnes par an, sans toutefois annoncer de date concrète. La NGM exploite depuis mi-2013 dans la province du Haut-Ogooué près de Franceville, un gisement de manganèse et une usine de valorisation d’une capacité de 75 000 tonnes par an (tpa). Elle a également envisagé une deuxième usine capable de produire 342 000 tpa.

Le Gabon est le troisième producteur mondial de manganèse. La mine de Moanda, au sud-est du pays, et le complexe métallurgique C2M qui y est associé – ouvert en 2015 - est à l’origine du quart de la production mondiale et détient encore, selon les estimations, des réserves s’élevant à 150 millions de tonnes.

Mines d’or

L’expansion de la NGM n’est pas le seul grand investissement prévu dans le secteur : de nombreuses autres initiatives sont à l’œuvre afin de tirer encore davantage profit du potentiel aurifère et minéralier considérable du Gabon.

Début février le groupe marocain Managem, la seule compagnie du pays à exploiter une mine d’or industrielle, a annoncé un partenariat avec le groupe public gabonais Société équatoriale des mines (SEM) destiné à doper la production de sa mine de Bakoudou, mais on ne dispose à l’heure actuelle d’aucun détail supplémentaire.

Managem exerce ses activités dans la région depuis 2010, produisant environ 1,5 tonne d’or par an.

Une hausse de la production à Bakoudou, et, en parallèle, le développement de la mine d’Etéké, exploitée par Managem, devraient contribuer à renforcer les exportations d’or du pays sur le moyen terme.

Terres rares

La COMILOG s’associe également à la SEM afin d’évaluer la poursuite du développement du gisement polymétallique de Maboumine. La zone renferme des réserves de niobium et de terres rares, qui, selon une étude de faisabilité préliminaire publiée en juin dernier, pourraient engendrer des recettes annuelles de l’ordre d’1,5 million de dollars.

Un secteur récemment en proie à des difficultés

Les investissements prévus sont particulièrement bien accueillis à l’heure où le secteur tente de rebondir suite à une baisse de la demande mondiale. La chute mondiale des cours des matières premières a fortement entamé la rentabilité du secteur en 2015 et en 2016, obligeant les deux principaux producteurs du pays à interrompre la production et entrainant une chute de 16% de la production totale du manganèse, qui atteint 3,3 millions de tonnes.

La COMILOG, une filiale de l’entreprise française Eramet qui est responsable de 90% de la production de manganèse du pays, a fermé sa mine de Moanda pendant 21 jours en mars 2016. Une fermeture qui a causé pour la compagnie une baisse de 15,3% de sa production annuelle, qui a plafonné à 2,5 millions de tonnes, et des recettes accusant une baisse de 14% pour atteindre 210 milliards de francs CFA (340 millions de dollars).

La production a redémarré sur le site au mois de septembre, lorsque les prix se sont redressés. Fin janvier, le manganèse se négociait à 1,94 dollars le kilo, contre 1,67 dollars fin mars 2016.

Développement des infrastructures

La reprise actuelle de la demande mondiale devrait largement permettre d’étayer les nouveaux projets de développement et un fort potentiel de production future est à signaler. Le pays possèderait plus de 40 tonnes de réserves d’or ainsi qu’une série d’autres minerais, parmi lesquels du plomb, du zinc, du cuivre, des diamants, du niobium et du titane, selon la SEM. Pourtant, selon le ministère des Mines, seul 30% du sous-sol gabonais a fait l’objet d’une exploration minutieuse.

Afin d’encourager de nouveaux investissements dans le secteur, le gouvernement a travaillé d’arrache-pied à l’amélioration de l’environnement des affaires, en augmentant les dépenses publiques en matière de logistique et de ressources humaines.

En août 2016 le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba avait procédé à l’ouverture d’un terminal minéralier à Owendo, à 15 km au sud de Libreville. D’un coût de 134 millions d’euros, ce dernier pourra traiter 10 millions de tonnes de matières premières par an.

Stephane Billé avec Oxford Business Group.

André Dieudonné Berre : « Chacune des parties en présence doit s’arranger à faire un pas vers l’autre»

Participant au dialogue politique où il planche avec d’autres membres sur la modernisation de la vie publique, André Dieudonné Berre, un des vétérans de l’histoire politique du Gabon depuis l’avènement de la conférence nationale, répond dans cet entretien, aux questions relatives au déroulement des travaux dans sa commission. Il revient notamment sur les attentes de cette concertation pour laquelle, il fonde beaucoup d’espoirs pour les générations à venir.

Peut-on avoir une idée de ce qui se fait dans votre commission, depuis le début des travaux ?

André Dieudonné Berre : Nous sommes à la commission 3, celle de la modernisation de la vie publique. Nous parlons du fonctionnement des partis politiques et des associations. Nous discutons aussi de la société, de l’ensemble des organismes qui s’occupent de la vie sociale. D’une manière générale, dans notre commission, nous avons beaucoup examiné les propositions de la phase citoyenne. Une manière de montrer que malgré l’appellation « politique du dialogue », nous avons mis en bonne place les questions sociales, celles des jeunes, des femmes et leur rôle dans la société.

Comment se déroule les travaux dans votre commission ?

ADB : Nous travaillons en commission paritaire. Nous sommes encore au stade des discussions. Notre agenda comporte sept points. Nous avons avancé et les discussions se font d’une manière franche, civilisées dans un esprit de patriotisme, accompagné d’un sens du respect des uns et des autres. Vous saviz, il n’y a rien de grand au monde sans passion, il y a dans nos discussions des éclats de voix qui peuvent traduire une forme de passion. Mais dans tous les cas, cela démontre que la personne est convaincue.

Toutes les conclusions doivent être agréées, acceptées et arrêtées par consensus. C’est-à-dire que des positions qui semblaient très éloignées au départ doivent être rapprochées, chacune des parties en présence doit s’arranger à faire un pas vers l’autre pour que nous arrivions à une position moyenne qui soit dans le sens de l’intérêt de notre pays, car il faut se mettre dans la tête qu’il ne s’agit pas d’un combat. Nous ne sommes pas en train de nous battre, nous sommes en train de construire ensemble.

Quelle est l’ambiance qui prévaut ?

ADB : J’ai toujours dis et je le dirai toujours, il n’y a pas des Gabonais conscients qui veulent détruire leur propre pays, je crois plutôt que nous tous, nous voulons construire ce pays peut être avec des méthodes, des approches et des techniques différentes. Il nous appartient, les uns et les autres, de présenter le bien-fondé ou le mal fondé de tel ou tel système pour arriver à quelque chose de consensuel. C’est cela l’objectif du dialogue. Je crois que nous allons le faire, parce que sinon, ce n’était pas la peine de venir s’assoir les uns face aux autres.

On avance, bien qu’une partie de la population reste encore sceptique quant à l’issue de ces pourparlers ! Je dirai à nos populations ce que j’ai toujours dis. Nous voulons tous construire le Gabon et nous allons le construire, nous aimons tous ce pays, nous serons tous enterrés dans ce pays. Les problèmes des Gabonais ne sont pas escamotés au profit des seuls problèmes politiques. L’un ne va pas sans l’autre. Un bon système politique fait suivre une bonne économie et cela a pour résultat le mieux-être des populations. L’économie est indispensable au développement d’un pays.

Il serait triste de ne pas développer les atouts qui sont les nôtres dans un pays potentiellement riche, je crois que ceux qui nous écoutent doivent avoir cela en tête. Certes, il y a des erreurs mais nous voulons tous que vous, les plus jeunes et les générations à venir, viviez et vous développiez.

Pour cela, il faut créer les conditions de ce développement. Il faut créer les conditions de la paix, c’est pour cela qu’il y a ce dialogue. Il faut apaiser les esprits. Il faut que nous réapprenions à nous parler et il faut que, plus que jamais, nous soyons humbles et nous dire comme disait quelqu’un : « je sais une chose c’est que je ne sais rien. »

Quels est le sens qui sera donné aux décisions de ce dialogue ?

ADB : L’homme est perfectible. Les Gabonais doivent attendre, les décisions qui vont être prises seront transformées en lois et la loi s’applique à tout le monde. Nul n’est censé ignorer la loi. Les décisions qui seront prises, j’insiste, n'intéressent pas seulement le politique, elles toucheront aussi la vie de tous les jours.

Le Gabonais moyen constatera qu’il s’est exprimé pendant la phase citoyenne verra que ses propositions se retrouvent dans les actes du dialogue. Nous avons un beau pays, nous n’allons pas oublier les jeunes, ils verront d’eux-mêmes ce qui est en train de se proposer. Il faut que chacune et chacun de nous soit responsable de ses actes, pensent aux autres et évitent de manipuler. Nous sommes des parents, il faut que nous réfléchissions et donnons aux générations qui viennent la possibilité de vivre dans un espace de sérénité et de paix.

Stéphane Billé avec le Bureau politique du Dialogue

Les quatre commissions du Dialogue politique sont entrées dans la phase des débats contradictoires

Une semaine après l’entrée en lice des deux camps, opposition et majorité, dans les discussions, les débats aux seins des commissions montent en intensité.

A l’exception de la commission 1, réformes des institutions et consolidation de l’état de droit démocratique, où l’on note un retard à l’allumage, les trois autres commissions (réformes électorales, modernisation de la vie publique et consolidation de la paix et de la cohésion nationale) sont à pied d’œuvre. Les discussions ouvertes augurent une refonte du système institutionnel du Gabon.

Mais après un travail d’harmonisation de points de vue en interne dans les deux camps qui constituent l’ossature du dialogue politique, les 200 membres de l’opposition et de la majorité, repartis pour l’ensemble dans les quatre commissions sont rentrés depuis une semaine dans la phase des débats contradictoires.

Les commissaires conviés à cette rencontre politique sont rentrés dans le fond des débats. La déclinaison, bien avant la phase des discussions, de la méthode de travail, la relecture du code de bonne conduite du dialogue et son règlement intérieur a permis aux uns et aux autres, d’être au même niveau d’information sur ce qui va être fait. Mieux encore, dans ce souci d’harmonisation, les commissaires notent avec satisfaction que les échanges se font dans le respect mutuel des uns et des autres. L’objectif pour eux est de mettre en avant le concept ‘’ Gabon d’abord’’.

Même si, à ce stade des travaux, il est difficile de dire avec exactitude les thèmes déjà discutés et retenus par consensus, il importe de souligner que plusieurs commissions ont amorcé un rythme de croisière dans le déroulé du dialogue.

La commission 2 portant sur les réformes électorales débat sur le redécoupage des circonscriptions électorales. Sur ce point, il apparaît des discussions, que ses participants entrevoient la possibilité ou non d'augmenter le nombre de sièges des députés mais en réduisant celui des sénateurs y compris leur mandat afin de l’arrimer à celui des présidents des conseils départementaux et municipaux. La révision du code électoral fait également partie de ces discussions.

Les commissaires, dans les échanges qui les caractérisent, soulignent la nécessité d’améliorer les inscriptions sur les listes électorales en augmentant le nombre des centres d’inscriptions. Les débats de fond portent aussi sur l’intégration ou pas, dans le processus électoral, de certaines pièces d’identités outre la carte d’identité nationale. Là-bas, on parlerait du permis de conduire, du passeport ou de la carte de la CNAMGS.

Les autres débats dans cette commission sont axés sur la redéfinition du rôle des instances en charge des élections et le financement de la campagne électorale concernant l’élection présidentielle, lequel financement ne doit se faire que pour des candidats investis par un parti politique et ayant des représentants au parlement.

Concernant la commission 3, celle de la modernisation de la vie publique, les débats des commissaires se focalisent sur les conditions de création des partis politiques. A cet effet, il est question de définir l’âge des membres, les pièces à fournir pour la création d’une formation politique, la question du contrôle du fichier des militants pour circonscrire la transhumance politique et les délais de délivrance de récépissé de déclaration des partis politiques.

La commission 4 vise à définir les termes en vue de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale, d’un dialogue permanent dans le respect des institutions établies. De ce fait, les commissaires traitent de la proscription de thèses racistes, régionalistes, ethniques, sexistes, injurieuse ou religieuse. Tout au contraire, les débats sont orientés sur la nécessité d’encourager les partis politiques légalement reconnus à justifier l’utilisation des fonds alloués par l’Etat et destinés à la formation des militants.

Dans tous les cas, les commissions mises en place, dans cette phase du dialogue politique, travaillent pour mettre en place un état plus démocratique. Les différentes thématiques discutées participent de ce renforcement de l’Etat de droit tant souhaité par l’ensemble des Gabonais, indique-t-on.

Stéphane Billé avec le Bureau du Dialogue politique

Logements sociaux : le nouveau paradigme du PPP

Le Gabon, pays à faible démographie, doit résorber un déficit en logements estimé à environ 200 000 unités. Car, le diagnostic posé par les autorités est fidèle à la réalité. En fait, les Gabonais résident dans des quartiers difficilement accessibles, non urbanisés et soumis à des conditions d’intempéries difficiles.

Lorsqu’il arrive au pouvoir en 2009, le président de la République fait la promesse d’endiguer ce phénomène, puis de réduire le déficit en logements par la construction chaque année de 5000 logements. Au bout de sept ans, 6730 maisons seulement sont sorties de terre. Le chef de l’Etat est le premier à reconnaître que dans ce domaine, contrairement aux chantiers concernant la construction des routes, ponts et barrages, il a échoué.

Pour corriger le tir, Ali Bongo Ondimba fait le pari de loger davantage de concitoyens tout au long du nouveau mandat en changeant de modèle économique. Pour cela, il se propose d’atomiser les risques en nouant avec des opérateurs intéressés des partenariats publics-privés.

Pour de nombreux observateurs, cela s’apparente à un rêve éveillé, tant cette forme de financement, si elle peut s’adapter à certains secteurs, peut rencontrer des obstacles dans sa mise en œuvre. Les craintes des sceptiques se fondent notamment sur les difficultés rencontrées dans la mise à disposition des parcelles, les lenteurs administratives, la santé financière d’un Etat en proie à des difficultés budgétaires… Le nouveau ministre de l’Urbanisme, de l’habitat social et du logement, Bruno Ben Moubamba, nommé le 2 octobre, expérimente ce modèle qui doit faire date.

Après les annonces de début de magistère, Bruno Ben Moubamba qui promet d’ériger 10 000 maisons par an, lance un périple en Europe dont les premiers résultats ne tarderont pas. Une entreprise portugaise, le groupe portugais Omatapalo Somust, conclut un partenariat avec le gouvernement pour la construction de 5000 logements par an dans la commune de Ntoum, située à 40 km de Libreville. Les logements seront construits suivant le modèle partenariat public-privé (PPP), en raison du contexte économique morose que traverse le Gabon, marqué par la baisse significative des recettes pétrolières. Ce qui permettra de rattraper une partie du gap en sept ans avec 35 000 logements à la clé si jamais le chronogramme était honoré.

La nouvelle approche, celle du PPP, qui vise à booster le programme de construction des logements qui peine à se matérialiser depuis 2009, va s’étendre à d’autres partenaires. Un groupe sud-africain, Palace Group, va décider lui aussi de s’investir dans ce chantier en construisant 20 000 logements sociaux à Bikele et 10 000 à Angondje.

Après le contrat inaugural avec le groupe portugais, l’on peut citer la société générale d’ingénierie moderne GIM BTP, porteuse du projet de construction de 1000 logements dans la Zone de Ntoum, dénommé Cité du Komo.

Mais le plus grand contrat c’est assurément celui conclu avec le consortium chinois One Holding Group Limited, visant la construction de 200 000 logements sociaux dans plusieurs villes du pays. Ce gigantesque projet sera lancé dans quelques semaines, s’étalera sur quatre ans. Il comprend également la construction et le développement d’une nouvelle ville à Panga dans la province de la Nyanga (sud du Gabon), où sera construit le port en eau profonde de Mayumba, mais aussi la construction d’une cité administrative et de deux cités universitaires, à l’université Omar Bongo de Libreville.

Tous ces projets, qui portent sur la construction de près de 300 000 logements en sept ans, ont démarré pour certains, et seront lancés très prochainement pour d’autres et, seront mis en œuvre pour le reste sans que le gouvernement ne sorte un centime ! Sept ans plus tôt, plusieurs milliards de Fcfa avaient été décaissés par l’Etat pour un résultat mitigé.

SeM