Exploiter les technologies numériques pour améliorer les services de santé au Gabon

C’est l’un des aspects de la nouvelle politique sanitaire mise en œuvre par les autorités gabonaises à travers le projet e-Gabon, sous l’égide de la Banque mondiale. Ce projet vise principalement à accélérer le développement de la santé en ligne, afin de faire bénéficier de ses avantages aux habitants mais aussi à améliorer les compétences des agents de santé en matière de Technologies de l’information et de la communication.

Accélérer le développement des services de santé électronique

Grâce à son potentiel en matière de Technologies de l’information et de la communication (TIC) et avec le concours de la Banque mondiale, le pays s’attèle à la transformation des services de santé publique. Selon les experts, la numérisation des services de santé permettra d’améliorer les soins de base mais aussi l’efficacité du système sanitaire. Elle créera également des emplois et favorisera l’innovation en ouvrant la voie à de nouveaux modes de gestion des besoins de soins. « L’idée est de rendre le système plus efficace », explique Michel Rogy, conseiller en matière de politiques des TIC à la Banque mondiale. « Si vous disposez d’une base de données numérique qui rassemble toutes les données des patients, des ordonnances aux antécédents médicaux, cela facilitera le traitement et le partage de l’information. Nous pouvons également utiliser les TIC pour identifier des crises sanitaires potentielles et réagir plus rapidement en cas d’épidémie dans une zone rurale.», ajoute-t-elle.

Deux composantes principales

La première composante consiste à déployer un Système national d’information sanitaire (SNIS), qui doit permettre d’améliorer l’accès aux soins et d’accroître l’efficience des dépenses de santé, tout en renforçant la qualité des soins. Il faudra pour cela former les agents de santé aux TIC, le projet prévoyant notamment de mettre un accent particulier sur le personnel féminin.

La seconde quant à elle, s’inscrit dans le cadre plus large de l’économie puisqu’il a pour objectif de promouvoir le développement de contenus, applications et services liés à la numérisation des informations de santé.

La création d’un incubateur numérique dans la capitale, Libreville, et de dispositifs à plus petite échelle à Port-Gentil (la capitale économique) et à Franceville (où se trouve le Centre international de recherches médicales) vise à favoriser le développement d’un écosystème d’innovation numérique. L’objectif est de multiplier le nombre de start-up, en favorisant en particulier les entreprises dirigées par des femmes, et de créer des contenus, applications et services numériques locaux. Ce volet prévoit entre autres l’organisation de hackathons et de concours de projets d’entreprise.

Les agents et les usagers du système national de santé ainsi que tous ceux qui travaillent dans le secteur de l’économie numérique au Gabon pourraient être les grands bénéficiaires de ce projet. Si les autorités ont choisi le chantier de la santé, c’est, d’une part, pour faire la démonstration du potentiel que recèlent les e-services en termes de croissance, mais aussi, et surtout pour améliorer le système sanitaire. Car, selon la banque mondiale, le Gabon n’a en effet pas atteint les Objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé et a du mal à optimiser ses dépenses dans ce domaine.

« Le nouveau système permettra d’améliorer la qualité des soins au Gabon en donnant aux médecins, aux infirmiers et aux autres agents de santé l’information dont ils ont besoin pour délivrer de meilleurs diagnostics et de meilleurs traitements. Il favorisera également les échanges de connaissances car l’information sera plus facilement partagée entre professionnels de santé, ce qui garantira une plus grande continuité, efficacité et rapidité des soins », explique Dominic Haazen, spécialiste principal des politiques de santé et expert en systèmes d’information sanitaire à la Banque mondiale.

L’accès facilité et à moindre coût aux services de santé, ainsi que l’offre généralisée d’applications dédiées à la santé sur les téléphones mobiles (notamment les smartphones), auront un impact sur l’ensemble de la population. Du côté des experts, on estime que les changements introduits auront même des retombées considérables sur le développement de l’économie numérique dans le pays. Les investissements dans la e-santé pourraient avoir pour effet de renforcer le secteur des TIC au Gabon, ce qui en retour pourrait générer de nouvelles idées, permettre la création de nouvelles entreprises, attirer des investissements étrangers et créer des emplois.

Des efforts préalables

Mais, pour parvenir à de tels résultats, le Gabon devra d’abord améliorer ses réseaux haut débit et se doter d’une main-d’œuvre qualifiée, tout en continuant à développer le système lui-même. Aussi faut-il que les pouvoirs publics remédient aux problèmes suivants : une couverture réseau insuffisante en dehors des grandes villes ; la méfiance des investisseurs due à la dispersion démographique et le faible revenu disponible des ménages ; une main-d’œuvre peu formée à l’entrepreneuriat, à l’Internet et aux TIC et le besoin de cadres législatif, financier et d’échanges de données, à l’instar de ceux qui ont favorisé les économies numériques au Ghana, au Kenya, au Maroc et au Sénégal.

Au niveau de la population gabonaise, les investissements dans la santé en ligne, seront synonymes de « meilleurs soins, de moins d’examens redondants et d’hospitalisations superflues, et de meilleurs diagnostics et traitements », affirme Dominic Haazen. Ces investissements pourraient aussi permettre d’apporter un coup de pouce à l’économie dans son ensemble, comme l’appelle de ses vœux Michel Rogy : « On espère que cela aura un effet d’entraînement au-delà du domaine des soins de santé et que cela servira d’exemple pour les autres pays d’Afrique subsaharienne ».

Synclair Owona avez la Banque mondiale

Perenco inaugure un nouveau siège à Port-Gentil

Selon le communiqué parvenu à notre rédaction, l’inauguration, cette semaine, de son nouveau siège à Port Gentil, témoigne de l’engagement et de la confiance du producteur indépendant français Perenco, propriété de la famille du fondateur Hubert Perrodo, pour le Gabon.

Après plus de 23 ans d’activités, l’acquisition de ce nouveau siège, selon la direction générale de Perenco, constitue un aboutissement pour Perenco qui, pour ses débuts en 1992, sous le nom de Kelt, a débuté les activités pétrolières au Gabon avec l’acquisition de champs matures au large de Port-Gentil avec une production de 8000 barils de pétrole par jour.

En 2015, la moyenne production annuelle exploitée par Perenco au Gabon a atteint 72 000 barils par jour et 50 millions de pieds cubes de gaz naturel. Les licences opérées actuellement par la société sont situées en mer et à terre et sur les deux bassins pétrolifères du Gabon. Perenco opère également avec deux pétroliers stockeurs équipés des systèmes de chargement pour l’exportation de pétrole brut.

Une stratégie d’acquisition équilibrée et d’exploration a permis un développement des infrastructures, des compétences, de la logistique, des moyens d’intervention sur puits et des investissements. Elle a également favorisé l’augmentation du nombre d’emplois et de tous les fournisseurs de biens et de services dans de nombreuses spécialités pétrolières et métiers supports.

Près d’un milliard de dollars d’investissements générés par Perenco au Gabon

Perenco a généré avec ses partenaires au Gabon, des investissements de près d’un milliard de dollars, principalement pour le forage de 40 puits, dont une exploration en eau profonde de 1000 m.

Après seulement vingt-trois ans d’activités, Perenco, avec une stratégie diamétralement à l’opposé de celle des majors dans ce secteur, est venu reconfigurer le microcosme pétrolier et gazier gabonais. « Conscient de son statut d’opérateur pétrolier leader au Gabon, premier fournisseur du pays en gaz, pour optimiser sa production sur le long terme, Perenco s’est engagée dans des investissements massifs qui lui valent ses titres de noblesses dans ce secteur », soutient une source proche du ministère gabonais du Pétrole.

Au titre de ces investissements, on peut, entre autres, citer la réalisation de la pose de 200 km de pipeline, de nouvelles plates-formes de production en mer, d’une unité supplémentaire de compression de traitement de gaz à Batanga, d’un traitement supplémentaire des eaux de production et du remplacement d’un pétrolier stockeur sur fonds propres.

Dans le secteur gazier, depuis 2007, Perenco fournit du gaz naturel aux centrales électriques de Libreville et de Port-Gentil. Le gaz est produit à terre sur les champs d’Ozangue et Ganga. Il est ensuite purifié et comprimé à Batanga pour être livré par un gazoduc de 450 km terrestre et maritime vers ces centrales. Cette contribution majeure, aux besoins nationaux en énergie devrait encore évoluer avec le développement industriel qui va accélérer la demande en énergie.

La protection des écosystèmes

S’agissant de la responsabilité sociale de l’entreprises Perenco Oil and Gas et l'ANPN (Agence nationale des parcs du Gabon) ont signé un protocole d'accord le 30 Janvier 2014, pour une période de trois ans portant sur des études menées par l'ANPN, la National Geographic Society, l'Institut Waitt et la Wildlife Conservation Society, qui a révélé la richesse des plates-formes pétrolières vie marine environnantes.

Car, les plateformes pétrolières offrent un environnement favorable au développement de la biodiversité des récifs artificiels, préservée par la pêche en raison de la présence d'une zone de sécurité autour de plates-formes offshore. À la suite de ces résultats, les partenaires de l’accord effectueront des études sur la protection de ces écosystèmes dans le contexte de la production de pétrole et au moment du démantèlement des plateformes dans le cadre du "Rig Reef".

Synclair Owona

Cosumaf : un bilan d’étape 2016, plutôt satisfaisant

La satisfaction était de mise au terme de la réunion du collège de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf), tenue ce mardi 14 juin 2016, à Libreville, sous la présidence de Rafaël Tung Nsue (photo).

L’examen de tous les dossiers inscrits à l’ordre du jour de cette réunion des commissaires a laissé planer l’air d’un bilan d’étape 2016 plutôt satisfaisant. Un air de sérénité qui a animé ce conclave qui statuait entre autres, sur la situation du marché financier en Afrique centrale ; le point sur le suivi des acteurs de marché pour voir dans quelles mesures on pouvait orienter les activités ; l’évolution de l’emprunt obligataire de plus de 98 milliards récemment émis par l’Etat gabonais et qui s’est avérée être une opération très positive et enfin, sur l’arrivée, sur le marché comme intermédiaire agrée, d’une société tchadienne, la Commercial Bank Tchad (CBT), dans une atmosphère toute faite de quiétude.

Le collège a également fait l’annonce de l’arrivée avec satisfaction, de nouveaux acteurs sur le marché notamment, une société tchadienne qui sollicitait un agrément pour participer sur le marché comme intermédiaire agréé.

Cette satisfaction a été, d’autant plus grande sur le volet relatif aux activités internationales de l’institution. La Cosumaf qui manifestait depuis quelques temps, son intention d’intégrer l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a vu sa demande d’adhésion validée.

Selon le président de la Cosumaf, Rafaël Tung Nsue : «Il était important que les commissaires sachent à quel point nous sommes fiers de cette entrée dans ce organisme qui regroupe un peu plus d’une centaine de pays respectant la réglementation de manière optimale».

Autre motif de satisfaction, Rafaël Tung Nsue, président de la Cosumaf va assurer la présidence de l'Institut francophone de la régulation financière (IFREFI) pendant les deux prochaines années. Son plan d’action, en étroite collaboration avec le secrétariat de cette organisation qui est assuré par l’Autorité des marchés financiers (AMF), consistera en la consolidation de cette organisation avec plus d’ambitions et beaucoup plus d’ouverture. «Nous entendons ouvrir les portes de cette institution à d’autres pays comme le Vietnam, la Roumanie, Andorre, et bien d’autres qui ne sont pas dans l’espace francophone et qui ont manifesté leur intention d’y adhérer. Nous allons donc formaliser leur entrée avec l’appui bien sûr du secrétariat. En plus, nous allons militer pour une assiduité au sein de cette organisation, pour que les petits pays puissent bénéficier de l’expertise des majors dans ce secteur de la supervision des marchés.», a souligné Rafaël Tung Nsue.

Un précieux acquis

Revenant sur la suite à donner aux travaux du Forum sur le développement financier de l’Afrique centrale (FODEMAF), tenu en février à Malabo, le président de la Cosumaf a signifié qu’il s’agit d’un précieux acquis. « Le marché financier de l’Afrique centrale étant encore en phase embryonnaire, il est donc question pour nous de mettre en place un plan d’action pour approfondir son développement. Raison pour laquelle, nous avons fait appel aux financements de la Banque mondiale mais aussi à un cabinet conseils qui a réalisé une étude sur le potentiel de marché de la zone Cémac.», a précisé le président de la Cosumaf.

Selon cette étude réalisée par le Cabinet conseil, Roland Berger, il est possible d’atteindre 2000 milliards de FCFA en de levée de fonds par an en Afrique centrale. Malheureusement, beaucoup d’obstacles restent encore à franchir. «Effectivement, il suffirait tout simplement que nos acteurs financiers et boursiers soient sensibilisés. Et que les émetteurs, aussi bien que les investisseurs, le soient aussi. C’est pourquoi à l’issue de la restitution de cette étude, nous avons élaboré et défini un plan d’action qui va tout simplement être sa mise en place. A ce sujet, nous retravaillons d’arrache-pied avec le cabinet.», a réagi Rafaël Tung Nsue.

Le collège de la Cosumaf a ainsi, de ce fait, adressé ses sincères remerciements aux autorités de la Guinée Equatoriale au premier rand desquelles le président Obiang Nguema pour les facilités accordées pour la réussite de ce forum.

Quid de la fusion de DSX et BVMAC ?

A ce sujet, Rafaël Tung Nsue s’est voulu plus clair et précis. « L’étude qui a été faite met en bonne place la conciliation des deux bourses. Nous en sommes à une phase d’échanges avec le gouverneur de la BEAC qui été chargé d‘étudier la question avec l’ensemble des acteurs sur ce sujet, en vue de mettre en œuvre cette décision prise par les chefs d’Etats en 2012 à Brazzaville visant à un rapprochement rapides des places boursières. Qu’à cela ne tienne et malgré les pesanteurs, les dirigeants deux bourses et la Cosumaf ainsi que les représentants des Etats échangent depuis un certain temps sur les enjeux et les modalités de la conciliation de ces deux établissements.», a-t-il déclaré.

Mais au-delà de cet aspect fusionnel, ce qui importe pour Rafaël Tung Nsue : «C’est d’abord le développement et la maturation du marché financier. Il faut à cet effet, que qu’il y ait de plus en plus d’entreprises qui viennent en bourse, et qu’elles soient persuadées des bienfaits du marché boursier et financier qui constitue les meilleurs instrument de financement des entreprises à cause de leur transparence. Nous pensons à notre niveau que l’action prioritaire qui nous est demandée, c’est de solliciter l’aide des autorités des pays de la sous-région pour qu’elles puissent privilégier le marché boursier.», a conclu Raphaël Tung Nsue.

Synclair Owona

C2M : le point de situation avec Johan Carette, directeur du Complexe métallurgique de Moanda

Mis en service il y a an, le Complexe métallurgique de Moanda (C2M) traverse une situation difficile, tant sur le plan opérationnel qu’économique. Explication avec Johan Carette (photo), directeur du C2M…

Le Nouveau Gabon : M. le Directeur, cela fait un an que le Complexe métallurgique de Moanda a été inauguré, quel bilan d’étape peut-on faire depuis la mise en service de cette usine ?

Johan Carette : Globalement, le bilan de cette période de lancement est un en demi-teinte. D’une part, des progrès sont clairement visibles et d’autre part, nous avons atteint des niveaux de production encourageants. Cependant ces niveaux de production ont été tenus sur des périodes trop courtes car nous manquons clairement de constance et d’anticipation. Les bonnes semaines alternent avec des périodes parfois longues de performances médiocres. Nous avons également beaucoup de progrès à faire en matière de sécurité, pour éliminer les comportements à risque que l’on peut encore constater.

Vous attendiez-vous à cette situation ?

JC : Vous devez savoir que toutes les usines qui démarrent ont des problèmes au début. On a tendance à l’oublier une fois que les unités sont stabilisées. Mais c’est une situation tout à fait normale vu la quantité de choses qu’il y a à gérer pour faire tourner une usine et donner les compétences opérationnelles à plus de 430 agents, sans parler des sous-traitants.

Les aléas actuels de C2M n’étaient donc pas inattendus mais le temps que l’on met pour passer ce cap difficile est lui, un peu plus long qu’attendu. Pour une usine du niveau de complexité du CMM, il faut classiquement 24 mois de fonctionnement pour arriver à un niveau de production proche du nominal.

C’est le pronostic que nous avions fait. C’était sans doute un peu ambitieux, compte tenu de la localisation du C2M dans un environnement non industriel comme le nôtre.

En cohérence avec cette prévision de montée en production sur 24 mois, nous visions, pour cette année, une production annuelle de 40 000 tonnes de Silico manganèse et de 12 000 tonnes de Mn métal, avec une progression tout au long de 2016 pour atteindre un rythme de production en décembre, qui soit entre 85 et 90% du rythme de production nominal sur les deux usines.

Nous sommes pour le moment en décalage par rapport à cet objectif (globalement -35%). Nous avons connu des hauts et des bas au cours du premier trimestre et les niveaux de productions annuelles que nous visons ne seront accessibles que si des progrès rapides de régularité sont enregistrés au second trimestre, permettant d’envisager de booster le rythme de production dans le courant du second semestre.

Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez ?

JC : Les difficultés sont de deux natures et se cumulent : il s’agit en premier lieu des équipements et du procédé qui, rappelons-le, sont totalement inédits et innovants pour la partie EMM. Bien qu’il n’y ait pas de problème majeur de design, différentes corrections, ajouts, amélioration ponctuelles ou encore des opérations de fiabilisation des installations doivent être faites.

Elles sont, pour la plupart, identifiées mais leur réalisation va prendre du temps, vu les délais de livraison des pièces, des équipements et le manque de ressources localement. Ces problèmes devraient se résoudre progressivement courant 2016. Cela demande une implication forte des équipes de maintenance. Une assistance de la direction des affaires industrielles nous aide également à progresser à ce niveau.

Dans un second temps, il y a la mise en place des compétences nécessaires pour exploiter efficacement les installations et les procédés très exigeants du C2M. Car, le management de terrain et la montée en compétence des agents d’exploitation et de maintenance constituent notre problème principal du moment.

Bien sûr, des formations ont été faites en amont de la construction des usines mais elles étaient inévitablement un peu abstraites et ont eu, une efficacité globalement insuffisante. La formation des agents se poursuit (learning gy doing) mais prend du temps et impacte notre régularité. Des actions d’accompagnement de terrain sont mises en place avec des ressources internes et celles du groupe. Elles devraient porter leurs fruits d’ici quelques mois.

Il faut enfin signaler les exigences au niveau de la continuité, de la régularité des procédés mis en œuvre et les exigences sur la qualité des produits qui sont très élevées et inédites localement. Les procédés mis en œuvre au CMM sont en effet très exigeants par nature pour donner quelques exemples :

Pour les fours électriques de l’unité de silico manganèse, un taux de marche d’au moins 95% est nécessaire pour assurer un bon fonctionnement et des consommations de matières optimisées. Les contraintes thermiques sur ses fours rendent en plus les reprises difficiles après des arrêts longs (difficultés à couler le métal, coulées débordantes…) avec des conséquences néfastes qui, généralement s’enchainent tant sur les équipements que sur l’aspect sécurité.

Pour le Manganèse métal, le procédé d’électrolyse a une exigence de continuité absolue : un problème induisant l’arrêt d’une cuve suite à un problème pendant quelques minutes a des conséquences importantes sur la qualité de l’ensemble de la halle qui compte jusqu’à 70 cuves et, au-delà de 20 minutes, ce problème conduit à l’arrêt complet de la halle d’électrolyse ; le reconditionnement et la remise en marche de celle-ci prennent dans ce cas plus d’une semaine.

Le procédé amont de l’électrolyse a, quant à lui, une exigence absolue au niveau de la pureté des solutions élaborées : quelques ppm (parties par million) en défaut au niveau de la pureté font chuter le rendement de manière très importante et induisent un arrêt complet des installations pendant plusieurs jours…

Ces exigences sont une difficulté importante quel que soit l'endroit où on installe de telles de telles unités, mais beaucoup plus encore dans un environnement qui n'a pas encore de culture industrielle ni de tissu industriel établi comme ici au Gabon.

Pour beaucoup de collaborateurs qui travaillent au C2M, ce sont des métiers nouveaux, ce sont des expériences nouvelles, en êtes-vous satisfaits ?

JC : Là encore la situation n’est pas homogène : je vois de très bons comportements d’agents motivés et professionnels malgré le peu d’expérience qu’ils ont. En revanche chez certains, on constate encore une implication faible pour maitriser et maintenir des installations de ce niveau. Donc, nous devons progresser en matière de rigueur dans le travail, d’exigence au niveau des attendus et de prise d’initiative.

L’acquisition des métiers nouveaux et des techniques associées a fait l’objet de nombreuses formations avant le démarrage des installations. Pour le Manganèse métal, une installation pilote a même été mise en place pour ces formations. Cependant, le contexte des installations industrielles est très différents et la formation doit encore se poursuivre jour après jour sur le terrain pour donner les bonnes pratiques et la rigueur dans l’exécution des tâches à l’ensemble des opérateurs qui travaillent en 3X8 sur le CMM. Le management de terrain, contremaîtres et chefs d’équipes sont des maillons essentiels de ce processus.

Au point de sécuritaire, quelles sont les dispositions prises ?

JC : La sécurité est clairement une priorité pour COMILOG et notre performance en la matière est également très suivie au niveau du groupe Eramet. Depuis le démarrage des usines, nous avons connu, au niveau des agents du CMM, trois accidents avec arrêt : le premier en décembre 2014, le deuxième en janvier 2015 et le dernier, récemment en mars 2016. Nous avons également enregistré neuf accidents sans arrêt et de nombreux premiers soins. Dans le cadre de nos activités, c’est une véritable performance qui est considérée comme relativement correcte pour un démarrage, par rapport aux autres usines du secteur. Malgré tout cela, ce ne sont que des statistiques qui peuvent très vite basculer. Car, les erreurs ne pardonnent pas dans les industries chimiques et métallurgiques de cette importance.

Je ne saurais parler de sécurité sans toutefois évoquer l’accident de circulation fatal que nous avons enregistré au mois de janvier dernier avec un de nos sous-traitants à l’intérieur du site. Cet incident malheureusement, résultait d’un enchainement de circonstances difficilement compréhensibles. Ce qui montre également notre vulnérabilité en matière de sécurité.

Au cours des différentes visites de sécurité, sur le site du C2M, je constate beaucoup trop de situation de risques. Soit, par le manque de rigueur des agents, soit par suite à des problèmes d’organisation. Beaucoup de groupes de travail - exigences essentielles, analyses des risques – sont mis en place en ce moment pour améliorer la situation. La présence sur le terrain des managers et l’accompagnement des opérateurs est surement un facteur essentiel de réussite dans ce domaine.

Le C2M est une fierté pour le Gabon, du fait de la transformation d’une matière première importante. Alors à quand pensez-vous atteindre la vitesse de croisière nominale ?

JC : Nous devrions atteindre 85% du rythme de production nominal sur les deux usines en décembre 2016, du moins si nous arrivons à réaliser la montée en production planifiée cette année. Il est certain que nous accusons du retard sur cette prévision. Mais, j’espère que nous arriverons à rattraper une partie de ce retard et que nous serons en mesure d’atteindre le rythme de production nominal à la fin du premier semestre 2017.

Aujourd’hui, avec la baisse des cours actuelle, qu’en est-il des produits issus du C2M ?

Le produits transformés ont malheureusement suivi la même tendance à la baisse que le minerai et les prix de vente de nos produits qui sont actuellement à un niveau historiquement bas, soit en gros 50% des prix du business plan du projet C2M en 2009. Nos avantages concurrentiels que sont le minerai à prix réduit et l’énergie électrique à un prix compétitif, ont également baissé avec la chute des cours du minerai et la baisse mondiale du prix de l’énergie.

Les deux phénomènes conjugués mettent à mal, l’équilibre économique du C2M à cette période de démarrage difficile. Les cycles économiques avec des hauts et des bas sont malheureusement une contrainte supplémentaire à laquelle, nous devons nous accommoder.

Pour mettre un terme à notre entretien…

JC : La situation actuelle est difficile pour la C2M tant sur le plan opérationnel, qu’économique. Mais, hormis l’aspect des coûts de logistique, nos fondamentaux sont globalement bons et nous devons redoubler d’efforts pour passer ce cap difficile et faire du C2M, un fer de lance et un projet d’avenir pour la COMILOG. Je suis confiant, nous y arriverons avec l’engagement de tous, même si ça prend un peu plus de temps que prévu.

Synclair Owona avec COMILOG Informations.

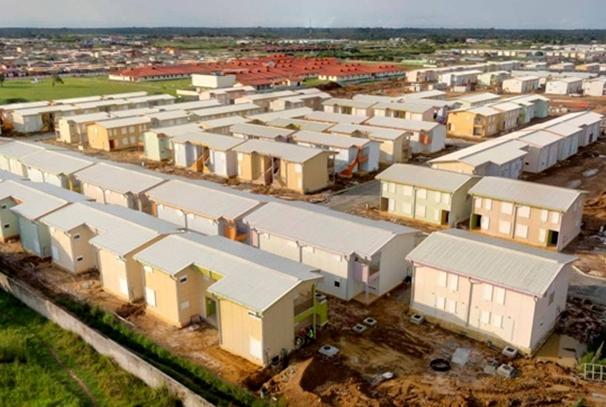

Des mesures pour résorber le déficit de logements

Ces derniers temps, le gouvernement gabonais fait feu de tout bois en accélérant le rythme des constructions de logements sociaux en vue pour résorber son important déficit en la matière.

Le taux d’urbanisation du Gabon est parmi les plus hauts d’Afrique et s’élevait à 86.9 % en 2014. L’urbanisation progressant à un rythme supérieur à la croissance du parc immobilier résidentiel, environ 200 000 logements manquent aujourd’hui à l’appel dont 160 000 à Libreville même. Pour répondre à ce besoin, le gouvernement a annoncé qu’il en ferait un axe prioritaire d’investissement. Ainsi, il a pris l’engagement de construire près de 35 000 logements abordables sur sept ans. Mais les retards se sont accumulés.

Développer l’offre de logement abordable

Fin janvier, le ministère en charge de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre a organisé un tirage au sort en vue d’attribuer 872 logements sociaux à des familles à revenus modestes à Angondjé au nord de Libreville. L’Etat a intégralement financé le projet, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ayant été confiée à l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructures. Au total, 3000 dossiers ont été déposés, soit près de quatre fois le nombre de logements disponibles.

Les unités, préfabriquées en Turquie, comprennent des maisons d’une, deux et trois chambres, des appartements trois pièces et des appartements sur deux étages, avec des mensualités allant de 35 000 CFA (53 €) à 190 000 CFA (290 €). Ce projet fait partie du programme d’aménagement Alhambra. Mené par la Société Nationale du Logement Social (SNLS), il vise la construction de logements subventionnés et abordables dans cette zone à concurrence de 13 700 unités au total.

Côté demandeurs, soulignons que l’accès à un financement en banque ne fait pas partie des conditions d’attribution. Leurs revenus mensuels doivent en revanche être compris entre 150 000 CFA (230 €, soit le salaire minimum) et 600 000 CFA (915 €), selon la taille du logement.

Financement public

Pour résorber le déficit de logement, le gouvernement avait promis la construction de 5000 logements par an à compter de 2009. Néanmoins, le nombre de lots bâtis depuis cette date a été largement à la traîne. Les obstacles au développement de l’offre de logement abordable sont similaires à ceux d’autres marchés en Afrique. Dans certains cas, les promoteurs immobiliers du secteur privé sont limités par les retards pris par les autorités publiques dans l’aménagement des voies d’accès et les travaux de raccordement.

Si la construction de nouveaux logements a progressé, les contraintes budgétaires ont pesé sur les travaux d’infrastructure, notamment de raccordement, selon le directeur général de la SNLS, Paul Mapessi. « Dans certaines zones, le taux d’achèvement des travaux frôlait les 90 %. Mais les promoteurs ont dû ralentir la cadence, car ces logements n’étaient pas encore raccordés aux services publics », a-t-il déclaré.

Il faut dire que les dépenses publiques ont souffert de la baisse des recettes de l’Etat. En cause : des revenus des hydrocarbures en berne, ce qui a pesé sur le budget général. La balance budgétaire du pays est passée d’un excédent de 2.5 % du PIB en 2014 à un déficit de 2.3 % l’année dernière. Dans le même temps, selon le FMI, le taux d’endettement a dépassé le plafond de 35 % du PIB que s’était fixé le pays.

Attirer les investisseurs internationaux

Le gouvernement explore de plus en plus la piste du partenariat avec des investisseurs internationaux pour créer le parc immobilier résidentiel dont le pays a tant besoin.

Selon les médias locaux, le gouvernement négocie actuellement avec le groupe chinois Guangdong-Yihua la construction d’environ 1000 logements dans le quartier de Bambouchine à Libreville, avec du bois de construction d’origine locale.

De plus, la SNLS construit actuellement 2000 autres villas de trois chambres à Bikélé dans la commune de Ntoum. Les lots sont vendus entre 23 millions CFA (35 000 €) et 42 millions CFA (64 000 €). Quelque 40 lots devraient être livrés dans les prochains mois.

Ces projets immobiliers sont financés grâce à un partenariat entre la SNLS, l’Union Gabonaise de Banque et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon, qui proposent des prêts immobiliers à des taux subventionnés.

Les deux banques aideront les nouveaux propriétaires à emprunter sur une période allant jusqu’à 15 ans avec un taux d’intérêt de 10 % maximum. Si les banques doivent encore finaliser l’échéance de 15 ans, elles ont d’ores et déjà offert des financements sur 12 ans assortis de taux d’intérêt de seulement 8 % dans certains cas. «Afin de réduire les coûts, le gouvernement accordera également des titres fonciers gratuitement pour les projets de logement social et les entreprises de construction bénéficieront d’incitations fiscales, » déclare à OBG, Désiré Guedon, ministre de l’urbanisme et du logement.

Prix de l’immobilier résidentiel

Entamée par la relativement jeune Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre, la réforme des titres fonciers est en cours de déploiement. Elle devrait faciliter l’accès des Gabonais aux prêts immobiliers (les titres fonciers faisant souvent office de garantie pour les banques), la pénurie de logements résidentiels ayant exercé ces dernières années une pression sur les prix.

« Le système de guichet unique mis en place par l’ANUTTC a permis de réduire de cinq ans à 180 jours les délais d’attente nécessaires à l’octroi des titres fonciers sur les terrains ne relevant pas du domaine de l’Etat, » rapporte Guedon à OBG. « Pour les terrains relavant du domaine de l’Etat, les délais d’attente sont désormais réduits à deux semaines. »

Les prix de l’immobilier résidentiel à Libreville pour les logements d’entrée de gamme sont passés d’environ 200 000 CFA/m2 (305 €) en 2010 à 300 000 CFA/m2 (460 €) aujourd’hui. Dans le segment haut de gamme, les prix oscillent entre 600 000 CFA (915 €) et 1 million CFA/m2 (1525 €).

Synclair Owona avec Oxford Business Group

Montfort Mlachila : « La stratégie choisie par les autorités gabonaises parait la bonne »

Montfort Mlachila, conseiller au FMI, s’exprime sur la situation de l’économie gabonaise ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre en vue de relancer la croissance.

Le Nouveau Gabon : M. Montfort Mlachila, avant Mario de Zamaróczy, qui vient lui aussi de séjourner à Libreville au Gabon pour une nouvelle mission, vous y avez été dans le cadre des consultations du Fonds monétaire international (FMI), au titre de l’article IV, quelle lecture peut-on faire aujourd’hui de la situation économique du Gabon?

Montfort Mlachila : L’économie gabonaise se heurte à une poussée de vents contraires. L’activité économique qui, jusque-là, a bénéficié de l’impulsion ponctuelle donnée à la production pétrolière par l’exploitation de nouveaux gisements et d’une amélioration de la productivité qui devaient en principe permettre à la croissance globale de se maintenir aux alentours de 4 % en 2015, s’est quelque peu tassée. Le ralentissement de l’activité hors-pétrole s’est également poursuivi, principalement en raison des contreperformances des secteurs du bâtiment, des transports, du commerce et des services, dû en grande partie à la chute des cours du pétrole et des recettes publiques. Lesquelles ont considérablement réduit la demande globale et poussé à un important réajustement des finances publiques.

Qu’en est-il des finances publiques?

Les tensions budgétaires se sont intensifiées. Ce qui s’est traduit par le basculement du solde budgétaire (sur base engagements) d’un excédent de 2,5% du PIB en 2014 à un déficit de -2,3% en 2015, un dépassement du plafond du ratio dette/PIB de 35 % fixé par les autorités gabonaises elles-mêmes, et un fléchissement des dépôts des administrations publiques et des réserves internationales. Ce choc, important en termes d’échanges, affecte aussi la position extérieure qui est passée d’un excédent de 8,3 % du PIB en 2014 à un déficit de 1,9 % en 2015. La hausse des prix à la consommation, qui s’est fortement ralentie au cours de l’année précédente, devrait être pratiquement nulle en 2015.

Mieux encore …

En clair, il faut redéfinir les priorités des dépenses et se concentrer sur les projets qui ont un fort impact et un haut rendement économiques. La question est donc d’ajuster les dépenses en ligne avec ce qui est disponible en termes de revenus. Dans ce cas, le gouvernement peut potentiellement générer des revenus supplémentaires à partir du secteur non pétrolier. Ainsi, la perte de revenus pétroliers peut être, dans une certaine mesure, compensée par des mesures supplémentaires qui peuvent mobiliser des revenus supplémentaires.

La stratégie mise en place par les autorités gabonaises en vue de la relance de l’économie peut-elle s’avérer payante ?

Il est important que l'économie du Gabon se diversifie pour qu'elle soit résiliente afin qu'elle puisse redynamiser sa croissance. Les autorités essayent de diversifier la structure de l’économie, en se focalisant sur plusieurs secteurs par exemple, et apportant une valeur ajoutée à l’industrie du bois en augmentant toujours cette valeur ajoutée dans la production du manganèse et en donnant plus d’importance à d’autres secteurs tels que le tourisme. Autrement dit, la stratégie choisie par les autorités gabonaises parait la bonne.

Le Gabon doit proposer des mesures sur le court et le long termes. Sur le long terme, il faut par exemple stimuler la croissance en diversifiant l’économie, de sorte qu’elle soit moins dépendante du pétrole, ce qui la rendra plus résistante. Et sur le court terme, le gouvernement doit vivre selon ses moyens en faisant deux choses : tout d’abord, générer des revenus supplémentaires en dehors du secteur pétrolier, notamment en réduisant l’étendue des exonérations fiscales. Puis prendre un certain nombre de mesures visant à mieux contrôler la croissance de la masse salariale.

N’y a-t-il pas d’autres leviers à actionner ?

Evidemment, il y a d’autres leviers que le gouvernement gabonais actionne. Il s’agit notamment de la mise à niveau des infrastructures dans le domaine des transports, des routes des rails, portuaires et aéroportuaires.

Et en même temps, le gouvernement est en train de mettre en place, une Zone économique à régime privilégié à Nkok à 27 km de Libreville. Elle a pour principal objectif d’augmenter la valeur ajoutée et diversifier sa base de l’économie gabonaise. Tous ces moyens sont là pour diversifier l’économie gabonaise.

Plus généralement, le gouvernement doit améliorer le climat des affaires dans tout le pays pour promouvoir l’investissement. En effet, le gouvernement est pleinement conscient qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans diverses activités économiques. Donc, en investissant davantage dans la formation, en particulier dans la formation professionnelle, il y a un potentiel pour améliorer les performances de l’économie, notamment en développant les compétences nécessaires pour contribuer à la diversification dans d’autres nouveaux domaines.

Vous avez parlé de baisse des recettes fiscales. Quel impact cela peut-il avoir sur les conditions de vie des populations les plus défavorisées,

C’est un énorme défi pour le gouvernement qui doit impérativement essayer de minimiser la réduction des recettes fiscales. Cela, en mobilisant davantage les recettes fiscales et en élargissant l’assiette fiscale dans le domaine des recettes non liées au pétrole. Cela, en faisant des ajustements au niveau des dépenses, mais tout en reconnaissant un certain nombre de priorités par exemple, dans le secteur rural, où une bonne partie des populations économiquement faibles se trouve. Autre chose, en zones urbaines, le Gabon se doit d’améliorer son filet de sécurité sociale par l’introduction ou l’expansion des transferts en espèces pour les segments les plus vulnérables de la population.

Quel rôle peut jouer l’agriculture dans ce processus ?

Il faut également se focaliser sur l’agriculture en augmentant sa productivité. C’est même un impératif. Pour cela, il faudra mettre des moyens nécessaires et suffisants pour l’amélioration des infrastructures dans le monde rural afin de permettre l’accès des producteurs ruraux au marché urbain. Le succès du projet GRAINE piloté par la firme Olam et le gouvernement gabonais est donc attendu avec beaucoup d’espoir et d’impatience.

Quels sont les principaux défis qu’il faut aujourd’hui relever pour relancer l’économie gabonaise?

Les autorités gabonaises doivent impérativement faire face à trois grands défis. Premièrement, il faut relancer le taux de croissance pour que l’économie soit plus résiliente. Car, sans un taux de croissance relevé et soutenable, il est pratiquement impossible de faire face au défi de la réduction de la pauvreté.

Deuxièmement, il faut à tout prix diversifier l’économie pour qu’elle soit résiliente aux chocs extérieurs. Tel que celui de la baisse des prix du pétrole sur le marché international.

Enfin, il faut que l’Etat ait les moyens de ses différentes politiques économiques. Donc vous comprenez qu’il faut un maximum de ressources nécessaires pour faire face à toutes les demandes et besoins. Evidemment, pour cela, il faut que les finances publiques soient soutenables afin d’éviter une augmentation plus accrue de la dette.

Synclair Owona

La BAD suspend la mise en œuvre du Document de stratégie pays (DSP) 2011-2015 pour le Gabon

Sur la base des résultats mitigés, et surtout de la nécessité de réorienter la coopération avec le Gabon, la Banque africaine de développement (Bad) a décidé de réduire son portefeuille actuel dans le pays.

Comportant deux projets, dont celui des Pays à revenu intermédiaire (PRI) et celui du secteur privé, l’institution panafricaine estime que le taux d’exécution du Document de stratégie pays(DSP) 2011-2015 pour le Gabon n’a pas été satisfaisant, notamment en ce qui concerne le volume des engagements, mais également sur le niveau d’atteinte des résultats stratégiques escomptés. C’est fort de cela qu’il a été jugé nécessaire, de commun accord avec la République gabonaise, de réorienter la coopération. Cela, en mettant un terme à la mise en œuvre du Document de stratégie pays (DSP) 2011-2015 pour le Gabon, afin d’élaborer une nouvelle stratégie de partenariat pour la période 2016-2020.

Ce nouvel élan devrait en principe permettre à la mission de préparation du Document de stratégie pays, de dégager les nouveaux axes d’une relance de la coopération avec les autorités du pays en vue d’en améliorer l’appropriation et l’effectivité.

Ce modèle de relance de la coopération sera basé sur plusieurs principes qui visent, entre autres, l’assurance de la maturité des projets identifiés, l’engagement de façon précoce, avec les autorités nationales, des démarches d’obtention des visas d’opportunité délivrés par la présidence de la République. Il s’agira également d’initier, avec le gouvernement, une revue annuelle des opérations programmées et d’acquérir une plus grande agilité opérationnelle.

En conformité avec les politiques relatives aux dépenses éligibles au financement de la BAD,, il s’agira d’offrir une gamme variée d’instruments de financements, dont l’appui programmatique, les prêts projets au secteur privé, le Partenariat public-privé et le co-financement, en proposant des services de conseils au cas par cas.

Quid du DSP 2011-2015 ?

Le Document stratégie pays (DSP) 2011-2015, a été approuvé en août 2011. Il a évolué selon le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), complété et renforcé par le «pacte Social» lancé en janvier 2014.

Pour sa mise en œuvre qui reposait sur deux piliers, à savoir l’amélioration du climat des affaires pour le développement du secteur privé et le renforcement des infrastructures pour soutenir les pôles de croissance hors-pétrole, le DSP a connu de nombreuses difficultés malgré l’alignement des opérations sur le PSGE par les autorités gabonaises.

L’exécution de ce DSP a été rendue d’autant plus difficile à cause du changement de priorités dans l’utilisation de sources alternatives de financement, notamment celles liées aux excédents pétroliers de l’époque, mais du fait des contraintes relatives au niveau des fonds de contrepartie.

Pour la mise œuvre du DSP, le bureau national de la BAD au Gabon a mené un dialogue constructif avec les autorités. Le point culminant de ces échanges a été atteint en février 2014 avec la visite au Gabon du président de la Banque de l’époque. Donald Kaberuka avait eu des entretiens avec le président de la République, le Premier ministre, les ministres sectoriels, le secteur privé, la société civile, et les partenaires techniques et financiers.

Toutes ces tentatives de relance des opérations et, partant, des objectifs, n’ont pas permis d’obtenir de résultats conséquents. L’élaboration de la séquence normale des rapports d’étape du DSP (revue à mi-parcours, rapport d’achèvement) s’avérait donc difficile dans ces conditions, au regard du niveau peu significatif de mise en œuvre de la stratégie.

AO

« Total Gabon maintient un volume d’investissements pour soutenir sa production afin de ne pas hypothéquer son avenir.»

Dans le document de présentation du rapport financier de Total Gabon pour l’année 2015, le directeur général, Henri-Max Ndong-Nzue a également décliné la situation générale de l’entreprise, les grands axes stratégiques ainsi que les différents leviers actionnés pour maintenir la performance face à une conjoncture particulièrement défavorable. Lecture…

Le Nouveau Gabon : Au premier trimestre 2015, Total Gabon a été endeuillé par deux accidents mortels, les premiers depuis de nombreuses années. Comment l’entreprise a-t-elle fait face à ces évènements ?

Henri-Max Ndong-Nzue : Avec deux accidents mortels, l’année 2015 a été particulièrement difficile pour Total Gabon. Nos pensées vont d’abord vers les familles des deux disparus. Ces drames interviennent dans un contexte d’amélioration continue de notre performance HSE. En effet, malgré la forte activité que nous avons connue du fait notamment du projet de redéveloppement d’Anguille, le taux de fréquence des accidents (TRIR), et le nombre d’incidents avec arrêts (LTIF), ont reculé respectivement de 35 % et 76 % sur ces quatre dernières années.

Au-delà, je voudrais saluer la forte mobilisation et l’engagement des collaborateurs après le choc provoqué par ces disparitions, pour renforcer la culture HSE au sein de nos équipes et chez nos sociétés sous-traitantes afin que plus jamais il n’y ait de nouveau un accident mortel à Total Gabon.

Face à une conjoncture particulièrement défavorable, comment Total Gabon adapte-t-il sa gestion des ressources humaines ?

Le développement des ressources humaines est un axe particulièrement important de la politique de Total Gabon. Depuis 2009, nous avons recruté plus de 220 collaborateurs gabonais, qui représentent aujourd’hui plus de la moitié des effectifs nationaux de la Société. Notre priorité est désormais de les accompagner en favorisant le développement de leur compétence. En 2015, cela s’est traduit par la mise en place des parcours de professionnalisation. De plus, nous mettons un accent particulier sur la formation dont le budget a doublé pour s’établir aujourd’hui à plus de 1,6 milliard de Francs CFA. Ces efforts contribuent à l’amélioration de notre efficacité opérationnelle mais ont aussi un impact significatif dans l’adhésion et la loyauté des collaborateurs aux valeurs de l’entreprise comme en témoigne la participation de ceux-ci à l’initiative de réduction de coûts lancée mi-2014 par la Société et dénommée 4C&D « Challenger les coûts, changer de culture et délivrer ». Les nombreuses propositions présentées par les collaborateurs nous ont permis de réduire nos dépenses au-delà des objectifs fixés.

Quels sont les autres leviers actionnés pour maintenir la performance de Total Gabon ?

Il est important de rappeler le défi auquel nous sommes confrontés. En 18 mois, de juin 2014 à janvier 2016, les prix du pétrole, pour la cotation Brent de mer du Nord, sont passés de 115 $/bbl à 30 $/bbl, soit une chute de près de 75% !

Dans un premier temps, nous avons lancé notre programme 4C&D de réduction des coûts et revu, dès janvier 2015, nos investissements, en arrêtant les projets à la rentabilité insuffisante et en repoussant les autres de manière à assurer nos équilibres financiers.

Le niveau atteint aujourd’hui par les prix du pétrole nous oblige à aller bien plus loin en matière de réduction des coûts, en renégociant les marges avec nos fournisseurs de biens et services, mais aussi en gagnant en efficacité opérationnelle. Pour ce faire, nous menons actuellement une réflexion sur notre mode opératoire. En parallèle, nous avons lancé une étude sur un plan d’optimisation de nos effectifs, d’amélioration des compétences et pour une plus grande prise en compte de la performance individuelle dans la rémunération des collaborateurs. Ces réflexions aboutiront à un plan d’actions, dont la mise en œuvre dès 2016 devrait nous permettre de respecter nos équilibres financiers, gage de pérennité pour Total Gabon. Notre priorité est de baisser notre point mort dans le respect absolu de nos règles en matière de HSE, valeur fondamentale de notre Société.

Ce contexte économique affecte-t-il les projets de développement et de redéveloppement en cours ?

Conformément aux orientations du Conseil d’administration, Total Gabon maintient un volume d’investissements pour soutenir sa production afin de ne pas hypothéquer son avenir. En 2015, nous avons, avec 4 nouveaux puits producteurs, finalisé la campagne de forage du projet de redéveloppement d’Anguille. Avec un potentiel de production de 20 kb/j, les résultats de cet investissement sont conformes à nos attentes. Les études se poursuivent pour une phase 4 de redéveloppement d’Anguille et un possible redéveloppement de Torpille qui nous permettraient de limiter le déclin naturel de nos champs. Au-delà, Total Gabon poursuit l'évaluation et l'inventaire de la prospectivité rémanente du permis Diaba.

Quels autres faits marquants retenez-vous de 2015 ?

Pour Total Gabon, l’avenir se construit maintenant. À l’instar de son actionnaire principal, le groupe Total, Total Gabon a lancé en 2015 une enquête pour mesurer la satisfaction et l’engagement de ses collaborateurs, et a organisé en parallèle des sessions de réflexion sur la définition d’une vision et d’une ambition communes pour la Société.

Les conclusions de cette démarche seront déclinées en projet d’entreprise et contribueront à renforcer notre sentiment d’appartenance et la mobilisation de tous. Notre Société a de belles perspectives à la condition que nous réussissions impérativement sa mutation en réduisant nos coûts par baril. C’est le passage obligé pour pérenniser notre entreprise et saisir d’éventuelles opportunités comme le projet de la phase 4 du redéveloppement d'Anguille, la compression de l’offshore Sud, les projets d'injection d'eau sur Anguille Nord-Est, Hylia et Port-Gentil Océan, un futur redéveloppement de Torpille, et d'autres projets.

André Owona, avec Total Gabon

Le Gabon et L’OPEP : 40 années d’histoire faite de hauts et de bas

Le dossier de la réintégration du Gabon à l’Opep qui sera discuté à Vienne, en Autriche au début du mois de juin 2016, révèle d’une relation particulière faite de hauts et de bas.

20 ans de présence, 20 ans d’absence. Ainsi pourrait se résumer toute l’histoire du Gabon avec l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le retour du Gabon à ce cartel qu’il a quitté il y a exactement 21 ans est loin d’être étranger à la crise pétrolière actuelle, soulignent les observateurs. Le pays a un plan de développement, dont le financement est principalement basé sur la rente pétrolière. « Pour en optimiser les revenus, nous avons créé une société nationale des hydrocarbures que nous devons faire prospérer. L’expérience des pays de l’Opep pourrait être un avantage pour notre pays», explique Etienne Ngoubou, ministre du Pétrole.

En 1995, le pays était le plus petit producteur parmi les membres, il ne représentait que 2% de la production. Libreville ne pesait pas lourd dans la gestion à long terme du pétrole. La réserve gabonaise n’était que 0,3 % de tout ce que possédait l’Opep. Réintégrer l’organisation a l’avantage de se voir garantir un quota sur le marché et de voir les recettes pétrolières améliorées. Seulement, le système est un peu déréglé depuis la crise de 2014. Ainsi, l’Arabie Saoudite continue à produire à plein régime en dépit de la chute des cours du brut. Une réduction de sa production aurait permis de stabiliser les cours. Pour Ryad, le plus important est de contrer l’offensive des Etats-Unis qui ont augmenté leurs productions, et surtout l’Iran, le grand rival qui revient sur le marché après des décennies de sanctions internationales.

Le timing ?

L’Opep, que le Gabon va intégrer, a aujourd’hui de moins en moins d’emprise sur le prix du baril. L’organisation est affaiblie par les tensions internes entre les membres. Certains pays n’hésitent pas à violer ses quotas de production en période de crise. Face à la puissance des marchés de New York et de Londres, l’Opep a du mal à tenir son rang tant elle a du mal à étendre sa zone d’influence. Elle n’est donc plus en mesure d’influencer comme elle souhaiterait les économies des pays du Nord, ni de déterminer les cours du baril.

Cependant, il reste un peu d’espoir. En 2014, l’Opep a représenté 41% de la production mondiale. Ses pays membres disposent de 71,6 % des réserves mondiales, soit 1216 milliards de barils. Le Gabon n’a peut-être pas fait le mauvais choix en misant sur l’Opep. Selon le ministre du Pétrole, Etienne Dieudonné Ngoubou : ‘’L’industrialisation du secteur pétrolier impose aujourd’hui au gouvernement gabonais de réintégrer l’Opep’’. Avec sept compagnies en production dont des grandes multinationales comme Shell, Total et Perenco qui peuvent produire chacune plus de 50 000 barils/jour, le Gabon peut bien assurer son quota de production malgré la baisse des réserves.

En 2014, le pays avait un rythme de production de 220 000 barils/jour. Une dizaine de compagnies sont également en exploration. Total Gabon a même signé un contrat d'exploitation avec le gouvernement gabonais jusqu'en 2032. Ce qui montre que les entreprises restent confiantes sur l'avenir du pétrole gabonais. Avec ce potentiel, tout porte donc à croire que l’Organisation devrait accueillir positivement la réintégration Gabon.

André Owona

Etienne Dieudonné Ngoubou : « Intensifier nos échanges avec les pays de l’OPEP afin de mieux assurer notre avenir pétrolier »

Dans une interview accordée cette semaine à la presse, le ministre du Pétrole et des hydrocarbures, Etienne Dieudonné Ngoubou, revient sur les mobiles de la réintégration du Gabon à l’OPEP ; l’impact de la crise pétrolière sur l’économie gabonaise ; la réforme du secteur des hydrocarbures et enfin, sur les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour contenir les effets de la chute des cours du brut.

Excellence, le Gabon ne réintègre-t-il pas l’OPEP à un mauvais timing ? Au moment où cette institution a du mal à parler d’une seule voix ? En outre, quelles sont les raisons qui ont motivé cette réintégration 20 ans après sa sortie de ce cartel ?

Etienne Dieudonné Ngoubou : La politique étrangère mise en place par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba consiste à régulariser nos relations avec des partenaires, y compris les organisations internationales. De ce fait, le Gabon ayant été un membre de l’OPEP pendant près de vingt ans, il est normal que nous reprenions langue avec cette organisation.

Pour être on ne peut plus clair ?

Il est important de dire que nous avons quitté l’organisation dans les années 1990, dans un contexte très particulier marqué notamment par des difficultés budgétaires du pays, consécutives à la dévaluation du FCFA en 1994. La situation aujourd’hui est différente car la crise pétrolière touche tous les pays. Notre pays a un important plan de développement, le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) dont le financement repose principalement sur notre rente pétrolière. Pour en optimiser les revenus, nous avons créé une société nationale d’hydrocarbures, Gabon oil company (GOC) que nous devons faire prospérer. Dans ce cas, nous estimons que l’expérience des pays de l’OPEP pourrait-être un avantage pour notre pays.

Quels avantages pourrait tirer le Gabon avec sa réintégration à l’OPEP face à la crise actuelle ?

Pour mieux comprendre la démarche du Gabon, il est nécessaire de revenir aux missions de l’OPEP. Lesquels sont principalement d’harmoniser et coordonner les politiques pétrolières de ses Etats membres ; de garantir un équilibre des marchés pétroliers ainsi qu’une production de brut suffisante, régulière, efficace et compétitive pour répondre à la demande énergétique.

Où en est-on avec les multiples réformes initiées dans le secteur pétrolier?

Effectivement depuis 2010, notre pays a engagé des réformes dans le secteur des hydrocarbures qui ont abouti entre autres, comme je l’ai dit tantôt, à la création d’une société nationale des hydrocarbures, Gabon oil company (GOC) ; il y a également eu d’adoption d’un nouveau code des hydrocarbures dont nous continuons à élaborer les textes d’application ; Il y a le développement des activités de la société nationale des hydrocarbures, le projet de mise en place d’une nouvelle raffinerie et la monétisation du gaz. Dans ce secteur, les projets du gouvernement sont nombreux. En outre, tous ces projets n’ont pas seulement besoin de financement. Pour construire une puissante industrie des hydrocarbures, nous avons, par exemple, besoin de l’expertise et des expériences réussies des autres pays, dont celles des pays de l’OPEP qui ont su développer des expertises dans différents domaines. C’est le cas de du Koweït en matière de raffinerie, de l’Arabie saoudite et du Qatar, dans les domaines du gaz ou encore du Nigeria, de l’Algérie ou de l’Angola avec le contenu local. Par ailleurs, nous avons besoin d’intensifier nos échanges avec les pays de l’OPEP afin de mieux assurer notre avenir pétrolier.

Excellence, quel est l’impact réel de la baisse des cours du brut sur l’industrie pétrolière nationale ?

C’est clair, la baisse continue du prix du baril depuis 2014 a eu un impact négatif sur le secteur des hydrocarbures et pour l’Etat gabonais. Cela en ce sens que le pétrole constitue toujours la principale source de revenue pour notre pays. Face à cette diminution des revenus pétroliers, les entreprises sont évidemment tentées de réduire leur voilure en attendant la remontée des cours.

Au niveau du gouvernement, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour contenir les dégâts ?

Nous avons, dans un premier temps travaillé avec les sociétés pétrolières pour les inciter à augmenter la production afin de compenser quelque peu, l’impact de la chute des cours. Cela étant obtenu, nous les encourageons aujourd’hui à profiter de la baisse des prix des services dans le secteur, qui est également l’un des effets collatéraux de cette situation, pour investir dans l’exploration et préserver ou créer aussi des emplois, autant que possible.

L’impact de la baisse des prix du pétrole se ferait sans doute moins sentir si la politique de contenu local était très avancée dans notre pays et si nos compatriotes avaient su créer un tissu industriel national dans le secteur de la sous-traitance pouvant aider le gouvernement à mieux orienter sa politique. C’est pour cela que nous travaillons depuis plus d’un an, à la mise en place d’une nouvelle politique de contenu local dont vous aurez certainement les grandes orientations très prochainement. Nous encourageons également les acteurs sociaux au sein des entreprises pétrolières à ouvrir le dialogue afin de trouver les voies et moyens pour garantir la survie des entreprises, le maintien des emplois dans ce contexte de crise qui risque perdurer encore un petit moment selon les prévisions faites au niveau international.

André Owona