Le Nouveau Gabon

Malgré les contestations, Ali Bongo met fin à la gratuité du test Covid au Gabon

Adopté en conseil des ministres le 3 janvier dernier, le décret portant modification et suppression de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19 a été finalement signé, puis publié dans le journal officiel du 7 janvier 2022. Cette publication marque de ce fait l’entrée en vigueur des nouvelles mesures contestées de lutte contre la Covid-19 et la fin de la gratuité des tests de dépistage du Covid-19 au Gabon.

Le test VIP va désormais coûter 10 000 FCFA, 30 000 FCFA et 50 000 FCFA. Selon le décret, seules « les personnes non éligibles à la vaccination sur présentation d’un certificat de non-éligibilité délivré par le Comité national de vaccination » vont bénéficier des tests gratuits. Et le ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong a récemment précisé que des campagnes gratuites seront organisées pour le dépistage de masse. Et en dehors de ces campagnes « des instructions ont été données pour faciliter le dépistage des personnes vulnérables », a-t-il précisé.

Ces nouvelles mesures d’après la société civile gabonaise obligent de « manière voilée » les populations à se faire vacciner. Ce d’autant plus que la vie a été facilitée pour les vaccinés qui peuvent circuler et se déplacer librement à travers le pays sans avoir besoin d’autorisation. A contrario, les personnes non vaccinées doivent présenter un test valide pour avoir accès aux lieux publics et aux administrations, et avoir une autorisation spéciale pour voyager dans le pays.

Des mesures contestées par la société civile gabonaise qui exige la gratuité des tests ainsi que la liberté de se faire vacciner. C’est d’ailleurs pour dire non à ces mesures que des syndicats des secteurs pétrolier, de l’eau et de l’électricité observent depuis le 11 janvier dernier une grève illimitée. Aussi le Copil citoyen, organisation de la société civile qui a obtenu à deux reprises auprès de la Cour constitutionnelle l’annulation de ces mesures, observe ces 13 janvier et 14 janvier 2022, deux journées de villes mortes. Un appel qui n’a pas été suivi par la population.

A noter que le décret n°0002/PR/MS du 7 janvier 2022 portant sur l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de lutte contre la Covid-19 abroge toutes dispositions antérieures contraires. Notamment celles du décret n°00108/PR/MS du 10 avril 2020 instituant un régime de dépistage de masse du Covid-19 au Gabon et du décret n°00133/PR/MS du 11 mai 2020 instituant un dépistage de masse du Covid-19 dans le pays.

Pour l’instant, la société civile en grève n’a pas fait de sortie après l’entrée en application de ces mesures gouvernementales qu’elle conteste.

S.G.

Lire aussi:

Covid-19 : la Cour constitutionnelle juge certaines mesures du gouvernement anticonstitutionnelles

Les 10 bénéficiaires de la 1ère cohorte du projet « Un taxi, un emploi, un avenir » sont connus

Après plusieurs étapes de sélection, l’Office national de l’emploi (ONE) vient de publier la liste des premiers bénéficiaires du projet « Un taxi, un emploi, un avenir » lancé le 29 octobre 2021 dans l’optique de promouvoir et valoriser le métier de chauffeur de taxi au Gabon.

« Les 10 bénéficiaires de la 1ère cohorte du projet « Un taxi, un Emploi, un Avenir » ont participé ce jour [9 janvier] à une session de sensibilisation sur une charte de bonne conduite et une formation sur le savoir-vivre et savoir-être dont il faudrait faire preuve en tant que chauffeur de taxi », renseigne l’ONE. Qui précise que ces 10 premiers bénéficiaires du projet ont été sélectionnés d’une trentaine de candidats.

Pour acquérir le taxi, c’est l’ONE qui contracte auprès de son partenaire financier Epargne développement du Gabon (EDG) un crédit. Les chauffeurs conduisent les taxis du lundi au samedi de 8h à 20h et verser chaque jour 22 000 FCFA dans le compte d’EDG pendant 48 mois, soit au total près de 27,5 millions. Et comme l’explique Nadia Assoumou, chef de division emploi jeune de l’Office, avec cet argent, l’ONE verse 4,8 millions au chauffeur sur la durée du contrat, entretient la voiture, et rembourse le crédit. En tenant compte du volume recettes gardées par le chauffeur (en tout près de 17,5 millions de FCFA), celui-ci aura en réalité dépensé un peu plus de 10 millions pour devenir propriétaire du taxi.

Selon l’ONE, le secteur du transport par taxi est constitué surtout de locataires. À Libreville, par exemple, la capitale dispose d’une flotte de 3000 taxis ayant une moyenne d’âge de 34 ans. Sur les 3000 chauffeurs, seulement 25% sont propriétaires et 75% sont locataires de leur outil de travail. C’est aussi pour renverser cette tendance que le projet a été lancé par l’ONE.

S.A.

Lire aussi:

Fer de Baniaka/Gabon : Genmin Limited conclut un accord de vente avec le chinois Jianlong Group

Selon l’agence Ecofin, la junior minière australienne Genmin Limited, active sur le fer au Gabon, a annoncé le 12 janvier la conclusion d’un protocole d’accord non contraignant avec Jianlong Group, considéré comme le deuxième sidérurgiste privé de Chine. Le contrat qui s’étalera sur deux ans, porte sur la vente annuelle de 2 millions de tonnes de minerai de fer en morceaux et de fines, provenant du projet gabonais Baniaka.

We are pleased to announce an MoU with Jianlong Group for 2.0 Mtpa of iron ore products from Baniaka. This marks our third MoU in a month (Minmetals, CDSS, and now Jianlong) for a total demand of 16Mt of iron ore products from Baniaka. https://t.co/c7nuT2ksxf pic.twitter.com/rG1QwADBUI

— Genmin Limited (@GenminASX) January 11, 2022

Ce nouvel accord vient s’ajouter aux deux annoncés le 15 décembre dernier, toujours avec deux entreprises chinoises, Minmetals Corporation et Changzhou Dongfang Special Steel. Cela porte à 16 millions de tonnes (12 millions en morceaux et 4 millions de fines) la quantité de minerai que Genmin devrait potentiellement céder à la Chine à partir du Gabon, dans quelques années. En plus des approbations gouvernementales requises, les trois transactions sont en effet soumises à la conclusion d’un accord juridiquement contraignant, d’ici le 30 juin 2023.

Pour le moment, rappelons que le projet Baniaka est à l’étape de l’étude de préfaisabilité et Genmin table sur une exploitation minière à ciel ouvert de 5 millions de tonnes de minerai de fer par an, avec des expéditions en vrac. La capacité de production annuelle du projet devrait ensuite être portée à 10 millions de tonnes. La société a néanmoins encore des efforts à fournir pour en arriver là, même si les trois accords susmentionnés sont des éléments qui pourraient inciter les bailleurs de fonds potentiels à investir dans la construction de la mine.

Alors que le gouvernement gabonais fonde beaucoup d’espoirs sur la relance du projet de fer Belinga, il faut noter que Baniaka, et dans une moindre mesure Bakoumba et Minvoul/Bitam (les deux autres projets de Genmin dans le pays), représente aussi une opportunité future d’augmentation des recettes minières gabonaises.

Emiliano Tossou (Ecofin)

Lire aussi:

L’industrie du bois gabonais renoue avec ses performances d’avant la Covid

Au terme des neuf premiers mois de l’année 2021, l’activité des industries de transformation du bois a enregistré de bonnes performances selon les données de la note de conjoncture sectorielle de la direction générale de l’Economie et de la politique fiscale. En effet, la production des bois ouvrés a bondi de 29,8% pour se situer à 1 millions 10 mille 131 m3, du fait de l’approvisionnement régulier en grumes des usines de déroulage, notamment celles installées dans la zone à régime privilégié de Nkok. De même, les ventes locales et les exportations ont augmenté respectivement de 54,3% à 120 525 m3 et 24,9% à 675 817 m3.

A en croire le ministère de l’Economie, ces performances des industries du bois sont semblables à celles obtenues avant Covid, confirmant ainsi le redressement de l’activité. En effet, à fin septembre 2019 avant le début de la crise sanitaire dans le monde, le Gabon avait enregistré une production de 945 158 m3 de bois contre 1 million 134 mille 493 m3 à fin décembre de la même année. S’agissant des ventes, le Gabon a exporté 941 359 m3 à fin décembre 2019. Pourtant, au terme de l’année 2020, les industries de transformation du bois ont connu globalement un fléchissement de leurs activités avec une production de bois débités qui a baissé de 2,1%, en lien avec le ralentissement de l’activité occasionné par le Covid-19 et les difficultés d’approvisionnement en grumes des usines installées dans la zone de Nkok.

A fin septembre 2021, tous les segments de production, à savoir les unités de sciage et de déroulage ont observé des performances appréciables, indique la note de conjoncture. De manière détaillée, les unités de sciage ont enregistré à fin septembre 2021, des performances industrielles et commerciales notables avec notamment une production qui a augmenté de 12% pour se situer à 607 915 m3 contre 542 562 m3 sur la même période en 2020. Sur le plan commercial, les ventes locales des unités de sciage ont fortement augmenté (+47,8%) en raison de la fermeté du carnet de commandes. Pour leur part, les exportations n’ont progressé que de 1,2%, en lien avec le ralentissement des économies asiatiques au cours du troisième trimestre 2021.

Pour ce qui est du segment placage, la production a augmenté de 72,6% pour se situer à 368 519 m3 sur la période d’analyse contre 213 533 m3 en 2020 et 399 910 m3 en 2019. Parallèlement, les exportations ont enregistré une forte progression pour atteindre 273 146 m3 (+89,8%) contre 143 896 m3 en 2020 et 306 830 m3 à fin septembre 2019. Suivant la même tendance haussière, les ventes locales sont passées de 20 263 m3 en 2020 à 31 452 m3 en 2021, toujours en lien avec le dynamisme de la demande locale des produits de placages. A fin septembre 2019, les ventes locales étaient estimées à 13 519 m3.

La même progression est observée dans le segment contreplaqué où la production est passée de 22 047 m3 en 2020 à 33 698 m3. Ce résultat s’explique par un bon rythme d’approvisionnement en grumes. Sur le plan commercial, les ventes locales (+124,2%) et les exportations (+4,5%) ont été bien orientées, en raison de la vigueur observée dans la commande de bois de contreplaqué

Cette embellie générale de l’activité est enregistrée dans un contexte où le Gabon mise sur sa filière bois pour la diversification de son économie et la mobilisation des recettes budgétaires. A l’horizon 2023, le Gabon rêve en effet de devenir le leader mondial du bois tropical transformé. Le pays est déjà le premier producteur de contreplaqués en Afrique selon le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda.

S.G.

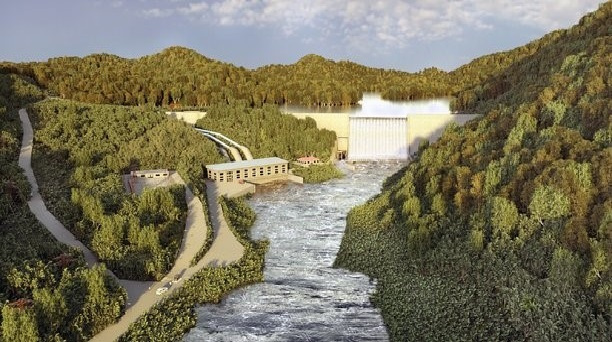

Electricité : les travaux de construction du barrage Kinguélé Aval (35 MW) pourraient démarrer en mars 2022

Les choses se précisent pour le projet du barrage hydroélectrique Kinguélé-Aval d’une puissance de 35 MW, situé à 100 km à l’est de Libreville sur la rivière Mbéi, en bordure du parc national des Monts de Cristal. D’après Alain-Claude Bilie-By-Nzé, ministre gabonais de l’Énergie, les travaux de construction de ce barrage « vont démarrer de manière effective sur le site à la fin du mois de mars 2022 » pour une durée de 42 mois. Il a fait cette déclaration sur les antennes de la radio Urban Fm.

Le démarrage de ces travaux accuse cependant du retard. Ils devaient commencer en 2021 avec une première mise en service en 2023. Mais, à en croire Alain-Claude Bilie-By-Nzé, « avec le Covid-19 tout a été décalé ». Sa mise en service est désormais prévue pour la fin de 2024.

Construit par le chinois Sinohydro pour un coût estimé à 117,4 milliards de FCFA, le barrage Kinguélé-Aval, va permettre à terme à la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) d’optimiser la production et la fourniture d’énergie dans le pays dans un contexte où la demande en énergie est de plus en plus croissante.

Selon les autorités gabonaises, cette infrastructure permettra d’alimenter le réseau national à hauteur de 205 GWH par an et fournira environ 13% des besoins en électricité de Libreville. Il participera également à l’électrification des zones rurales comme Andock Foula.

Le projet est porté par la société Asonha Énergie, une joint-venture codétenue par Gabon Power Company (GPC), filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) (40%) et Meridiam (60%). L’on se souvient qu’en 2021, ces deux structures ont signé un accord pour le financement de la centrale hydroélectrique de Kinguélé Aval, à hauteur de 117,4 milliards de FCFA, dans le cadre d’une convention de concession conclue pour une durée de 30 ans. Ce projet va permettre la création de 930 emplois dont 720 gabonais et 210 étrangers, apprend-on.

S.G.

Lire aussi:

720 Gabonais à recruter pour la construction de la centrale hydroélectrique de Kinguélé Aval

La Société moderne d’élevage de Tunisie projette de s'installer au Gabon

L’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) informe que la Société moderne d’élevage de Tunisie projette de s'installer au Gabon pour produire du poulet de chair.

Dans ce sens, le directeur général de l’ANPI-Gabon, Ghislain Moandza Mboma a reçu le 11 janvier à Libreville, une visite de prospection des investisseurs tunisiens représentant ladite société. « Cette visite a pour objectif d’identifier les conditions administratives et les facilités d’investissements en vue de leur installation au Gabon. Rappelons que la Société moderne d’élevage est leader dans la production de poulets de chair en Tunisie avec une production de 50 000 poulets de chair par mois », renseigne l’ANPI.

L’annonce de l'installation prochaine de l’investisseur tunisien intervient dans un contexte où le Gabon peine à satisfaire la demande locale en volailles. En 2015, une étude menée par la direction générale de l’économie a montré que le Gabon a dépensé plus de 200 milliards de FCFA pour l’importation des denrées alimentaires d’origine animale. Plus de 50% de produits importés concernait les produits avicoles. En 2017, 150 000 tonnes de viande de volailles ont été importées.

Mais les autorités ne désespèrent pas face à cette extraversion de la consommation des volailles. En effet, les ministères en charge de l’élevage envisagent cette année 2022, de produire 51 000 poulets au Gabon. Ce qui pourrait réduire au tiers le volume des importations de la viande des volailles.

S.A.

Au Gabon, le français Colas s’engage à bitumer 9,5 km de route pour compenser une surfacturation

Pour compenser la surfacturation effectuée sur les travaux de rénovation de la route PK5-PK12 sur l’unique voie qui relie Libreville au reste du pays, le groupe français de BTP Colas, filiale de Bouygues, va prendre à sa charge les travaux de bitumage de 9,5 km de route au Gabon, indique une source à la présidence de la République. Ces tronçons routiers à construire n’ont pas été précisés. Mais, les travaux pourraient être lancés d’ici la fin de ce mois de janvier 2022, selon notre source.

L’accord pour la construction de ces 9,5 km de route supplémentaire a été conclu entre Colas et l’État du Gabon à fin décembre 2021 à Libreville. Des négociations entre les parties ont discrètement commencé après la contestation du coût des travaux de rénovation de la route PK5-PK12 en 2×2 voies.

Effectués entre 2016 et 2018 et financés grâce à un prêt de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC), ces travaux ont été facturés à 65 milliards de FCFA pour 6,430 km de route, soit un peu plus de 10 milliards de FCFA le kilomètre. Un coût jugé non justifié et contesté par la task force sur la dette extérieure, pilotée par l’expert judiciaire Pierre Duro, ancien responsable de la gestion du parc immobilier d’Elf au Gabon.

L’accord trouvé entre l’État du Gabon et filiale de Bouygues permettra au final de réduire les coûts du bitumage du tronçon PK5-PK12. Au finish, pour les mêmes 65 milliards de FCFA, l’entreprise française va bitumer au total 16 km de route. Ce qui ramène le kilomètre à un peu plus de 4 milliards de FCFA contre 10 milliards initialement.

Ce coût reste tout de même élevé par rapport aux prix généralement pratiqués pour ce type de travaux dans la capitale gabonaise. En effet, de sources officielles, le prix moyen d’un kilomètre routier à Libreville varie entre 800 millions et 1 milliard FCFA.

Sandrine Gaingne

Lire aussi :

Exploitation illégale de l’or : Brainforest pointe le laxisme de l’Etat dans la zone de Ndangui

L’ONG pour la protection de l’environnement Brainforest vient de publier un rapport sur l’exploitation minière à petite échelle dans la zone de Ndangui (dans l'Ogooué-Lolo au Centre du Gabon). Cette exploitation est l’œuvre de plusieurs sociétés minières dont la plus importante est Ivanhoé Gabon SA (filiale de la Canadienne Ivanhoé), détentrice des permis « N°G7-710 Loubou-Ndangui » et « N°G7-939 Lobi-Lobi ».

Dans son étude, Brainforest relève qu’il y a une exploitation illégale de l’or à Ndangui ceci principalement du fait du laxisme de l’Etat. A titre d’illustration, le rapport indique que la collecte et de la commercialisation de l’or dont le volet de l’exploitation artisanale a été exclusivement confié au Comptoir gabonais de collecte de l’or (CGCO), filiale de la Société équatoriale des mines (Société d’Etat). « Toutefois, alors qu’en 2014, cette entité annonçait l’ouverture d’un comptoir d’achat d’or à Lastourville pour la collecte du minerai extrait à Ndangui, en 2021, ce dernier n’est toujours pas effectif. Les communautés qui exercent l’activité d’orpaillage s’organisent pour écouler leur production. Si une minorité d’orpailleurs artisanaux effectue le déplacement de Libreville pour vendre l’or, un nombre plus important revend le minerai extrait au niveau local. Les orpailleurs affirment que leurs principaux acheteurs sont des commerçants ouest-africains installés à Ndangui. Cette transaction, aussi illégale que l’activité d’orpaillage artisanal, n’obéit à aucun régime de fixation des prix, le gramme d’or est donc vendu à Ndangui, au prix fixé par les commerçants. Selon les orpailleurs, la crise de la Covid-19 a eu une incidence sur le prix du gramme d’or qui est passé de 17 000 FCFA en moyenne à moins de 15 000 FCFA ».

Absence de carte d’expart

Concernant l’autorisation d’exploitation artisanale, l’article 47 du décret n°00231/PR/MM du 4 août 2017, dispose que l’exercice de l’activité d’orpaillage est conditionné par l’obtention auprès des services du ministère des Mines, d’une carte d'exploitation artisanale (Expart) ou d’une autorisation d’exploitation artisanale. À Ndangui, relève Brainforest, les orpailleurs mènent leur activité en l’absence de carte d’expart. « Depuis 2009, les orpailleurs, malgré les deux campagnes d’établissements des cartes d’expart initiées par l’administration des mines, n’ont plus eu accès à ce document. Du côté du Ministère des Mines, cette interruption de délivrance des cartes d’expart, s’explique par une volonté de restructurer la filière artisanale de l’or. Cependant, bien que l’exploitation artisanale de l’or se poursuit à Ndangui, sous le regard impuissant de l’administration locale, les communautés impliquées dans cette activité fustigent l’abandon du ministère des Mines qui a progressivement mis fin à l’accompagnement des orpailleurs : fermeture du comptoir d’achat de l’or, de l’économat et retrait des gardes miniers », souligne le rapport.

Il note aussi que l’exigence pour les opérateurs miniers d’alimenter les fonds de développement locaux destinés à financer les projets d’intérêts communautaires au profit des populations riveraines des zones minières n’est pas respectée bien qu’ayant été renforcée par le décret 023/PR/MPGM du 22/01/2021 fixant les règles relatives à la contribution de l’activité minière au développement local en République gabonaise. Pourtant, selon le dispositif national mis en place pour la gestion de cette contribution au développement, un Comité de gestion multipartite est chargé de l’affectation des ressources. Mais, à Ndangui, cette instance n’a toujours pas été mise en place.

Ivanhoé Gabon SA sur le banc des accusés

Il n’y a pas que la responsabilité de l’Etat qui est pointée du doigt pour expliquer l’exploitation illégale de l’or à Ndangui. Au cours de l’entretien mené avec les responsables d’Ivanhoé Gabon SA, Brainforest affirme qu’il est apparu que la société ne possède pas de plan de protection de la faune (PPF). Durant la mission, l’équipe des enquêteurs n’a observé aucune pancarte interdisant la chasse dans les sites visités de l'entreprise minière et aucune mention sur les espèces intégralement protégées.

Aussi, pour tenter de répondre aux besoins identifiés par les communautés, un accord a été signé entre la société Ivanhoé Gabon SA et les communautés de Ndangui zone aurifère, en date du 24 mai 2021 et portant sur la réalisation de plusieurs projets sociaux. Seulement, souligne Brainforest, le document signé revêt de nombreuses irrégularités. Par exemple, dans son introduction, le procès-verbal indique que la société Ivanhoé Gabon SA « s’est engagée à…, et conjointement avec d’autres opérateurs… ». Or, la société Ivanhoé Gabon SA, ne disposant pas d’un mandat pour agir au nom des opérateurs qui ne sont clairement pas identifiés dans le cahier de charges, ne peut donc pas engager ces dernières dans un tel processus.

Manque de transparence

Aussi, cet accord signé par la société ne donne pas de précisions sur les projets sociaux pour lesquels Ivanhoé Gabon SA s’est engagé et ceux à la charge des autres opérateurs. « Certaines doléances formulées par les populations ne peuvent être réalisées ni dans le cadre du fonds de développement local, ni sur le plan de la responsabilité sociétale des entreprises. À titre d’exemple, l’installation d’une antenne de réseau de téléphonie mobile (doléance 14 du PV, Annexe). Le versement en espèce d’une subvention par trimestre pour les populations de Ndangui et le Chef de canton mérite d’être encadrée, car non conforme aux dispositions légales en matière de droit au partage des bénéfices (doléance 16) », relève le rapport.

Last but not the least, Brainforest estime que le secteur extractif de l’or à Ndangui souffre d’un manque de transparence et les chiffres déclarés par les orpailleurs et même par la société Ivanhoé Gabon SA peuvent être sous-estimés. Car, les quantités d’or produites de manière artisanale à Ndangui échappent au contrôle de l’administration qui ne dispose pas à ce jour des mécanismes opérationnels permettant d’évaluer la production des orpailleurs, de contrôler la chaîne d’approvisionnement du minerai et de limiter les pertes au titre de contribution du secteur aurifère au PIB national.

Sylvain Andzongo

Les recettes d'exportation du Gabon augmentent de près 4%, malgré les effets de la Covid

Selon la note de conjoncture sectorielle de la direction générale de l’Economie et de la politique fiscale, les exportations du Gabon ont augmenté à fin septembre 2021. Sur la période sous revue, le Gabon a exporté des produits d’une valeur de 2 268,8 milliards de FCFA contre 2 184,6 milliards de FCFA un an plus tôt. Soit une hausse de 3,9%.

Cette hausse d’après la même source est « consécutive au renforcement des ventes à l’export du secteur hors pétrole (+25,0%), en dépit du recul des exportations de pétrole (-3,9%) ».

De manière détaillée, la progression des exportations du secteur hors pétrole est tributaire des bonnes performances des ventes de la quasi-totalité des produits excepté les produits « caoutchouc » et « poissons et produits de la pêche ». Aussi, les exportations des bois sciés se sont accrues de 13,9% à 320 milliards de FCFA. Cette progression est liée à l’augmentation de la demande internationale de bois débité, soutenue par le renforcement du tissu industriel dans la zone de Nkok et la bonne tenue des prix du bois débité, apprend-on.

De plus, les ventes de minerais de manganèse ont augmenté de 13,6% à 208,6 milliards de FCFA de janvier à septembre 2021, tirées notamment par la demande internationale d’acier favorisée par les bonnes performances réalisées dans les gisements d’Okouma, Okondja et Biniomi.

Les ventes d’huile de palme ont triplé, passant de 8,7 milliards de FCFA en 2020, à 29,7 milliards de FCFA en septembre 2021. Cette évolution s’explique par la hausse de la demande extérieure contenue grâce aux bons rendements dans les plantations de Mouila et d’Awala, soutient le ministère de l’Economie.

Par ailleurs, les importations des biens se sont contractées de 9,5% à fin septembre 2021 comparativement à la même période en 2020. Cette baisse concerne l’importation des produits alimentaires qui recule de 2,5% ainsi que la baisse de la facture d’équipements (-24,9%), et celle des biens intermédiaires et énergétiques. La baisse des commandes des biens d’équipements résulte de la réduction des investissements du secteur pétrolier face à l’incertitude liée à la propagation du coronavirus. Il en est de même pour les biens intermédiaires (-1% à 231,5 milliards de FCFA).

Pour 2022, les autorités gabonaises espèrent exporter davantage. Car, à l’horizon 2023, le Gabon ambitionne de réduire sa dépendance vers l'extérieur. A noter que selon des chiffres du ministère de l’Agriculture, les importations de denrées alimentaires engloutissent chaque année près de 550 milliards FCFA au Gabon.

S.G.

L'autorité aéronautique civile du Gabon engage la certification de son management à l'horizon 2023

L’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), organisme à capitaux publics du Gabon chargé de la navigation aérienne civile, est engagée dans la certification à l’horizon 2023 dans le domaine du management.

A cet effet, apprend-on, le directeur général de l’ANAC, Nadine Anato, a reçu récemment à Libreville, Mathurin Akra, le directeur général du cabinet Easy Management pour une séance de travail portant sur le démarrage du projet de système de management de la qualité.

Car, « la direction générale avait décidé [en janvier 2021] d’engager l’ANAC dans une démarche d’amélioration continue conformément aux préconisations de la norme internationale de système de management de la qualité ISO 9001 version 2015, en vue d’une certification au premier trimestre 2023. Le cabinet Easy Management, dont Mathurin Akra est le responsable, a été retenu pour conduire l’ANAC vers la certification », apprend-on.

Parmi les effets escomptés à terme par l’aviation civile gabonaise à travers la certification ISO-900 :2015, il y a la réduction des coûts de production, l’amélioration des pratiques d'achats, le bien-être des salariés, mais aussi l’écoute et la réponse aux parties intéressées externes. Ce qui permet d'éviter des tensions sociales et financières au sein de l'entreprise.

S.A.