Le Nouveau Gabon

Des scientifiques camerounais mettent au point le Loascope, un appareil mesurant le niveau d’infection de l’onchocercose

Des équipes de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et du Centre de recherche sur les filarioses et autres maladies tropicales (Crfilmt), viennent d'achever au Cameroun une stratégie innovante ouvrant la porte à l’éradication de l’onchocercose dans les zones forestières d’Afrique centrale.

Les chercheurs ont donc développer entre février et mai 2017 un outil permettant de mesurer chez chaque individu, le niveau d’infection par Loa Loa afin de s’assurer que le traitement est sans risque.

Si l’infection n’est pas trouvée ou si elle existe à un niveau en dessous duquel il n’existe pas de risque d’effets secondaires graves (ce qui est le cas de plus de 95% de la population), le traitement par le médicament « Mectizan » peut être donné.

En revanche, si la personne présente un niveau d’infection trop élevé, alors elle ne reçoit pas le Mectizan et un protocole de traitement alternatif peut lui être proposé à titre individuel (la mise en place d’un tel traitement, qui s’étale sur quatre semaines, ne peut être envisagée pour toute la population). Ainsi, cette stratégie alliant un test préalable au traitement est dénommée Test and Treat (tester et traiter).

L’équipe du projet a mis au point un appareil permettant de mesurer précisément et rapidement (en moins de 3 minutes) le niveau d’infection par Loa Loa à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Cet appareil, le LoaScope, est composé d’un petit dispositif optique grossissant relié à un smartphone. Il est donc parfaitement portable et adapté aux conditions d’utilisation de terrain.

En 2015, la stratégieTest and Treat a permis de traiter plus de 15 000 personnes de l’aire de santé d’Okola, dans la région du Centre du Camerroun, sans aucun cas d’effet secondaire grave. Ce premier volet avait permis de démontrer la faisabilité d’une telle stratégie dans le cadre de traitements à large échelle.

S.A

La Beac a cédé plus de 1000 milliards de FCFA de son portefeuille d’investissement en 2016

Dans son rapport annuel 2016, la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) informe que le comité de stratégie de la salle des marchés a décidé au cours de l’exercice de céder environ 1000 milliards de FCFA de son portefeuille d’investissement.

Ceci dans l’optique d’être conforme à l’exigence de la quotité obligatoire de 50% des avoirs extérieurs nets de la Beac déposés en compte d’opérations.

Cette cession a été effectuée à trois reprises. D’abord le 29 juin 2016 pour un montant 380,65 milliards de FCFA. A l’issue de cette opération, la valeur nominale du portefeuille d’investissement est passée de 2344 milliards à 1931 milliards. Ensuite, le 30 août, c’était un montant nominal de 475,5 milliards. La valeur du portefeuille d’investissement est revenue, après la cession à 1488 milliards contre 1931 milliards auparavant. Enfin, le 02 décembre 2016 c’est un montant nominal de 243,3 milliards qui a été cédé. La valeur nominale du portefeuille d’investissement est passée, à l’issue de cette opération, de 1488 milliards à 1304 milliards.

Ces différentes cessions partielles du portefeuille, indique la Beac, ont généré au total une plus-value de 230,65 milliards de FCFA.

S.A

Le nouveau cadrage macroéconomique et budgétaire reste conforme aux objectifs du Plan de relance économique

Selon la Direction du budget et des finances publiques (DGBFIP), les ajustements récemment apportés au cadrage macroéconomique et budgétaire répondent aux exigences du Plan de relance économique (PRE) pour la période 2017-2019, approuvé en Conseil des ministres, le 19 mai 2017.

Dans la nouvelle mouture de la Loi de finances 2017, ces ajustements affichent des opérations budgétaires et de trésorerie équilibrées en ressources et en charges, à 2860 milliards FCFA contre 2 477,5 milliards FCFA dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 382,5 milliards FCFA. Quant aux recettes du budget de l’Etat, elles s’établiraient à 1714, 6 milliards FCFA contre 1858,4 milliards FCFA dans la loi de finances initiale, soit une diminution de 143,8 milliards de FCFA.

Arrêtées à 1886,7 milliards FCFA, les dépenses budgétaires quant à elles, connaissent une augmentation de 4,2 % par rapport à la loi de finances initiale. Elles sont composées des charges financières de la dette, des dépenses courantes, des dépenses d’investissement et des autres dépenses.

Grâce à cette nouvelle configuration, les responsables de la Direction du budget et des finances publiques s’attèleront à apporter des solutions efficientes aux faiblesses détectées au niveau de l’exécution du budget, et particulièrement pour la mise en œuvre du Plan de relance économique. C’est le cas par exemple des écarts entre la composition des dépenses effectives et celles du budget initial. Il y aura également le renforcement du contrôle et du suivi des arriérés domestiques et de la masse salariale.

A la DGBFIP, l’on indique que toutes ces actions s’inscrivent dans la dynamique qui a permis la Budgétisation par objectif de programme (BOP) et la programmation des ressources et des dépenses, dans une politique triennale à travers le cadre des Dépenses à moyen terme (CDMT). L’objectif poursuivi est d’optimiser l’allocation des ressources dans le cadre de l’opérationnalisation du PSGE et de mieux aligner les dépenses publiques sur les résultats à atteindre.

Stéphane Billé avec la DGBFIP

Transports aériens : Afric-Aviation suspend ses activités pour six mois

Le ciel semble s’écrouler sur les ailes de la compagnie aérienne gabonaise Afric-Aviation. Après une interdiction de survol de l’espace aérien européen au début du mois de mai par les instances de cet espace communautaire, le transporteur vient de connaître un nouveau coup dur.

Du fait de la conjoncture économique difficile, la compagnie a décidé pour une période de six mois, de suspendre ses activités d’exploitation. Les raisons invoquées par les responsables portent sur les difficultés financières découlant des retards de paiement des factures par certains clients.

Outre les effets de la crise économique et financière généralisée qui sévit dans tous les secteurs d’activité du pays, la direction de l’entreprise invoque également «les pertes financières découlant de l’immobilisation technique prolongée de l’ATR 72-212».

Face à ces goulots d’étranglement, Afric-Aviation entend élargir son capital, afin d’attirer de nouveaux investisseurs et acquérir de nouveaux avions pour renforcer sa flotte. La compagnie qui ploie sous le poids des dettes, entend réduire ses effectifs et se maintenir à flot, en attendant l’élaboration d’un plan de relance.

SeM

BGFI Bank domine le secteur bancaire gabonais

L’agence ACO Design Afrique vient de publier une étude portant sur le secteur bancaire concernant neuf pays africains dont le Gabon. Et selon les conclusions de cette étude, il ressort que la banque BGFI est l’institution financière la plus citée dans tous les compartiments étudiés et arrive le plus souvent en première position auprès des personnes sondées.

Les termes de l’étude de ACO Design Afrique ont notamment porté sur la notoriété, la fiabilité, l’accès au public, la satisfaction des clients, l’accès au crédit ainsi que sur les services bancaires digitaux.

Ainsi au terme de ce sondage, le groupe dirigé par Henry Claude Oyima garde sa suprématie en termes de notoriété depuis 2015. Une performance qui a excédé les 87,80% en 2017. Tandis que ses suivants immédiats que sont BICIG, UGB et ECOBANK récoltent respectivement chacun, 85,30%; 80,90% et 79,00%.

S’agissant de la fiabilité, BGFIBank est également considérée par les consommateurs de services bancaires comme l’établissement le plus fiable sur le marché gabonais. Elle est suivie de très près par BICIG et l’UGB.

En outre, BGFIBank est aussi perçue comme la meilleure banque au Gabon. BICIG et UGB arrivent toujours en 2ème et 3ème position. Cependant, BICIG est, du point de vue des interviewés, considéré comme la banque la plus accessible aux populations. Cela s’explique par le fait qu’elle a le plus grand nombre de clients dans le pays.

Cette étude fait néanmoins observer qu’en ce qui concerne la satisfaction des clients, l’accueil en agence, en particulier au guichet, constitue du point de vue des clients des banques, l’axe d’amélioration le plus important, tant au Gabon que dans les autres pays étudiés.

Elle révèle également quelques motifs d’insatisfaction. Il s’agit notamment de la qualité des services, les longues files d’attente en agence et les problèmes de connexion.

Sur le secteur de l’accès au crédit, il ressort par contre que près de 80 % des demandeurs ont obtenu un accord pour leur crédit bancaire. Ce qui constitue un signal fort quant à la volonté des banques d’accompagner leurs clients, indique-t-on.

S’agissant des services bancaires digitaux, un nombre important de clients, disent enfin se méfier des services en ligne. Ainsi, malgré les efforts déployés en matière de communication pour promouvoir les services bancaires en ligne, les clients continuent d’observer une grande méfiance par rapport à ce type de services digitaux.

Stéphane Billé

Biendi Maganga Moussavou : "Le fonds de garantie ne se substitue pas aux banques"

Le ministre des PME, depuis son arrivée dans ce département ministériel, veut apporter des innovations et des réponses à diverses situations auxquelles sont confrontées les entreprises de manière générale et les PME en particulier. Pour cette interview, Biendi Maganga Moussavou (photo) aborde diverses préoccupations relatives au financement, à l’apport des PME dans l’économie, aux réformes engagées par son département ministériel, etc.

Qu’est-ce que vous faites pour que le ministère des PME soit visible au niveau des populations ?

Pour la première fois, dans notre pays, on a introduit une terminologie qui n’existait pas. C’est l’entrepreneuriat national. Le ministère que j’occupe est celui de la promotion des petites et moyennes entreprises chargé de l’entrepreneuriat national. Qu’est-ce que l’entrepreneuriat national ? Il commence avec les Gabonais économiquement faibles, que nous essayons de transformer dans le cadre de la vie associative, des coopératives, des mutuelles en agents économiques, en leur donnant une formation pour que grâce à des financements, ils soient orientés vers les activités génératrices de revenus. Ce segment est géré par la direction de l’économie sociale. Vous avez également l’artisanat qui dans un pays comme la France, est considéré comme la première entreprise; or, chez nous, ce secteur est mal connu, mal cerné et pourtant, il est là pour incarner la maîtrise des métiers, la tradition.

Vous avez aussi la partie PME que tout le monde connaît. Nous avons pris le soin d’en introduire une nouvelle définition dans la loi, dont nous souhaitons voir l’adoption intervenir le plus rapidement possible. Maximum 3 milliards de Fcfa de chiffre d’affaires. Maximum 200 emplois. Une société de droit gabonais qui n’est pas filiale ou succursale d’un groupe international.

Mais, en réalité, dans la vraie vie, une PME c’est quoi ? C’est une entreprise à la base. C’est quelqu’un qui croit en son projet, qui crée un emploi, qui crée de la richesse. C’est tout un écosystème qui se met en place pour créer de la richesse.

L’environnement des affaires pose problème. En êtes-vous conscients ?

Cela ne nous a pas échappé. Nous en avons conscience. Cet environnement fait partie des préoccupations du gouvernement. L’organisation du Haut conseil pour l’investissement pose les bases d’un dialogue public-privé pour améliorer l’environnement des affaires et le rendre beaucoup plus compétitif. Il y a un certain nombre d’aspects qui nécessitent d’être améliorés. Et c’est ce à quoi nous nous attellerons dans le cadre de ce programme.

La réalité montre autre chose. Comment faire pour que le Gabonais lambda sache que le ministère des PME est à son service ?

Déjà, à la base, il y a une initiative. Elle est très importante parce que c’est le point de départ de l’histoire. Le rôle du gouvernement est de faciliter la création des entreprises, la formation de ceux qui veulent entreprendre, permettre un meilleur accès aux financements et aux marchés. Voici ce à quoi nous nous attacherons.

Vous avez parlé de la facilitation par l’Etat. Il y a eu, par le passé, la création du Fada, du Fodex… Tout cela est au cimetière aujourd’hui. Qu’est-ce que vous proposez de nouveau ?

Je regrette que toutes ces institutions soient au cimetière. Les leçons ont été tirées. Toutes les institutions que nous souhaitons lancer se feront avec une meilleure gouvernance. La gouvernance est très importante. Quand vous prenez le fonds de garantie des PME, dont nous avons indiqué qu’il faisait partie des priorités de notre ministère, nous avons choisi pour nous accompagner des partenaires de premier plan, qui ont réellement une expertise. Je prends l’exemple de BPI France, qui est leader en France, en matière de garantie de PME, et African Guarantee Fund, filiale de l’Afd.

Fallait-il une expertise extérieure ?

Non. Nous sommes dans un secteur nouveau. Nous devons mélanger nos expériences avec une expertise extérieure pour une meilleure appropriation de la donne.

Les banques ont du mal à prêter aux jeunes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat…

Il ne s’agit pas de dire que les banques ne prêtent pas. Elles prêtent à qui ? Elles doivent proposer à des gens qui ont une idée, à des entrepreneurs que nous avons accompagnés. C’est ce à quoi servent les incubateurs que nous souhaitons créer. Vous avez des incubateurs, des espaces de rencontres, des espaces PME, qui comptent aujourd’hui près de 1 600 entreprises qui reçoivent leur bulletin d’entreprise et 86 entreprises intégrées dans un échange d’expériences.

Après ces Gabonais formés, nous espérons avoir un financement adapté. Le fonds de garantie a pour objet de favoriser la flexibilité bancaire et du secteur des établissements de microfinance pour faire en sorte que non seulement le taux à la sortie soit moins important, mais également qu’il y ait des intérêts pour les banques à financer les PME. C’est 50% de garantie. Je peux vous assurer que ce n’est pas rien. Le fonds de garantie ne se substitue pas aux banques.

La réforme du statut particulier des artisans a été lancée. Peut-on avoir une idée des avancées ?

Au Gabon, notre ministère a dénombré près de 200 métiers dans le pays. L’artisanat d’art, de production et de service. Il faut continuer à faire le recensement. Cette réforme consiste d’abord à leur donner une représentation dans le cadre de la réunion que nous avons organisée en Afrique centrale, en créant à Libreville, la Confédération des artisans de petites entreprises d’Afrique centrale. C’est ce que nous avons fait en créant la Confédération gabonaise qui va abriter les fédérations et les associations d’artisans. Grâce à ce regroupement, si la nouvelle loi sur l’artisanat est adoptée, nous allons procéder, en collaboration avec les représentants des artisans, les ministères des PME, de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement technique, à la création d’une Chambre nationale des métiers. Celle-ci va contribuer à avoir un processus normé d’apprentissage dans notre pays pour qu’à la fin, on ait une carte d’artisans.

On constate, malheureusement, qu’il y a des entreprises qui ferment parce que l’Etat n’a pas payé, elles ne peuvent plus rentrer dans leurs fonds…

Ce qui est important, c’est de savoir qu’une fois qu’on a posé les bases concernant l’artisanat, il y aura un statut de l’entreprise artisanale. Tout comme il y aura un statut d’entrepreneur pour les PME. C’est un statut qui va permettre de formaliser le secteur informel et de faciliter la création d’entreprises pour les entreprises nouvelles.

Pour ce qui est des entreprises qui ferment, on y a beaucoup réfléchi au sein du gouvernement. On sait qu’il y a des raisons qui entraînent cette situation, parmi lesquelles on constate que souvent, les entreprises saisissent les opportunités un peu rapidement, sans forcément respecter les règles. Il y en a qui n’existent pas vraiment, qui sont le produit d'un one man show.

Ce que nous souhaitons, c’est que les entreprises respectent les procédures et qu’elles soient structurées et, d’autre part, que nous respections de manière ferme le respect de la passation de la commande publique, de la passation de marchés. Il est important de respecter au minimum 70% de marché par compétence.

SeM (avec la presse locale)

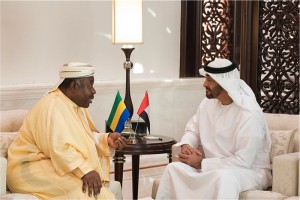

Le Gabon et les Emirats arabes unis s’engagent à développer leurs échanges

A la faveur d’une visite effectuée ce mardi 30 mai 2017, dans l’Etat des Emirats arabes unis, Ali Bongo Ondimba et son altesse royale, Sheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, prince héritier d'Abou Dabi, se sont entretenus sur un certain nombre de dossiers, liés à la coopération entre leurs deux Etats.

Le chef de l’Etat gabonais et le prince héritier d’Abou Dabi ont par ailleurs échangé sur les questions internationales et d’intérêt commun.

Pour rappel, dans le cadre des partenariats économiques entre les deux pays, le directeur exécutif du fonds d’investissement Mubadala d’Abu Dhabi, Hari Baroush, a effectué une visite de prospection économique au Gabon, au début de l’année en cours. Celle-ci intervenait quelques jours après l’audience accordée à une délégation d’hommes d’affaires émiratis, par le ministre des Mines, Christian Magnagna, en vue des négociations pour de nouveaux partenariats d’affaires avec des marchés nouveaux au Gabon.

Le directeur du fonds d’investissement avait, dans ce cadre, eu des discussions sur les axes de coopération entre les Emirats arabes unis et le Gabon avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba. «C’est un fonds d’investissement qui investit dans plusieurs secteurs d’activités. Je suis venu avec une délégation d’Abu Dhabi. Et nous sommes venus prospecter pour des investissements stratégiques entre le Gabon et Abu Dhabi », avait-il fait observer.

Stéphane Billé Avec la DCP

Recadrage de la loi de finance : le défi de la collecte des recettes

Les services de l’assiette ont, depuis la chute des cours du baril de pétrole, connu des fortunes diverses. Après une remarquable reprise en main de la contribution au budget de l’Etat, la progression de la réalisation de l’exécution budgétaire de 2012 à 2014, montre que la douane et les impôts ont largement permis de renforcer la situation de surliquidités des ressources de l’Etat au cours de cette période où de grands chantiers furent lancés sur l’étendue du territoire.

Ainsi par exemple, alors que les recettes pétrolières étaient en pleine effervescence, les taxes et autres impôts enregistraient plus de 1000 milliards de Fcfa. Elles sont montées et ont atteint en 2014, soit au début de la crise pétrolière, 1266 milliards de Fcfa, ceci après qu’elles aient atteint 1243 milliards de Fcfa un an plutôt. Mais en 2015, un an après que les prix du pétrole aient connu un effondrement, les impôts et taxes ont reculé.

Le repli depuis cette année-là, est constant ; et en 2016, il a franchi un seuil jusque-là inégalé. Plus de 440 milliards de Fcfa de gap dans les caisses de l’Etat. Si l’on ajoute à ce montant les 177 milliards de Fcfa de différence obtenue en ce qui concerne les recettes pétrolières, l’on se situe au-dessus de 610 milliards de manque à gagner en une seule année !

C’est donc dans ce contexte baissier que l’Etat a adopté le plan de relance de l’économie 2017-2019, qui se fixe pour ambition de créer à partir de neuf filières (économie numérique, tourisme, forêt-bois, mines, hydrocarbures, BTP, agriculture, élevage, pêche), 30 000 emplois en deux ans. Et plus tard, le gouvernement a décidé de la rectification de la loi des finances. En modifiant la loi des finances adoptée et promulguée le 6 janvier 2017 par le chef de l’Etat, le gouvernement entend donner plus d’air à certains services, et se montre réaliste quant à la collecte des ressources budgétaires.

Car, sur le terrain, les mouvements d’humeur de la douane, des impôts et des services du budget, ne sont pas pour favoriser la mobilisation des recettes budgétaires. Depuis le début de l’année, les services de l’assiette sont en grève et congestionnent fortement la fluidité du port d’Owendo, pris en grippe par des opérateurs économiques qui exigent le dédouanement de leurs marchandises.

Dans ce contexte, les services des impôts qui exigent le paiement de leurs primes avant toute négociation avec le pouvoir, hypothèquent sérieusement les ambitions de recettes de l’Etat cette année. C’est sans doute au contact de cette réalité que le gouvernement a dû ajuster ses objectifs de 143 milliards de Fcfa cette année, et revu à la hausse le plafond d’endettement pour que le niveau des dépenses se situe à plus de 1850 milliards de Fcfa.

Il va être difficile comme on le voit pour l’Etat de mobiliser la totalité des recettes attendues cette année encore des services de l’assiette, du fait d’une grogne sociale qui gangrène tous les secteurs : éducation, santé, impôts, douane, hydrocarbures, mines, élèves, étudiants, restauration, médias, transports, etc. sans compter le lot de faillites qui s’emparent de bien des secteurs.

Partout, le même mot d’ordre : le paiement des primes, non-paiement des prestations par l’Etat. L’étreinte sociale des syndicats complique davantage la tâche du pouvoir qui redoute chaque jour une nouvelle grève. En cette période où les bons du trésor du pays n’attirent plus et réalisent des contreperformances qui questionnent, il serait urgent que les différents segments de l’administration se ressaisissent afin de se mobiliser pour l’atteinte des objectifs budgétaires de l’Etat cette année. Car, la chasse aux ressources, commence par la collecte à l’intérieur en attendant la réaction des marchés financiers et des partenaires au développement.

SeM

Nestlé annonce la réduction de 22% de taux de sel dans ses produits

Pour améliorer la qualité de vie des consommateurs, l’entreprise agroalimentaire suisse a annoncé qu’elle va utiliser dans ses préparations, des ingrédients plus familiers, à l’horizon 2020.

«Les attentes des consommateurs changent. Ils réclament des produits faits avec des ingrédients familiers et simples, un minimum de transformation naturelle ou bio, et idéalement fabriqués localement », confie Dominique Allier, responsable Afrique de la marque Maggi.

Cette déclaration a été faite au cours d’un forum consacré aux défis nutritionnels en Afrique centrale et de l’Ouest, la semaine dernière à Dakar, au Sénégal.

Aussi, la multinationale agroalimentaire suisse décide-t-elle également d’améliorer le profil nutritionnel de ses produits en réduisant de 22%, le taux de sel et de sodium dans les cubes bouillons, en renforçant leur teneur en fer, tout en développant les économies locales et en augmentant l’approvisionnement des pays du continent.

SeM

Le Gabon mise sur les nouveaux investisseurs et le renforcement de l’écosystème d’opérateurs pour booster la filière forêt - bois

La filière forêt - bois emploie un peu plus de 12 000 personnes au Gabon pour une surface exploitée de 14 millions d’hectares. Elle constitue également la deuxième activité de valorisation de ressources naturelles, après le pétrole avec une contribution de 4% au PIB du pays, et 60% des exportations hors pétrole.

Toutefois, au regard de la surface exploitée, les résultats de cette filière demeurent très en deçà de pays comparables.

En Asie du Sud Est, par exemple, la Malaisie exploite une surface moindre de forêt tropicale (12,5 millions d’hectares), mais sa filière emploie 347 000 personnes. Cette différence s’explique en grande partie par le faible niveau d’industrialisation et la faible compétitivité de la filière au Gabon. Le potentiel de croissance de cette filière historique demeure donc très important.

L’objectif du Plan Stratégique Gabon Emergent pour la filière forêt- bois est de créer plus de valeur avec moins de ressources, afin de contenir les externalités négatives de l’activité sur l’environnement (déforestation) tout en augmentant sa capacité de créations de richesses et d’emplois.

Cet objectif est atteignable en appliquant les règles de gestion durable des concessions forestières, en transformant surplace toute la ressource prélevée, en améliorant le rendement matière de la production et en la focalisant sur les produits à plus forte valeur ajoutée, comme les meubles.

L’arrivée de nouveaux investisseurs et le renforcement de l’écosystème d’opérateurs existants sera à ce titre une priorité.

Stéphane Billé