Le Nouveau Gabon

Le Gabon confie au chinois CRBC les travaux de construction de sa 2e raffinerie de pétrole et de 250 km de routes

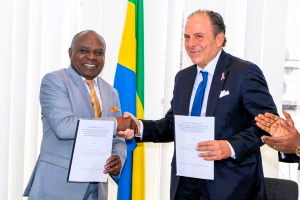

Le ministre du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema, a signé le 14 octobre un protocole d’accord avec la société China Road and Bridge Corporation (CRBC), l’un des géants chinois du BTP. L’accord porte sur la construction d’une deuxième raffinerie de pétrole à Port-Gentil ainsi que sur la réalisation de plus de 250 kilomètres de routes dans le nord du pays.

La nouvelle raffinerie ambitionne d’accroître la capacité de transformation du brut gabonais et de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de produits pétroliers raffinés. Actuellement, le Gabon ne dispose que d’une seule raffinerie, créée en 1964 et gérée par la Société gabonaise de raffinage (Sogara). Celle-ci produit environ 900 000 tonnes de produits pétroliers par an, dont la moitié de carburants blancs et 350 000 tonnes de gasoil. Avec ce nouveau projet, le gouvernement espère non seulement satisfaire les besoins nationaux, mais aussi réduire significativement la dépendance énergétique du pays. Selon le ministère du Pétrole et du Gaz, près de 20 000 emplois directs et indirects seront créés au profit des Gabonais tout au long de la mise en œuvre du projet.

Les infrastructures routières concernées comprennent les axes Oyem–Medouneu via Bibasse et Sam, Oyem–Minvoul via Assok Ngomo et Minvoul–Bitam via Ebomane. Ces routes stratégiques devraient favoriser le désenclavement du nord du pays, renforcer la mobilité des populations et encourager le développement des échanges commerciaux entre les différentes régions.

Ce n’est pas le premier chantier de la CRBC au Gabon. L’entreprise chinoise a notamment construit le pont reliant Port-Gentil à Omboué, dans la province de l’Ogooué-Maritime, ainsi que réalisé les travaux d’aménagement du canal du quartier Balise, long de 1 097 mètres, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil.

En cas de validation, cet accord devrait consolider davantage les relations de coopération entre le Gabon et la Chine. Les deux pays entretiennent déjà des partenariats dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures, les mines, la foresterie, la santé, l’éducation, les énergies renouvelables ainsi que la lutte contre le changement climatique.

SG

Gabon : un nouveau portail pour renforcer la transparence dans le secteur minier

Le ministère des Mines et des Ressources géologiques du Gabon a annoncé le lancement officiel de son portail institutionnel d’information minière : www.minesetgeologie.ga. Cette plateforme vise à faciliter l’accès à l’information minière pour tous les acteurs du secteur.

« Accessible à tous, ce site web constitue un outil stratégique de transparence. Il centralise et rend publiques les informations essentielles relatives aux titres miniers, aux procédures administratives d’octroi et de gestion des permis, ainsi qu’aux données de suivi du secteur extractif », précise le ministère.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts du Gabon pour améliorer la gouvernance extractive. Elle bénéficie du soutien de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), qui considère ce portail comme « un instrument concret pour renforcer la traçabilité et la transparence dans le secteur minier gabonais ».

Selon les experts, la mise en ligne de cette plateforme pourrait également contribuer à améliorer les performances du pays lors de la prochaine évaluation ITIE, prévue en 2027. Lors de la dernière évaluation, rendue publique en mars 2025, le Gabon avait obtenu un score global modéré de 73,5/100, reflétant la moyenne de trois composantes clés : engagement des parties prenantes, transparence et impact. Ce résultat met en lumière les progrès accomplis tout en soulignant les défis persistants.

Le portail s’inscrit dans une politique plus large de modernisation du secteur extractif gabonais. Depuis plusieurs années, l’État cherche à devenir un acteur central, notamment dans les secteurs minier et pétrolier.

C’est dans cette optique qu’a été créée, en 2011, la Société Équatoriale des Mines (SEM). Ce bras opérationnel de l’État a pour missions de détenir et gérer les participations publiques dans les sociétés minières, de promouvoir la transformation locale des minerais et d’exploiter directement certains gisements.

Cette stratégie vise à renforcer la valeur ajoutée locale, améliorer la transparence et positionner le Gabon comme un acteur responsable et moderne de l’industrie extractive.

SG

Pétrole : la Gabon Oil Company reprend la main sur le champ Dinonga-Irondou

Le ministre du Pétrole Sosthène Nguema Nguema et l’Administrateur Directeur Général de la Gabon Oil Company (GOC), Marcellin Simba Ngabi, ont signé ce 10 octobre 2025, un contrat d’Exploration et de Partage de Production (CEPP) “Dinonga-Irondou”

À travers cet accord, la GOC, société pétrolière publique, se voit confier la gestion du champ onshore Dinonga-Irondou, gisement du bassin pétrolier gabonais, longtemps exploité par des opérateurs étrangers. Ce transfert à la GOC traduit la volonté des autorités de redonner à l’État un rôle moteur dans la valorisation des ressources pétrolières et par la même occasion, renforcer sa capacité à reprendre le contrôle de la chaîne de valeur pétrolière et à revitaliser des gisements sous-exploités. « Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans la relance du secteur pétrolier national, avec le redéploiement des champs matures de Tsiengui et Obangué, désormais opérés par la GOC, bras séculier de l’État dans la gestion pétrolière », indique le ministère du Pétrole. L’objectif étant d’accroître la production onshore, créer des emplois, et maximiser les revenus de l’État.

Pour la GOC, ce contrat représente une étape stratégique dans son expansion. Son administrateur directeur général, Marcellin Simba Ngabi, s’est félicité d’évoluer désormais dans un cadre contractuel « stable et prévisible », propice à une exploitation responsable et durable des ressources. Il a également indiqué que la société mène déjà plusieurs actions pour moderniser les installations, améliorer la performance technique et préparer la relance des opérations sur ces champs onshore.

Ce contrat est signé dans un contexte de recul de la production nationale. Selon les statistiques récentes de la Direction générale de l’Économie et de la Politique fiscale (DGEPF), le Gabon a produit 2,873 millions de tonnes de pétrole brut (soit 20,97 millions de barils) au premier trimestre 2025, contre 2,995 millions de tonnes (21,86 millions de barils) à la même période en 2024. Cela représente une diminution d’environ 891 000 barils, soit -4,1 %. L’indice de production a chuté de 1,2 % sur le trimestre et de 5 % sur un an, tandis que les exportations ont également ralenti.

SG

Le Gabon relance le projet des barrages de Booué et Tsengué-Lélédi avec la société italienne Todini

Le Gabon remet sur les rails deux de ses projets hydroélectriques majeurs. Le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye, a signé un protocole d’accord (MoU) avec la société italienne Todini Costruzioni Generali S.p.A., spécialisée dans les infrastructures hydrauliques. Cet accord marque une étape clé dans la préparation des études de faisabilité des barrages de Booué et Tsengué-Lélédi, deux projets stratégiques destinés à renforcer la production électrique nationale et à soutenir la croissance économique des régions du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo.

Selon le ministère, ces ouvrages devraient permettre à terme de sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays tout en diversifiant le mix de production, dominé jusqu’ici par les centrales thermiques.

Au-delà des frontières nationales, Libreville voit grand. Les autorités gabonaises envisagent une interconnexion électrique sous-régionale, reliant le Gabon au Congo, au Cameroun et à la Guinée équatoriale. L’exploitation des chutes gabonaises, encore sous-utilisées, pourrait ainsi servir de levier pour intégrer le marché énergétique d’Afrique centrale, dans une logique d’autosuffisance et de complémentarité régionale.

Un vieux dossier remis à jour

Le projet n’est toutefois pas inédit. Dès 2019, des études d’avant-projet financées par la Banque africaine de développement (BAD) avaient été engagées. À l’époque, le consultant en charge devait examiner les options d’électrification transfrontalière et l’alimentation des zones rurales traversées par les futures lignes haute tension.

Mais faute d’avancées concrètes et de communication officielle, le dossier était resté en sommeil jusqu’à cette relance opérée par le gouvernement de transition.

La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) peine à répondre à une demande sans cesse croissante, entraînant des délestages fréquents sur l’ensemble du territoire. Pour y remédier, les autorités ont inscrit la relance de ces projets dans le Plan national de développement pour la transition (PNDT).

Entre 2024 et 2026, le Gabon prévoit d’investir 1 134,5 milliards de FCFA – soit environ 378 milliards par an – pour financer de nouveaux projets électriques, moderniser le réseau et favoriser le développement des énergies renouvelables.

SG

Manganèse : les ventes du Gabon bondissent de 8,2 % au 1er trimestre, au-delà de 2,1 millions de tonnes

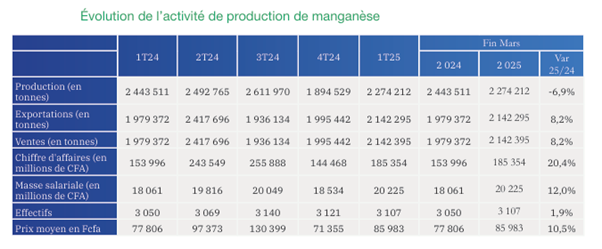

Le secteur gabonais du manganèse a réalisé une performance notable au premier trimestre 2025. D’après la dernière note de conjoncture sectorielle de la Direction générale de l’Économie et de la politique fiscale (DGEPF), les ventes ont atteint 2,14 millions de tonnes, soit une progression de 8,2 % en glissement annuel.

Cette dynamique a généré un chiffre d’affaires de 185,3 milliards de FCFA, en hausse de 20,4 % par rapport à la même période de 2024. Un résultat d’autant plus remarquable que les prix à l’exportation ont chuté de 39,1 %. L’augmentation des revenus repose donc entièrement sur les volumes écoulés, soutenus par la reprise de la demande mondiale, particulièrement dans l’industrie sidérurgique.

La production nationale de manganèse a progressé de 20 % par rapport au quatrième trimestre 2024, stimulée par la hausse de la production mondiale d’acier au carbone, notamment en Chine (+1,0 %) et en Inde (+8,0 %), deux clients majeurs du Gabon. Toutefois, comparée au premier trimestre 2024, la production reste en recul de 6,9 %, en raison de perturbations logistiques au port d’Owendo et d’un mouvement social en fin d’année dernière.

Ce dynamisme a contribué à soutenir l’ensemble du secteur extractif, en progression de 3,0 % sur le trimestre, et à compenser en partie le recul de l’activité pétrolière. Le secteur des transports en a également bénéficié, avec une hausse de 18 % du fret ferroviaire, ce qui a entraîné une croissance de 13,3 % de l’indice global du transport.

Ces performances interviennent alors que le Gabon se prépare à interdire l’exportation du manganèse brut à partir de janvier 2029. Cette perspective attire déjà l’attention des investisseurs étrangers : chinois et japonais ont manifesté leur intérêt pour soutenir cette transition à travers des projets d’implantation d’unités de transformation sur place.

Parallèlement, le groupe français Eramet, maison mère de la Comilog (premier producteur du pays), prévoit de traiter deux millions de tonnes de manganèse localement. Un projet qui pourrait générer plus de 16 000 emplois directs et indirects, marquant une étape clé dans la stratégie de valorisation nationale de cette ressource stratégique.

SG

La SFI ouvre un bureau à Libreville pour renforcer ses investissements au Gabon

La Société financière internationale (SFI), filiale du Groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le financement du secteur privé, prépare l’ouverture prochaine d’un bureau à Libreville. L’institution a précisé que ce siège sera inauguré « dans les prochaines semaines ».

Cet ancrage physique doit permettre de renforcer la coopération avec les autorités gabonaises, d’assurer un suivi de proximité des projets en cours et d’accélérer l’identification de nouveaux partenariats dans les secteurs stratégiques.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, la SFI entend concentrer son accompagnement sur des domaines jugés prioritaires pour la diversification de l’économie gabonaise : énergie, transports, santé, digital et agroalimentaire.

L’institution mise notamment sur la promotion des partenariats public-privé (PPP) et sur le soutien aux entreprises locales, afin de stimuler les investissements et la création d’emplois.

À ce jour, le portefeuille actif de la SFI au Gabon s’élève à 350 millions de dollars (environ 195,3 milliards de FCFA). L’institution a déjà cofinancé plusieurs projets structurants, en particulier dans l’agroalimentaire et l’énergie.

Parmi les opérations phares figure le barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval (35 MW), en cours de construction sur le fleuve Mbei. Ce projet devrait injecter environ 205 GWh par an dans le réseau national, soit l’équivalent de 13 % des besoins en électricité de Libreville.

Avec ce bureau, la SFI confirme son ambition de devenir un partenaire de référence du secteur privé gabonais, tout en accompagnant la mise en œuvre des réformes économiques portées par le gouvernement.

SG

Gabon-Cuba : trois accords signés pour renforcer la coopération économique et agricole

En visite officielle à La Havane (Cuba), le président gabonais Brice Oligui Nguema a conclu une série d’accords avec son homologue cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visant à renforcer les relations économiques entre les deux pays.

Le premier accord fixe un cadre général pour renforcer la coopération entre le Gabon et Cuba. Le second est relatif à l’exécution des sentences. Il pourrait renforcer le climat de confiance juridique pour les entreprises et les investisseurs opérant entre les deux pays. Et le troisième porte sur le domaine agricole et de l’élevage. Pour Cuba, c’est l’opportunité de valoriser son expertise en agriculture, tandis que le Gabon bénéficie d’un soutien dans sa quête d’autosuffisance alimentaire. Dans cette dynamique, le groupe Labiofam, spécialisé dans la fabrication de médicaments vétérinaires et d’intrants agricoles, a exprimé sa volonté d’accompagner le Gabon, notamment à travers un projet d’élevage de poulets de chair prévu à l’horizon 2027.

Ces accords arrivent à un moment où le Gabon cherche à réorienter sa politique agricole en visant une production locale couvrant plus de 50 % de ses besoins alimentaires. Cette stratégie vise à réduire les importations et à stimuler une agriculture encore marginale dans l’économie nationale, avec une contribution au PIB inférieure à 5 %. Malgré le fait qu’environ 40 % de la population rurale dépend de l’agriculture, le pays doit encore importer près de 60 % de ses denrées de base, notamment les céréales et les produits carnés.

En s’appuyant sur l’expertise cubaine, le Gabon cherche à accroitre sa production, moderniser et industrialiser son agriculture, pour mieux répondre à la demande locale, tout en réduisant sa dépendance aux importations alimentaires. Ce qui devrait créer de la valeur ajoutée pour l'économie du pays, en structurant des filières et en dynamisant l’emploi rural.

SG

Le groupe angolais Omatapalo veut investir dans l’énergie, l’agriculture et l’environnement au Gabon

Lors de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a rencontré les représentants du Groupe Omatapalo, une entreprise angolaise spécialisée dans le BTP, la production et de la transformation des matériaux de construction. Le groupe, présent sur le continent depuis l’année 2013, envisage d’étendre ses activités au Gabon, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de l’environnement. Ce qui lui permettra de renforcer sa présence en Afrique centrale.

Cette perspective s’aligne avec les ambitions du gouvernement gabonais, qui cherche à diversifier son économie et à attirer des investisseurs étrangers pour accélérer la transformation du pays. Le Gabon mise sur ces investissements pour stimuler son économie, créer des emplois et renforcer sa position dans des secteurs clés comme l’agriculture et l’énergie.

Dans cette optique, des mesures ont été prises ces dernières années dans le but de diversifier l'économie du pays, notamment en augmentant la part des secteurs forestier et agricole dans le PIB. Selon les autorités gabonaises, ces efforts pourraient contribuer à relancer une économie en crise et à créer des emplois.

Pour le Gabon, ce partenariat potentiel s'inscrit dans une stratégie plus large visant à attirer des investissements directs étrangers capables de soutenir la transformation économique et sociale du pays. L'engagement du gouvernement à créer un environnement propice aux affaires continue de s'affirmer sur la scène internationale.

A noter que cette rencontre à New-York fait suite à un premier échange entre le président gabonais et le PDG du groupe angolais lors du sommet États-Unis-Afrique en juillet dernier à Luanda.

SG

Gabon : des entreprises chinoises prêtes à transformer le manganèse localement

Après le Japon, c’est au tour de la Chine de manifester son intérêt pour la transformation locale du manganèse au Gabon. Une délégation composée de sept entreprises chinoises a récemment été reçue par les autorités gabonaises afin d’explorer les opportunités industrielles offertes par la politique nationale de valorisation des ressources naturelles.

Ces sociétés ont exprimé leur intention d’implanter une zone industrielle dotée d’une usine dédiée à la transformation du manganèse dans le pays. « Les objectifs de notre société ainsi que nos modalités de mise en œuvre, conformément à la politique de transformation locale de manganèse instaurée par vos autorités et qui prendra effet en 2029. Nous envisageons d’implanter une zone industrielle avec une usine dédiée à la transformation du manganèse » a déclaré Inner Mongolia Xinchuan Metallurgy, l’une des entreprises présentes qui dispose de 23 ans d’expérience dans la transformation du manganèse en alliages.

Une proposition bien accueillie par le ministre gabonais des Mines qui a salué cette démarche qui « est en parfaite cohérence avec notre stratégie nationale, qui vise à faire du Gabon un pôle industriel compétitif dans le domaine minier », a déclaré le ministre des Mines et des Ressources géologiques, Gilles Nembé.

Dans le cadre de cette stratégie, le Gabon prévoit d’interdire l’exportation de manganèse brut dès 2029, avec pour objectif de maximiser la valeur ajoutée locale. D’ici là, les autorités encouragent les investissements industriels capables de transformer sur place les matières premières extraites.

Jusqu’à présent, le manganèse produit localement, principalement par Comilog, filiale du groupe français Eramet, est exporté sans aucune transformation. Le gouvernement souhaite inverser cette tendance, afin de renforcer la souveraineté économique du pays et créer de l’emploi à travers la chaîne de valeur minière.

Avant les entreprises chinoises, un groupe japonais avait déjà annoncé en juiller dernier, son intention d’investir dans la construction d’une usine au Gabon, deuxième producteur mondial de manganèse.

SG

BGFI relance son projet d’introduction en bourse après une décision de justice favorable

Le Tribunal de Commerce de Libreville a tranché en faveur de BGFI Holding Corporation dans le contentieux qui l’opposait à plusieurs actionnaires contestataires représentant plus d’un tiers du capital. Parmi eux figuraient la société Sogafric Holding, la société Capella, la société Selco, Julia Boutonnet, Boris Kerangall, Christian Kerangall, Wilfrid Kerangall, Christian Renoux, Romain Boutonnet et Richard Auguste Onouviet. Ces derniers demandaient l’annulation de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) du 25 juin 2025, jugeant le contexte inapproprié pour des décisions majeures telles que l’augmentation de capital ou l’introduction en bourse.

Le tribunal a rejeté ce recours et validé l’ensemble des résolutions adoptées, permettant ainsi au groupe bancaire de relancer son projet d’entrée à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC).

Une opération stratégique pour le marché financier régional

Grâce à cette décision, BGFI Holding va pouvoir concrétiser son plan d’augmentation de capital de plus de 15 milliards FCFA, portant son total de 141,6 à 157,3 milliards FCFA. Le groupe devra désormais publier un nouveau calendrier de l’opération, initialement prévue pour le 15 juillet 2025 puis reportée au 31 juillet. Cette cotation, déjà très attendue par les investisseurs, pourrait constituer l’une des opérations majeures de l’histoire récente de la BVMAC, encore marquée par un faible dynamisme et une rareté des introductions en bourse.

Au-delà du renforcement de ses fonds propres, l’opération constitue un signal fort en matière de gouvernance et de transparence financière, deux conditions de plus en plus exigées par les régulateurs et les partenaires financiers.

Un groupe en expansion régionale

Dans un communiqué, BGFI Holding assure que « la reprise de cette importante opération s’effectuera très prochainement, conformément à la feuille de route arrêtée par ses organes de gouvernance. Une communication officielle apportant l’ensemble des précisions nécessaires suivra ». Présent dans dix pays africains, le groupe poursuit par ailleurs la mise en œuvre de son plan stratégique « Dynamique 2025 » et prépare déjà une feuille de route 2026-2030, davantage axée sur le financement du développement et la croissance durable des économies africaines.

Des tensions internes, mais une victoire judiciaire décisive

Si cette victoire judiciaire sécurise le projet, elle met également en lumière les divisions persistantes entre actionnaires, certains contestant encore le rythme et la gouvernance de l’expansion du groupe. Toutefois, en validant l’AGE, la justice conforte la direction de BGFI et ouvre la voie à un repositionnement stratégique qui pourrait renforcer la crédibilité de la BVMAC et attirer d’autres émetteurs potentiels dans la sous-région.

L’introduction de BGFI sur le marché boursier apparaît ainsi comme un test grandeur nature : à la fois pour la solidité de la première banque d’Afrique centrale par les fonds propres, et pour la capacité de la BVMAC à jouer pleinement son rôle de levier de financement des économies de la Cemac.

SG