Le Nouveau Gabon

Mobile money : les Gabonais l’adoptent de plus en plus, mais les transactions reculent au 1ᵉʳ trimestre 2025

Le secteur du Mobile money au Gabon affiche une évolution contrastée au premier trimestre 2025. Selon les dernières données du ministère en charge de l’Économie et des Finances, le chiffre d’affaires global réalisé par les deux principaux opérateurs de télécoms, Airtel Gabon et Moov, a reculé de 1,8 % en glissement trimestriel à fin mars. Cette baisse touche surtout les services classiques : dépôts (-4,56 %), retraits (-1,16 %), paiements (-3,8 %) et transferts nationaux (-4,18 %). Sur un an, le chiffre d’affaires reste toutefois en hausse de 13,7 %.

Malgré ce recul trimestriel, le nombre de comptes Mobile money continue de progresser. On en comptait 4,6 millions fin mars 2025, soit +1,35 % par rapport à fin 2024. Cette croissance concerne aussi bien les comptes actifs (+0,94 %) que les comptes inactifs (+1,58 %). Sur un an, le nombre total de comptes a augmenté de 24 %, avec une hausse de 18 % des comptes actifs.

Une forte dynamique des transferts en zone CEMAC

L’activité transactionnelle globale accuse un léger recul de 0,73 % par rapport au trimestre précédent. Mais la véritable locomotive du secteur reste les transferts internationaux. Ceux effectués au sein de la zone CEMAC ont progressé de 9,78 % en glissement trimestriel et de 77,6 % sur un an. Hors CEMAC, les transferts ont diminué de 8,41 % sur le trimestre, après une progression annuelle spectaculaire de 862,5 %.

Selon le Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU), le Gabon dispose aujourd’hui d’une infrastructure numérique avancée. Les investissements réalisés ces dernières années dans les technologies de l’information et la mise en place d’un réseau national de fibre optique font du pays l’un des mieux connectés du continent, avec une couverture réseau jugée satisfaisante.

Pour autant, l’usage du Mobile money reste concentré sur les services de base : retraits, transferts, paiements chez les commerçants, achat de crédit téléphonique et, dans une moindre mesure, règlement des factures d’eau, d’électricité ou d’abonnements télévisuels.

SG

Gabon : Henri-Claude Oyima met en garde contre la prolifération des taxes parafiscales illégales

Face à la multiplication des prélèvements parafiscaux opérés en dehors du cadre légal, le ministre de l’Économie et des Finances, Henri-Claude Oyima, hausse le ton. Dans une récente déclaration, il a dénoncé des pratiques qu’il juge illégales et néfastes pour l’activité économique, appelant à un strict respect du dispositif fiscal en vigueur.

La parafiscalité regroupe l’ensemble des taxes, cotisations ou versements obligatoires perçus par des organismes autonomes, en marge du budget de l’État. À ce sujet, le ministère a rappelé qu’« aucune fiscalité ne doit être opposable aux opérateurs économiques si elle n’a pas été votée dans la loi de finances ». De plus, a-t-il précisé, « le produit de ces prélèvements doit être reversé au Trésor public contre la délivrance d’une quittance officielle ».

Dans les faits, de nombreux opérateurs dénoncent une prolifération de prélèvements échappant à ce cadre. Certaines entités imposeraient des obligations financières sans base légale, et les recettes collectées ne sont pas toujours retracées dans les comptes publics.

« La parafiscalité est pour beaucoup dans la problématique de l’inflation au Gabon », témoigne un entrepreneur de Libreville. Il cite les tracasseries administratives sur le corridor Oyem-Libreville, qui alourdissent les coûts de transport et finissent par se répercuter sur les prix des denrées. Le port d’Owendo est également régulièrement pointé du doigt comme un foyer de surcharges sans justification légale claire.

Cette pression, à la fois fiscale et parafiscale, est perçue par le secteur privé comme un frein à l’investissement et un obstacle à l’expansion des entreprises. En réponse, le ministre a réaffirmé que toute taxe en dehors de la loi n’a « aucune valeur contraignante » pour les opérateurs, lesquels sont donc « fondés à s’opposer à leur paiement ».

Derrière ce bras de fer, se joue une bataille décisive pour la compétitivité du Gabon : clarifier et assainir le système fiscal afin de restaurer la confiance des investisseurs et contenir les pressions inflationnistes qui pèsent sur l’économie.

SG

L’américain ExxonMobil à explorer du pétrole en eaux profondes au Gabon

Selon une déclaration de Sosthène Nguema Nguema, ministre gabonais en charge du pétrole, le groupe énergétique américain ExxonMobil s’intéresse à l’exploration pétrolière dans les eaux profondes du Gabon. « Nous avons eu cette première séance de travail… qui se solde avec satisfaction », a fait savoir le ministre Nguema Nguema, répondant aux questions de la chaîne de télévision nationale Gabon 24.

Les détails et les enjeux de la discussion entre les deux parties n’ont pas été évoqués publiquement. Mais selon les déclarations du ministre, Exxon Mobil est venu présenter l’avantage comparatif qu’il représente pour ce qui est de mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires, pour opérer des forages en profondeur.

a entamé depuis quelques temps, des discussions avec les autorités gabonaises en vue de l’exploration et l’exploitation des ressources en hydrocarbures du pays, en particulier les gisements situés en eaux profondes, encore largement inexploités. Ces ressources offshores, apprend-on, représentent une opportunité pour la relance économique du Gabon au moment où les autorités affichent leur volonté de moderniser et dynamiser le secteur pétrolier.

Pour le gouvernement gabonais, cet accord en vue avec ExxonMobil s’inscrit dans sa nouvelle stratégie en matière de développement pétrolier. « En trois mois, nous avons initié très rapidement ce processus qui consiste à faire la promotion de notre domaine pétrolier », a déclaré le ministre Sosthène Nguema Nguema. L'objectif étant d'« attirer des acteurs de référence » et « placer en eau profonde des sociétés qui peuvent venir s'installer et augmenter la production gabonaise ». Cette collaboration vise donc, non seulement à booster la production, mais aussi à diversifier les partenaires stratégiques du pays.

Cette dynamique intervient dans un contexte de repli de la production pétrolière au Gabon. D’après les données du ministère de l’Économie, l’indice de production a reculé de 1,2 % au premier trimestre 2025, en raison de perturbations techniques persistantes, notamment liées à l’indisponibilité d’équipements de surface tels que les compresseurs, générateurs et pipelines. En comparaison annuelle, la baisse s’accentue pour atteindre 5,0 %, toujours en lien avec ces difficultés opérationnelles.

Avec un peu plus de 2 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole et un important gazier conséquent, le Gabon souhaite maintenir sa production au-dessus de 220 000 barils par jour (b/j) à court et moyen terme. Le choix de l’exploration en eaux profondes cible la réalisation de cet objectif. Sur le plan réglementaire, le Gabon continue aussi d’effectuer des réformes pour attirer davantage d’investisseurs.

L’exploration pétrolière au Gabon connaît un nouvel élan avec l’arrivée de plusieurs opérateurs internationaux. BW Energy et VAALCO Energy ont signé en 2024 des contrats de partage de production sur les blocs Niosi Marin et Guduma Marin pour huit ans, avec des engagements de forage et d’acquisition sismique.

BW Energy détient aussi des parts dans la licence Dussafu, déjà en production via 14 puits raccordés à une unité de production, stockage, et transfert flottante, (FSPO) aux côtés de Panoro Energy et de la société publique Gabon Oil Company.

De son côté, Perenco a annoncé une découverte « importante » sur Hylia South West, tandis que la société chinoise CNOOC mène depuis 2023 des forages d’exploration sur les blocs BC-9 et BCD-10, estimés à 1,4 milliard de barils récupérables. Ces avancées laissent entrevoir un fort potentiel en eaux profondes, encore largement inexploré.

Parallèlement, le Gabon mise sur le développement de ses infrastructures pour devenir un hub pétrolier régional. Le projet phare est le terminal de GNL de Cap Lopez, porté par Perenco, d’un coût de 2 milliards de dollars, avec une première production prévue en 2026 grâce à un navire (unité flottante de liquéfaction du gaz naturel (FLNG) capable de produire 700 000 tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) et 25 000 tonnes de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) par an. Cela s’ajoute à l’installation de GPL de Batanga, déjà opérationnelle depuis 2023. Le pays prévoit aussi d’augmenter la capacité de raffinage de SOGARA à 1,5 million de tonnes de brut et de renforcer ses capacités de stockage, passant de 60 à 90 jours de consommation nationale.

Le processus de diversification de l’économie débuté par les autorités précédentes ne produit pas encore complètement les résultats ciblés. Pendant ce temps, le pétrole et désormais le gaz constituent les principaux leviers de l’économie de ce pays d’Afrique centrale. Les hydrocarbures contribuent notamment aux revenus d’exploitations et aux recettes budgétaires.

Sandrine Gaingne

La production des régimes reprend des couleurs, mais, l'huile de palme brute chute de 19,9%

Au premier trimestre 2025, la production gabonaise d’huile de palme brute a reculé de 19,9 %, alors même que la récolte des régimes de fruits a progressé de 3,2 %, selon la note de conjoncture du ministère de l’Économie. La reprise agricole a été soutenue par de meilleures conditions climatiques dans la Ngounié et une réduction des dégâts causés par les éléphants dans les plantations de Mouila et d’Awala.

L’écart entre la hausse des récoltes et la baisse de la production reflète les difficultés de transformation industrielle et un marché en perte de vitesse. La demande locale et internationale a reculé, tandis que la concurrence des huiles de soja et de tournesol s’est intensifiée. Cette pression s’observe aussi sur des marchés régionaux comme le Cameroun et le Congo, où l’huile de palme gabonaise est directement confrontée à des substituts plus compétitifs.

La plus grande unité de transformation, située à Mouila et exploitée par Olam Palm Gabon, dispose d’une capacité annuelle de 138 700 tonnes. Mais la faiblesse de la demande a conduit les opérateurs à limiter la transformation afin d’éviter une accumulation de stocks. Cette situation met en évidence la dépendance de la filière aux dynamiques du marché, malgré l’amélioration des rendements agricoles.

Pour l’ensemble de l’année, les autorités tablent sur une production de 171 800 tonnes, en progression par rapport aux 162 800 tonnes de 2024. Cette projection s’appuie sur la poursuite des conditions climatiques favorables, le renforcement des pratiques agricoles et la montée en puissance des certifications durables comme la RSPO.

L’industrie reste toutefois exposée à plusieurs risques : la lente diversification des débouchés d’exportation, la volatilité des prix mondiaux et la nécessité d’investissements supplémentaires dans les infrastructures de transformation. La capacité du Gabon à devenir un acteur de référence en Afrique centrale dépendra de sa faculté à mieux absorber les récoltes et à améliorer la compétitivité de son huile sur un marché régional et international plus disputé.

Sandrine Gaingne

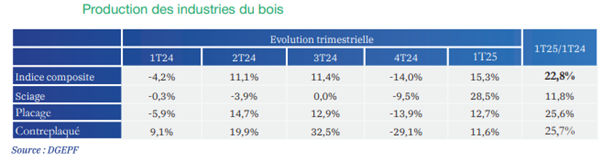

Industrie du bois : une croissance robuste au 1er trimestre portée par la transformation et la demande en Chine

Le secteur forestier gabonais a affiché des performances contrastées mais globalement positives au premier trimestre 2025, selon la dernière note de conjoncture du ministère de l’Économie. L’indice composite des industries de transformation du bois a progressé de 15,3 % par rapport au trimestre précédent et de 22,8 % sur un an. Cette dynamique est principalement tirée par la forte demande chinoise, notamment pour des produits tels que le placage et le contreplaqué.

Parmi les segments clés, le sciage a enregistré une hausse de 28,5 % sur le trimestre et de 11,8 % en glissement annuel, grâce à un carnet de commandes soutenu malgré des contraintes logistiques persistantes. Le placage a également connu une forte progression : +12,7 % sur le trimestre et +25,6 % sur un an, portée par la reprise vigoureuse des importations chinoises. De son côté, la production de contreplaqué a augmenté de 11,6 % sur le trimestre et de 25,7 % en rythme annuel, stimulée par une demande robuste en Union européenne, en Asie et sur le marché domestique.

À l’inverse, la production de grumes a reculé de 5,3 % au premier trimestre, une contre-performance attribuée aux fortes pluies ayant rendu les routes impraticables et à une disponibilité limitée en wagons ferroviaires. Toutefois, sur un an, la production affiche une progression de 10,3 %, soutenue par un carnet de commandes favorable.

Malgré ces contraintes, les perspectives pour l’ensemble de l’année demeurent prometteuses. La croissance soutenue du segment de la transformation laisse entrevoir une trajectoire positive pour l’industrie gabonaise du bois, à condition de surmonter les défis liés à l’extraction et à la logistique.

La filière bois, rappelons-le, constitue l’un des piliers de l’économie nationale. Elle est désormais le deuxième produit d’exportation du pays, derrière le pétrole mais devant le manganèse, confirmant son rôle stratégique dans la création de richesse et le développement du Gabon.

SG

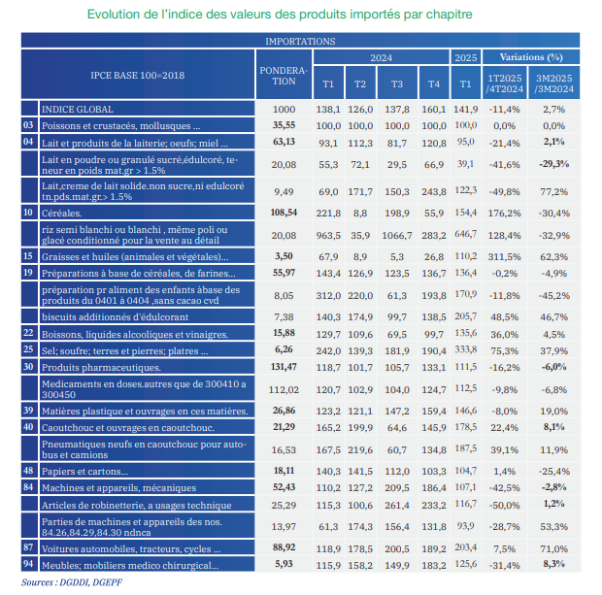

Gabon : les importations chutent de 11,4 % au 1er trimestre, freinées par la demande et les prix

Au premier trimestre 2025, les importations du Gabon ont nettement reculé, marquant un ralentissement sensible de l’indice consolidé des valeurs par rapport à la fin de l’année 2024. Selon la dernière note de conjoncture sectorielle publiée par la direction générale de l’Économie et de la politique fiscale (DGEPF), cet indice a baissé de 11,4 % par rapport au trimestre précédent. Sur un an, il enregistre toutefois une légère progression de 2,7 %.

Cette contraction des importations s’explique par une demande intérieure affaiblie, la baisse des prix de certains produits et un ralentissement des échanges commerciaux avec plusieurs partenaires. Les commandes passées auprès des dix principaux fournisseurs du Gabon ont reculé de 12,7 %, affectant notamment la France (-10,4 %), les États-Unis (-22,6 %), les Émirats arabes unis (-19,8 %), le Togo (-43,5 %) et l’Inde (-42,5 %).

Ces achats concernaient surtout des outils, machines et appareils électriques, des biens de consommation non alimentaire, des intrants pour les entreprises de construction ainsi que des produits pharmaceutiques. La tendance se reflète dans les flux en provenance de toutes les zones géographiques, avec une contraction plus prononcée des livraisons issues de l’Afrique et de l’Océanie.

Plusieurs catégories de produits illustrent ce repli. Les produits laitiers ont chuté de 21,4 %, principalement le lait en poudre non sucré. Les préparations à base de céréales ont légèrement baissé (-0,2 %), de même que les matières plastiques (-8 %). Les importations de produits pharmaceutiques ont reculé de 16,2 %, et celles de machines mécaniques de 42,5 %.

Ce ralentissement s’inscrit dans la stratégie portée par les autorités gabonaises pour réduire la dépendance du pays aux marchés extérieurs. Ces dernières années, l’accent a été mis sur le développement de la production nationale, en particulier dans l’agroalimentaire, un secteur qui représente près de 550 milliards de FCFA d’importations annuelles. L’objectif affiché est de remplacer progressivement ces volumes par une offre locale compétitive, capable de répondre durablement aux besoins des consommateurs.

Reste à savoir si la baisse constatée au premier trimestre traduit une réelle montée en puissance de la production domestique ou seulement l’effet combiné d’une demande atone et d’une conjoncture mondiale défavorable. Pour l’économie gabonaise, l’enjeu est double : transformer cette contrainte en opportunité de substitution et, en parallèle, stimuler une demande interne encore fragile.

SG

Gabon : le partenariat entre la CNNII et Ebomaf prend fin six mois après son lancement

La Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII) a annoncé le 20 août 2025 la fin de son partenariat avec le groupe burkinabè Ebomaf (Entreprise Bonkoungou Mahamadou et Fils). Dans un communiqué, la compagnie précise que cette décision a été prise « après évaluation conjointe et en toute sérénité » et traduit « une volonté mutuelle de réorienter les priorités stratégiques de chaque entité, dans le respect des engagements passés ». La CNNII assure que cette séparation n’affectera ni la continuité de ses activités ni la qualité de ses services.

Le partenariat, annoncé en février 2025, avait pourtant suscité de grands espoirs. Alors en grande difficulté financière et technique, la CNNII faisait face à une paralysie de ses opérations, à une dette croissante envers ses fournisseurs et à plusieurs mois d’arriérés de salaires pour son personnel. Le gouvernement gabonais avait alors accordé à Ebomaf une concession de 20 ans, avec pour mission de redresser la compagnie et de lui éviter la faillite.

Le groupe burkinabè, dirigé par le magnat Mahamadou Bonkoungou, devait moderniser la flotte, rétablir les liaisons fluviales et maritimes entre Libreville, Port-Gentil et Lambaréné, et faire de la CNNII un pilier du développement logistique et économique du Gabon. L’arrivée imminente d’une flotte moderne avait même été annoncée pour dynamiser les échanges commerciaux à des tarifs compétitifs. À ce jour, aucune information concrète n’a été communiquée sur l’avancement de ces engagements.

Malgré ce revers dans le secteur maritime, Ebomaf reste actif au Gabon, notamment dans les Bâtiments et travaux publics (BTP), où il conduit plusieurs chantiers routiers, ainsi que dans le secteur aérien, confirmant la diversification de ses investissements dans le pays.

SG

Vie chère : création au Gabon d’une centrale d’achat détenue par l’Etat et des opérateurs du secteur de la distribution

Au cours du conseil des ministres du 12 aout 2025, le gouvernement a adopté un projet d’ordonnance portant création de la Centrale d’achat du Gabon (CEAG), une société d’économie à participation publique et privée qui devra garantir la disponibilité des produits essentiels sur tout le territoire.

La CEAG sera détenue à hauteur de 37 % par l’État gabonais et 63 % par des opérateurs nationaux issus du secteur de la distribution. Placée sous la tutelle technique du ministère de l’Économie et des Finances, la centrale a pour objectif principal de faciliter l’acquisition, le stockage, le transport et la distribution de produits essentiels sur l’ensemble du territoire national.

Plus précisément, la CEAG a pour rôle d’acheter en grande quantité des produits essentiels afin de faire baisser les prix sur le marché, en négociant directement avec les pays exportateurs et en sécurisant les routes d’approvisionnement. Elle veillera aussi à prévenir les hausses abusives des prix et à encourager une dynamique de production et de consommation locale.

L’objectif étant de lutter contre la vie chère et de renforcer le pouvoir d’achat des Gabonais dans un contexte de flambée des prix de plusieurs produits de consommation sur le marché. Le projet prévoit également l’aménagement de corridors logistiques prioritaires, afin d’optimiser la distribution sur l’ensemble du territoire national et de garantir l’accessibilité des produits dans les zones les plus enclavées.

La création de cette centrale fait partie des actions menées par les autorités pour renforcer la sécurité alimentaire et l’économie du pays. Face à une forte dépendance aux importations, le Gabon cherche à mieux maîtriser ses approvisionnements en développant des réseaux plus fiables et efficaces.

Les statuts de la société, conformes aux normes OHADA pour les sociétés anonymes, encadrent son activité, organisent ses instances dirigeantes et instaurent des règles pour sa gestion administrative et financière.

SG

Transport aérien : Emirates Airlines envisage une nouvelle liaison aérienne vers le Gabon

La compagnie aérienne Emirates Airlines, basée à Dubaï et considérée comme l’une des plus dynamiques au monde, envisage d’ouvrir une nouvelle ligne vers le Gabon. Dans cette perspective, une délégation de la compagnie, conduite par Paulos Legesse, son directeur régional pour le Nigeria, le Cameroun et le Gabon, a été reçue le 6 juillet 2025 par le ministre gabonais des Transports. Les échanges ont porté sur les opportunités de mise en place d’une desserte d’Emirates au Gabon, dans un contexte de modernisation et d’ouverture du secteur aérien national.

À ce stade, aucun calendrier précis n’a été communiqué quant au lancement de cette liaison. Toutefois, l’arrivée potentielle de la compagnie émiratie, qui revendique près de 50 000 vols opérés à destination et en provenance de 140 villes dans le monde entre juin et août, renforcerait la connectivité internationale du Gabon. Elle contribuerait également à accroître l’attractivité économique et touristique du pays, tout en diversifiant son secteur aérien et en créant de nouvelles opportunités d’emploi.

« L’arrivée potentielle d’Emirates au Gabon représenterait une avancée significative en matière de diversification des compagnies desservant le pays, tout en offrant aux voyageurs davantage d’options, tant sur les destinations que sur l’expérience à bord et les tarifs », a indiqué le ministère gabonais des Transports.

Actuellement, une dizaine de compagnies internationales desservent Libreville. Les autorités gabonaises affichent leur volonté de faire du pays un hub aérien plus attractif, aussi bien à l’échelle régionale qu’internationale.

Cette initiative intervient dans un contexte de reprise progressive du secteur aérien. Selon la dernière note de conjoncture publiée par la Direction générale de l’Économie et de la Politique fiscale, le trafic passagers a reculé de 5,5 % au quatrième trimestre 2024, en raison des contre-performances du réseau international. Toutefois, sur l’ensemble de l’année, le nombre total de passagers transportés par voie aérienne a progressé de 13,6 %.

SG

Gabon : l’emploi public et la masse salariale poursuivent leur progression en 2024

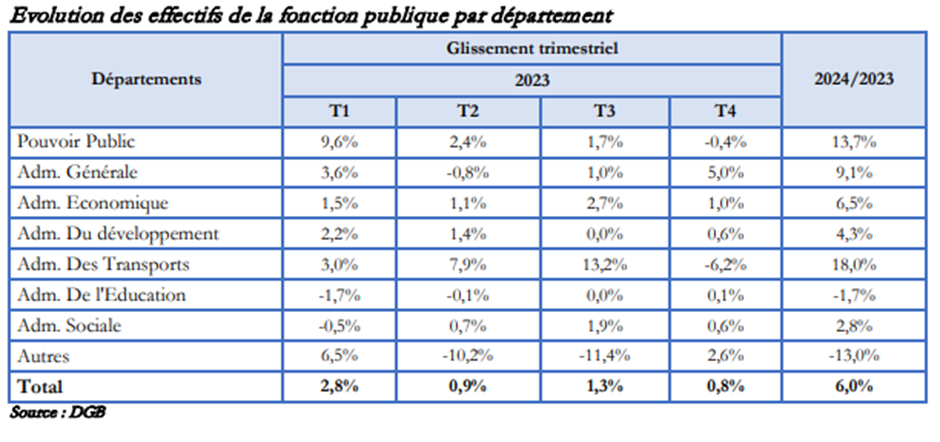

Au quatrième trimestre 2024, les effectifs du secteur public gabonais ont progressé de 1 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse est portée par une augmentation de 0,8 % du nombre d’agents de la fonction publique, dont les effectifs sont passés de 97 210 à 97 986 en trois mois.

La main-d’œuvre non permanente (MONP), en recul depuis plusieurs années, a également rebondi avec une croissance de 2,1 %, stimulée par la relance des recrutements et le report de l’âge de départ à la retraite pour certaines catégories de personnel. Sur un an, le personnel administratif (hors collectivités locales) enregistre une progression notable de 5,3 %, reflet d’une politique active d’embauche dans la fonction publique.

Selon les données du ministère de l’Économie, la hausse des effectifs est particulièrement marquée dans l’administration générale (+5 %), l’administration économique (+1 %) et l’administration sociale (+0,6 %). À l’inverse, le secteur des transports recule de 6,2 %, tandis que l’éducation reste quasi stable (+0,1 %).

Sur l’ensemble de l’année 2024, l’emploi public progresse de 6 % dans la fonction publique et de 0,7 % pour la MONP, qui comptait 12 361 agents fin décembre, en hausse par rapport aux trimestres précédents.

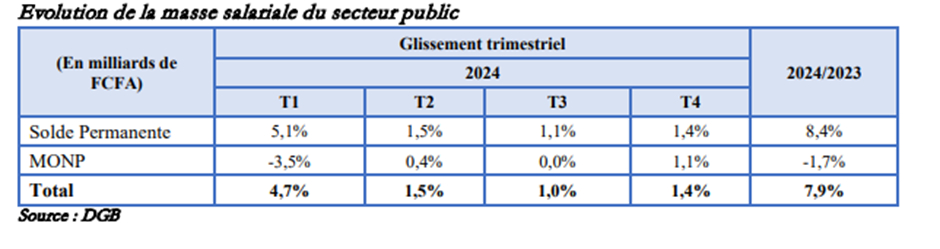

Une masse salariale en hausse, mais sous contrôle

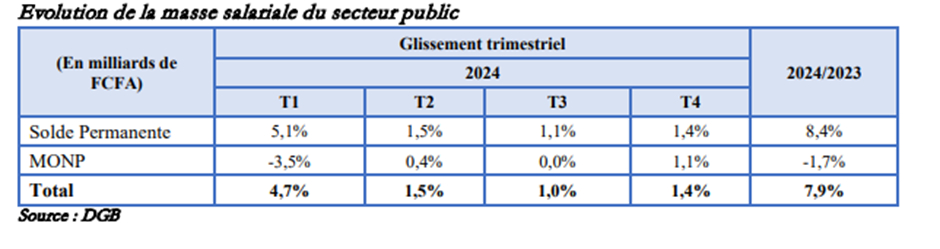

Dans la même dynamique, la masse salariale du secteur public (hors collectivités locales) a augmenté de 1,4 % au quatrième trimestre 2024, atteignant 177,2 milliards de FCFA. Cette évolution est due à la hausse conjointe des salaires de la solde permanente et de ceux versés à la MONP.

Sur l’ensemble de l’année, la masse salariale globale a progressé de 7,9 % par rapport à 2023. Une hausse tirée par l’augmentation de 8,4 % de la solde permanente, conséquence des régularisations administratives (avancements, intégrations, reclassements) et des nouveaux recrutements.

Au quatrième trimestre, les plus fortes progressions de la solde permanente ont été enregistrées dans l’administration des transports (+4,8 %), l’administration générale (+2,7 %) et l’administration économique (+2,7 %). À l’inverse, certains départements, comme l’administration du développement, ont vu leur masse salariale se stabiliser ou légèrement reculer.

Concernant la MONP, la masse salariale a augmenté de 1,1 % sur le trimestre, portée par la hausse des effectifs et le versement d’indemnités de fin de service. Cependant, en glissement annuel, elle affiche un recul de 1,7 %, traduisant un contrôle renforcé des dépenses liées à cette catégorie d’agents.

SG