Le Nouveau Gabon

Le Gabon évalue son potentiel avicole en vue de l’arrêt des importations de poulet de chair

Dans le cadre de sa stratégie de relance de la filière avicole, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement durable a lancé un recensement général des producteurs avicoles et agricoles à l’échelle nationale. Cette opération, qui se déroule du 15 juillet au 31 août 2025, a pour objectif d’identifier précisément les éleveurs de poulets de chair, de poules pondeuses, ainsi que les producteurs de maïs, de soja et d’arachide.

Le recensement vise à actualiser la base de données nationale et à améliorer la cartographie des acteurs des filières avicoles et agricoles. En consolidant ces informations, les autorités gabonaises souhaitent mieux cibler les aides et les programmes d’accompagnement technique destinés aux producteurs. L’objectif est de renforcer le soutien au secteur avicole, tout en optimisant les politiques publiques qui visent à accompagner la transition vers une plus grande autonomie alimentaire.

Les producteurs concernés sont invités à se présenter auprès des services compétents, tels que les directions provinciales et les services départementaux de l’agriculture, en fournissant les documents relatifs à leurs exploitations. Toutefois, ceux qui ne possèdent pas de pièces officielles sont également encouragés à participer afin de bénéficier d’un appui administratif et technique ultérieur.

Préparation à l'interdiction des importations de volaille en 2027

Ce recensement s’inscrit dans le cadre des préparatifs en vue de l’interdiction des importations de volaille prévue pour 2027. Cette mesure stratégique vise à relancer durablement la filière avicole locale, à stimuler les investissements agricoles et à réduire la dépendance du Gabon vis-à-vis des marchés extérieurs. En 2023, les importations de produits alimentaires ont atteint 382 milliards de FCFA, selon les données de la Direction générale de l’économie. Réduire progressivement cette dépendance est ainsi devenu un enjeu majeur pour l’économie nationale, visant à renforcer la résilience du pays face aux fluctuations économiques mondiales.

Au-delà de l’aspect économique, cette politique vise également à structurer un véritable écosystème autour de la filière avicole. Cela inclut non seulement une montée en qualité des produits consommés localement, mais aussi le développement d’activités connexes telles que la production de provendes, le transport, les services vétérinaires et la transformation agroalimentaire. En créant un environnement favorable à ces secteurs, le Gabon espère non seulement renforcer son indépendance alimentaire, mais aussi diversifier son économie et créer de nouvelles opportunités d’emploi.

SG

Eramet s’engage à transformer 2 millions de tonnes de manganèse au Gabon d’ici 2029

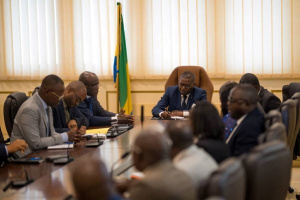

Le 17 juillet dernier, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguéma, a rencontré Paulo Castellari, directeur général du groupe minier français Eramet, maison mère de Comilog (Compagnie minière de l’Ogooué), à Oyem. Cette rencontre a marqué un tournant dans la stratégie nationale de transformation locale du manganèse, puisque le groupe Eramet a pris l’engagement de transformer deux millions de tonnes de manganèse directement sur le territoire gabonais d’ici 2029.

Un projet stratégique pour l’économie gabonaise

Cet engagement représente une avancée majeure pour le Gabon, un des plus grands producteurs mondiaux de manganèse. Le projet industriel mis en place par Eramet devrait permettre la création de plus de 16 000 emplois directs et indirects, avec un impact socio-économique significatif pour le pays. En transformant localement cette ressource stratégique, le Gabon pourra non seulement maîtriser davantage ses chaînes de valeur, mais aussi renforcer ses capacités industrielles.

Eramet a également pris d’autres engagements importants, notamment le rapatriement des flux financiers liés à l’exploitation des ressources naturelles du pays, ainsi que la « gabonisation » des postes stratégiques au sein de Comilog et Setrag (Société d’exploitation du Transgabonais), deux acteurs majeurs dans les secteurs minier et ferroviaire. Le groupe a également annoncé la construction d’une centrale électrique pour soutenir le développement industriel local et l’implantation d’un siège social au Gabon, renforçant ainsi sa présence et son engagement dans le pays.

Les promesses du président Oligui Nguéma

Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguéma, a salué ces engagements comme le « fruit d’un dialogue exigeant mais constructif, dans le respect des intérêts mutuels ». Il a réaffirmé sa volonté de redonner au Gabon la maîtrise de ses ressources naturelles, faisant de la richesse du pays une « richesse nationale, partagée et transformée ici, chez nous ». Cette approche s'inscrit dans la décision gouvernementale d’interdire, à partir de 2029, l’exportation du manganèse brut.

Une décision ambitieuse face à la compétitivité mondiale

Bien qu’aucun calendrier précis n’ait été communiqué pour la mise en œuvre de ces engagements, l’objectif est clair : transformer localement le manganèse, maîtriser les chaînes de valeur et augmenter les recettes fiscales tout en créant des emplois qualifiés. Le Gabon, actuellement le deuxième producteur mondial de manganèse après l’Afrique du Sud, souhaite ainsi renforcer sa position sur le marché tout en stimulant son développement industriel et sa croissance économique.

Le principal gisement de manganèse du pays se trouve à Moanda, dans la province du Haut-Ogooué, où Eramet extrait chaque année plus de 7 millions de tonnes de minerai. La décision de transformer cette ressource localement devrait permettre au Gabon de maximiser les retombées économiques de son exploitation minière.

L’engagement d’Eramet marque une étape dans la stratégie du Gabon de valoriser ses ressources naturelles et d’en maximiser les bénéfices économiques. Ce projet, tout en visant à transformer le manganèse localement, pourrait jouer un rôle clé dans le développement industriel du pays et dans la création de nouveaux emplois pour les Gabonais. L’avenir des secteurs minier et industriel du Gabon semble ainsi prometteur, avec des projets ambitieux à l’horizon.

Sandrine Gaingne

Le Gabon réintégré au Commonwealth, deux ans après sa suspension

Le Gabon fait officiellement son retour dans le Commonwealth, près de deux ans après en avoir été suspendu à la suite du coup d’État militaire d’août 2023. L’annonce a été faite ce 15 juillet 2025 par le président Brice Clotaire Oligui Nguéma, saluant une décision qui consacre, selon lui, le « retour à l’ordre constitutionnel ».

Réuni en session extraordinaire par visioconférence, le Groupe d’action ministériel du Commonwealth (CMAG) a validé la réintégration du Gabon, actant ainsi ce qu’il qualifie de « restauration de la démocratie » après l’élection présidentielle d’avril 2025.

« Le Gabon reprend toute sa place, avec dignité et responsabilité, dans le concert des nations. Cette victoire est celle de notre engagement commun pour la restauration de l’État, de la justice et de l’honneur de notre Nation », a déclaré le chef de l’État, y voyant une reconnaissance internationale des efforts de transition et de normalisation engagés depuis son arrivée au pouvoir.

Membre de la francophonie, le Gabon avait rejoint le Commonwealth le 25 juin 2022 dans une logique de diversification diplomatique et économique. En rejoignant cette organisation de 56 États ayant en partage l’usage de l’anglais, le pays cherchait à élargir ses alliances internationales, à s’insérer dans les dynamiques économiques anglophones et à renforcer son attractivité.

Ce rapprochement s’accompagnait d’une volonté de faire de l’anglais la seconde langue officielle, dans une stratégie inspirée du modèle rwandais. Bien que suspendue en 2023 après la chute d’Ali Bongo, cette dynamique d’ouverture semble relancée avec cette réintégration.

SG

Pêche artisanale : le Gabon mobilise 25 milliards FCFA pour briser l’emprise étrangère

Le Gabon passe à l’offensive pour reprendre le contrôle d’un secteur halieutique dominé à 95 % par des étrangers. Lors d’une rencontre avec les professionnels de la filière, la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG) a annoncé l’ouverture d’une ligne de crédit de 25 milliards FCFA destinée à soutenir les pêcheurs nationaux.

Objectif : stimuler la production locale, professionnaliser les acteurs gabonais et rééquilibrer un secteur où les Nigérians, Béninois et Ghanéens tiennent aujourd’hui le haut du pavé. « Le crédit n’est que la première étape. Ce que nous visons, c’est une transformation structurelle des micro-activités vers des entreprises viables, pérennes et connectées au système bancaire », a affirmé Daisy-Helen Eyang Ntoutoume, directrice générale de la BCEG.

Cette manne publique sera distribuée sous forme de prêts à taux préférentiel (6 %), bien inférieurs à ceux habituellement proposés par les banques commerciales. Elle vise à faciliter l’acquisition d’équipements, la formation et la formalisation des pêcheurs artisanaux.

Mais l’accès à ces financements est encadré. Les bénéficiaires devront notamment domicilier leurs revenus à la BCEG, condition posée pour garantir un suivi régulier de leur activité et évaluer leur solvabilité.

En complément du crédit, la BCEG déploiera des programmes d’accompagnement tels que « Gab Pêche » ou « Atelier PME », incluant distribution de kits de démarrage, formations en gestion, encadrement financier personnalisé et insertion dans le circuit économique formel.

Cette offensive économique fait de la pêche une filière pilote dans la stratégie de diversification engagée par le gouvernement. Une stratégie appelée à s’étendre à d’autres secteurs jugés porteurs comme l’agriculture, l’agro-industrie, l’artisanat ou les énergies renouvelables.

Dans un pays où l’économie reste largement tributaire du pétrole et des importations, l’État espère, par ce biais, enclencher une dynamique de relance durable, portée par les acteurs locaux.

SG

La BDEAC engage 20 milliards FCFA supplémentaires pour les infrastructures gabonaises

La Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) renforce sa participation au développement des infrastructures au Gabon. À l’issue d’une rencontre entre le ministre gabonais des Travaux publics et une délégation de la BDEAC conduite par son vice-président, Jean Paterne Megne Ekoga, un nouveau financement de 20 milliards FCFA a été annoncé. Il s'ajoute aux 40 milliards FCFA déjà injectés, portant l’appui total de la banque à 60 milliards FCFA.

Ce nouvel appui financier est destiné aux travaux d’aménagement des logements sociaux de Bikélé-Nzong, destinés à reloger les populations impactées par la construction des bassins versants et du Boulevard de la Transition, deux projets emblématiques du Plan national de développement pour la transition (PNDT). La clé de répartition de ces fonds, déjà disponibles mais pas encore décaissés, revient au ministère des Travaux publics, selon une source officielle.

D’autres projets en perspective

Outre ces financements, la BDEAC a manifesté son intérêt à étendre son soutien à d’autres infrastructures routières. Parmi les projets envisagés figure la construction de la route Kougouleu–Médouneu (40 km), dont les études techniques sont déjà achevées. La Banque propose également d’accompagner le Gabon dans le financement d’études de faisabilité pour des routes à vocation régionale, en lien avec l’ambition d’accroître l’intégration sous-régionale.

Le projet stratégique de la Transgabonaise, axe routier long de 780 kilomètres entre Libreville et Franceville, a aussi été abordé lors de cette audience. En pleine phase de réhabilitation, ce corridor constitue un levier majeur pour le désenclavement économique du pays.

Conformément à ses engagements dans le Plan national de développement pour la transition, le Gabon prévoit d’investir 1 333 milliards FCFA entre 2024 et 2026 dans les infrastructures routières. Le soutien accru de la BDEAC intervient donc en appui à une stratégie nationale ambitieuse, centrée sur la mobilité, l’aménagement urbain et la résilience climatique.

SG

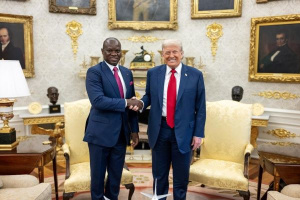

Le Gabon sollicite jusqu’à 3 milliards $ auprès des États-Unis pour financer sa stratégie industrielle

Le Gabon veut accélérer son industrialisation avec le soutien des États-Unis. Le 9 juillet 2025, au cours d’un dîner de travail organisé à la Maison-Blanche, le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema a fait savoir que son gouvernement avait engagé des discussions avec la US International Development Finance Corporation (US-DFC) et la banque américaine d’import-export (Eximbank), en vue d’un financement préférentiel de 2 à 3 milliards de dollars, soit entre 1 117 et 1 675 milliards de FCFA.

Selon la Présidence gabonaise, les ressources sollicitées visent à soutenir une série de projets d’envergure dans les infrastructures et l’industrialisation, pierre angulaire de la stratégie économique du pays pour les sept prochaines années.

Des projets stratégiques pour diversifier l’économie

Parmi les projets ciblés, figure en bonne place l’exploitation du gisement de potasse de Mayumba, en partenariat avec Millennial Potash, dont la production est prévue pour 2027. D'autres chantiers sont en négociation avec ExxonMobil pour de nouveaux blocs pétroliers offshore, ainsi qu’avec Rapiscan pour la construction d’un port en eau profonde à Mayumba.

Le Gabon envisage aussi l’acquisition de trois avions gros porteurs auprès de Boeing, pour renforcer sa flotte aérienne, avec des livraisons attendues d’ici 2029. Côté transports, un projet ferroviaire de 901 km reliant Belinga, Boué et Mayumba est à l’étude, afin d’acheminer le minerai de fer depuis l’intérieur du pays jusqu’à la côte. Ce réseau complètera un ensemble d’infrastructures majeures, incluant le barrage hydroélectrique de Boué et de nouveaux axes routiers.

Plaidoyer sur la crédibilité

Pour convaincre ses interlocuteurs américains, le chef de l’État gabonais a mis en avant les efforts de réforme économique en cours. « Le Gabon a aujourd’hui une économie crédible, capable d’honorer ses engagements », a-t-il affirmé.

« Nous avons engagé une réforme en profondeur de notre gouvernance économique pour créer un environnement plus attractif, plus sécurisé, plus compétitif », a-t-il ajouté.

Ce plaidoyer vise à rassurer les investisseurs et bailleurs internationaux alors que le Gabon veut financer une stratégie de transformation économique dont le coût global est estimé entre 7 000 et 8 000 milliards de FCFA sur sept ans, selon les autorités.

Le Gabon tente de repositionner sa diplomatie économique vers des partenaires stratégiques hors de l’Afrique centrale et des circuits traditionnels de financement. Le recours à des institutions américaines illustre un virage vers des alliances diversifiées, au moment où le pays cherche à réduire sa dépendance aux hydrocarbures, tout en valorisant ses ressources minières et en modernisant ses infrastructures.

SG

Potasse de Mayumba : un accord de 280 milliards FCFA entre le Gabon et Millenial Potash

Le Gabon vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de valorisation de son sous-sol. Le 8 juillet 2025, en marge du sommet multilatéral sur les minéraux critiques organisé à Washington par le président américain Donald Trump, l’État gabonais a signé un accord majeur avec la société américaine Millenial Potash. Montant du partenariat : 500 millions de dollars, soit près de 280 milliards de FCFA. L’annonce a été rendue publique le lendemain par la présidence gabonaise.

L’accord porte sur l’exploitation du gisement de potasse de Mayumba, situé dans la province du Nyanga, au sud du Gabon. Selon les termes du contrat, une première tranche de 5 millions de dollars servira à financer les études de faisabilité techniques et environnementales. Le reste du financement soutiendra le développement du projet, avec à la clé la construction d’infrastructures industrielles et logistiques.

L’objectif annoncé est de taille : atteindre une production annuelle de 800 000 tonnes d’engrais potassique, ce qui placerait ce projet parmi les plus ambitieux du secteur au Gabon. À cela s’ajoute la création d’environ 1 000 emplois directs, dans un pays où le chômage demeure une préoccupation majeure, notamment chez les jeunes.

Le Gabon mise sur sa diversification minière

Pour Libreville, ce projet incarne la volonté des autorités de diversifier l’économie et de renforcer le rôle du secteur minier dans le développement national. Malgré un sous-sol très riche (manganèse, fer, or, uranium, phosphate, terres rares...), la contribution réelle du secteur minier à l’économie est restée historiquement faible : moins de 4 % du PIB en 2009, avec une dépendance écrasante au manganèse.

Depuis quelques années, plusieurs gouvernements successifs affirment leur volonté de rompre avec cette mono-exploitation, en attirant des partenaires stratégiques dans l’exploration et l’exploitation d'autres ressources.

Si l’annonce de cet accord représente un signal fort aux investisseurs, plusieurs défis restent à relever : sécurisation des sites, transparence contractuelle, retombées concrètes pour les populations locales, respect des normes environnementales...

Le Gabon devra veiller à ce que ce projet ne soit pas un mirage de plus dans un paysage minier encore trop embryonnaire, mais un levier réel de transformation industrielle, avec des résultats visibles à moyen terme.

SG

Le Gabon honore la première échéance de son emprunt émis en 2024 en versant 3,2 milliards FCFA aux investisseurs

Le 1er juillet 2025, le Gabon a procédé au paiement de la première échéance de son emprunt obligataire « EOG MULTI-TRANCHES 2024-2030 », lancé en mai 2024 pour lever 200 milliards FCFA sur le marché financier régional de la CEMAC.

Dans un communiqué publié le 7 juillet, la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) annonce que 3,2 milliards FCFA ont été versés aux investisseurs au titre des intérêts dus sur cette première échéance. Les intérêts nets servis sont de 660 FCFA par obligation pour la tranche A, 675 FCFA pour la tranche B, et 700 FCFA pour la tranche C. Les opérations de paiement ont été ouvertes dès le 2 juillet 2025 auprès des Sociétés de Bourse.

Un signal positif envoyé aux marchés

Le remboursement dans les délais est perçu comme un gage de sérieux de la part des autorités gabonaises, soucieuses de rétablir la confiance des investisseurs après une période de tensions financières internes. Le pays, qui cherche à renforcer sa position sur le marché régional, affiche ainsi sa volonté de respecter ses engagements dans un environnement économique encore sous pression.

Ce premier versement intervient alors que le Gabon a rencontré ces derniers mois des difficultés de mobilisation de ressources, en raison notamment de la transition politique et de la volatilité des recettes publiques. En honorant cette échéance, le gouvernement évite un signal négatif sur le marché obligataire et conforte sa crédibilité financière au sein de la CEMAC.

Structuré autour de plusieurs tranches, l’emprunt avait pour ambition de financer les projets du Plan national de développement pour la Transition (PNDT) sur la période 2024–2026, tout en permettant le remboursement partiel de la dette intérieure.

L’opération avait été structurée par un consortium formé de Building Emerging Markets Securities (BEM Securities), en qualité d’arrangeur chef de file, et Attijari Securities Central Africa (ASCA), en tant que co-arrangeur.

SG

Le Gabon veut construire un dépôt de GPL de 8 000 m³ et un pipeline à Owendo

Jean-Baptiste Bikalou, président-directeur général de Petro Gabon, a présenté le 7 juillet 2025 au ministre en charge des Travaux publics un projet de construction d’un nouveau centre de stockage de gaz butane et de remplissage des bouteilles, dans la zone portuaire d’Owendo, au Gabon.

Le projet, porté par Petro Gabon, comprendra un dépôt de gaz de pétrole liquéfié (GPL) d’une capacité de 8 000 mètres cubes, ainsi qu’un pipeline de 4 kilomètres qui reliera directement le dépôt au quai du port d’Owendo. Ce pipeline, qui traversera l’axe Carrefour Sobraga–Owendo à une profondeur de 1,50 mètre, nécessite l’implication du ministère des Travaux publics pour garantir une intégration dans les infrastructures existantes. Il comprendra également une pomperie GPL, quatre cigares d’une épaisseur de 20 à 28 mm et d’une capacité de 2 000 m³ chacun sous talus, une réserve incendie, un centre de remplissage de gaz (1 000 bouteilles de 12,5 kg/heure et 100 bouteilles de 6 kg/heure), des bureaux, des locaux techniques, ainsi qu’un parking, entre autres.

« Dans un contexte de transition énergétique, où les ressources propres en matière d’énergie, en particulier le gaz butane, connaissent une demande croissante des consommateurs, ce nouveau dépôt permettra de tripler les capacités de stockage et de doubler la capacité de production nationale, en passant de 200 à 400 tonnes par jour, pour répondre à la demande croissante, prévenant ainsi les pénuries et les ruptures de stock », explique Petro Gabon.

Ce projet devrait, selon les autorités gabonaises, contribuer à réduire les importations de gaz butane au Gabon. Car, malgré son potentiel gazier, le Gabon importe environ 90 % du gaz butane consommé dans les ménages — une tendance que le pays veut inverser.

SG

Le français EDF met son expertise au service du Gabon pour résorber la crise énergétique

Une délégation de l’entreprise française Électricité de France (EDF), représenté par son pôle Cameroun, a été reçu le 2 juillet 2025 par le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye. Cette rencontre a été marquée par la signature d’une convention d’appui technique entre EDF et la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG).

La convention signée entre les deux entités prévoit notamment le renforcement des capacités techniques de la SEEG, l’optimisation de la gestion des réseaux électriques, le transfert de compétences spécialisées, ainsi que la modernisation des infrastructures énergétiques nationales. En s’appuyant sur l’expertise d’EDF, ce partenariat entend impulser une dynamique nouvelle dans la gestion de l’électricité au Gabon, dans un contexte où la SEEG peine à répondre à la demande locale.

« EDF constitue un partenaire stratégique dont l'expertise peut nous aider à relever les défis d'un accès équitable à l'énergie pour tous. Cette convention marque une étape importante dans notre ambition d'un service public performant et durable », a déclaré le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye.

Au-delà des engagements initiaux, les discussions ont permis d’envisager plusieurs perspectives de collaboration futures. EDF et la SEEG prévoient de travailler ensemble sur le développement des énergies renouvelables, l’électrification des zones rurales, la digitalisation des réseaux électriques ainsi que la réduction des pertes techniques. Électricité de France s'est par ailleurs engagée à accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de projets structurants visant à construire un avenir énergétique plus résilient et durable pour l'ensemble du territoire national.

Cette convention intervient alors que le Gabon traverse une crise énergétique majeure. Pour faire face à ces défis, le Gabon, en quête d’autonomie énergétique, a prévu d’investir 1 134,5 milliards de FCFA entre 2024 et 2026, soit environ 378 milliards de FCFA par an, afin de financer des projets de production et de distribution d’électricité.

SG