Le Nouveau Gabon

Le ministre de l’Économie, Jean Marie Ogandanga, démissionne du gouvernement

Le ministre gabonais de l’Économie et de la relance a remis sa démission ce 8 décembre au Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, annonce un communiqué du gouvernement.

Le Premier ministre « a pris acte de cette démission » et « le président de la République Ali Bongo Ondimba l’a ensuite acceptée. Madame Nicole Roboty, épouse Mbou, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie et de la Relance, assure le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau ministre », informe ledit communiqué.

Les raisons de cette démission n’ont pas été évoquées. Cependant, l’on se souvient que Jean Marie Ogandaga a récemment fait les choux gras de la presse locale. Il était accusé d’avoir fait perdre au Gabon près de 8 milliards de FCFA suite à des arrangements avec des compagnies pétrolières. Des accusations qualifiées de « diffamatoires » par le concerné.

Jean Marie Ogandaga gérait le ministère de l’Économie depuis le mois de mai 2018 avec pour missions de relever l’économie gabonaise. La tâche n’aura pas été aisée avec notamment la Covid-19 qui a impacté durement l’économie du pays.

SG

Lire aussi:

Secteur pétrolier : la fuite des documents « confidentiels » fait réagir le ministère de l’Économie

Fonds présidentiel : la CNAMGS dénonce des fraudes sur le ticket modérateur

Plusieurs irrégularités ont entaché la prise en charge (financement du ticket modérateur) des assurés par le fonds présidentiel mis en place au mois d’avril pour soutenir les Gabonais économiquement faibles (GEF). Dans un récent communiqué, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) accuse les assurés et les prestataires de santé d’avoir mis en place des techniques de fraude pour tirer profit de cette mesure.

Parmi les griefs reprochés aux assurés, l’utilisation d’anciennes cartes GEF et le prêt de leur carte à d’autres personnes. Les prestataires de santé quant à eux sont accusés de surfacturation, prescription de complaisance, fausses hospitalisations, etc.

« Face à ce phénomène, un état récapitulatif nominatif des abus et de leurs auteurs par structure médicale a été transmis à la direction générale des établissements et des prestations de santé ». Cette dernière a promis de sensibiliser les praticiens indélicats, informe la CNAMGS.

Cependant, malgré ces irrégularités enregistrées, la CNAMGS assure que le taux de couverture sanitaire par le ticket modérateur a été satisfaisant avec près de 630 000 personnes ayant bénéficié de cette assurance maladie.

Arrivé à échéance le 26 octobre dernier, le ticket modérateur avait été mis en place pour soutenir les Gabonais économiquement faibles pendant la Covid-19. Elle a été financée à hauteur de 2,1 milliards de FCFA par le président de la République Ali Bongo Ondimba pour une durée de 6 mois.

SG

Lire aussi:

Suite à la fermeture de ses frontières, le Gabon a suspendu les évacuations sanitaires

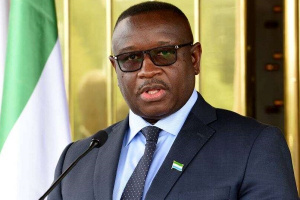

Gabon-Sierra Léone : rencontre au sommet entre Ali Bongo et Julius Maada Bio

En visite de trois jours au Gabon, le président de la République de la Sierra, Léone Julius Maada Bio, a été reçu ce 8 décembre par son homologue Ali Bongo Ondimba à Libreville.

Au cours de leur tête-à-tête, les deux dirigeants africains ont, selon la présidence de la République gabonaise, exploré diverses opportunités devant permettre de redynamiser la coopération entre les deux pays. Libreville et Freetown ambitionnent notamment de renforcer leurs relations économiques dans les secteurs aéroportuaire, commercial, agroalimentaire... L’échange d’expérience concernant les zones économiques et spéciales ainsi que l’amélioration de leur cadre juridique étaient aussi au menu.

« Huile de palme, Zone économique spéciale de Nkok, transformation sur place des matières premières, gestion portuaire, etc., mon homologue souhaite s’inspirer des réussites gabonaises en matière de croissance et de diversification économique pour accélérer le développement de son pays. Un bel exemple de benchmark entre pays africains », a commenté Ali Bongo sur sa page Facebook. La visite du président Julius Maada Bio dans la capitale gabonaise s’achève le 9 décembre.

SG

Lire aussi:

Ce que vient faire le président sierra-léonais Julius Maada Bio au Gabon

L’État du Gabon se donne trois ans pour réhabiliter son patrimoine en état de délabrement

Les autorités gabonaises annoncent un programme de réhabilitation du patrimoine de l’État. Étalée sur 3 ans, cette opération concerne la réhabilitation des bâtiments administratifs, des infrastructures sportives, la maintenance des grands ouvrages tels que les barrages hydroélectriques et le recensement des véhicules administratifs.

« Nous avons vu que c’est un patrimoine qui est en état de délabrement et nous avons bâti un programme de réhabilitation sur 3 ans des bâtiments administratifs et renouvellement du parc automobile », a confié Sosthène Ossoungou Ndibangoye, ministre du Budget et des Comptes publics, à l’issue d’un conseil de cabinet consacré à la valorisation et à l’optimisation du patrimoine de l’État, tenu le 4 décembre 2020.

Il est question d’entretenir et remettre à niveau ce patrimoine qui aujourd’hui est en état de délabrement (murs décrépis, plafonds moisis, ascenseurs en panne, mobilier dégradé, véhicules mal entretenus). Selon les autorités, la première phase de ce programme va commencer avec la rénovation des bâtiments de souveraineté notamment ceux des ministères des Affaires étrangères et de l’Éducation nationale.

D’après le Premier ministre, la réhabilitation de ce patrimoine, plutôt que la construction de nouvelles infrastructures ou encore la location des bâtiments appartenant au secteur privé, va permettre à l’État d’économiser quelques dizaines de milliards de FCFA. À noter que plusieurs ministères et administrations publiques sont logés dans des bâtiments appartenant à des particuliers.

Brice Gotoa

Impôts : Gabin Otha-Ndoumba aux trousses des contribuables gabonais

La direction générale des impôts (DGI) appelle l’ensemble des opérateurs économiques gabonais à s’acquitter du paiement de leurs taxes au plus tard le 11 décembre prochain. Il s’agit notamment de l’impôt sur les sociétés. Le directeur général des impôts, Gabin Otha-Ndoumba, prévient qu’une fois cette date butoir passée, l’administration fiscale pourra opérer des recouvrements forcés conformément aux procédures prévues par le Code général des impôts.

D’après le code des impôts, au cas où le contribuable n’honore pas ses engagements vis-à-vis de l’administration fiscale, il encourt une mise en demeure « valant commandement de payer. Cette mise en demeure ouvre, au bénéfice du redevable, un délai de grâce de 8 jours pour se libérer de sa dette fiscale », explique-t-on à la DGI. Passé ce délai, il peut être procédé à la saisie des biens appartenant au débiteur. Les sanctions peuvent aller jusqu’à la vente des biens saisis, le blocage des comptes bancaires du contribuable indélicat, l’interdiction d’activité et la fermeture de la structure.

Ce rappel du DGI est fait dans un contexte où les entreprises peinent encore à se relancer à cause de la crise sanitaire de la Covid-19 et de la crise pétrolière déclenchée en 2014. D’où la difficulté pour certaines d’entre elles à tenir leurs engagements vis-à-vis de l’administration fiscale, soutient un opérateur économique.

Malgré le contexte, Gabin Otha-Ndoumba, récemment nommé à la tête de la DGI, tient atteindre ses objectifs de mobilisation des recettes fiscales. Selon le dernier rapport de l’exécution budgétaire, le montant des recettes fiscales encaissées à la fin du troisième trimestre 2020 s’élève à 847,2 milliards de FCFA, soit 73% de réalisation par rapport aux prévisions de la loi de finances de l’année en cours (1 158,6 milliards de FCFA). Ces recettes enregistrent une baisse de 51,5 milliards de FCFA, comparativement à la même période en 2019, principalement due aux contreperformances enregistrées dans le rendement de l’impôt sur les sociétés minières et les autres sociétés. La DGI doit donc encore mobiliser 311,4 milliards de FCFA.

Au début de la pandémie de la Covid-19 au Gabon, le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour accompagner les entreprises. On peut notamment citer le report du paiement de certaines taxes telles que la TVA pour les entreprises, la réduction de 50% la patente des petits commerçants et des petites entreprises de services à la personne, ainsi que la remise d’impôts aux entreprises qui devaient préserver les emplois.

SG

Université Omar Bongo : les boursiers de 2019 percevront leur dû de manière échelonnée dès la rentrée 2020-2021

L’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) a rassuré les étudiants de l’Université Omar Bongo (UOB) du paiement des boursiers de 2019 au cours de l’année académique 2020-2021, prévue pour débuter dans quelques mois. Une réunion tripartie s’est tenue, le 2 décembre 2020, entre l’ANBG, le rectorat de l’Université Omar Bongo (UOB) et la mutuelle des étudiants de ladite université, après le mouvement d’humeur des étudiants organisés la semaine dernière au sein du campus universitaire.

À l’issue de cette réunion, on a appris que l’ANBG versera l’allocation d’études de manière échelonnée soit 83 000 FCFA par mois, et ce, durant toute l’année académique 2020-2021.

« Il est proposé que les 12 mois de bourses seront bien payés, mais de manière échelonnée. Or le point qui fâche les étudiants est qu’ils veulent les 12 mois de bourses en seul paiement. Ce qui n’est pas possible. Il faut rester lucide et tenir compte du contexte actuel », a déclaré Sandra Flore Mambari, directrice générale de l’ANBG au micro de Gabon 1ère.

Le président de la mutuelle de l’UOB, Ange Gaël Makaya Makaya, s’est dit favorable à cette issue et a exhorté ses condisciples à se montrer plus conciliants pour leur intérêt.

Brice Gotoa

Ce que vient faire le président sierra-léonais Julius Maada Bio au Gabon

Le président de la République de la Sierra-Léone est attendu ce 7 décembre au Gabon pour une visite de travail de trois jours, renseigne un communiqué de la présidence de la République.

Cette visite, qui est la toute première de Julius Maada Bio en terre gabonaise depuis son accession à la magistrature suprême en 2018, est une initiative du chef de l’État gabonais Ali Bongo. Elle sera « l’occasion pour les deux hommes d’échanger sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et Freetown dans les domaines aéroportuaire et commercial », indique le communiqué sans plus de détails.

Parmi les points prévus, selon certaines sources, figure la coopération maritime et commerciale entre les deux pays, qui jusqu’ici, ne collaborent pas beaucoup sur le plan économique.

La Sierra Leone est un pays de l’Afrique de l’Ouest situé comme le Gabon sur la côte atlantique. Et le Gabon souhaite développer une relation économique gagnant-gagnant avec ce pays.

SG

Lire aussi:

Le Gabon classé 3e pays africain dans l’Indice de performance environnementale 2020

Le parlement valide enfin la création du Fonds autonome national d’entretien routier

Le projet de loi portant création du Fonds autonome national d’entretien routier (Faner) a finalement été adopté par le parlement gabonais à l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le 4 décembre, a appris Le Nouveau Gabon. Cette réunion avait pour mission de permettre aux députés et aux sénateurs de s’accorder sur les quelques points de divergences qui subsistaient au sujet de ce projet.

L’on se souvient en effet qu’au mois d’octobre dernier le projet de création du Faner avait été adopté en termes non identiques par les députés et les sénateurs. Raison pour laquelle la commission mixte avait été convoquée par le gouvernement.

Établissement public doté d’une autonomie administrative et financière, le Faner vise selon les autorités gabonaises, la mise en place d’un mécanisme de financement « fiable et pérenne », garantissant une disponibilité immédiate des ressources et un paiement « rapide et régulier » des entreprises engagées dans l’entretien routier. À cet effet, il devra administrer les ressources et exécuter les dépenses relatives à l’entretien du patrimoine routier national qui compte près de 10 000 km de routes principales dont seulement 1 630 km sont bitumés.

Au cours de la séance plénière du 4 décembre dernier qui a vu la participation des membres du gouvernement concernés par les travaux, le parlement gabonais a également adopté plusieurs autres projets de loi. À savoir, les projets de loi portant orientation de la politique nationale du sport et de l’éducation physique au Gabon ; réglementation du secteur tourisme ; et celui qui complète certaines dispositions de l’ordonnance du 11 février 2016 relative aux activités industrielles au Gabon.

D’autres textes ont également été adoptés. On peut citer le rapport relatif aux médicaments et produits vétérinaires, le texte qui fixe le cadre d’exercice de la profession de vétérinaire et enfin, le projet de loi autorisant la ratification du protocole a la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

SG

Des structures hôtelières fermées au Gabon pour non-respect des normes

Lors du lancement, le 4 décembre 2020, de la mission d’évaluation et de sensibilisation des établissements touristiques de deuxième catégorie, le ministre gabonais du Tourisme, Pascal Houangni Ambouroué, a procédé à la fermeture de plusieurs structures hôtelières de seconde catégorie (motel et auberge) ne répondant pas aux normes.

« Nous avons constaté de manière accablante la vétusté des hôtels et le non-respect des protocoles sanitaires, mais surtout (le non-respect) des normes standards qu’un établissement de seconde catégorie devrait avoir. Nous avons fermé la quasi-totalité des hôtels que nous avons visités et nous demandons aux uns et aux autres de se mettre aux normes », a confié Pascal Houangni Ambouroué à la suite de sa descente inopinée dans certains quartiers de Libreville.

Cette mission, qui va s’étendre sur l’ensemble du territoire national, en prélude aux activités de la brigade mixte composée des agents des ministères de la Santé, du Commerce et du Tourisme, vise à évaluer le respect du protocole sanitaire, sensibiliser les responsables des hôtels et finaliser la cartographie des établissements touristiques. « Cette mission est extrêmement importante, voire indispensable pour la sécurisation de ces structures, mais aussi des clients. Il est important dans le cadre du tourisme d’avoir des établissements de seconde catégorie qui respectent les standards internationaux », a ajouté le membre du gouvernement gabonais.

Selon lui, avec la pandémie de la Covid-19, tout doit être mis en œuvre afin de favoriser un tourisme local et communautaire plus attractif. Les hors-la-loi s’exposent à des sanctions.

Brice Gotoa

Alain Bâ Oumar : « l’Aganor doit se mettre au travail pour débloquer la compétence locale »

Alors que le Gabon se prépare activement à l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange africaine prévue pour janvier 2021, la Confédération patronale gabonaise (CPG), principale organisation patronale du Gabon, estime que le pays n’est pas assez prêt pour le contrôle des produits qui vont entrer sur son territoire. Dans cet entretien, son président par ailleurs PDG de IG Telecom SA invite l’Agence gabonaise de normalisation (Aganor) à se mettre aux normes.

Comme partout ailleurs, les entreprises ont été impactées par la Covid-19 au Gabon. À combien évaluez-vous les pertes subies ?

Les pertes sont surtout évaluées en termes de pertes de compétitivité, d’efficacité et de productivité. Puisque nous avons dû réduire la voilure, mettre plusieurs employés en télétravail, et avons perdu beaucoup de notre capacité de production pendant de longs mois. Donc, c’est l’activité dans son ensemble qui a été ralentie. Et c’est la trésorerie de nos entreprises qui a été touchée. Car, si vous travaillez moins, vous gagnez beaucoup moins. Et les charges elles ne bougent pas beaucoup. Donc on sort petit à petit d’une période assez difficile qui peut être quantifiée en termes de baisse de régime.

La zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) va entrer en vigueur dès janvier 2021. Les entreprises sont-elles prêtes ?

La Zlecaf entrera en vigueur en janvier pour certains secteurs d’activité. Pour notre pays, ça veut dire qu’il va falloir se préparer à être compétitifs, pas seulement recevoir les marchandises qui viendront des autres pays, mais pouvoir exporter également. Et dans le bureau exécutif de la CPG qui s’est mis en place ce 4 décembre, vous noterez que la vice-présidence est assurée par le syndicat des industriels parce que nous pensons que le futur du Gabon c’est l’industrialisation, et non les importations. Et c’est en s’industrialisant qu’on pourra produire ce qu’on proposera à cette zone de libre-échange.

À partir de janvier 2021, le Gabon va étendre les contrôles de conformité aux normes à tous les produits qui entrent et sortent du territoire. Cela ne semble pas plaire à la CPG. Qu’est-ce qui pose problème ?

La norme n’est pas le réel problème que nous avons avec l’Agence gabonaise de normalisation (Aganor). Ce qui nous pose problème c’est que l’Aganor n’a pas de laboratoires localement. Son action repose sur des mandataires internationaux, qui font des contrôles et des analyses à l’étranger. Et lorsqu’on parle de la zone de libre-échange, comment allez-vous contrôler de la marchandise qui vient par exemple du Cameroun ou du Sénégal si vous n’avez pas de laboratoires au Gabon, si vous ne faites aucun effort pour vous doter de ces laboratoires ? Donc, il faut que l’Aganor cesse de vivre sur une sorte de rente basée sur des commissions qui viennent de ces mandataires et qu’elle se mette au travail pour débloquer la compétence locale. Ce qui leur permettra de faire de vraies analyses au lieu de se reposer sur des mandataires légaux qui encaissent de l’argent et créent de l’emploi à l’étranger. Nous voulons que les employés de l’Aganor puissent être valorisés à travers la mise en place de laboratoires locaux.

Ces compétences recherchées à l’étranger, l’Aganor peut les trouver chez son propre personnel. L’Aganor dispose d’un certain nombre d’employés, à notre avis, sous-utilisés, sousvalorisés et qui gagneraient à être dotés de compétences qu’ils n’ont pas aujourd’hui pour pouvoir effectuer ces contrôles en interne. Donc, le problème avec l’Aganor est plus à ce niveau et non dans la norme.

Il y a un deuxième volet, c’est que les normes sont reprises des normes étrangères. S’agissant des masques par exemple, les normes qui ont été arrêtées viennent de l’Afnor (Association française de normalisation). Donc, quelle est la réelle valeur ajoutée à prendre une norme étrangère, la « gaboniser » et dire qu’on va désormais faire la police pour contrôler le respect de ces normes ? Pourquoi ne pas tout simplement reconnaitre cette norme qui vient de l’Union européenne, ou d’ailleurs et ajouter à ces normes importées, des normes spécifiquement gabonaises pour les produits locaux qui sont spécifiques à notre pays. Donc, on gaspille du temps et de l’argent à copier des normes qui viennent d’ailleurs pour les faire respecter ici. Par exemple, quel est l’intérêt de contrôler un iPhone au Gabon ? Pourra-t-on mieux le contrôler que les institutions normatives européennes ou américaines ? Non, je ne pense pas.

Entretien réalisé par Sandrine Gaingne

Lire aussi:

Pour Ali Bongo, la Zlecaf est déterminante pour les générations futures

Conformité aux normes : le patronat gabonais demande un assouplissement

Alain BA Oumar réélu pour un mandat de 3 ans à la tête de la Confédération patronale gabonaise