Le Nouveau Gabon

Un peu plus de 2 millions $ de bénéfice net pour la Société Commerciale Gabonaise de Réassurance en 2017

La Société Commerciale Gabonnaise de Réassurance est sortie de l'année 2017, avec un bénéfice net de 1,2 milliard de FCFA (un peu plus de 2 millions $). Une performance qui s'inscrit en hausse de 112%, comparée à celle de l'année 2016 précédente.

Les raisons de ce niveau réalisation sont difficiles à établir car l'entreprise n'a pas donné de détails sur ses résultats financiers. Son chiffre d’affaires a en effet affiché une progression modérée à 8,6%, passant de 11,3 milliards FCFA (18,17 millions USD) en 2016 à 12,27 milliards FCFA (20,53 millions USD) en 2017.

Aussi on a noté une hausse du règlement des sinistres dont la charge globale est passée de 2,5 milliards de FCFA à 4 milliards de FCFA. Une hypothèse forte serait que la hausse du résultat relèverait de revenus exceptionnels sur des placements financiers.

Rappelons que, plombé par une ambiance économique morose, le secteur des assurances au Gabon a connu globalement une contre-performance. On note cependant que des sociétés d'assurance à capitaux publics, ou comportant des actionnaires proches des dirigeants, s'en sortent plutôt bien.

La SCG Re dispose désormais d’une nouvelle carte pour améliorer ses revenus. Elle a récemment obtenu l’agrément lui permettant d’opérer dans tous les marchés de la zone CIMA, qui compte 14 pays. Soutenue par une amélioration de ses fonds propres, l’entreprise peut valablement prétendre à grignoter une part de primes supplémentaires (estimés à 60 milliards de FCFA), du fait de la réforme de la réassurance dans cette région.

Idriss Linge

La BDEAC remporte le prix international du financement durable

En marge de la 8ème Conférence mondiale sur le financement durable tenue dans la ville de Karlsruhe en Allemagne, l’Organisation européenne du développement durable (EOSD), a décerné à la Banque de développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC), le prix du financement exceptionnel des projets durables 2018, le 14 juillet dernier.

D’après un communiqué publié par la BDEAC sur son site, ce prix est «une reconnaissance des efforts déployés par la Banque dans la prise en compte des considérations environnementales, sociales et sociétales dans ses opérations de financements».

Dans ce concours, la BDEAC a postulé avec le projet basé sur la «promotion du genre et l’accélération de l’autonomisation économique des femmes le long de l’axe routier Batchenga-Ntui-Yoko au Cameroun», dans le cadre des activités connexes liées à l’aménagement et au bitumage de cette infrastructure dont elle assure le financement.

Le jury s’est appuyé sur le soutien apporté par l’institution aux activités entrepreneuriales des femmes de cette zone quasi enclavée notamment la construction d’infrastructures socioéconomiques à l’instar des centres multifonctionnels, des marchés ruraux ou encore des entrepôts d’une part ; et l’encadrement des femmes au renforcement de leurs capacités ainsi qu’aux appuis financiers pour le lancement des activités génératrices de revenus, d’autre part.

«Il s’agit donc des actions qui contribuent à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) et qui viennent en soutien à la politique gouvernementale en matière de réduction de la pauvreté et de la protection des populations vulnérables.», précise la BDEAC.

PcA

La BDEAC et le Gabon envisagent des perspectives d’investissements dans la filière porcine

Fortunato Ofa Mbo Nchama, président de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), a reçu le ministre gabonais de l’Agriculture, de l’Elevage en charge du programme Graine, Biendi Maganga Moussavou, en fin de semaine dernière à Brazzaville en vue d’échanger sur le développement des filières agropastorales dans le pays.

Durant l’entretien, les deux hommes ont discuté des perspectives de développement de la filière porcine au Gabon. «Nous sommes actuellement en train de mettre en place des programmes qui devraient porter leurs fruits assez rapidement pour développer une filière porcine qui soit dynamique et agglomère l’ensemble des petits producteurs du pays. Ils travailleront avec un opérateur économique qui assure à la fois l’abattage, la conservation, la transformation et la commercialisation.», explique le ministre de l’Agriculture.

Il a ensuite présenté le document stratégique du ministère en matière de développement des filières porteuses de croissance qui émanciperont le pays de la dépendance aux importations agroalimentaires.

Ce dernier, assure-t-il, a «recueilli un écho favorable dans la mesure où il cadre avec le plan quinquennal d'orientation des activités de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale jusqu'en 2023 ». Cependant, pour attirer davantage d’investisseurs dans cette filière, indique le ministre, un effort d’adaptation de la législation devra être «pour qu’il soit plus incitatif et plus attractif».

PcA

Le Crédit solidaire du Gabon injecte 1,7 milliard Fcfa dans la construction des logements sociaux

Pour relancer et achever le projet de construction de 3 800 logements sociaux à Libreville à l’arrêt depuis 2014, le gouvernement à travers la Société nationale immobilière (SNI), a redimensionné le projet, structuré les financements et organisé la mobilisation des fonds auprès des partenaires financiers.

C’est dans cet esprit qu’une convention de financement a été conclue entre la SNI et le Crédit solidaire du Gabon (CSG), le 20 juillet 2018 dans le but de relancer le projet des 3 800 logements.

D’après Hermann Kamonomono, directeur général de SNI, la convention avec le CSG qui porte sur un montant de 1,7 milliard Fcfa, permettra de relancer le premier lot Akebé-Likouala qui consiste en l’achèvement de quatre immeubles de 56 appartements et d’un duplex dans la zone. «Le lot Akebé-Likouala fait partie du programme de 3 800 logements à l’arrêt depuis quatre ans. Nous avons entrepris avec le CSG des discussions afin d’aboutir à un accompagnement pour le financement de la reprise des travaux.», explique le DG de la SNI à la presse.

Au-delà de ce chantier, la SNI entend également relancer les autres chantiers de ce projet ainsi que d’autres projets à l’arrêt dans la ville avec d’autres entreprises et institutions financières. «Nous avons un autre lot situé dans la zone d’Angondjé, pour lequel nous sommes en pourparlers avec des institutions financières et des constructeurs qui pourront éventuellement reprendre le chantier qui est à l’arrêt. Nous avons le projet Mangouba qui lui aussi est à l’arrêt et pour lequel nous sommes en structuration de financement pour pouvoir le relancer.», précise le DG.

PcA

Christian Magnagna fait le point sur les chantiers des axes PK5-PK12 et PK12-Nkok avec ses équipes

A la faveur d’une séance de travail ce 18 juillet 2018, à son cabinet, le ministre de l’Equipement, des Infrastructures et des Mines, Christian Magnagna a réuni les personnes ressources de son cabinet, du secrétariat général, des Directions générales et techniques et de l’Agence nationale des grands travaux d’infrastructures (ANGTI), pour faire le point sur les chantiers des tronçons PK5-PK12 et PK12-Nkok.

Deux points ont figuré à l’ordre du jour de cette rencontre. Il s’agit notamment de : l’opération de démolition des encombrements au domaine public sur la route PK5-PK12 et la sécurisation de la route du PK12-Nkok.

Pour le premier dossier, l’on est revenu sur la présence des personnes et des biens sur ce tronçon PK5-PK12 du domaine public, qui contribue au ralentissement considérable de l’avancement des travaux de construction de cette voie. Ce qui, malheureusement crée par la même occasion, une grande insécurité du fait de l’abandon du chantier par l’opérateur.

Cette remarque avait déjà été faite le mois dernier, lors d’une visite de terrain, du ministre en charge de l’Equipement et des Infrastructures, Christian Magnagna qui était accompagné pour la circonstance, par la mairesse de la commune de Libreville, Rose Francine Ossouka qui avait même à cette occasion, sensibiliser les populations sur la nécessité de libérer le domaine public routier illégalement occupé.

A propos de la sécurisation de la route du PK12-Nkok, ce sont les dossiers prioritaires en termes d’osculation, d’entretien, d’assainissement et de construction à effectuer au 2ème semestre de cette année, qui ont été abordés. Et sur ce point, Christian Magnagna a rappelé à l’ensemble des participants, la nécessité d’agir de manière concertée, à travers un partage d’informations entre l’ANGTI et l’administration.

Le ministre de l’Equipement, des Infrastructures et des Mines, a également préconisé la solution de l’ensemble des projets prioritaires, dont l’évaluation globale des travaux serait à l’arbitrage des plus hautes autorités.

Stéphane Billé

La FAO et ses partenaires passent en revue la contribution des pêches maritimes aux économies de la sous-région

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a organisé, ce jeudi 19 juillet 2018, à Libreville, la deuxième réunion du groupe thématique Pêche, axée sur le thème « Pêche maritime et croissance économique durable : situation et potentiel dans la sous-région ».

Cet atelier, organisé en partenariat avec le ministère de la Pêche et de la Mer et la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée (COREP), avait pour objectif d’évaluer le potentiel, analyser les défis de la pêche maritime dans la sous-région et échanger sur les moyens à mettre en œuvre pour concilier et exploiter de manière durable ce secteur. Il consistait également à tabler sur les leviers pouvant permettre l’optimisation de la croissance économique pour un développement inclusif et la conservation des ressources halieutiques.

Cette rencontre qui a vu la participation des partenaires au développement et bailleurs de fonds, des ambassadeurs des pays de la sous-région, du ministère de l’Economie, du Conseil national de la mer et des acteurs du secteur privé, a permis d’apporter des informations explicites aux différentes parties prenantes.

Dans une approche participative, ces derniers ont permis la compréhension du thème à débattre et fait des propositions concrètes pour la prise d’actions en faveur des groupes cibles. Ils ont également analysé la faisabilité dans la mutualisation des efforts, le leadership, la mobilisation des ressources, la prise de décision et le renforcement de partenariat. Il s’agissait, enfin, d’échanger et de partager les expériences sur les cas de réussite dans la gestion et le développement de la pêche.

De façon spécifique, cette réflexion thématique a permis aux différents acteurs d’évaluer la contribution des pêches maritimes aux économies de la sous-région, mais également de mettre en perspective leurs potentialités pour assurer une croissance économique durable, génératrice de revenus et d’emplois décents.

Lors de l’ouverture des travaux, Hélder Muteia est revenu sur le rôle important de la pêche maritime dans les économies de la sous-région, mais également de l’apport du poisson dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces pays.

« L’importance du poisson pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui est l’une des denrées alimentaires les plus échangées et consommées au monde, est bien perçue en Afrique Centrale. En effet, les pays de la sous-région figurent parmi ceux où la consommation de poissons per capita est l’une des plus importantes en Afrique, voire dans le monde. Mais aujourd’hui, le secteur suscite surtout l’attention des gouvernements de la sous-région, comme l’une des sources de croissance économique et l’un des leviers potentiels de diversification des économies d’Afrique centrale », a-t-il déclaré.

Occasion pour le Secrétaire exécutif de la COREP, Emile Essema, de souligner, à son tour, que « Les différents acteurs ont marqué leur intérêt et ont apprécié cette initiative qui, dans une approche participative, a permis de mettre en avant plusieurs pistes de solutions qui permettraient au secteur de la pêche de contribuer à la croissance économique durable des Etats ».

Dans son discours d’ouverture, la ministre de la Pêche et de la Mer n’a pas manqué de souligner l’intérêt que le gouvernement accorde au secteur de la pêche. Elle a, de ce fait, remercié la FAO et la COREP pour cette initiative qui contribue au rayonnement du secteur dont elle à la charge.

Il est à noter que cette deuxième réunion du groupe thématique fait suite à la 33ème Session du Comité des pêches de la FAO, qui s’est tenue du 09 au 13 juillet 2018, à Rome, en Italie. L’occasion y a été donnée de rappeler le rôle essentiel que jouent les ressources halieutiques pour le développement socio-économique des nations et les enjeux associés à leur exploitation rationnelle et durable.

Stéphane Billé

Le gouvernement et le NDC Partnership veulent mettre en place un plan climat pour les populations touchées par le conflit homme-faune

Une délégation du NDC Partnership, coalition internationale de pays qui œuvre pour la mise en place des plans climat, a échangé avec le ministre de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou (photo), en vue de trouver des solutions permettant aux populations rurales touchées par les invasions de plantations par les animaux sauvages de mener leurs activités de manière durable, sans attaquer la biodiversité.

« Le ministre a été clair dans son engagement par rapport à la résolution de ce problème en préservant la nature et le leadership du Gabon dans le cadre de la politique climat et de la protection de l’environnement.», explique Omar Zemrag du NDC Partnership.

Pour le gouvernement, il est question de mettre en place un système d’assurance pour compenser le stress subi par les populations.

Biendi Maganga Moussavou soulignera que le règlement du conflit homme-faune constitue une priorité gouvernementale. « L’avantage de travailler avec ce type de partenaires est que cela nous permet de bénéficier d’une expérience qui a déjà été éprouvée ailleurs et de gagner du temps. Pour nous, régler le conflit homme-faune constitue une priorité tout en faisant la promotion de la préservation de l’environnement ».

Au-delà de la protection de la biodiversité, souligne le ministre, les populations attendent surtout que des résultats positifs soient produits. « Les populations souhaitent en voir les résultats qui permettent qu’elles puissent s’épanouir dans leurs activités agricoles.», souligne le ministre de l’Agriculture.

PcA

Lutte contre le chômage : l’ONE et UBA signent le contrat d’apprentissage jeunesse

Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, la filiale gabonaise de United Bank for Africa (UBA), a paraphé une convention-cadre de partenariat, ce 19 juillet 2018, avec l'Office national de l'emploi (ONE), via le Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles (FIR).

Intitulé Contrat d’apprentissage jeunesse (CAJ), ce partenariat a été paraphé par le Secrétaire exécutif du FIR, Hans Landry Ivala, et le Directeur général adjoint de UBA Gabon au siège de l'Office national de l'emploi (ONE).

De manière technique, ce contrat qui court sur une durée de deux ans, renouvelable, vise à améliorer l’employabilité de cinq jeunes âgés de 16 à 35 ans, par des stages de formation professionnelle. Ainsi au sein de UBA Gabon, les cinq stagiaires pourront bénéficier d’une expérience professionnelle ; d’un apport et d’un accompagnement dans le cadre de leurs périodes de stage au sein de l’entreprise. Ils pourront également développer leurs compétences et renforcer leurs capacités à affronter le marché du travail, au terme de leur stage.

A UBA Gabon, l’on indique que cette démarche se veut citoyenne afin d’établir un partenariat avec l’ONE, visant à améliorer l’employabilité des jeunes tout en assurant une formation aux personnes inscrites dans ses registres.

Pour rappel, à ce jour, l'Office national de l’emploi indique avoir signé des partenariats, via le FIR, avec près de 103 entreprises, au profit de 1866 jeunes.

Stéphane Billé

China Harbour Engineering Company et le ministre des infrastructures échangent sur le développement des projets en cours au Gabon

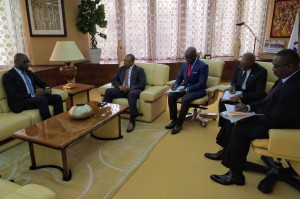

Une délégation de la société China Harbour Engineering Compagny (CHEC), conduite par le vice président Li Yi, s’est entretenue avec le ministre gabonais des Infrastructures, de l’Equipement et des Mines, Christian Magnagna en présence des responsables du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS).

La séance de travail a permis de faire le point sur l’état d’avancement des projets phares de la coopération sino-gabonaise en matière d’infrastructures, notamment le projet d’aménagement du front de mer appelé «Baie des Rois» et qui consiste à construire des logements et des bâtiments pour habitations et bureaux et qui intègre le Grand Libreville. D’autres projets stratégiques à l’instar de la construction du port de Port-Gentil ainsi que la mise en œuvre des projets miniers ont fait l’objet d’échanges entre la délégation et le ministre des Infrastructures.

Pour le ministre gabonais, il est question de renforcer la présence chinoise au Gabon à travers la mise en œuvre de nombreux projets dans divers domaines. Car, souligne-t-il du fait «de nombreuses perspectives dans les domaines des infrastructures et des mines, pour lesquels jusqu’alors la communauté chinoise a démontré un grand intérêt, pour le développement du Gabon, le gouvernement reste disponible pour la concrétisation des partenariats dynamiques et prospères tel que le vôtre».

PcA

Les travailleurs de Total Gabon reprennent le service

Après 11 jours de grève sur les 15 annoncés, au début de leur mouvement d’humeur, les travailleurs de la compagnie pétrolière Total Gabon ont décidé de reprendre le service, ce 20 juillet 2018, sur les différents sites de l’entreprise, annonce un communiqué de l’ONEP.

Le puissant syndicat reste cependant muet sur la satisfaction des revendications qui ont conduit à ce mouvement d’humeur lancé le 9 juillet dernier, à Port-Gentil.

La suspension de la grève et la reprise du travail n’étaient pas attendues avant la fin de la semaine prochaine, d’autant plus que le syndicat avait décidé de traîner la société en justice pour entrave au droit de grève, en début de semaine.

Le communiqué qui invite les travailleurs à reprendre le travail et à rester mobilisés et prêts pour épuiser les 4 jours restants du préavis de 15 jours, ne dit finalement rien sur l’évolution des carrières, la classification socioprofessionnelle, le paiement du 13ème mois, le bonus programme 4C, l’élaboration d’un nouveau système de rémunération, le groupement d’intérêt économique, le paiement d’un bonus partiel de cession des actifs, entre autres.

PcA

Source: communiqué